一种极片结构及锂离子电池和用电设备的制作方法

本技术属于锂离子电池,具体涉及一种极片结构及锂离子电池和用电设备。

背景技术:

1、随着市场对电池的能量密度要求越来越高、开发具有高比容量的负极材料是一种有效手段。其中硅碳负极材料是当前研究热点和发展方向。在硅颗粒存在较大的体积膨胀,极片超厚和电极粉化等风险将导致电芯性能下降。

2、现有技术中,将石墨放置第一层起到快充作用,将硅颗粒放在第二层起到提升能量密度的作用。以及有将硅基颗粒、与石墨颗粒尺寸进行设计,来抑制电芯体积膨胀。但是这些结构设计方法和颗粒尺寸设计都无法有效解决硅颗粒体积膨胀带来的弊端,特别是高硅含量的电芯材料中,电极的体积膨胀会进一步恶化。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于:针对现有技术的不足,提供一种新的极片结构设计,来抑制硅的体积膨胀、提高电芯能量密度和提升充电能力。

2、为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

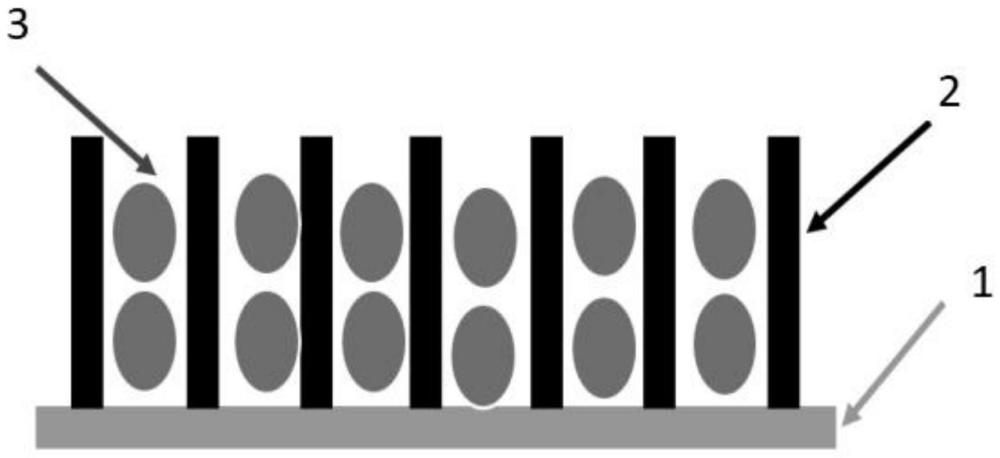

3、一种极片结构,包括集流体和设置在所述集流体至少一表面上的垂直取向石墨层,所述垂直取向石墨层设置有至少两个,相邻的垂直取向石墨层之间设置有硅基颗粒。

4、优选的,沿y轴方向,所述垂直取向石墨层与所述硅基颗粒依次相间设置。

5、优选的,沿y轴方向和/或x轴方向,所述垂直取向石墨层与所述硅基颗粒均相间设置。

6、优选的,沿y轴方向和/或x轴方向,所述垂直取向石墨层包括相间设置的第一垂直取向石墨层和第二垂直取向石墨层,所述第一垂直取向石墨层设置有多个,所述第二垂直取向石墨层设置有多个,相邻的所述第二垂直取向石墨层之间设置有硅基颗粒。

7、优选的,还包括由多个硅基颗粒形成的硅基颗粒层,所述硅基颗粒层设置在所述第一垂直取向石墨层和所述第二垂直取向石墨层之间。

8、优选的,所述垂直取向石墨层与所述硅基颗粒的厚度比为(1-2):1。

9、优选的,所述硅基颗粒的粒径小于或等于相邻所述垂直取向石墨层之间的间隔。

10、本实用新型还提供一种锂离子电池,包括正极片、负极片和间隔于所述正极片与所述负极片之间的隔膜,所述负极片具有上述的极片结构。

11、本实用新型还提供一种用电设备,包括上述的锂离子电池。

12、与现有技术相比,本实用新型至少具有以下有益效果:

13、(1)本实用新型通过设置垂直取向石墨和硅基颗粒在集流体上的涂布方式,既有效提升了电芯的能力密度和充电能力、同时也改善了电芯体积膨胀;垂直取向石墨有着更短的锂离子传输路径,实现锂离子的快速传输,同时,垂直取向石墨在平行于极片方向的体积膨胀几乎可以忽略不计,从而电芯体积膨胀小,能量密度高;

14、(2)本实用新型中的硅基颗粒在垂直石墨层孔隙之间,提供了硅的膨胀空间,保证了电芯循环稳定性;

15、(3)本实用新型中的垂直取向石墨片层之间可以容纳产生的“死锂”和锂枝晶,可避免锂枝晶沉积在石墨底部,减少锂枝晶与电解液接触,进而降低电解液的消耗、增加电池循环寿命。

技术特征:

1.一种极片结构,其特征在于:包括集流体和设置在所述集流体至少一表面上的垂直取向石墨层,所述垂直取向石墨层设置有至少两个,相邻的垂直取向石墨层之间设置有硅基颗粒。

2.如权利要求1所述的极片结构,其特征在于:沿y轴方向,所述垂直取向石墨层与所述硅基颗粒依次相间设置。

3.如权利要求1所述的极片结构,其特征在于:沿y轴方向和/或x轴方向,所述垂直取向石墨层与所述硅基颗粒均相间设置。

4.如权利要求1所述的极片结构,其特征在于:沿y轴方向和/或x轴方向,所述垂直取向石墨层包括相间设置的第一垂直取向石墨层和第二垂直取向石墨层,所述第一垂直取向石墨层设置有多个,所述第二垂直取向石墨层设置有多个,相邻的所述第二垂直取向石墨层之间设置有硅基颗粒。

5.如权利要求4所述的极片结构,其特征在于:还包括由多个硅基颗粒形成的硅基颗粒层,所述硅基颗粒层设置在所述第一垂直取向石墨层和所述第二垂直取向石墨层之间。

6.如权利要求1所述的极片结构,其特征在于:所述垂直取向石墨层与所述硅基颗粒的厚度比为(1-2):1。

7.如权利要求1所述的极片结构,其特征在于:所述硅基颗粒的粒径小于或等于相邻所述垂直取向石墨层之间的间隔。

8.一种锂离子电池,包括正极片、负极片和间隔于所述正极片与所述负极片之间的隔膜,其特征在于:所述负极片具有权利要求1-7中任一项中所述的极片结构。

9.一种用电设备,其特征在于:包括权利要求8中所述的锂离子电池。

技术总结

本技术属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种极片结构及锂离子电池和用电设备,该极片结构包括集流体和设置在所述集流体至少一表面上的垂直取向石墨层,所述垂直取向石墨层设置有至少两个,相邻的垂直取向石墨层之间设置有硅基颗粒,本技术通过设置垂直取向石墨和硅基颗粒在集流体上的涂布方式,既有效提升了电芯的能力密度和充电能力、同时也改善了电芯体积膨胀,本技术中的硅基颗粒在垂直石墨层孔隙之间,提供了硅的膨胀空间,保证了电芯循环稳定性;本技术中的垂直取向石墨片层之间可以容纳产生的“死锂”和锂枝晶,可避免锂枝晶沉积在石墨底部,减少锂枝晶与电解液接触,进而降低电解液的消耗、增加电池循环寿命。

技术研发人员:彭成龙,高云雷,袁学强,朱伯礼,郑明清,项海标

受保护的技术使用者:浙江锂威能源科技有限公司

技术研发日:20230815

技术公布日:2024/5/6

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!