一种高压连接器的专用退针器的制作方法

本技术属于高压线束连接设备,具体地说,尤其涉及一种高压连接器的专用退针器。

背景技术:

1、目前生活水平提高,汽车保有量非常大,尤其是新能源车辆占比逐渐增大,但随着车辆行车里程的增加,出现故障的几率也逐渐增加。而在需要维护的汽车零部件中,低压线束和高压线束的改动量是最大的,需要配合电器及车架的改动而改动。因此维修线束是一大问题,因为需要将线束退出连接器才能将新线束重新安装到连接器中,使用的端子带有翘弹片,端子插入后会被锁紧而无法拔出。在此步骤需要用到的是退针器,但传统的退针器很难适用于高压线束,操作过程复杂,在退出端子的过程中,端子的翘弹片也易发生变形和损坏,这导致连接器和端子难以重复使用,导致工作效率明显降低,也很容易出现误操作造成浪费。

2、授权公告号为“cn215896940u”的中国专利公开了一种退针器,包括机身,针头和照明装置,所述照明装置在机身的上端面,针头与机身上端面连接。该装置能够在现场光线不好时提供照明,方便使用者进行退线操作。

3、在后期的使用过程中,该装置还存在以下问题:作用过于单一,只适用于有单个翘弹片的线束,而如今的车辆高压线束往往是四个翘弹片,需要将四个翘弹片全部压下才可退出线束,在压住一个翘弹片后再想压另一个,前一个压好的翘弹片又容易因自身弹性恢复原状,只得同时适用多个退针器,耗时耗力,盲目退针又容易导致连接器内部造成损坏,严重影响工作效率。

技术实现思路

1、本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种高压连接器的专用退针器,其通过在手柄内设置四个调节杆,实现一次性将高压线束端子退出连接器;通过固定板、转动板和旋杆,实现作用杆调节至不同距离位置以在不同直径高压线束上使用。

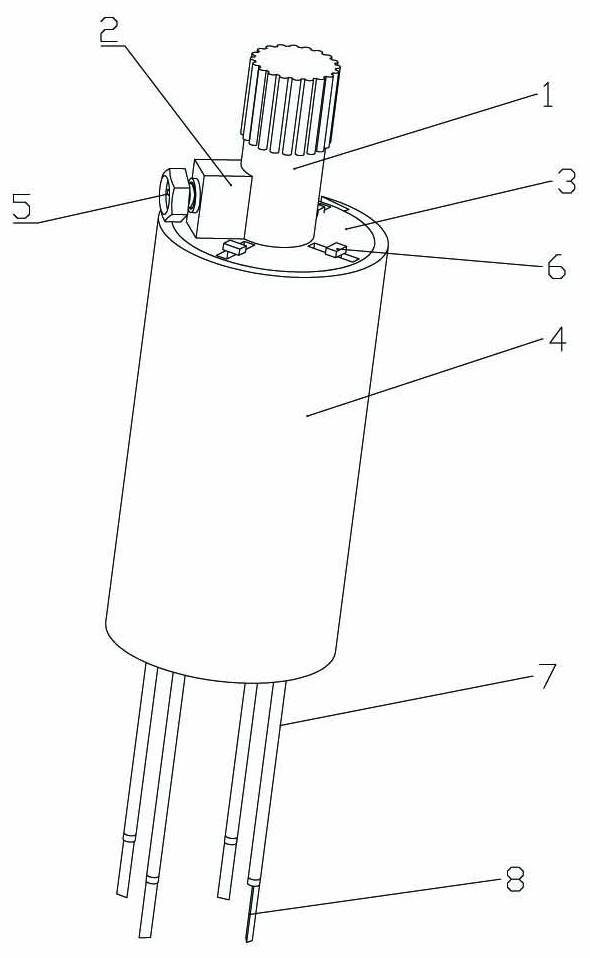

2、所述的一种高压连接器的专用退针器,包括手柄,所述手柄顶部和底部均固定安装有固定板,固定板一侧均接触有转动板,转动板与手柄内壁转动连接,固定板中心转动连接有旋杆,旋杆与转动板固定连接,固定板上开设有导向槽,转动板上开设有驱动槽,导向槽和驱动槽内壁均滑动连接有调节杆,调节杆的顶部和中部均设有限位滑座,限位滑座均与固定板表面滑动连接。

3、优选地,所述旋杆顶部安装有转把,转把表面设有多组突起。

4、优选地,所述手柄顶部的固定板的上表面固定连接有限位块,限位块侧壁螺纹连接有螺栓,螺栓与旋杆表面活动接触。

5、优选地,所述调节杆的底端安装有作用杆。

6、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

7、1、通过在手柄内设置四个作用杆,能够一次挑起四个翘弹片,实现对高压线束的高效退线作业,使得对高压线束连接器退线作业变得简单迅速;

8、2、通过在手柄内安装固定板和转动板,转动转把对调节杆之间的距离进行调节,实现作用杆对不同直径的高压线束连接器进行退线作业。

技术特征:

1.一种高压连接器的专用退针器,包括手柄(4),其特征在于:所述手柄(4)顶部和底部均固定安装有固定板(3),固定板(3)一侧均接触有转动板(9),转动板(9)与手柄(4)内壁转动连接,固定板(3)中心转动连接有旋杆(1),旋杆(1)与转动板(9)固定连接,固定板(3)上开设有导向槽(301),转动板(9)上开设有驱动槽(901),导向槽(301)和驱动槽(901)内壁均滑动连接有调节杆(7),调节杆(7)的顶部和中部均设有限位滑座(6),限位滑座(6)均与固定板(3)表面滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种高压连接器的专用退针器,其特征在于:所述旋杆(1)顶部安装有转把(101),转把(101)表面设有多组突起。

3.根据权利要求1所述的一种高压连接器的专用退针器,其特征在于:所述手柄(4)顶部的固定板(3)的上表面固定连接有限位块(2),限位块(2)侧壁螺纹连接有螺栓(5),螺栓(5)与旋杆(1)表面活动接触。

4.根据权利要求1所述的一种高压连接器的专用退针器,其特征在于:所述调节杆(7)的底端安装有作用杆(8)。

技术总结

本技术公开了一种高压连接器的专用退针器,其属于高压线束连接设备技术领域。它主要包括手柄,手柄顶部和底部均固定安装有固定板,固定板一侧均接触有转动板,转动板与手柄内壁转动连接,固定板中心转动连接有旋杆,旋杆与转动板固定连接,固定板上开设有导向槽,转动板上开设有驱动槽,导向槽和驱动槽内壁均滑动连接有调节杆,调节杆的顶部和中部均设有限位滑座,限位滑座均与固定板表面滑动连接,调节杆的底端安装有作用杆。本技术通过在手柄内设置四个作用杆,实现对高压线束的高效退线作业;通过在手柄内安装固定板和转动板,实现作用杆对不同直径的高压线束连接器进行退线作业。本技术主要用于将高压线束端子推出连接器。

技术研发人员:刘骐源,刘昌军

受保护的技术使用者:北京汽车制造厂(青岛)有限公司

技术研发日:20230815

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!