超薄介电层双面钝化的晶体硅太阳能电池及其制备方法

本发明属于太阳能电池,涉及一种超薄氮化硅和氮化碳双面钝化的晶体硅太阳能电池及其制备方法。

背景技术:

1、晶体硅太阳电池兼具光电转换效率高、成本低、稳定性高、技术成熟等优点,一直是光伏发电的主流技术,占据95%的市场份额。在目前其他太阳电池技术尚未取得重大突破的情况下,晶体硅太阳电池仍将长期保持主导地位。坚持高性能晶体硅太阳电池的研发,推动太阳电池产业技术升级换代,对增强光伏发电竞争力、促进中国及世界能源结构转型具有重要意义。

2、钝化接触技术是近年来快速发展的新型晶体硅太阳电池技术,可以避免perc(钝化发射极及背面接触)技术中的背面金属接触复合损失,有效提升钝化效果及太阳电池的光电转换效率。开发量产光电转换效率高且兼具经济可行性的新型晶体硅太阳电池是目前光伏行业的研究重点。topcon(隧穿氧化层钝化接触)技术和hjt(异质结)技术是目前最具量产潜力的钝化接触技术,但topcon电池的量产光电转换效率不仅与hjt电池的相近,且其具有成本低、可与现有perc电池生产线兼容等优势,因此,topcon电池被广泛认为具有更大的市场潜力,是产业用下一代主流高效晶体硅太阳电池。目前主流厂商的topcon电池的平均量产效率已经超过25.4%,如何进一步提升topcon电池的效率是未来几年光伏行业关注的焦点。

3、topcon电池的量产效率要从目前25%提升至27%以上,要进一步减少电池前后表面的复合电流,以及提高电池对长波长光和短波长光的利用率,但目前存在一些技术难点。第一,为了保证多晶硅层的场钝化效果,掺杂多晶硅需要足够的掺杂浓度。但是,掺杂浓度过大,由于掺杂多晶硅对长波光存在自由载流子吸收,会导致电池短路电流的损失。第二,背面多晶硅层对长波长光存在光学寄生吸收,会增加多晶硅与金属接触区的复合电流。第三,电池前表面仅由氧化铝层钝化,使用烧穿型浆料,仍存在金属-硅基体直接接触,增加了前表面的复合电流。如果前表面也采用超薄氧化硅/掺杂多晶硅的钝化接触结构,前表面多晶硅层会造成强烈的光学寄生吸收损失。

4、如果把topcon电池中的超薄氧化硅替换为带有固定电荷的超薄介电层,那么这个介电层除了具有像氧化硅那样的化学钝化效果,还具有一定的场钝化效果,这样就可以降低多晶硅的掺杂浓度,从而减少多晶硅对长波光存在的自由载流子吸收。由于氮化硅的化学键结构和原子组成是不对称的,导致在氮化硅形成了带正电的固定电荷。由于氮原子的电负性比碳原子略高,因此氮原子对共价键电子的吸引力更大一些,使得它们之间产生了一个带负电的极性,导致氮化碳形成了带负电的固定电荷。

5、多晶硅薄膜中掺入碳或氮杂质可以大幅增加薄膜的带隙,从而减少薄膜的光学寄生吸收。同样,如果在多晶硅薄膜中掺入锗杂质,可以大幅降低薄膜的带隙,从而减少薄膜对长波长光的吸收。

技术实现思路

1、本发明的目的是针对topcon电池在前后表面的载流子复合以及对太阳光利用率等方面存在的技术难点,提供一种超薄氮化硅和氮化碳双面钝化的晶体硅太阳能电池及其制备方法,以进一步减少电池表面复合电流,提高电池对长波长光和短波长光的利用率。

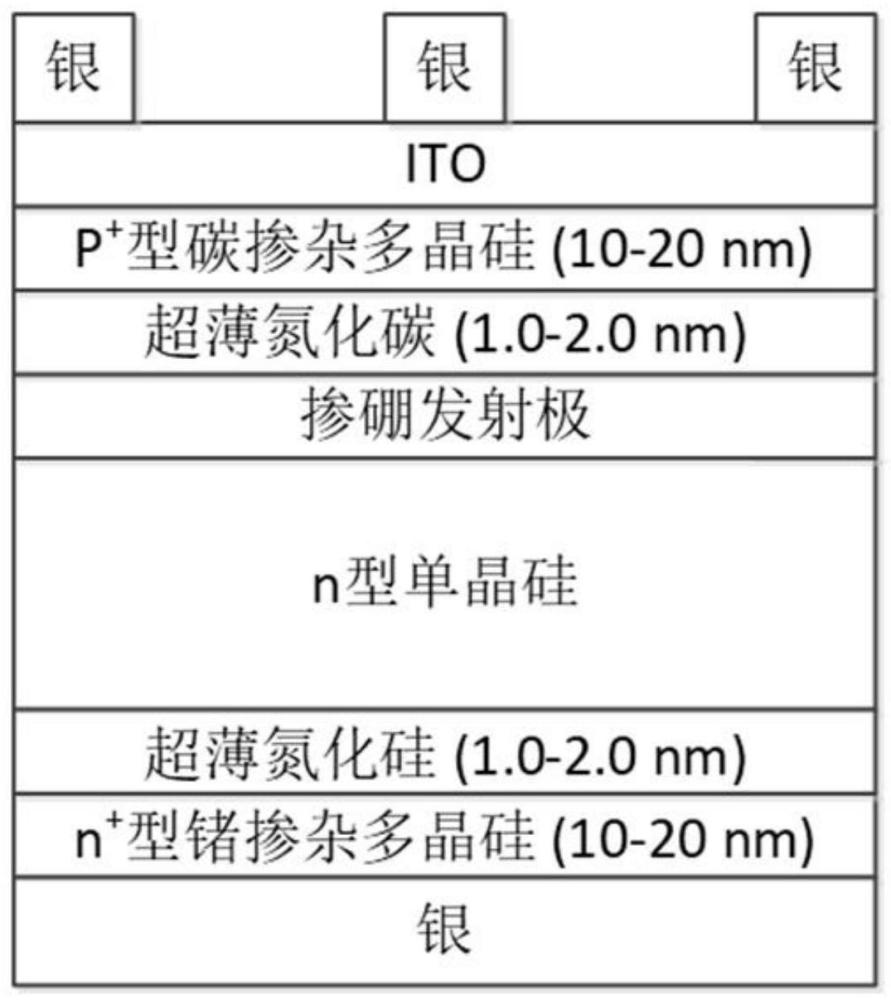

2、为此,本发明采用了这样的技术方案:超薄介电层双面钝化的晶体硅太阳能电池,包括单晶硅基底层,基底层正面向上依次为掺硼发射极层、超薄氮化碳层、碳掺杂多晶硅层、ito层和银触指,基底层背面向下依次为超薄氮化碳层、锗掺杂多晶硅层和银背板;其中超薄氮化碳层的厚度为1.0-2.0nm,碳掺杂多晶硅层和锗掺杂多晶硅层的厚度为10-20nm。

3、本发明还采用了这样的技术方案:超薄介电层双面钝化的晶体硅太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:

4、1)硅片清洗

5、2)薄膜生长:采用等离子增强化学气相沉积(pecvd)法生长氮化硅、氮化碳、n+型锗掺杂非晶硅、p+型碳掺杂非晶硅薄膜;沉积腔室的本底真空优于5×10-4pa,沉积气压为0.1~1.0pa,射频频率为13.56mhz,射频功率为5~20w,薄膜生长厚度由膜厚仪实时监控;首先在硅片背表面依次生长氮化硅薄膜、n+型锗掺杂非晶硅薄膜;其次在硅片的前表面依次生长氮化碳薄膜、p+型碳掺杂非晶硅薄膜;最后,硅片在800~900℃温度下和氢气氛围下退火处理10~15min,锗掺杂非晶硅薄膜和碳掺杂非晶硅薄膜转变为多晶硅薄膜;

6、3)透明导电层和电极制备:首先,采用磁控溅射法在硅片正面生长厚度60~80nm的氧化锡铟(ito)透明导电层,然后通过模板法磁控溅射叉指状银电极(厚度为200nm);再采用磁控溅射法在硅片背面生长厚度为200nm的银,作为电池的背电极。

7、所述的步骤2)中,氮化硅薄膜生长工艺参数为:反应气体为硅烷(sih4)和氨气(nh3),它们的质量流量比(sih4/nh3)为1:0.1~0.4,生长温度为300~400℃;氮化碳薄膜生长工艺参数为:反应气体为甲烷(ch4)和氨气(nh3),它们的质量流量比(ch4/nh3)为1:0.1~0.4,生长温度为300~400℃;n+型锗掺杂非晶硅薄膜生长工艺参数为:反应气体为氢气(h2)、硅烷(sih4)、磷烷(ph3)、锗烷(geh4),它们的质量流量比(h2:sih4:ph3:geh4)为100:20~50:1~2:5~10,生长温度为150~200℃;p+型碳掺杂非晶硅薄膜生长工艺参数为:反应气体为氢气(h2)、硅烷(sih4)、硼烷(bh3)、甲烷(ch4),它们的质量流量比(h2:sih4:ph3:ch4)为100:20~50:1~2:0.2~0.5,生长温度为150~200℃。

8、本发明用电池背面的超薄氮化硅层替代原来topcon电池的超薄氧化硅层,利用带有固定正电荷的氮化硅层具有场效应钝化功能,使得背面多晶硅掺杂浓度可以进一步降低,从而减少多晶硅的自由载流子吸收。背面多晶硅薄膜中掺入锗,可以降低薄膜的光学带隙,减少薄膜对长波长光的吸收。电池正面采用超薄氮化碳/碳掺杂多晶硅结构进行钝化,利用带有固定负电荷的氮化碳层具有场效应钝化功能,可以降低前表面的载流子复合,同时也可以使得前表面多晶硅掺杂浓度可以进一步降低,减少多晶硅的自由载流子吸收。碳掺杂多晶硅薄膜可以增加薄膜的光学带隙,进一步减少电池对短波长光的寄生吸收。本发明设计的新型双面钝化结构电池可以实现比topcon电池更高的效率。

技术特征:

1.超薄介电层双面钝化的晶体硅太阳能电池,包括单晶硅基底层,其特征在于:基底层正面向上依次为掺硼发射极层、超薄氮化碳层、碳掺杂多晶硅层、ito层和银触指,基底层背面向下依次为超薄氮化碳层、锗掺杂多晶硅层和银背板;其中超薄氮化碳层的厚度为1.0-2.0nm,碳掺杂多晶硅层和锗掺杂多晶硅层的厚度为10-20nm。

2.如权利要求1所述的超薄介电层双面钝化的晶体硅太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:

技术总结

本发明公开了一种超薄介电层双面钝化的晶体硅太阳能电池,包括单晶硅基底层,基底层正面向上依次为掺硼发射极层、超薄氮化碳层、碳掺杂多晶硅层、ITO层和银触指,基底层背面向下依次为超薄氮化碳层、锗掺杂多晶硅层和银背板;其中超薄氮化碳层的厚度为1.0‑2.0nm,碳掺杂多晶硅层和锗掺杂多晶硅层的厚度为10‑20nm。本发明还公开了其制备方法。本发明用电池背面的超薄氮化硅层替代原来TOPCon电池的超薄氧化硅层,利用带有固定正电荷的氮化硅层具有场效应钝化功能,使得背面多晶硅掺杂浓度可以进一步降低,从而减少多晶硅的自由载流子吸收,增加薄膜的光学带隙,进一步减少电池对短波长光的寄生吸收,可以实现比TOPCon电池更高的效率。

技术研发人员:黄仕华,李林华,谢一博

受保护的技术使用者:浙江师范大学

技术研发日:

技术公布日:2024/4/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!