发光二极管及其制作方法与流程

本公开涉及发光器件领域,特别涉及一种发光二极管及其制作方法。

背景技术:

1、发光二极管为一种可以发光的半导体器件。相关技术提供了一种发光二极管的结构,该发光二极管包括:衬底;依次层叠在衬底表面的第一半导体层、有源层、第二半导体层和透明导电层,依次层叠的第一半导体层、有源层、第二半导体层;位于第二半导体层的透明导电层;与第一半导体层连接的第一电极,与透明导电层连接的第二电极。其中,透明导电层用于提升第二电极与第二半导体层之间的欧姆接触效果。

2、然而,相关技术中提供的发光二极管的亮度较低,无法满足部分用户的需求。

技术实现思路

1、本公开实施例提供了一种发光二极管及其制作方法,可以提升发光二极管的亮度。所述技术方案如下:

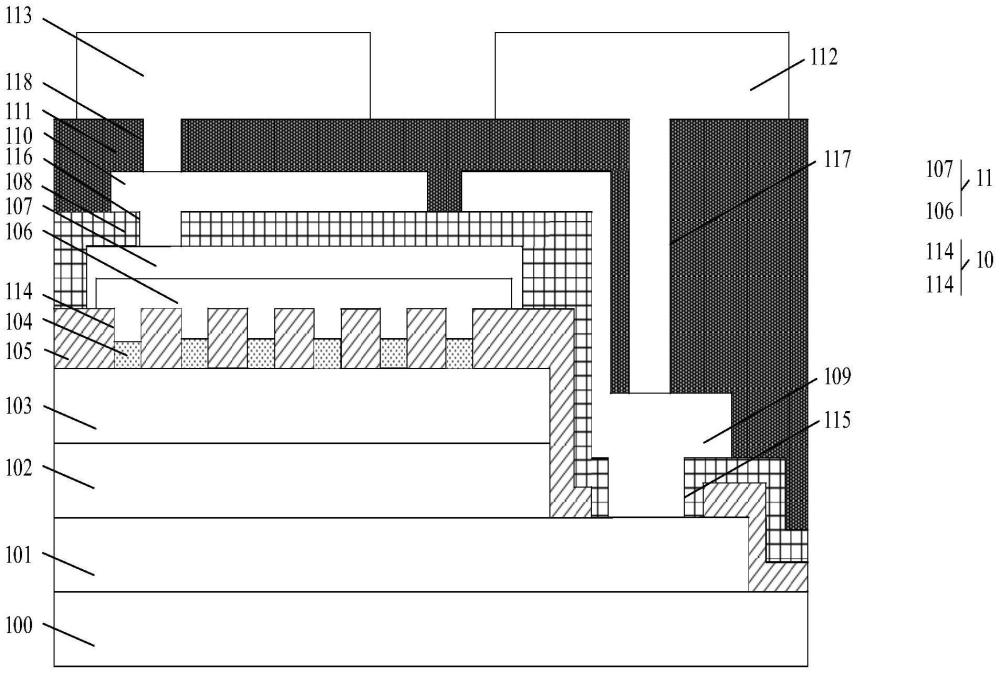

2、一方面,提供了一种发光二极管,所述发光二极管包括:

3、衬底,依次层叠在所述衬底的第一半导体层、有源层和第二半导体层;

4、透明导电层和介质层,所述透明导电层和所述介质层分别位于所述第二半导体层表面,且所述介质层具有图形化区域,所述透明导电层覆盖所述图形化区域的底部的所述第二半导体层的表面,所述介质层的透光率高于所述透明导电层的透光率,所述介质层的厚度大于所述透明导电层的厚度;

5、银镜结构,所述银镜结构的一部分位于所述介质层表面,所述银镜结构的另一部分位于所述图形化区域中,且覆盖所述透明导电层的表面。

6、可选地,所述图形化区域为呈阵列分布的多个第一通孔,所述第一通孔与所述第二半导体层连通,所述透明导电层位于所述第一通孔中。

7、可选地,所述第一通孔为圆柱形通孔,所述第一通孔的直径为4~30μm。

8、可选地,所述第一通孔之间的间距为20~60μm。

9、可选地,所述图形化区域的面积为s1,所述透明导电层和所述介质层的面积之和为s2,所述s1与所述s2的比值为15%~30%。

10、可选地,所述透明导电层的厚度为50~400埃。

11、可选地,所述介质层的厚度为2000~6000埃。

12、可选地,所述银镜结构包括依次层叠的银镜层和保护层,所述保护层覆盖所述银镜层的表面和侧面,所述银镜层包括依次层叠的ag层和tiw层,所述保护层包括依次层叠的cr层、al层、ti层、ni层、pt层和au层。

13、另一方面,提供了一种发光二极管的制作方法,所述方法包括:

14、在衬底表面依次制作第一半导体层、有源层和第二半导体层;

15、制作介质层和透明导电层,所述透明导电层和所述介质层分别位于所述第二半导体层表面,且所述介质层具有图形化区域,所述透明导电层覆盖所述图形化区域的底部的所述第二半导体层的表面,所述介质层的透光率高于所述透明导电层的透光率,所述介质层的厚度大于所述透明导电层的厚度;

16、制作银镜结构,所述银镜结构的一部分位于所述介质层表面,所述银镜结构的另一部分位于所述图形化区域中,且覆盖所述透明导电层的表面。

17、可选地,所述制作介质层和透明导电层,包括:

18、制作所述介质层,所述介质层覆盖所述第二半导体层;

19、对所述介质层进行图形化处理,以形成呈阵列分布的多个第一通孔,所述第一通孔贯穿所述介质层与所述第二半导体层连通,所述多个第一通孔的总面积与图形化之前的所述介质层的面积之比为15%~30%;

20、在所述第一通孔底部的所述第二半导体层表面制作所述透明导电层。

21、本公开实施例提供的技术方案带来的有益效果是:

22、在本公开实施例中,通过在第二半导体层表面设置透光率高于透明导电层的介质层,在介质层中设置图形化区域,在图形化区域中设置透明导电层。设置在图形化区域中的透明导电层的面积相比于相关技术中的透明导电层的面积更小。由于透明导电层透光率较低,因此一部分银镜结构反射的光会被透明导电层阻挡,通过减小透明导电层的面积,并增大介质层的面积,即可使更多的光在银镜结构的反射作用下被反射至发光二极管的出光面,也即发光二极管具有衬底的一面,从而提升发光二极管的亮度。并且,银镜结构与介质层形成高低折射率的界面,从而可以对光进行全反射,以提升发光二极管的亮度。银镜结构一部分位于图形化区域中,银镜结构的另一部分位于介质层表面,透明导电层的厚度小于介质层的厚度,从而位于图形化区域中的银镜结构会形成凸起。当介质层表面的银镜结构反射有源层发出的光后,若一部分反射后的光往发光二极管两侧射出,则凸起的银镜结构的侧面,也即位于图形化区域中的银镜结构的侧面会再次对光进行反射,使光往发光二极管具有衬底的表面射出,进一步增大发光二极管的亮度。

技术特征:

1.一种发光二极管,其特征在于,所述发光二极管包括:

2.根据权利要求1所述的发光二极管,其特征在于,所述图形化区域(10)为呈阵列分布的多个第一通孔(114),所述第一通孔(114)与所述第二半导体层(103)连通,所述透明导电层(104)位于所述第一通孔(114)中。

3.根据权利要求2所述的发光二极管,其特征在于,所述第一通孔(114)为圆柱形通孔,所述第一通孔(114)的直径为4~30μm。

4.根据权利要求2所述的发光二极管,其特征在于,所述第一通孔(114)之间的间距为20~60μm。

5.根据权利要求1至4任一项所述的发光二极管,其特征在于,所述图形化区域(10)的面积为s1,所述透明导电层(104)和所述介质层(105)的面积之和为s2,所述s1与所述s2的比值为15%~30%。

6.根据权利要求1至4任一项所述的发光二极管,其特征在于,所述透明导电层(104)的厚度为50~400埃。

7.根据权利要求1至4任一项所述的发光二极管,其特征在于,所述介质层(105)的厚度为2000~6000埃。

8.根据权利要求1至4任一项所述的发光二极管,其特征在于,所述银镜结构(11)包括依次层叠的银镜层(106)和保护层(107),所述保护层(107)覆盖所述银镜层(106)的表面和侧面,所述银镜层(106)包括依次层叠的ag层和tiw层,所述保护层(107)包括依次层叠的cr层、al层、ti层、ni层、pt层和au层。

9.一种发光二极管的制作方法,其特征在于,所述方法包括:

10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述制作介质层和透明导电层,包括:

技术总结

本公开提供了一种发光二极管及其制作方法,属于发光器件领域。该发光二极管包括:衬底,依次层叠在所述衬底表面的第一半导体层、有源层和第二半导体层;透明导电层和介质层,所述透明导电层和所述介质层分别位于所述第二半导体层表面,且所述介质层具有图形化区域,所述透明导电层覆盖所述图形化区域的底部的所述第二半导体层的表面,所述介质层的透光率高于所述透明导电层的透光率,所述介质层的厚度大于所述透明导电层的厚度;银镜结构,所述银镜结构的一部分位于所述介质层表面,所述银镜结构的另一部分位于所述图形化区域中,且覆盖所述透明导电层的表面。

技术研发人员:芮哲,吴俊磊,夏群,马国强,王佳,崔伟豪,魏柏林

受保护的技术使用者:华灿光电(浙江)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/6/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!