负极材料和二次电池的制作方法

本申请涉及电化学储能领域,具体涉及一种负极材料和二次电池。

背景技术:

1、硅负极材料具有较高的理论比容量和较低的脱锂电位,被视为下一代高容量锂离子电池负极材料的潜力候选之一。然而,硅负极材料在实际应用中存在体积膨胀、sei膜不稳定、导电性差等问题,特别是在电池充放电脱嵌锂的过程中会产生较大的体积膨胀,导致硅负极材料颗粒容易破碎和粉化,严重影响电池的循环性能。

技术实现思路

1、有鉴于此,本申请提供一种负极材料,解决以上至少一技术问题。

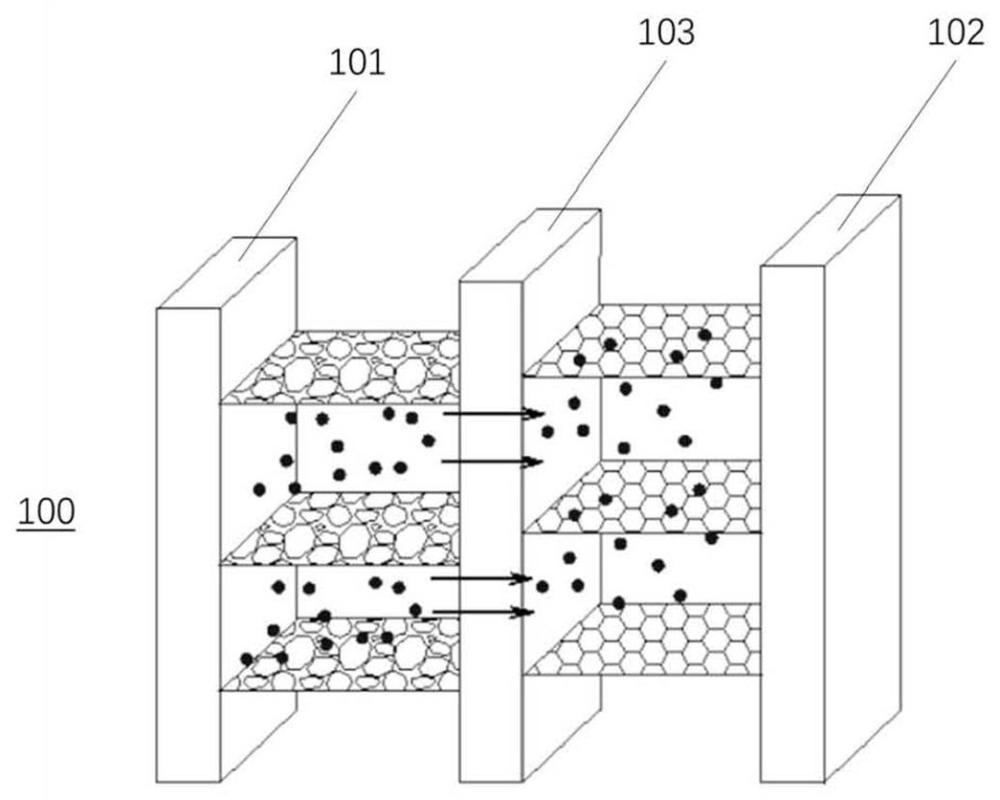

2、为实现上述目的,本申请提供一种负极材料,负极材料包括内核和外壳,内核包括硅基质和填充剂,至少部分填充剂分布在硅基质内,填充剂包括过渡金属碳化物和碳基质,外壳设于内核的至少部分表面,基于负极材料,过渡金属元素的质量占比为0.5%至5%。

3、在一些可能实现方式中,基于负极材料,过渡金属元素的质量占比为0.8%至3.7%。

4、在一些可能实现方式中,填充剂还分布在内核的至少部分表面形成中间壳层。

5、在一些可能实现方式中,中间壳层的厚度为50 nm至100 nm。

6、在一些可能实现方式中,定义负极材料的颗粒强度为cs,其中,f为负极材料的颗粒破裂时所受到的压力,d为负极材料的颗粒粒径,为圆周率;cs为170 mpa至350 mpa。

7、在一些可能实现方式中,过渡金属碳化物包括碳化钼、碳化钛、碳化钨、碳化钽、碳化钒、碳化锆、碳化铬、碳化铌和碳化铪中的一种或多种。

8、在一些可能实现方式中,过渡金属碳化物的形貌包括纳米颗粒、纳米线、纳米管和纳米片中的一种或多种。

9、在一些可能实现方式中,碳基质包括结晶碳、无定形碳和过渡碳中的一种或多种。

10、在一些可能实现方式中,外壳的材料包括碳材料、氮化钛、氮化硼、氮化硅、氧化硅、氧化镁、氧化铝、碳化硅和聚苯胺中的至少一种。

11、在一些可能实现方式中,外壳的厚度为50 nm至500 nm。

12、在一些可能实现方式中,负极材料的平均粒径为1 μm至15 μm。

13、在一些可能实现方式中,负极材料的比表面积小于等于8 m2/g。

14、在一些可能实现方式中,负极材料的孔隙率小于等于2.5%。

15、在一些可能实现方式中,基于负极材料,硅元素的质量占比为50%至80%。

16、在一些可能实现方式中,基于负极材料,碳元素的质量占比为15%至35%。

17、本申请还提供一种二次电池,包括上述的负极材料。

18、本申请中,内核中的过渡金属碳化物自身具有较高的结构强度,并可掺杂在碳基质上形成过渡金属碳化物掺杂的碳基质,分散或嵌入硅基质中,能够缓解硅基质膨胀产生的应力,提高内核的结构稳定性;本申请还通过设置外壳,有利于降低电解液与硅基质的接触,减少副反应,其对负极材料的颗粒强度也有一定的增益,从而进一步提高电池的循环性能。

19、并且,负极材料的颗粒强度与负极材料中过渡金属元素的质量占比呈现类似于二次函数的关系,即随着负极材料中过渡金属元素的质量占比增加,负极材料的颗粒强度呈现先增大后减小的趋势,控制过渡金属元素的质量占比在上述范围内才能有效提高负极材料的颗粒强度。

技术特征:

1.一种负极材料,其特征在于,所述负极材料包括内核和外壳,所述内核包括硅基质和填充剂,至少部分所述填充剂分布在所述硅基质内,所述填充剂包括过渡金属碳化物和碳基质,所述外壳设于所述内核的至少部分表面,基于所述负极材料,过渡金属元素的质量占比为0.5%至5%。

2.如权利要求1所述的负极材料,其特征在于,基于所述负极材料,所述过渡金属元素的质量占比为0.8%至3.7%。

3.如权利要求1所述的负极材料,其特征在于,所述填充剂还分布在所述内核的至少部分表面形成中间壳层。

4. 如权利要求3所述的负极材料,其特征在于,所述中间壳层的厚度为50 nm至100nm。

5.如权利要求1所述的负极材料,其特征在于,定义所述负极材料的颗粒强度为cs,

6.如权利要求1所述的负极材料,其特征在于,所述过渡金属碳化物满足以下条件的至少一个:

7.如权利要求1所述的负极材料,其特征在于,所述碳基质包括结晶碳、无定形碳和过渡碳中的一种或多种。

8.如权利要求1所述的负极材料,其特征在于,所述外壳满足以下条件的至少一个:

9.如权利要求1所述的负极材料,其特征在于,所述负极材料满足以下条件的至少一个:

10.一种二次电池,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的负极材料。

技术总结

一种负极材料和二次电池。负极材料包括内核和外壳,内核包括硅基质和填充剂,至少部分填充剂分布在硅基质内,填充剂包括过渡金属碳化物和碳基质,外壳设于内核的至少部分表面,基于负极材料,过渡金属元素的质量占比为0.5%至5%。上述负极材料具有较高的颗粒强度,能够降低所得负极片的循环膨胀效应,提高所得二次电池的循环稳定性。

技术研发人员:肖冉,安威力,任建国,贺雪琴

受保护的技术使用者:贝特瑞新材料集团股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2025/1/23

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!