电池以及用电装置的制作方法

本申请涉及电池,特别是涉及一种电池以及用电装置。

背景技术:

1、电池包括箱体以及设于箱体内的多个电池单体,电池可用作新能源汽车的动力电池,为新能源汽车的动力系统提供动力。

2、相关技术中,针对电池的冷却,一般是采用液冷方式对电池整体进行冷却,箱体内相邻电池单体间容易存在难以被液冷介质覆盖到的区域,难以阻止电池单体间的热扩散,降低了对电池的冷却效率。

技术实现思路

1、本申请旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本申请提供了一种电池以及用电装置,能够降低电池单体间的热扩散的概率,提高电池的冷却效率。

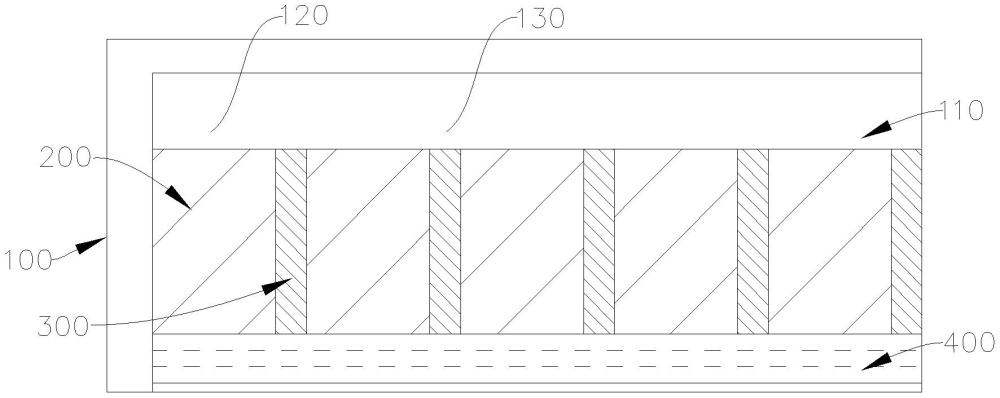

2、第一方面,本申请提供了一种电池,包括:

3、箱体,内部形成有用于填充冷却介质的腔体;

4、多个电池单体,设于所述腔体内;

5、隔热件,层设于相邻两个所述电池单体之间,所述隔热件被构造为能够供所述冷却介质渗透的网状结构。

6、根据本申请第一方面的电池,至少具有如下有益效果:

7、本申请的电池,通过在电池箱体内的相邻两个电池单体之间设置隔热件,并将隔热件构造为能够供冷却介质渗透的网状结构,通过隔热件上的各个网孔的渗透作用,能够使冷却介质充斥并覆盖到相邻电池单体间的各个区域,消除相邻电池单体间的覆盖盲区,使得冷却介质能够及时对出现热失控的电池单体进行冷却,降低相邻电池单体间的热扩散的概率,提高电池的冷却效率。

8、在一些实施例中,所述隔热件包括隔热主体以及可压缩部,所述可压缩部设于所述隔热主体的至少一侧,所述可压缩部与所述电池单体的侧面面面接触,所述隔热主体和所述可压缩部均呈多孔状。

9、如此设置,一方面,使冷却介质渗透并覆盖到相邻电池单体间的各个区域,以更为及时且全面地对电池单体进行冷却,另一方面,通过可压缩部对电池单体的膨胀起到缓冲和吸能作用,降低电池单体因过热膨胀而出现结构损坏的风险,提高电池单体以及电池整体的结构稳定性。

10、在一些实施例中,所述隔热主体的至少一侧朝远离所述电池单体的方向凹设有凹槽,所述可压缩部对应容纳于所述凹槽。

11、如此设置,隔热主体上的凹槽以及容纳于凹槽的可压缩部的配合为电池单体留出了膨胀空间,凹槽的宽度也限制了电池单体的膨胀变形量以及可压缩部的弹性形变量,进一步降低电池单体因过热膨胀而出现结构损坏的风险,提高电池单体以及电池整体的结构稳定性。

12、在一些实施例中,所述凹槽与所述可压缩部相接触的部位被构造为弧形面。

13、如此设置,降低电池单体将可压缩部完全压持在隔热主体上而与隔热主体上发生硬性碰撞的概率,进一步降低电池单体出现结构损坏的风险,提高电池单体以及电池整体的结构稳定性。

14、在一些实施例中,所述可压缩部与所述隔热主体之间设有第一导热层。

15、如此设置,使得可压缩部与所述隔热主体之间能够进行热传导,能够使可压缩部与所述隔热主体的温度更为均匀,降低可压缩部出现过热的概率,使得可压缩部上的冷却介质能够更为稳定且均匀地冷却电池单体。

16、在一些实施例中,所述可压缩部与所述隔热主体之间形成有用于卡置所述电池单体的限位部。

17、如此设置,可以使电池单体的对应一侧卡置在限位部内,实现对电池单体相对两侧的限位固定,降低电池单体在腔体出现松动或偏移的概率,提高电池整体的使用稳定性。

18、在一些实施例中,所述隔热件上的网孔孔径小于或等于1㎜。

19、如此设置,一方面,使冷却介质能够借助隔热件上的各个网孔的渗透作用,能够使冷却介质充斥并覆盖到相邻电池单体间的各个区域,消除相邻电池单体间的覆盖盲区,使得冷却介质能够及时对出现热失控的电池单体进行冷却;另一方面,将隔热件上的网孔孔径设置得较小能够降低冷却介质借助隔热件进行相邻电池单体间的热量传递的概率,进一步降低相邻电池单体间的热扩散的概率。

20、在一些实施例中,所述电池单体的顶部与所述箱体的顶部具有第一间隙空间。

21、如此设置,第一间隙空间预留形成热空气扩散的空间,对热空气起到一定的泄压作用;同时,第一间隙空间作为热空气向上冲击箱体的上盖体的缓冲空间,能够有效降低箱体的上盖体被压力较大的热空气冲击损坏的概率。

22、在一些实施例中,所述隔热件的顶部与所述箱体的顶部具有第二间隙空间,所述第二间隙空间与所述第一间隙空间连通。

23、如此设置,第二间隙空间预留形成热空气向上扩散的空间,对热空气起到一定的泄压作用;同时,第二间隙空间作为热空气向上冲击箱体的上盖体的缓冲空间,能够有效降低箱体的上盖体被压力较大的热空气冲击损坏的概率。

24、在一些实施例中,所述电池还包括设于所述箱体底部的冷却件,所述冷却件被配置为用于向所述腔体供应循环流动的冷却介质,以使所述冷却介质浸没全部的所述电池单体。

25、如此设置,冷却件向腔体供应的冷却介质能够及时带走出现热失控的电池单体产生的热量,且冷却介质能够借助隔热件上的各个网孔的渗透作用,能够使冷却介质充斥并覆盖到相邻电池单体间的各个区域,消除相邻电池单体间的覆盖盲区,使得冷却介质能够及时对出现热失控的电池单体进行冷却,提高对电池整体的冷却效率。

26、在一些实施例中,所述冷却件铺设在所述箱体的底部,所述冷却件上形成有供冷却介质循环流动的冷却通道,且所述冷却件上开设有多个供应孔,所述冷却通道通过所述供应孔与所述腔体连通,全部所述电池单体以及所述隔热件支撑在所述冷却件上。

27、如此设置,电池单体以及所述隔热件上的热量不仅能够被冷却介质吸收带走,而且,电池单体以及所述隔热件上的热量还能够直接传递至箱体底部的冷却件,如此,提高对电池单体以及电池整体的冷却效率。

28、在一些实施例中,所述隔热件与所述冷却件之间设有第二导热层。

29、如此设置,使得隔热件与所述冷却件之间能够进行热传导,如此,能够将隔热件上的热量快速传递至冷却件,加快对隔热件的冷却效率,进一步阻止相邻电池单体间的热量传递。

30、第二方面,本申请实施例提供了一种用电装置,包括上述所述的电池,所述电池用于提供电能。

31、根据本申请第二方面的用电装置,至少具有如下有益效果:

32、本申请的用电装置,由于配置有上述的电池,电池具有使用的稳定性和可靠性,有利于提高用电装置的使用稳定性、可靠性以及使用寿命。

33、上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。

技术特征:

1.一种电池,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的电池,其特征在于,所述隔热件包括隔热主体以及可压缩部,所述可压缩部设于所述隔热主体的至少一侧,所述可压缩部与所述电池单体的侧面面面接触,所述隔热主体和所述可压缩部均呈多孔状。

3.根据权利要求2所述的电池,其特征在于,所述隔热主体的至少一侧朝远离所述电池单体的方向凹设有凹槽,所述可压缩部对应容纳于所述凹槽。

4.根据权利要求3所述的电池,其特征在于,所述凹槽与所述可压缩部相接触的部位被构造为弧形面。

5.根据权利要求2至4任一项所述的电池,其特征在于,所述可压缩部与所述隔热主体之间设有第一导热层。

6.根据权利要求2至4任一项所述的电池,其特征在于,所述可压缩部与所述隔热主体之间形成有用于卡置所述电池单体的限位部。

7.根据权利要求1所述的电池,其特征在于,所述隔热件上的网孔孔径小于或等于1㎜。

8.根据权利要求1所述的电池,其特征在于,所述电池单体的顶部与所述箱体的顶部具有第一间隙空间。

9.根据权利要求8所述的电池,其特征在于,所述隔热件的顶部与所述箱体的顶部具有第二间隙空间,所述第二间隙空间与所述第一间隙空间连通。

10.根据权利要求1所述的电池,其特征在于,所述电池还包括设于所述箱体底部的冷却件,所述冷却件被配置为用于向所述腔体供应循环流动的冷却介质,以使所述冷却介质浸没全部的所述电池单体。

11.根据权利要求10所述的电池,其特征在于,所述冷却件铺设在所述箱体的底部,所述冷却件上形成有供冷却介质循环流动的冷却通道,且所述冷却件上开设有多个供应孔,所述冷却通道通过所述供应孔与所述腔体连通,全部所述电池单体以及所述隔热件支撑在所述冷却件上。

12.根据权利要求10所述的电池,其特征在于,所述隔热件与所述冷却件之间设有第二导热层。

13.一种用电装置,其特征在于,包括如权利要求1至12任一项所述的电池,所述电池用于提供电能。

技术总结

本申请涉及一种电池以及用电装置,电池,包括:箱体,内部形成有用于填充冷却介质的腔体;多个电池单体,设于所述腔体内;隔热件,层设于相邻两个所述电池单体之间,所述隔热件被构造为能够供所述冷却介质渗透的网状结构。本申请的电池,通过在电池箱体内的相邻两个电池单体之间设置隔热件,并将隔热件构造为能够供冷却介质渗透的网状结构,通过隔热件上的各个网孔的渗透作用,能够使冷却介质充斥并覆盖到相邻电池单体间的各个区域,消除相邻电池单体间的覆盖盲区,使得冷却介质能够及时对出现热失控的电池单体进行冷却,降低相邻电池单体间的热扩散的概率,提高电池的冷却效率。

技术研发人员:韩鹏翔,湛英杰,曾信,闫传苗,王升威

受保护的技术使用者:宁德时代新能源科技股份有限公司

技术研发日:20240402

技术公布日:2024/6/23

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!