单模半导体微腔激光器

本公开涉及光通信和半导体激光器,具体涉及一种单模半导体微腔激光器。

背景技术:

1、光通信作为现代通信技术具有传输速度更快、带宽更大及抗干扰性能更好的优点,已经逐渐代替传统电通信技术被广泛应用。半导体激光器作为光通信系统的光源,是其中最重要的组成部分之一,而单模激光器由于相干性好、抗干扰能力强,对于相干光通信来说是一种理想的光源,可以有效满足现代通信对大容量、长距离数据传输的需求。目前实现单模激光器的途径主要有以下三种:第一种是通过减小谐振腔的尺寸来实现单模激射,因为自由光谱范围(fsr)和激光器谐振腔长成反比,减小谐振腔尺寸使得增益谱范围内只存在一个高q值的模式,从而实现单模激射,但是这种方法对于具有高增益带宽的激光器来说仍然难以阻止相邻模式激射。第二种是通过在谐振腔中引入周期性光栅结构进行选模,从而实现单模激射,但是这种激光器结构复杂,对工艺制备过程要求较高。第三种是利用耦合腔结构的游标效应,将两个不同结构或尺寸的腔体耦合在一起进行模式选择来实现单模激射,然而这种结构会增加激光器腔体尺寸。

技术实现思路

1、(一)要解决的技术问题

2、鉴于上述问题,本公开提供了一种单模半导体微腔激光器,以至少部分解决目前单模激光器存在的稳定性差、结构复杂、制备要求高及激光器腔体尺寸大等技术问题。

3、(二)技术方案

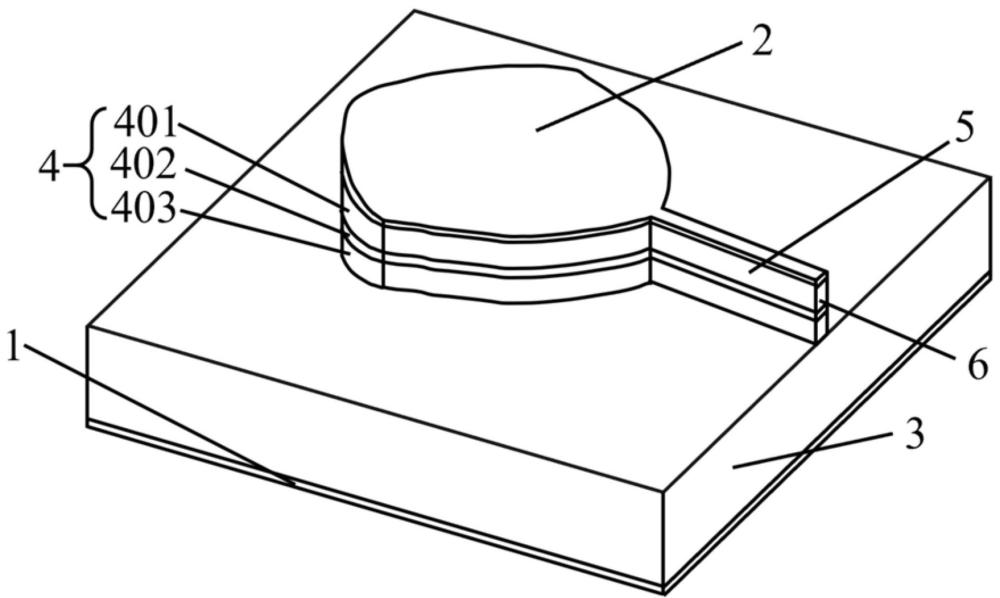

4、本公开提供了一种单模半导体微腔激光器,包括:n型衬底;回音壁微腔,位于n型衬底上,所述回音壁微腔的面积小于所述n型衬底的面积;波导,设置在所述n型衬底上,连接所述回音壁微腔的预设输出端。

5、根据本公开的实施例,所述回音壁微腔包括:n型限制层,设置于所述n型衬底的上表面;有源层,设置于所述n型限制层的上表面;p型限制层,设置于所述有源层的上表面。

6、根据本公开的实施例,所述回音壁微腔由正方形变形得到的两个弧边四边形部分相交组合而成。

7、根据本公开的实施例,所述波导包括:第一端面和第二端面;其中,所述第一端面连接所述回音壁微腔的预设输出端,所述第二端面为解理面,位于所述波导与所述回音壁微腔相连的另一端。

8、根据本公开的实施例,所述波导为条形波导。

9、根据本公开的实施例,所述两个弧边四边形的原正方形边长和弧边变形量不相等,并且中心相距一定的距离。

10、根据本公开的实施例,还包括:n面电极,设置于所述n型衬底的下表面,与所述n型衬底的形状和大小相同;p面电极,设置于所述回音壁微腔的上表面,与所述回音壁微腔的形状和大小相同。

11、根据本公开的实施例,所述回音壁微腔的高度与所述波导的高度相同。

12、根据本公开的实施例,所述回音壁微腔的侧壁包裹有填充材料,所述填充材料的折射率小于所述回音壁微腔的折射率。

13、根据本公开的实施例,所述两个弧边四边形的两个弧边变形量和分别为:

14、

15、

16、其中,a1、a2、r1及r2分别表示两个弧边四边形的原正方形的边长和弧边半径。

17、(三)有益效果

18、本公开提供的单模半导体微腔激光器,通过对回音壁微腔的形状结构进行优化设计,能够实现在微腔中调控光的模场分布,最终得到稳定可控的单模激射,满足相干光通信系统对光源的要求,从而实现大容量、长距离的数据传输。

技术特征:

1.一种单模半导体微腔激光器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的单模半导体微腔激光器,其特征在于,所述回音壁微腔包括:

3.根据权利要求1所述的单模半导体微腔激光器,其特征在于,所述回音壁微腔由正方形变形得到的两个弧边四边形部分相交组合而成。

4.根据权利要求1所述的单模半导体微腔激光器,其特征在于,所述波导包括:

5.根据权利要求1所述的单模半导体微腔激光器,其特征在于,所述波导为条形波导。

6.根据权利要求3所述的单模半导体微腔激光器,其特征在于,所述两个弧边四边形的原正方形边长和弧边变形量不相等,并且中心相距一定的距离。

7.根据权利要求1所述的单模半导体微腔激光器,其特征在于,还包括:

8.根据权利要求1所述的单模半导体微腔激光器,其特征在于,所述回音壁微腔的高度与所述波导的高度相同。

9.根据权利要求1所述的单模半导体微腔激光器,其特征在于,所述回音壁微腔的侧壁包裹有填充材料,所述填充材料的折射率小于所述回音壁微腔的折射率。

10.根据权利要求3或6所述的单模半导体微腔激光器,其特征在于,所述两个弧边四边形的两个弧边变形量和分别为:

技术总结

本公开提供了一种单模半导体微腔激光器,该激光器包括:N型衬底;回音壁微腔,位于N型衬底上,回音壁微腔的面积小于N型衬底的面积;波导,设置在N型衬底上,连接回音壁微腔的预设输出端。本公开的单模半导体微腔激光器能够实现在微腔中调控光的模场分布,最终得到稳定可控的单模激射,满足相干光通信系统对光源的要求,从而实现大容量、长距离的数据传输。

技术研发人员:秦豪杰,董云晓,黄永箴,杨跃德,肖金龙

受保护的技术使用者:中国科学院半导体研究所

技术研发日:

技术公布日:2025/4/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!