一种汽车电机电源防反接电路的制作方法

1.本实用新型涉及防反接电路结构技术领域,尤其涉及一种汽车电机电源防反接电路。

背景技术:

2.汽车上外接的电源电路,一般都需要做防反接保护,预防输入端接错正负极导致电池短路,一旦发生短路,极大的短路电流会烧毁电源,甚至引起火灾等危险。现有的防反接方式主要有采用二极管、继电器、高端pmos和低端nmos等元器件制成的电路,然而二极管防反接具有压降大和电流小等缺点;继电器又存在寿命短、噪声大和体积大等缺陷;高端pmos的导通电阻大、价格贵、替换种类少;低端nmos还存在无法关断、大电流时有压降,导致系统地偏移、外部ad采样不准等问题。

技术实现要素:

3.本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种结构简单、高耐压、响应能力强、体积小和避免地偏移的汽车电机电源防反接电路。

4.为解决上述技术问题,本实用新型提出的技术方案为:

5.一种汽车电机电源防反接电路,包括共源极nmos反向串联模块、用于驱动共源极nmos反向串联模块的驱动电路以及负载,所述共源极nmos反向串联模块包括第一晶体管mos1和第二晶体管mos2,第一晶体管mos1和第二晶体管mos2共源极,第一晶体管mos1的漏极连接电源正极,第二晶体管mos2的漏极连接负载的第一端,负载的第二端连接电源负极,第一晶体管mos1的栅极和第二晶体管mos2的栅极连接并作为共源极nmos反向串联模块的输入端连接驱动电路;

6.所述驱动电路包括第一电容c1、第二电容c2、第一开关sw1和第二开关sw2,第一电容c1的一端通过第一开关sw1连接电源正极,另一端连接共源极nmos反向串联模块的输入端;第二开关sw2为双掷开关,两个触点分别连接电源的正负极,所述第二电容c2的一端连接第二开关sw2的动端,另一端连接共源极nmos反向串联模块的输入端。

7.作为上述技术方案的进一步改进:

8.所述共源极nmos反向串联模块还包括第一电阻r1和稳压二极管dz1,所述第一电阻r1和稳压二极管dz1均并联于第一晶体管mos1的栅极和源极之间,即也并联于第二晶体管mos2的栅极和源极之间。

9.所述共源极nmos反向串联模块还包括第二电阻r2,第二电阻r2的一端连接第一晶体管mos1的栅极和第二晶体管mos2的栅极,另一端连接驱动电路。

10.所述驱动电路还包括串联连接的二极管d1和二极管d2,二极管d1的阴极连接二极管d2的阳极,二极管d1和二极管d2并联于第一电容c1两端,第二电容c2的端部连接二极管d1的阴极。

11.所述第一晶体管mos1的源极和漏极之间以及第二晶体管mos2的源极和漏极之间

均并联有寄生二极管,且寄生二极管的阴极连接漏极。

12.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:

13.本实用新型的汽车电机电源防反接电路,在使用的过程中,通过单片机控制第一开关sw1的启闭和第二开关sw2的接触位置,当系统出现相间短路、过流以及过压等故障时,单片机可以通过快速实施第一开关sw1断开、第二开关sw2接地(接负极触点)的操作来关闭第一晶体管mos1和第二晶体管mos2,从而快速有效地保护后端电路,具有优越的响应能力。并且由于电路与电源共地,因此出现大电流时压降为0v,避免mos管内阻导致的地偏移。

附图说明

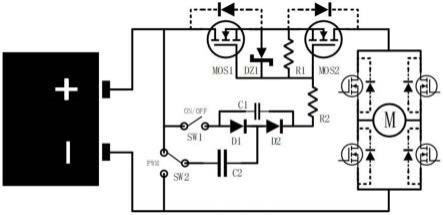

14.图1是本实用新型的汽车电机电源防反接电路的结构示意图。

具体实施方式

15.为了便于理解本实用新型,下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本实用新型做更全面、细致地描述,但本实用新型的保护范围并不限于以下具体实施例。

16.实施例:

17.如图1所示,本实施例的汽车电机电源防反接电路,包括共源极nmos反向串联模块、用于驱动共源极nmos反向串联模块的驱动电路以及负载,共源极nmos反向串联模块包括第一晶体管mos1和第二晶体管mos2,第一晶体管mos1和第二晶体管mos2共源极,第一晶体管mos1的漏极连接电源正极,第二晶体管mos2的漏极连接负载的第一端,负载的第二端连接电源负极,第一晶体管mos1的栅极和第二晶体管mos2的栅极连接并作为共源极nmos反向串联模块的输入端连接驱动电路;

18.驱动电路包括第一电容c1、第二电容c2、第一开关sw1和第二开关sw2,第一电容c1的一端通过第一开关sw1连接电源正极,另一端连接共源极nmos反向串联模块的输入端;第二开关sw2为双掷开关,两个触点分别连接电源的正负极,第二电容c2的一端连接第二开关sw2的动端,另一端连接共源极nmos反向串联模块的输入端。

19.在使用的过程中,通过单片机控制第一开关sw1的启闭和第二开关sw2的接触位置,当系统出现相间短路、过流以及过压等故障时,单片机可以通过快速实施第一开关sw1断开、第二开关sw2接地(接负极触点)的操作来关闭第一晶体管mos1和第二晶体管mos2,从而快速有效地保护后端电路,具有优越的响应能力。并且由于电路与电源共地,因此出现大电流时压降为0v,避免mos管内阻导致的地偏移。

20.在第一开关sw1断开时,第一晶体管mos1和第二晶体管mos2的栅极电压低于源极电压,因此mos管关断。在第一开关sw1闭合时,第二开关sw1接负极触点时,第二电容c2充电;第二开关sw2接正极触点时,电源和第二电容c2一同为第一电容c1充电,使第一晶体管mos1和第二晶体管mos2的栅极电压高于源极电压,从而使mos管导通。通过不断切换第二开关sw2的接合触点来使第二电容c2充放电,从而持续导通mos管。

21.本实施例中,共源极nmos反向串联模块还包括第一电阻r1和稳压二极管dz1,第一电阻r1和稳压二极管dz1均并联于第一晶体管mos1的栅极和源极之间,即也并联于第二晶体管mos2的栅极和源极之间。第一电阻r1作为偏执电阻,可以使两个mos管关闭时保持稳态的工作点,稳压二极管dz1可以限制mos管栅极和源极电压。

22.本实施例中,共源极nmos反向串联模块还包括第二电阻r2,第二电阻r2的一端连接第一晶体管mos1的栅极和第二晶体管mos2的栅极,另一端连接驱动电路,可以作为限流电阻使用。

23.本实施例中,驱动电路还包括串联连接的二极管d1和二极管d2,二极管d1的阴极连接二极管d2的阳极,二极管d1和二极管d2并联于第一电容c1两端,第二电容c2的端部连接二极管d1的阴极。

24.本实施例中,第一晶体管mos1的源极和漏极之间以及第二晶体管mos2的源极和漏极之间均并联有寄生二极管,且寄生二极管的阴极连接漏极,以防电路中出现较大的瞬间反向电流时击穿mos管。

25.本实施例中,负载除了待驱动的电机外,还可以设置h桥等电路结构,以实现正反转控制。

26.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例。对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型的技术构思前提下所得到的改进和变换也应视为本实用新型的保护范围。

技术特征:

1.一种汽车电机电源防反接电路,其特征在于:包括共源极nmos反向串联模块、用于驱动共源极nmos反向串联模块的驱动电路以及负载,所述共源极nmos反向串联模块包括第一晶体管mos1和第二晶体管mos2,第一晶体管mos1和第二晶体管mos2共源极,第一晶体管mos1的漏极连接电源正极,第二晶体管mos2的漏极连接负载的第一端,负载的第二端连接电源负极,第一晶体管mos1的栅极和第二晶体管mos2的栅极连接并作为共源极nmos反向串联模块的输入端连接驱动电路;所述驱动电路包括第一电容c1、第二电容c2、第一开关sw1和第二开关sw2,第一电容c1的一端通过第一开关sw1连接电源正极,另一端连接共源极nmos反向串联模块的输入端;第二开关sw2为双掷开关,两个触点分别连接电源的正负极,所述第二电容c2的一端连接第二开关sw2的动端,另一端连接共源极nmos反向串联模块的输入端。2.根据权利要求1所述的汽车电机电源防反接电路,其特征在于:所述共源极nmos反向串联模块还包括第一电阻r1和稳压二极管dz1,所述第一电阻r1和稳压二极管dz1均并联于第一晶体管mos1的栅极和源极之间,即也并联于第二晶体管mos2的栅极和源极之间。3.根据权利要求2所述的汽车电机电源防反接电路,其特征在于:所述共源极nmos反向串联模块还包括第二电阻r2,第二电阻r2的一端连接第一晶体管mos1的栅极和第二晶体管mos2的栅极,另一端连接驱动电路。4.根据权利要求1所述的汽车电机电源防反接电路,其特征在于:所述驱动电路还包括串联连接的二极管d1和二极管d2,二极管d1的阴极连接二极管d2的阳极,二极管d1和二极管d2并联于第一电容c1两端,第二电容c2的端部连接二极管d1的阴极。5.根据权利要求1所述的汽车电机电源防反接电路,其特征在于:所述第一晶体管mos1的源极和漏极之间以及第二晶体管mos2的源极和漏极之间均并联有寄生二极管,且寄生二极管的阴极连接漏极。

技术总结

本实用新型公开了一种汽车电机电源防反接电路,包括共源极NMOS反向串联模块、用于驱动共源极NMOS反向串联模块的驱动电路以及负载,其中第一晶体管MOS1和第二晶体管MOS2共源极,MOS1的漏极连接电源正极,MOS2的漏极连接负载的第一端,负载的第二端连接电源负极,第一晶体管MOS1的栅极和第二晶体管MOS2的栅极连接并作为共源极NMOS反向串联模块的输入端连接驱动电路。本实用新型的汽车电机电源防反接电路具有结构简单、高耐压、响应能力强、体积小和避免地偏移等优点。小和避免地偏移等优点。小和避免地偏移等优点。

技术研发人员:易海 倪四桥 陈奇志

受保护的技术使用者:湖南英迈智能科技有限公司

技术研发日:2022.04.13

技术公布日:2022/10/24

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1