充电器用可控硅触发电路的制作方法

本技术涉及的是一种电动车充电器用可控硅触发电路,属于充电设备。

背景技术:

1、依据国家标准规定,电动自行车充电器在未接蓄电池时,输出端口的电压应小于规定值,因此现有电动车充电器大都采用可控硅来控制输出端口的通断。现有技术一般采用触发二极管或双基极二极管来触发可控硅,但在实际使用过程中存在以下不足:1)工作不可靠,器件易发生故障,2)触发电路功耗较大,特别是高输出电压充电路功耗更大。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于克服现有电动车充电器存在的上述问题,提出一种充电器用可控硅触发电路。

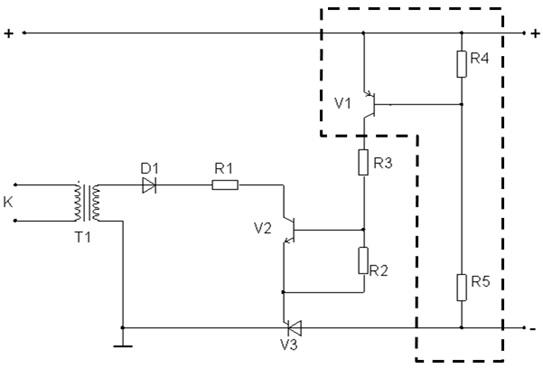

2、本实用新型的技术解决方案:充电器用可控硅触发电路,安装于电动自行车充电器输出端口的正极线路和负极线路之间,其电路结构包括依次连接的脉冲电路、触发电路和判别电路;所述判别电路包括电阻r4、电阻r5和三极管v1,脉冲电路包括隔离变压器t1、二极管d1和电阻r1,触发电路包括电阻r2、电阻r3、触发三极管v2和可控硅v3。

3、进一步的,所述判别电路中的电阻r4和电阻r5串联于正极线路和负极线路之间,三极管v1的集电极与触发电路连接,三极管v1的基极同时与电阻r4和电阻r5连接,三极管v1的发射极与正极线路连接。

4、进一步的,所述脉冲电路中的隔离变压器t1的输入端连接脉冲信号源k,隔离变压器t1的输出端一端接地,另一端串联二极管d1和电阻r1,电阻r1与触发电路连接。

5、进一步的,所述触发电路中触发三极管v2的发射极与可控硅v3的触发极连接,可控硅v3安装于负极线路上。

6、进一步的,所述触发电路中的触发三极管v2的集电极依次与脉冲电路中的电阻r1、二极管d1和隔离变压器t1连接,触发三极管v2的基极通过电阻r3与判别电路中三极管v1的集电极连接,同时通过电阻r2连接发射极;或:所述触发电路中的触发三极管v2的集电极通过电阻r3与判别电路连接,触发三极管v2的基极依次与脉冲电路中的电阻r1、二极管d1和隔离变压器t1连接,同时通过电阻r2连接负极线路。

7、与现有技术相比,本实用新型的优点在于:提高可控硅触发电路的可靠性,并降低触发功耗。

技术特征:

1.充电器用可控硅触发电路,安装于电动自行车充电器输出端口的正极线路和负极线路之间,其电路结构包括依次连接的脉冲电路、触发电路和判别电路,其特征在于:所述判别电路包括电阻r4、电阻r5和三极管v1,脉冲电路包括隔离变压器t1、二极管d1和电阻r1,触发电路包括电阻r2、电阻r3、触发三极管v2和可控硅v3。

2.根据权利要求1所述的充电器用可控硅触发电路,其特征在于:所述判别电路中的电阻r4和电阻r5串联于正极线路和负极线路之间,三极管v1的集电极与触发电路连接,三极管v1的基极同时与电阻r4和电阻r5连接,三极管v1的发射极与正极线路连接。

3.根据权利要求1所述的充电器用可控硅触发电路,其特征在于:所述脉冲电路中的隔离变压器t1的输入端连接脉冲信号源k,隔离变压器t1的输出端一端接地,另一端串联二极管d1和电阻r1,电阻r1与触发电路连接。

4.根据权利要求1所述的充电器用可控硅触发电路,其特征在于:所述触发电路中触发三极管v2的发射极与可控硅v3的触发极连接,可控硅v3安装于负极线路上。

5.根据权利要求4所述的充电器用可控硅触发电路,其特征在于:所述触发电路中的触发三极管v2的集电极依次与脉冲电路中的电阻r1、二极管d1和隔离变压器t1连接,触发三极管v2的基极通过电阻r3与判别电路中三极管v1的集电极连接,同时通过电阻r2连接发射极。

6.根据权利要求4所述的充电器用可控硅触发电路,其特征在于:所述触发电路中的触发三极管v2的集电极通过电阻r3与判别电路连接,触发三极管v2的基极依次与脉冲电路中的电阻r1、二极管d1和隔离变压器t1连接,同时通过电阻r2连接负极线路。

技术总结

本技术提出的是一种充电器用可控硅触发电路,安装于电动自行车充电器输出端口的正极线路和负极线路之间,其电路结构包括依次连接的脉冲电路、触发电路和判别电路,判别电路包括电阻R4、电阻R5和三极管V1,脉冲电路包括隔离变压器T1、二极管D1和电阻R1,触发电路包括电阻R2、电阻R3、触发三极管V2和可控硅V3。本技术的有益效果是:提高可控硅触发电路的可靠性,并降低触发功耗。

技术研发人员:向可为,葛其聪

受保护的技术使用者:南京西普尔科技实业有限公司

技术研发日:20221215

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!