纵振动换能器散热结构及其设计方法与流程

本发明涉及散热技术,水声换能器与基阵、海洋装备、及水下扬声器,具体地,涉及一种纵振动换能器热设计技术,尤其地,涉及一种纵振动换能器散热结构。

背景技术:

1、声波是目前已知唯一能在水下远距离传播的能量形式,随着人类对海洋开发的逐渐深入以及军事对抗的需求,声纳等水声装备的技术指标也越来越高,这对换能器的发射功率提出了越来越高的要求。

2、换能器的发射功率限制因素包括电极限、空化极限、热极限、应力极限等,换能器大功率连续波工作模式下,换能器热极限往往率先出现,是提高换能器发射功率的重要瓶颈点。热极限下,换能器会呈现出明显的升温,升温会造成换能器发射信号不稳定以及使用寿命减短等不利影响;换能器温度过高还有可能会直接导致水密层失效进而漏水短路或压电陶瓷退极化导致失去性能等严重后果并最终损坏换能器。因此,合理的换能器热设计是换能器连续大功率工作所必不可少的。

技术实现思路

1、针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种纵振动换能器散热结构及其设计方法。

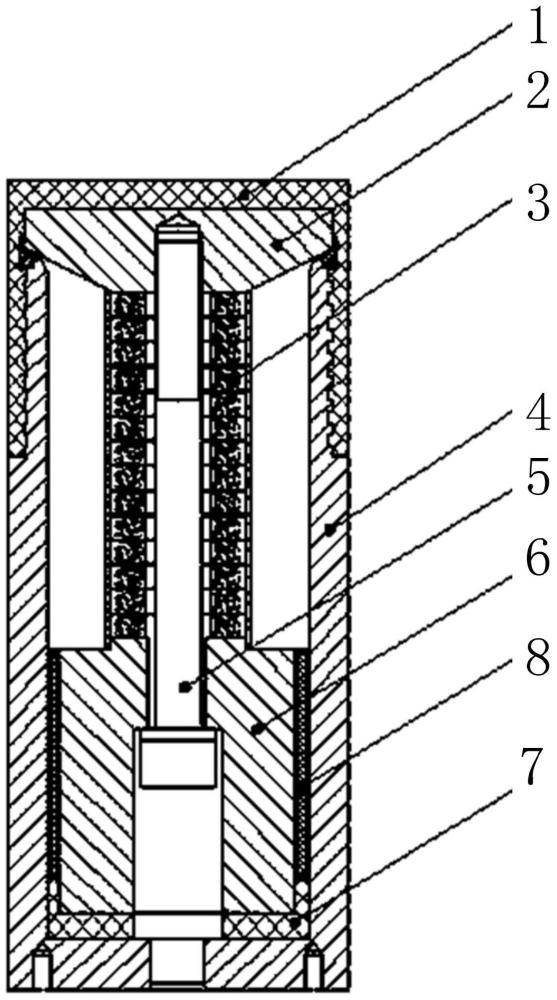

2、根据本发明提供的一种纵振动换能器散热结构,包括水密层、前盖板、换能驱动元件、预应力螺栓、后盖板、绝缘去耦基座、绝缘去耦导热材料以及水密外壳;

3、所述前盖板安装在所述水密外壳的顶部,所述水密层包裹在前盖板外侧;

4、所述驱动元件、后盖板、绝缘去耦导热材料以及绝缘去耦基座均安装在所述水密外壳内;所述前盖板、换能驱动元件以及后盖板由上至下依次布置,所述预应力螺栓的一端位于所述后盖板内,所述预应力螺栓的另一端穿过所述换能驱动元件延伸至前盖板内,且与前盖板相连;

5、所述换能驱动元件与水密外壳间设置有间隙;

6、所述后盖板与水密外壳间设置有绝缘去耦基座与绝缘去耦导热材料。

7、优选的,所述换能驱动元件包括pzt压电陶瓷。

8、优选的,后盖板、水密外壳均为导热材料。

9、优选的,所述后盖板为铜或钢。

10、优选的,所述水密外壳为金属。

11、优选的,所述绝缘去耦导热材料为导热硅胶垫。

12、优选的,所述水密层为聚氨酯橡胶材料。

13、优选的,所述绝缘去耦基座为环氧玻璃布棒或聚氨酯硬质泡沫。

14、根据本发明提供的一种纵振动换能器散热结构的设计方法,包括如下步骤:

15、步骤1:将换能驱动元件、前盖板、后盖板、预应力螺栓装配为换能器振子并焊接导线;

16、步骤2:换能器振子装配以及焊线完成后,清洁压电陶瓷外表面以及焊点表面;

17、步骤3:将阵子后盖板圆周面全部均匀粘贴厚度1mm的绝缘去耦导热材料;

18、步骤4:将经过上述工艺处理的换能器振子与水密外壳进行组装,并最终完成水密。

19、与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

20、本发明通过后盖板与水密外壳之间敷设绝缘导热材料,以此完成建立换能器驱动元件与水体之间的热传递路径的手段,提高了换能器的散热导热能力,降低了换能器的工作温度。

技术特征:

1.一种纵振动换能器散热结构,其特征在于,包括水密层(1)、前盖板(2)、换能驱动元件(3)、预应力螺栓(5)、后盖板(6)、绝缘去耦基座(7)、绝缘去耦导热材料(8)以及水密外壳(4);

2.根据权利要求1所述的纵振动换能器散热结构,其特征在于,所述换能驱动元件(3)包括pzt压电陶瓷。

3.根据权利要求1所述的纵振动换能器散热结构,其特征在于,后盖板(6)、水密外壳(4)均为导热材料。

4.根据权利要求3所述的纵振动换能器散热结构,其特征在于,所述后盖板(6)为铜或钢。

5.根据权利要求3所述的纵振动换能器散热结构,其特征在于,所述水密外壳(4)为金属。

6.根据权利要求1所述的纵振动换能器散热结构,其特征在于,所述绝缘去耦导热材料(8)为导热硅胶垫。

7.根据权利要求1所述的纵振动换能器散热结构,其特征在于,所述水密层(1)为聚氨酯橡胶材料。

8.根据权利要求1所述的纵振动换能器散热结构,其特征在于,所述绝缘去耦基座(7)为环氧玻璃布棒或聚氨酯硬质泡沫。

9.一种纵振动换能器散热结构的设计方法,设计权利要求1-8任一项所述的纵振动换能器散热结构,其特征在于,包括如下步骤:

技术总结

本发明提供了一种纵振动换能器散热结构及其设计方法。纵振动换能器散热结构,包括水密层、前盖板、换能驱动元件、预应力螺栓、后盖板、绝缘去耦基座、绝缘去耦导热材料以及水密外壳;所述前盖板安装在所述水密外壳的顶部,所述水密层包裹在前盖板外侧;所述前盖板、换能驱动元件以及后盖板由上至下依次布置。所述换能驱动元件与水密外壳间设置有间隙;所述后盖板与水密外壳间设置有绝缘去耦基座与绝缘去耦导热材料。本发明通过后盖板与水密外壳之间敷设绝缘导热材料,以此完成建立换能器驱动元件与水体之间的热传递路径的手段,提高了换能器的散热导热能力,降低了换能器的工作温度。

技术研发人员:唐少波,欧阳荀,钱澄源,赵荣荣,孙逸来,苗士超,赵晓晓

受保护的技术使用者:上海船舶电子设备研究所(中国船舶集团有限公司第七二六研究所)

技术研发日:

技术公布日:2024/2/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!