核燃料组件运输容器用减震器的制作方法

本技术涉及核电,尤其是指一种核燃料组件运输容器用减震器。

背景技术:

1、核燃料等放射性物质在运输过程中需要保证运输的安全,即运输容器在法规标准要求的相关条件下应满足对放射性物质的包容、屏蔽、临界等各方面的要求。因此在运输容器的设计中就需要考虑选用合适的减震缓冲结构,保证容器内部核燃料的安全。

2、相关技术中减震器减震效果不够理想,不能满足高燃耗组件减震要求。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于至少一定程度上解决现有技术中的不足,提供一种改进的核燃料组件运输容器用减震器。

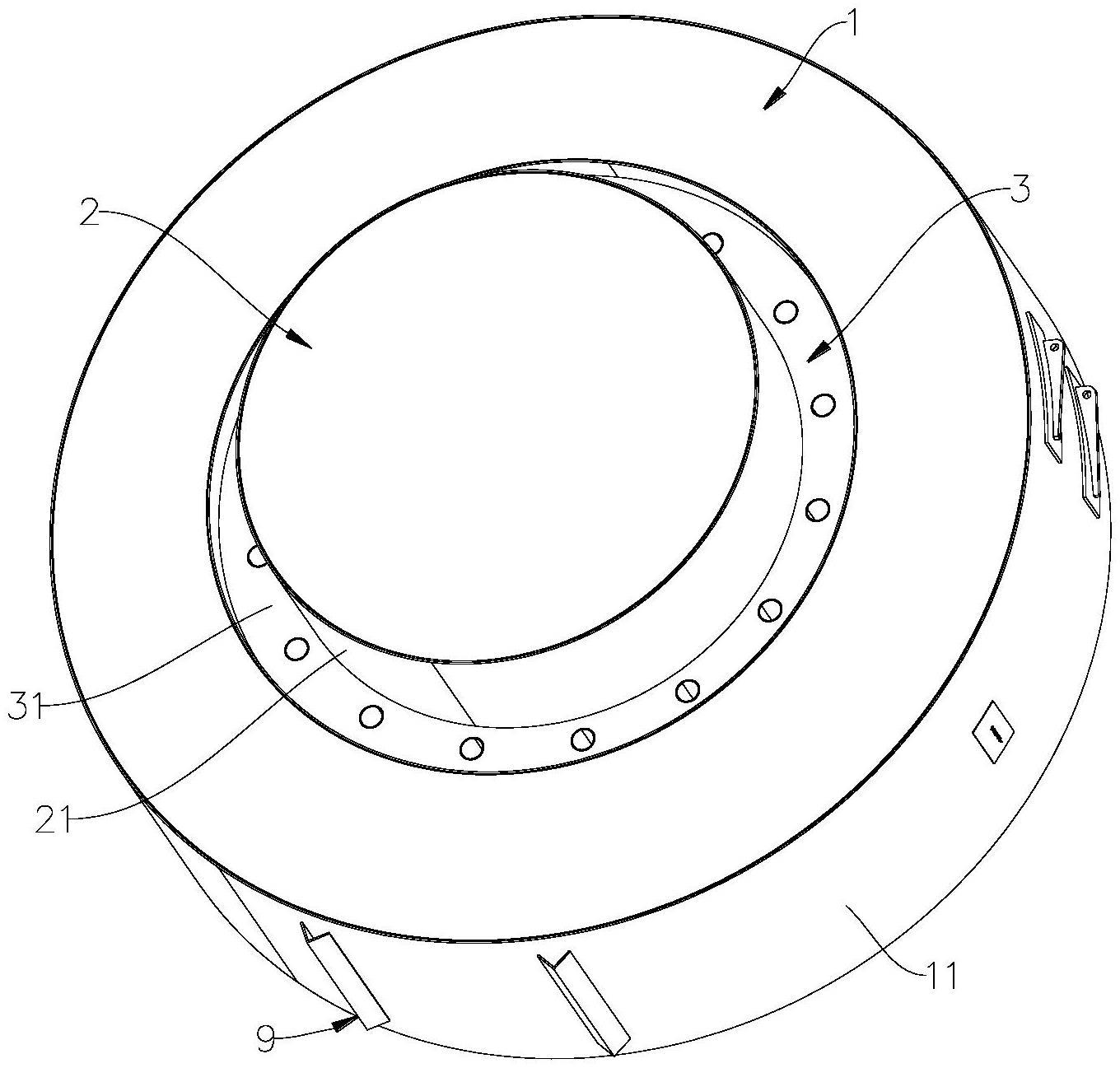

2、为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提供了一种核燃料组件运输容器用减震器,包括减震外筒体以及减震柱体,所述减震外筒体轴向围设于所述减震柱体周围,且与所述减震柱体相连接;所述减震柱体的一端相对于所述减震外筒体的一端凸出;所述减震柱体的另一端相对于所述减震外筒体的另一端缩进,并界定出一个收容腔。

3、优选地,所述减震外筒体包括第一壳体以及第一减震材料,所述第一壳体界定出一个筒状的第一容置腔,所述第一减震材料填充于所述第一容置腔中;所述第一减震材料包括第一减震段,所述第一减震段设置于所述第一容置腔中与所述收容腔对应的部分。

4、优选地,所述第一减震材料包括第二减震段,所述第二减震段填充于所述第一容置腔中的其余部分;所述第一减震段和所述第二减震段均采用木材制成,且两者的纹理方向不同。

5、优选地,所述减震外筒体包括环形的隔板,所述隔板沿垂直于所述第一容置腔的轴向方向设置于所述第一容置腔中,并与所述第一壳体固定连接,将所述第一容置腔分隔出第一子容置腔和第二子容置腔,所述第一减震段和所述第二减震段分别填充于所述第一子容置腔和所述第二子容置腔中。

6、优选地,所述隔板与所述减震柱体靠近所述第一容置腔的端壁大致齐平。

7、优选地,所述减震外筒体包括多个加强板,所述多个加强板呈放射状设置于所述第一子容置腔中,并分别与所述隔板和/或所述第一壳体固定连接,将所述第一子容置腔分隔出多个子腔,所述第一减震段包括多个减震单元,所述多个减震单元分别填充于所述多个子腔中。

8、优选地,所述减震外筒体包括多个隔热件,所述隔热件设置于对应的所述子腔中,且所述隔热件设置于所述隔板朝向所述子腔的一侧。

9、优选地,所述减震柱体包括第二壳体以及第二减震材料,所述第二壳体界定出一个柱状的第二容置腔,所述第二减震材料填充于所述第二容置腔中;所述第二减震材料包括第三减震段和第四减震段,所述第三减震段设置于所述第二容置腔中靠近所述收容腔的部分,所述第四减震段设置于所述第二容置腔中远离所述收容腔的部分,且所述第三减震段的长度远大于所述第四减震段的长度;所述第三减震段和所述第四减震段均采用木材制成,且两者的纹理方向不同。

10、优选地,所述减震外筒体的内径大于所述减震柱体的直径;所述减震器还包括连接环体,连接环体连接于所述减震外筒体的内壁面和所述减震柱体的外壁面之间,且其一端相对于所述减震柱体的所述一端缩进,其另一端相对于所述减震外筒体的所述另一端缩进。

11、优选地,所述连接环体包括第三壳体以及第三减震材料,所述第三壳体界定出一个环状的第三容置腔,所述第三减震材料填充于所述第三容置腔中,所述第三减震材料采用木材制成。

12、优选地,所述减震外筒体的内径大于所述减震柱体的直径;所述减震器还包括连接环体,连接环体连接于所述减震外筒体的内壁面和所述减震柱体的外壁面之间,且其一端相对于所述减震柱体的所述一端缩进,其另一端相对于所述减震外筒体的所述另一端缩进;

13、所述减震柱体包括第二壳体以及第二减震材料,所述第二壳体界定出一个柱状的第二容置腔,所述第二减震材料填充于所述第二容置腔中;所述第二减震材料包括第三减震段和第四减震段,所述第三减震段设置于所述第二容置腔中靠近所述收容腔的部分,所述第四减震段设置于所述第二容置腔中远离所述收容腔的部分,且所述第三减震段的长度远大于所述第四减震段的长度;

14、所述连接环体包括第三壳体以及第三减震材料,所述第三壳体界定出一个环状的第三容置腔,所述第三减震材料填充于所述第三容置腔中,所述第三减震材料采用木材制成;

15、所述第一容置腔与所述第二容置腔通过所述第三容置腔连通;

16、所述第一减震段采用木材制成;所述第四减震段采用木材制成;

17、所述第二减震段、所述第三减震段以及第三减震材料均采用木材制成,且两者纹理方向相同;

18、所述第一减震段与所述第二减震段的纹理方向不同,所述第四减震段与所述第二减震段的纹理方向不同。

19、与相关技术相比,本实用新型实施例的有益效果在于:通过减震柱体以及减震外筒体界定出的收容腔,安装于核燃料组件运输容器两端,使得转运过程中可以降低核燃料组件运输容器及内容物承受的载荷同时可以保证核燃料组件运输容器避免刚性触地;并且同时减震柱体的一端相对于减震外筒体的一端凸出,使得端部面积越小,碰撞时能提供的反力就越小,冲击加速度就越小,获得更好地减震效果。

技术特征:

1.一种核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,包括减震外筒体以及减震柱体,所述减震外筒体轴向围设于所述减震柱体周围,且与所述减震柱体相连接;所述减震柱体的一端相对于所述减震外筒体的一端凸出;所述减震柱体的另一端相对于所述减震外筒体的另一端缩进,并界定出一个收容腔。

2.根据权利要求1所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述减震外筒体包括第一壳体以及第一减震材料,所述第一壳体界定出一个筒状的第一容置腔,所述第一减震材料填充于所述第一容置腔中;所述第一减震材料包括第一减震段,所述第一减震段设置于所述第一容置腔中与所述收容腔对应的部分。

3.根据权利要求2所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述第一减震材料包括第二减震段,所述第二减震段填充于所述第一容置腔中的其余部分;所述第一减震段和所述第二减震段均采用木材制成,且两者的纹理方向不同。

4.根据权利要求3所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述减震外筒体包括环形的隔板,所述隔板沿垂直于所述第一容置腔的轴向方向设置于所述第一容置腔中,并与所述第一壳体固定连接,将所述第一容置腔分隔出第一子容置腔和第二子容置腔,所述第一减震段和所述第二减震段分别填充于所述第一子容置腔和所述第二子容置腔中。

5.根据权利要求4所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述隔板与所述减震柱体靠近所述第一容置腔的端壁大致齐平。

6.根据权利要求4所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述减震外筒体包括多个加强板,所述多个加强板呈放射状设置于所述第一子容置腔中,并分别与所述隔板和/或所述第一壳体固定连接,将所述第一子容置腔分隔出多个子腔,所述第一减震段包括多个减震单元,所述多个减震单元分别填充于所述多个子腔中。

7.根据权利要求6所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述减震外筒体包括多个隔热件,所述隔热件设置于对应的所述子腔中,且所述隔热件设置于所述隔板朝向所述子腔的一侧。

8.根据权利要求1所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述减震柱体包括第二壳体以及第二减震材料,所述第二壳体界定出一个柱状的第二容置腔,所述第二减震材料填充于所述第二容置腔中;所述第二减震材料包括第三减震段和第四减震段,所述第三减震段设置于所述第二容置腔中靠近所述收容腔的部分,所述第四减震段设置于所述第二容置腔中远离所述收容腔的部分,且所述第三减震段的长度远大于所述第四减震段的长度;所述第三减震段和所述第四减震段均采用木材制成,且两者的纹理方向不同。

9.根据权利要求1所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述减震外筒体的内径大于所述减震柱体的直径;所述减震器还包括连接环体,连接环体连接于所述减震外筒体的内壁面和所述减震柱体的外壁面之间,且其一端相对于所述减震柱体的所述一端缩进,其另一端相对于所述减震外筒体的所述另一端缩进。

10.根据权利要求9所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述连接环体包括第三壳体以及第三减震材料,所述第三壳体界定出一个环状的第三容置腔,所述第三减震材料填充于所述第三容置腔中,所述第三减震材料采用木材制成。

11.根据权利要求3-7任意一项中所述的核燃料组件运输容器用减震器,其特征在于,所述减震外筒体的内径大于所述减震柱体的直径;所述减震器还包括连接环体,连接环体连接于所述减震外筒体的内壁面和所述减震柱体的外壁面之间,且其一端相对于所述减震柱体的所述一端缩进,其另一端相对于所述减震外筒体的所述另一端缩进;

技术总结

本技术提供了一种核燃料组件运输容器用减震器,包括减震外筒体以及减震柱体,所述减震外筒体轴向围设于所述减震柱体周围,且与所述减震柱体相连接;所述减震柱体的一端相对于所述减震外筒体的一端凸出;所述减震柱体的另一端相对于所述减震外筒体的另一端缩进,并一道界定出一个收容腔。通过减震柱体以及减震外筒体界定出的收容腔,安装于核燃料组件运输容器两端,使得转运过程中可以降低核燃料组件运输容器及内容物承受的载荷同时可以保证核燃料组件运输容器避免刚性触地;并且同时减震柱体的一端相对于减震外筒体的一端凸出,使得端部面积越小,碰撞时能提供的反力就越小,冲击加速度就越小,获得更好地减震效果。

技术研发人员:吴腾,吴维亮,王超,许骏翔,李其朋,彭云杰,马庆俊

受保护的技术使用者:中广核研究院有限公司

技术研发日:20221212

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!