发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置

本发明涉及航行体并联入水方向,具体涉及发射速度精确可控、发射角度可调、入水间距可调、发射时序可调技术,属于跨介质航行体入水领域。

背景技术:

1、我国幅员辽阔,辽阔的领海给我国带来巨大海洋资源的同时,也使我国在海洋权益和领海主权方面面临极大的挑战。如今国际形势十分复杂,领海安全变得尤为重要,这更需要强大的国防基础。中国海防导弹体系可以用四个字来概括:那就是“饱和攻击”。

2、在现代海战中,“饱和攻击”已经成为打击水面舰艇编队和水下目标最主要的作战方式。空投鱼雷、超空泡武器等水下武器在进行打击水下目标时,都要经历从一相介质进入另一相介质的跨介质过程。在饱和攻击中,又会经历串联或并联的跨介质过程,其中不仅涉及到复杂的流动过程,还会涉及到不同航行体之间的互相影响,增加了航行体入水过程的复杂程度。

3、目前,航行体入水试验研究的主要手段是采用压缩气体为动力将航行体打入水中。其速度可控性差,试验观测到的空泡形态受尾部气团影响大等缺点,并且其研究目标大多为单一航行体,即使采用高压气体为动力源进行并联入水试验,几乎不可能达到完全同步入水的试验工况。因此缺乏高精度的并联入水试验设备。

技术实现思路

1、针对现有并联入水试验设备存在的问题,本发明提供一种发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置。

2、本发明所述发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,包括电磁炮发射平台100、角度调整架200和试验水池300;电磁炮发射平台100用于向试验水池300内并联发射弹丸,角度调整架200用于调节电磁炮发射平台100的发射角度;

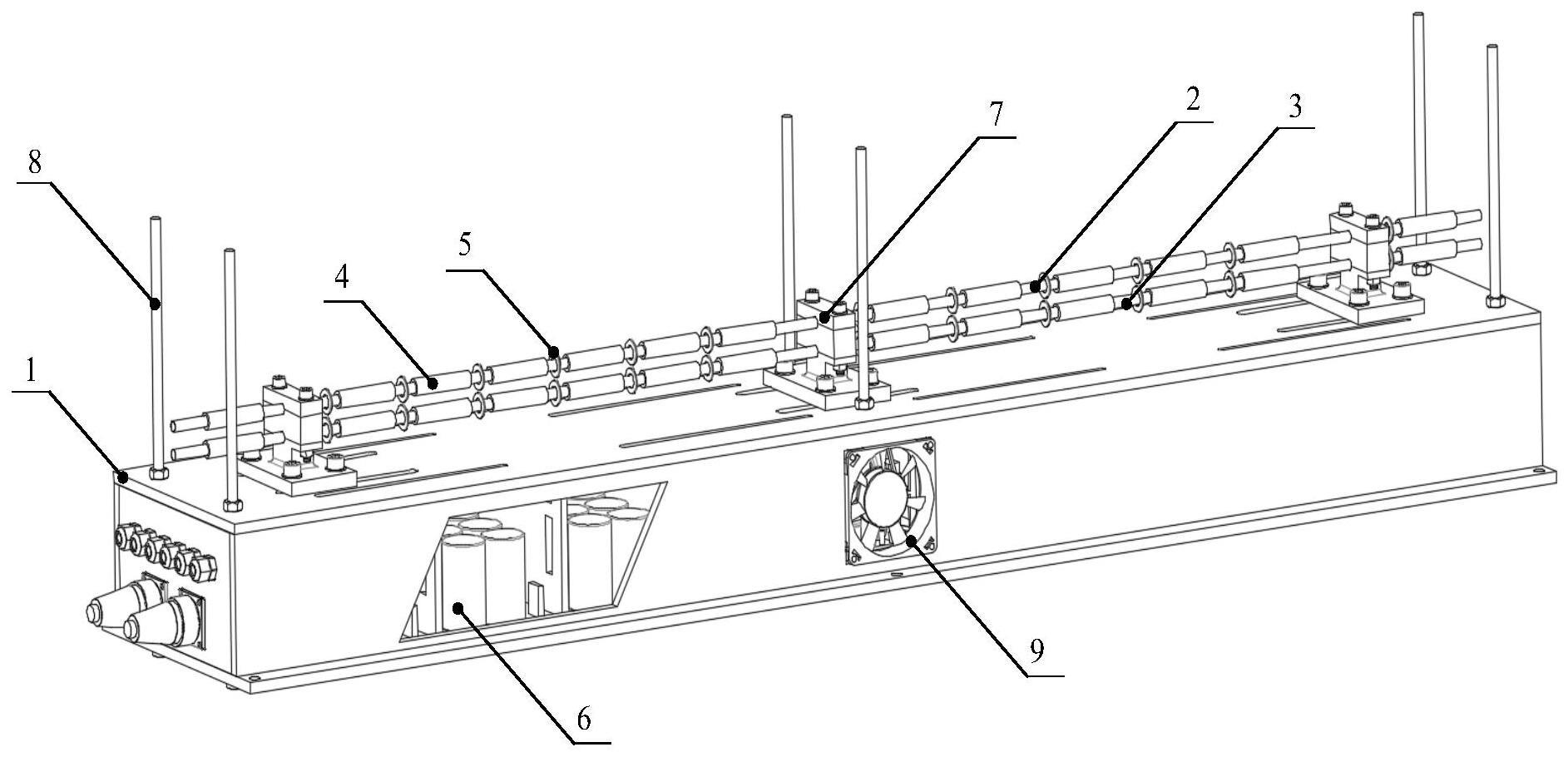

3、电磁炮发射平台100包括平台1、上炮管2、下炮管3、线圈4、光电开关5、电容组6、炮箍组件7和控制单元;

4、通过若干个炮箍组件7将上炮管2和下炮管3并列固定在平台1上;

5、上炮管2和下炮管3上均沿长度方向绕制m段线圈4,每个炮管上的m段线圈4依次为l1,l2,…,lm;相邻两段线圈4之间设置一个光电开关5,依次为sq1,sq2,…,sqm-1;

6、平台1内部设置2m组电容组6和控制单元;

7、所述控制单元包括微控制器、上炮管控制部和下炮管控制部,上炮管控制部和下炮管控制部的结构相同,上炮管控制部包括直流电源vcc1、升压模块u1、升压开关sb1、上炮触发开关m1和可控硅th1~thm,线圈l1,l2,…,lm的两端各并联设置一组电容组6,m组电容组6依次为c1,c2,…,cm,升压开关sb1闭合使升压模块u1将直流电源vcc1升压输出,同时为c1,c2,…,cm充电;当微控制器输出指令使得上炮触发开关m1闭合时,触发可控硅th1导通,令电容组c1向线圈l1放电,令弹丸沿上炮管向前运动,当光电开关sq2检测到弹丸经过时,触发可控硅th2导通,令电容组c2向线圈l2放电,维持弹丸继续向前运动,依此类推,直至电容组cm向线圈lm放电使得弹丸从上炮管2发射出去;

8、下炮管控制部控制下炮管3发射弹丸,下炮管控制部设置有下炮触发开关m2,微控制器通过控制m1、m2的触发时序控制上、下炮发射弹丸的时间间隔。

9、优选地,微控制器通过一号mos管开关控制板向上炮触发开关m1发送触发信号1;微控制器通过二号mos管开关控制板向下炮触发开关m2发送触发信号2;触发信号1和触发信号2的时序由计算机下达给微控制器,当按下发射按钮时,微控制器按预定时序发送触发信号1和触发信号2。

10、优选地,还包括风扇9,风扇9设置在平台内部,用于给电容组6降温,微控制器通过三号mos管开关控制板向降温开关m3发送触发信号3,降温开关m3用于控制风扇9开关。

11、优选地,还包括高速摄像机,所述高速摄像机用于观测弹丸入水试验,微控制器通过四号mos管开关控制板向高速摄像机发送触发信号4来控制高速摄像机开关。

12、优选地,角度调整架200调节电磁炮发射平台100的发射角度为0-90度之间。

13、优选地,炮箍组件7包括上夹块7-1、中夹块7-2、下夹块7-3和炮箍紧固螺栓7-4,下夹块7-3通过炮箍紧固螺栓7-4固定在平台1上,上夹块7-1、中夹块7-2和下夹块7-3通过炮箍紧固螺栓7-4自上而下固定在一起,中夹块7-2和下夹块7-3配合夹持下炮管3,中夹块7-2和上夹块7-1配合夹持上炮管2,通过调节中夹块7-2的高度来调节上炮管2和下炮管3的间距。

14、优选地,还包括弹丸固定器11,弹丸固定器11设置于上炮管2和下炮管3的首端,弹丸固定器11包括下托块11-1、上托块11-2、固定环11-3和磁铁块11-4,弹丸10一端插入炮管首端,弹丸10的悬空端由上托块11-2和下托块11-1构成l型结构承托,固定环11-3套在炮管首端外部,且固定环11-3与上托块11-2的一端固连;

15、下托块11-1中嵌有磁铁块11-4,所述磁铁块11-4用于产生磁力来固定弹丸10。

16、优选地,平台1采用亚克力板封装,并利用6个紧固螺杆8进行压紧固定。

17、优选地,微控制器采用stm32f103rc型号芯片。

18、本发明的有益效果:本发明旨在实现高速高精度并联航行体入水,用于完成入水速度、入水间距、入水角度、入水时间间隔、入水顺序、入水弹丸类型等参数对并联入水流场演化和航行体受载姿态弹道的研究。本发明具有速度可控性高,实验观测到的空泡不受尾部气团干扰等优点。此外,本发明还可以发射环空的空心弹丸,这是以压缩气体为动力源的装置无法直接实现的。

19、针对并联入水特点,考虑到试验的可重复性,要求入水速度稳定可控、入水间距可调、发射角度和时序可调、可观测到完整空泡形态、发射装置可靠,据本发明搭建了可以发射外径6mm(d)弹丸的并联(电磁炮)入水试验系统。该试验系统可开展入水速度5-120m/s、入水角度0-90°、发射时间间隔0-2s(精度1us)、入水间距18mm-60mm(3d-10d)、弹丸类型(实心或空心)的并联入水试验。

技术特征:

1.发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,其特征在于,包括电磁炮发射平台(100)、角度调整架(200)和试验水池(300);电磁炮发射平台(100)用于向试验水池(300)内并联发射弹丸,角度调整架(200)用于调节电磁炮发射平台(100)的发射角度;

2.根据权利要求1所述发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,其特征在于,微控制器通过一号mos管开关控制板向上炮触发开关m1发送触发信号1;微控制器通过二号mos管开关控制板向下炮触发开关m2发送触发信号2;触发信号1和触发信号2的时序由计算机下达给微控制器,当按下发射按钮时,微控制器按预定时序发送触发信号1和触发信号2。

3.根据权利要求2所述发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,其特征在于,还包括风扇(9),风扇(9)设置在平台内部,用于给电容组(6)降温,微控制器通过三号mos管开关控制板向降温开关m3发送触发信号3,降温开关m3用于控制风扇(9)开关。

4.根据权利要求3所述发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,其特征在于,还包括高速摄像机,所述高速摄像机用于观测弹丸入水试验,微控制器通过四号mos管开关控制板向高速摄像机发送触发信号4来控制高速摄像机开关。

5.根据权利要求1所述发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,其特征在于,角度调整架(200)调节电磁炮发射平台(100)的发射角度为0-90度之间。

6.根据权利要求1所述发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,其特征在于,炮箍组件(7)包括上夹块(7-1)、中夹块(7-2)、下夹块(7-3)和炮箍紧固螺栓(7-4),下夹块(7-3)通过炮箍紧固螺栓(7-4)固定在平台(1)上,上夹块(7-1)、中夹块(7-2)和下夹块(7-3)通过炮箍紧固螺栓(7-4)自上而下固定在一起,中夹块(7-2)和下夹块(7-3)配合夹持下炮管(3),中夹块(7-2)和上夹块(7-1)配合夹持上炮管(2),通过调节中夹块(7-2)的高度来调节上炮管(2)和下炮管(3)的间距。

7.根据权利要求1所述发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,其特征在于,还包括弹丸固定器(11),弹丸固定器(11)设置于上炮管(2)和下炮管(3)的首端,弹丸固定器(11)包括下托块(11-1)、上托块(11-2)、固定环(11-3)和磁铁块(11-4),弹丸(10)一端插入炮管首端,弹丸10的悬空端由上托块(11-2)和下托块(11-1)构成l型结构承托,固定环(11-3)套在炮管首端外部,且固定环(11-3)与上托块(11-2)的一端固连;

8.根据权利要求1所述发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,其特征在于,平台(1)采用亚克力板封装,并利用6个紧固螺杆(8)进行压紧固定。

9.根据权利要求3所述发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,其特征在于,微控制器采用stm32f103rc型号芯片。

技术总结

发射速度、角度及时序可调的航行体并联入水试验装置,属于跨介质航行体入水领域,本发明为解决现有并联入水试验设备存在的问题。本发明包括电磁炮发射平台、角度调整架和试验水池;电磁炮发射平台用于向试验水池内并联发射弹丸,角度调整架用于调节电磁炮发射平台的发射角度;电磁炮发射平台,上炮管和下炮管上均沿长度方向绕制m段线圈;相邻两段线圈之间设置一个光电开关,当微控制器输出指令使得上炮触发开关M1闭合时,触发电容组C1向线圈L1放电,令弹丸沿上炮管向前运动,依此类推直至电容组Cm向线圈Lm放电使得弹丸从上炮管发射出去;下炮管控制部控制下炮管发射弹丸,微控制器通过控制M1、M2的触发时序控制上、下炮发射弹丸的时间间隔。

技术研发人员:魏英杰,王玉琳,王聪,曹伟,杨乾

受保护的技术使用者:哈尔滨工业大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!