一种研究堆用堆底结构及安装方法与流程

本发明涉及核反应堆结构,具体而言,涉及一种研究堆用堆底结构及安装方法。

背景技术:

1、反应堆堆顶结构是目前主流压水堆的重要部件之一,其位于反应堆顶部,其主要功能包括:(1)为控制棒驱动机构(crdm)提供限位,在地震工况下限制驱动机构的过度变形以维持其正常功能;(2)为crdm提供冷却,以保证crdm温度不超过限值。

2、但部分研究堆的堆芯位于压力容器下部,上部需保留较大空间供辐照试样装拆和换料等操作使用,为避免影响堆芯上部的操作空间,crdm无法布置在反应堆顶部。因此与主流的压水堆不同,上述研究堆的crdm布置在反应堆底部,因此主流压水堆中用于保护crdm的堆顶结构已无法适用于上述研究堆。同时上述研究堆的crdm为节省空间进行了分层布置,使得上下两层crdm的定子线圈错开实现crdm的紧密布置,但分层布置会导致crdm高度不一致,现有结构无法满足两种高度布置的crdm。

3、另,上述研究堆的反应堆底部空间狭小,运输通道尺寸也有限,对堆底结构的尺寸提出了严格要求。同时上述研究堆还需定期将反应堆内部产生的放射性废物从压力容器底部排出,需要在反应堆底部设置专门的排污管路系统。

4、为此需要针对上述研究堆crdm独特的布置方式、空间要求及排污需求,需要一种能满足该研究堆的新型堆底结构。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种研究堆用堆底结构及安装方法,其解决了独特的研究堆crdm布置方式下的安全保障要求、安装空间要求及排污需求难以满足的问题。

2、本发明通过以下技术方案实现:

3、第一方面,提供一种研究堆用堆底结构,安装于堆下小室内部,包括:固定在所述堆下小室底面的抗震支承结构,固定在所述抗震支承结构上的排污管路系统,固定在堆下小室顶面的通风冷却结构,以及倒置安装的控制棒驱动机构;

4、所述控制棒驱动机构中的定子线圈设置于所述通风冷却结构中的圆筒中,控制棒驱动机构中的耐压壳设置于所述抗震支承结构的内部,抗震支承结构中的抗震板固定于耐压壳上,设置于控制棒驱动机构底端的排水接管与排污管路系统连接。

5、进一步的,所述抗震支承结构还包括上部围筒、中部围筒、下部围筒、支腿、支承立柱、支承环板、限位支块以及调整螺钉,所述上部围筒、中部围筒和下部围筒通过固定设置在支承立柱上组成主体框架,所述支腿固定设置在下部围筒上;所述支承环板固定设置在上部围筒上,所述限位支块固定设置在支承环板上,所述调整螺钉固定设置在限位支块上,所述调整螺钉通过旋转调整其与抗震板之间的间隙。

6、进一步的,所述上部围筒、中部围筒、下部围筒和支承环板均为两瓣式结构,所述上部围筒、中部围筒和下部围筒的两瓣之间均通过分瓣连接板实现连接;所述支承环板的两瓣之间通过所述限位支块连接。

7、进一步的,所述支腿与堆下小室底面之间还设置有过渡板。

8、进一步的,所述通风冷却结构还包括法兰和排风口接管,所述排风口接管设置于法兰连接圆筒的一侧,且排风口接管与外部通风系统连通;所述圆筒与控制棒驱动机构中的定子线圈之间具有间隙。

9、进一步的,所述法兰与圆筒均为分瓣式结构;法兰上还设置有法兰筋板,且法兰的直径大于堆下小室的顶部洞口直径;圆筒的外侧还设置有圆筒筋板。

10、进一步的,所述排污管路系统包括上下两层排污管路、排水环管以及排水出口总管;每层排污管路均包括一次阀门、二次阀门和排水支管;所述一次阀门的出水口与二次阀门进水口之间通过排水支管连接,二次阀门的出水口还通过排水支管连接至排水环管的进水口,排水环管的出水口与排水出口总管连接;一次阀门的进水口与控制棒驱动机构中的排水接管连接,一次阀门的数量与控制棒驱动机构的数量相同。

11、进一步的,上层排污管路中的二次阀门安装于上部围筒的阀门固定板上,下层排污管路中的二次阀门安装于中部围筒的阀门固定板上。

12、进一步的,所述排水环管设置为与上部围筒或中部围筒两瓣式结构匹配的两段式结构,排水环管固定在下层排污管路中的二次阀门下方的支承立柱上。

13、第二方面,提供一种研究堆用堆底结构安装方法,所述方法包括如下步骤:

14、将控制棒驱动机构安装在反应堆压力容器底封头上;

15、将通风冷却结构分瓣运输至堆下小室,并安装在堆下小室顶面,再将各瓣之间相互连接;

16、将抗震板固定在控制棒驱动机构的耐压壳上;

17、将排污管路系统中的一次阀门与控制棒驱动机构的排水接管连通;

18、将抗震支承结构分瓣运输至堆下小室;将下部围筒的两个分瓣连接在一起,并将支腿与支承立柱固定在下部围筒上;将二次阀门固定在上部围筒、中部围筒的阀门固定板上,并将中部围筒与上部围筒依次固定在支承立柱上;再将支承环板固定设置于上部围筒上;

19、将排污管路系统中的排水环管固定在下层排污管路中的二次阀门下方的支承立柱上,并连通排污管路系统中的各管路,完成安装。

20、本发明的技术方案至少具有如下优点和有益效果:

21、本发明所公开的堆底结构具有紧凑的结构尺寸并为crdm提供限位和冷却,同时该堆底结构还设置有排污管路系统,定期排放放射性废物以减少堆下小室的辐照剂量。其中,抗震支承结构和通风冷却结构采用分离式设计,大幅降低设备高度,便于堆下小室狭窄空间的安装和运输;排污管路系统通过两道阀门的设置提升安全性,在一次阀门发生泄漏的情况下依然可通过二次阀门保证压力边界的完整性;并且排污管路系统通过分层设置,采用排水环管汇总连接实现多条支路的集束引出,大幅简化管路布置,实现复杂管路系统在狭窄空间的布置和拆装;通风冷却结构通过对结构进行分瓣,也可实现单个分瓣运输、安装和拆卸,大幅减小通风冷却结构对空间尺寸的需求。

技术特征:

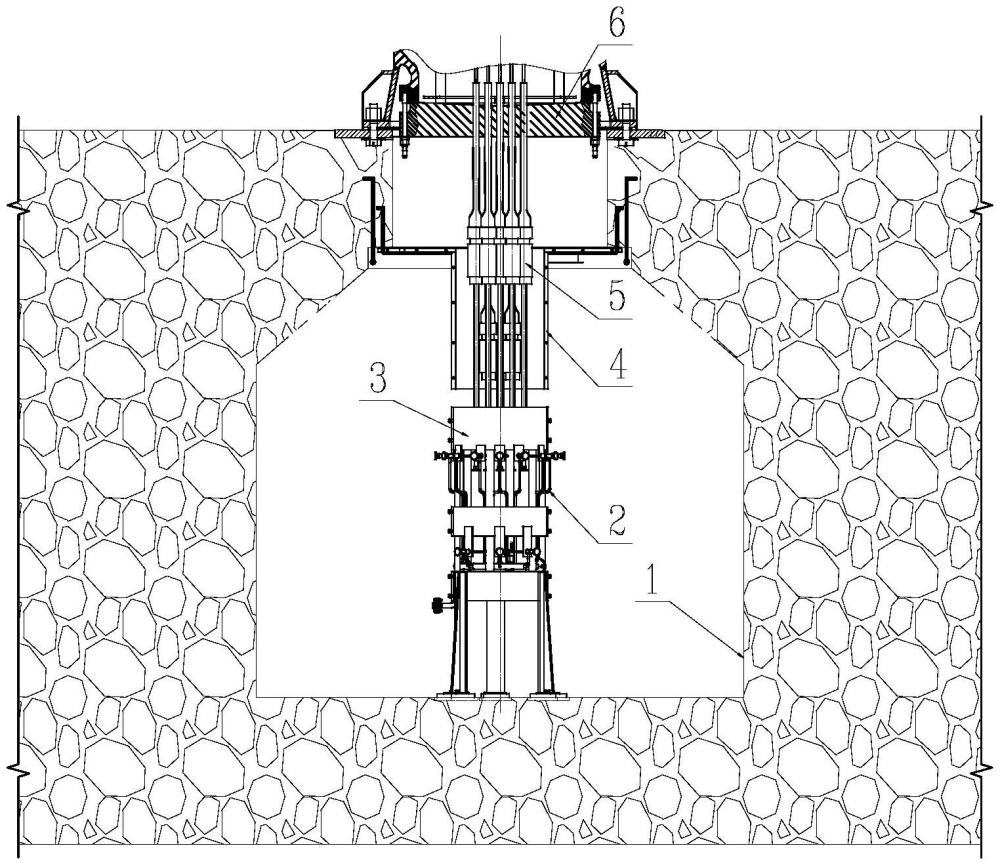

1.一种研究堆用堆底结构,其特征在于,安装于堆下小室(1)内部,包括:固定在所述堆下小室(1)底面的抗震支承结构(3),固定在所述抗震支承结构(3)上的排污管路系统(2),固定在堆下小室(1)顶面的通风冷却结构(4),以及倒置安装的控制棒驱动机构(5);

2.如权利要求1所述的一种研究堆用堆底结构,其特征在于,所述抗震支承结构(3)还包括上部围筒(7)、中部围筒(9)、下部围筒(10)、支腿(11)、支承立柱(8)、支承环板(19)、限位支块(17)以及调整螺钉(20),所述上部围筒(7)、中部围筒(9)和下部围筒(10)通过固定设置在支承立柱(8)上组成主体框架,所述支腿(11)固定设置在下部围筒(10)上;所述支承环板(19)固定设置在上部围筒(7)上,所述限位支块(17)固定设置在支承环板(19)上,所述调整螺钉(20)固定设置在限位支块(17)上,所述调整螺钉(20)通过旋转调整其与抗震板(22)之间的间隙。

3.如权利要求2所述的一种研究堆用堆底结构,其特征在于,所述上部围筒(7)、中部围筒(9)、下部围筒(10)和支承环板(19)均为两瓣式结构,所述上部围筒(7)、中部围筒(9)和下部围筒(10)的两瓣之间均通过分瓣连接板(16)实现连接;所述支承环板(19)的两瓣之间通过所述限位支块(17)连接。

4.如权利要求2所述的一种研究堆用堆底结构,其特征在于,所述支腿(11)与堆下小室(1)底面之间还设置有过渡板(12)。

5.如权利要求1所述的一种研究堆用堆底结构,其特征在于,所述通风冷却结构(4)还包括法兰(23)和排风口接管(24),所述排风口接管(24)设置于法兰(23)连接圆筒(25)的一侧,且排风口接管(24)与外部通风系统连通;所述圆筒(25)与控制棒驱动机构(5)中的定子线圈之间具有间隙。

6.如权利要求5所述的一种研究堆用堆底结构,其特征在于,所述法兰(23)与圆筒(25)均为分瓣式结构;法兰(23)上还设置有法兰筋板(26),且法兰(23)的直径大于堆下小室(1)的顶部洞口直径;圆筒(25)的外侧还设置有圆筒筋板(27)。

7.如权利要求1所述的一种研究堆用堆底结构,其特征在于,所述排污管路系统(2)包括上下两层排污管路、排水环管(31)以及排水出口总管(32);每层排污管路均包括一次阀门(28)、二次阀门(29)和排水支管(30);所述一次阀门(28)的出水口与二次阀门(29)进水口之间通过排水支管(30)连接,二次阀门(29)的出水口还通过排水支管(30)连接至排水环管(31)的进水口,排水环管(31)的出水口与排水出口总管(32)连接;一次阀门(28)的进水口与控制棒驱动机构(5)中的排水接管连接,一次阀门(28)的数量与控制棒驱动机构(5)的数量相同。

8.如权利要求7所述的一种研究堆用堆底结构,其特征在于,上层排污管路中的二次阀门(29)安装于上部围筒(7)的阀门固定板(15)上,下层排污管路中的二次阀门(29)安装于中部围筒(9)的阀门固定板(15)上。

9.如权利要求8所述的一种研究堆用堆底结构,其特征在于,所述排水环管(31)设置为与上部围筒(7)或中部围筒(9)两瓣式结构匹配的两段式结构,排水环管(31)固定在下层排污管路中的二次阀门(29)下方的支承立柱(8)上。

10.一种研究堆用堆底结构安装方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:

技术总结

本发明涉及核反应堆结构技术领域,具体涉及一种研究堆用堆底结构及安装方法,该结构安装于堆下小室内部,包括:固定在所述堆下小室底面的抗震支承结构,固定在所述抗震支承结构上的排污管路系统,固定在堆下小室顶面的通风冷却结构,以及倒置安装的控制棒驱动机构;所述控制棒驱动机构中的定子线圈设置于所述通风冷却结构中的圆筒中,控制棒驱动机构中的耐压壳设置于所述抗震支承结构的内部,抗震支承结构中的抗震板固定于耐压壳上,设置于控制棒驱动机构底端的排水接管与排污管路系统连接。该堆底结构具有紧凑的结构尺寸并为CRDM提供限位和冷却,同时该堆底结构还设置有排污管路系统,定期排放放射性废物以减少堆下小室的辐照剂量。

技术研发人员:李浩,段春辉,胡雪飞,杜华,王留兵,何培峰,罗英,唐辉,王庆田,吴冰洁,陈训刚

受保护的技术使用者:中国核动力研究设计院

技术研发日:

技术公布日:2025/3/6

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!