一种医用大麦的制麦工艺

1.本发明公开涉及医用麦芽制备技术领域,尤其涉及一种医用大麦的制麦工艺。

背景技术:

2.近年来,人们的生活水平逐渐有了质的飞跃,但人们的活动量却在不断减少,身体越来越“笨重”;生活节奏的加快,甚至没有了规律的就餐、休息与活动,身体状况每日愈下,保证身心健康的问题也日益暴露出来。食品在精细化加工的过程中,流失了大量的维生素、矿物质等,却摄入了过多的脂质,而造成的腹胀、消化困难、体内油脂过多,进而使“大肚腩”、“胖子”居多,当三餐变为一餐,甚至几天一餐,如何能使我们在饱餐一顿后不觉得胀痛,不让油腻的东西停留在体内等问题,成为人们关注的焦点,因此,能够解决上述问题的医用麦芽的制备和应用,得到了人们的广泛关注。

3.现有的医用麦芽生产技术对原料大麦的生育期、千粒重、均匀度及外观要求严格,但因生成麦芽后,常温条件下储存期短,所以不能批量生产,且存在用量少,相对成本高,耗时长等问题。

技术实现要素:

4.鉴于此,本发明公开提供了一种医用大麦的制麦工艺,以提供一种具有施用灵活,不受场地限制,供货及时等特点的制麦工艺。

5.本发明提供的技术方案,具体为,一种医用大麦的制麦工艺,包括浸泡大麦发芽步骤,特征在于,浸泡发芽步骤依次采用多次湿浸、多次沥干及多次空浸交替进行;其中湿浸的水温保持14

‑

17℃,沥干步骤的温度为14

‑

17℃;湿浸及干沥保持的湿度是85

‑

88%。

6.进一步地,第一次湿浸的时间为4小时,其中2小时后对麦芽进行翻转,沥干及空浸的持续时间为8小时;第二次湿浸的时间为4小时,其中2小时后对麦芽进行翻转,沥干及空浸持续时间为8小时;反复重复上述步骤直至大麦存在95%以上的露点。

7.进一步地,湿浸时将大麦置于透气包装袋中进行。

8.进一步地,所述大麦经过初选和精选获得,其中初选时采用的标准为:原料大麦生育期大于110天,均一发芽,发芽率大于97%,夹杂物少于1%,含水量小于12.5%,蛋白含量在11%-12.5%,选粒在2.5mm以上的春大麦;精选时,舍弃大麦粒长为2.5mm以下及2.8mm以上的麦粒及杂质。

9.进一步地,还包括发芽步骤:所述发芽包括如下方法:1)将大麦平摊在筛板上,进行麦粒脱水;根据平铺后形成的麦层温度调整麦层的厚度,麦层温度保持在15-17℃;麦层上部、下部温差不超过2℃,其中麦层上部为距麦层表面5

㎝

,麦层下部为距麦层底部5

㎝

;

10.2)麦粒脱水至麦粒表面无水分后,进行第一次加水至麦粒100%浸透,并搅拌均匀,通少量干风,至麦粒表面无水分后再进行第二次加水至麦粒100%浸透,并搅拌均匀,通少量干风,至麦粒表面无水分,循环上述操作三次;持续天数为7到10天。

11.3)当叶芽长度大于1,叶芽长度大于麦粒长度的数量在95%以上,且长出的麦粒长

约1cm的数量在90%以上,则确定为发芽结束。

12.进一步地,所述步骤1)中当麦层温度高于17℃后,每增加1℃,麦层厚度增加10

㎝

;当麦层温度低于15℃后,每降低1℃,麦层厚度减少10

㎝

;

13.进一步地,所述步骤2)中浸透后通入干风期间,每八小时翻拌麦粒层一次,每两小时通风一次,新风窗的开度为30

‑

50%。

14.进一步地,麦粒发芽过程中第一、第二天为新风供应最大期。

15.本发明提供的一种医用大麦的制麦工艺,能够产出0.1-50吨的医用大麦芽,便于储存,对于规模生产、使用量少的企业,还可以现产,避免积压,永远使用的是新产品。

16.本发明的工艺方法可以根据需要随时随地生产,不受场地、人员、数量多少、供货时间而限制,且本发明应用广泛,适合当今现代人类需求,可配合辅料食用,亦可随时食用,味甜、无异味,易可做成麦芽糖及多种食品。

17.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明的公开。

附图说明

18.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

19.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

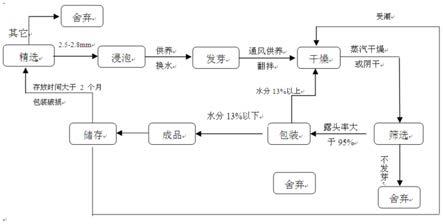

20.图1为本发明公开实施例提供的一种医用大麦的制麦工艺的流程示意图;

21.图2为本发明公开实施例提供的一种医用大麦的制麦工艺的原料大麦的示意图;

22.图3为本发明公开实施例提供的一种医用大麦的制麦工艺的大麦漏点的示意图;

23.图4为本发明公开实施例提供的一种医用大麦的制麦工艺的大麦发芽时的示意图;

24.图5为本发明公开实施例提供的一种医用大麦的制麦工艺中当大麦叶芽长度大于1cm的在95%以上,且长出麦粒约1cm的麦芽时的示意图;

25.图6为本发明公开实施例提供的一种医用大麦的制麦工艺得到的成品大麦的结构示意图。

具体实施方式

26.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的系统的例子。

27.现有的医用麦芽生产技术对原料大麦的生育期、千粒重、均匀度及外观要求严格,但因生成麦芽后,常温条件下储存期短,所以不能批量生产,且用量少,相对成本高,耗时长。

28.本实施方案提供了一种医用大麦的制麦工艺,包括浸泡大麦步骤,浸泡步骤依次

采用多次湿浸、多次沥干及多次空浸交替进行;其中湿浸的水温保持14

‑

17℃,沥干步骤的温度为14

‑

17℃;湿浸及干沥保持的湿度是85

‑

88%。湿浸和干沥后的状态是有水珠但不落下;

29.第一次湿浸的时间为4小时,其中2小时后对麦芽进行翻转,沥干及空浸的持续时间为8小时;第二次湿浸的时间为4小时,其中2小时后对麦子进行翻转,沥干及空浸持续时间为8小时;反复重复上述步骤直至大麦存在95%以上的漏点,如图2

‑

3所示。

30.湿浸时将大麦置于透气包装袋中进行,用袋子套住容易翻动通风,天气冷、温度低的时候易保温,水分不易散失;沥干时需要将麦子从袋子里倒出来,要使麦子外表水沥干;

31.上述加水的湿度,所起的作用:新陈代谢的良好溶剂,稳定的强电解质,易形成平衡反应、离子反应等,水合作用,利于传热和借蒸发控温;要使大麦达到理想的发芽效果及成品的功能,麦芽水分必须在第40小时内达到43-47%,并在90小时内保持在40-45%,这样才满足酶的活性,快速增长,如果不足则造成生长缓慢,溶解不足,粉状粒少,制成的麦芽,酶活力低,分解不完全。湿度过高(超过47%)则生长旺盛,麦层温度高,不易控制,叶芽、根芽过度生长,溶解过度,色度深,酶活力不高,酸度增加,不利于所需酶的增加,制麦损失大。因此,在其过程中通过加水、通风、搅拌来增加(或降低)麦子水分,使其向好的方向发展。

32.大麦经过初选和精选获得,其中初选时采用的标准为:原料大麦生育期大于110天,均一发芽,发芽率大于97%,夹杂物少于1%,含水量小于12.5%,蛋白含量在11%-12.5%,选粒在2.5mm以上的春大麦;精选时,舍弃粒长为2.5mm以下及2.8mm以上的麦粒及杂质。

33.本实施方案提供的一种医用大麦的制麦工艺,还包括发芽步骤:大麦发芽是一个生产糖类和氨基酸类的复杂的生化反应过程,目的是大麦籽粒内部产生各种大量的酶,并使其籽粒内部原有的非活化酶变成活化酶,并把大麦内部的部分淀粉、蛋白质和半纤维素的高分子物质进行降解,以满足糖化工艺的需求,并达到生产需要的各类酶,减少不必要的生产损耗,因此温度、湿度和氧气(空气)是发芽的关键;

34.发芽包括如下方法:1)将大麦平摊在筛板上,进行麦粒脱水;根据平铺后形成的麦层温度调整麦层的厚度,麦层温度保持在15-17℃;麦层上部、下部温差不超过2℃,其中麦层上部为距麦层表面5

㎝

,麦层下部为距麦层底部5

㎝

;适宜的麦层温度能够使得大麦在发芽时的二氧化碳含量高,温度高;氧气含量多,呼吸旺,温度升高;

35.当麦层温度高于17℃后,每增加1℃,麦层厚度增加10

㎝

;当麦层温度低于15℃后,每降低1℃,麦层厚度减少10

㎝

;大麦发芽除需要一定水分外,温度对其有很大的影响,最适温度在13-18℃之间,而制造医用麦芽,经过多次临床试验,控制在15-17℃之间最为有利,因为较低的温度可使麦粒呼吸作用减少,抑制根芽和叶芽的生长。虽然制麦损失少,但发芽时间长(超过160小时);高温则使麦粒呼吸作用增强,根芽、叶芽疯长,酸度增加,不利于酶增长,并产生霉斑而无法使用。因此可通过加水或增湿(喷淋),增加水分,通过通风供氧和(或)搅拌,或同时进行,来排除二氧化碳,达到麦层降温,并保持合理的发芽温度。

36.2)麦粒脱水至麦粒表面无水分后,进行第一次加水至麦粒100%浸透,并搅拌均匀,通少量干风,至麦粒表面无水分后再进行第二次加水至麦粒100%浸透,并搅拌均匀,通少量干风,至麦粒表面无水分,循环上述操作三次;持续天数为7到10天。浸麦供氧。晾干水

分的过程中进行多次翻拌;具体实践时,第一天温度15

‑

16℃,第2

‑

4天温度为16

‑

18℃,第5

‑

7天温度为15

‑

16℃。当叶芽长度大于1(即叶芽长度大于麦粒长度)的数量在95%以上,且长出的麦粒长约1cm的数量在90%以上,则确定为发芽结束;如图4

‑

5所示。

37.在浸麦过程中要有足够的氧气供大麦呼吸,可采用间歇通风,或连续通风,或抽二氧化碳。间歇时间不超过10分钟,因浸麦后停风5分钟,水中溶解氧就消耗殆尽,经测定表明,浸麦时水中的溶解氧应达到6

‑

8ppm,才可供浸入水中的麦粒正常呼吸。

38.麦粒发芽过程中第一、第二天为新风供应最大期,以保证麦粒吸收足够的氧气,新风量减少,导致蛋白质分解代谢照常,但合成受阻,产生大量可溶性氮,这样为控制又得降低水分,可能导致根芽生长不好,溶解不均匀,指标不平衡,随着发芽时间的逐步减少,新风量控制其生长,使各种酶均匀平衡溶解,达到理想指标水平。

39.步骤2)中浸透后通入干风期间,每八小时翻拌麦粒层一次,每两小时通风一次,新风窗的开度为30

‑

50%。翻拌目的:

①

降温

②

调节水分

③

减少根芽相互堆积、结块

④

提高麦芽均一性,达到理想溶解度;具体操作方法:根据麦层厚度,一般8

‑

12小时翻拌一次,温度高时可配合通风,及时翻拌。加水后及时翻拌,24小时内至少翻拌两次,否则会结块,不利于发芽。

40.3)当叶芽长度大于1,叶芽长度大于麦粒长度的数量在95%以上,且长出的麦粒长约1cm的数量在90%以上,则确定为发芽结束。

41.麦粒发芽过程中第一、第二天为新风供应最大期。

42.下面结合附图对本发明作进一步描述,便于更加清楚地说明本发明的技术方案,但不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。

43.实施例1

44.如图1所示,一种医用大麦的制麦工艺,依次包括如下步骤:

45.1)精选:选用符合以下条件的大麦,经精选,舍弃2.5mm以下及2.8mm以上的麦粒及杂质,选好备用。原料大麦生育期大于110天,日照时间长、品种纯正、均一发芽,发芽率大于97%,夹杂物少于1%,含水量小于12.5%,蛋白含量在11%-12.5%,选粒在2.5mm以上的春大麦。

46.2)浸泡:选好备用的大麦,带包装浸泡,再放入用塑料围成的水池内浸泡。在经历两小时后,翻转;四小时后,放水沥干,空浸八小时;然后放水浸泡;两小时后,翻转;四小时后,放水、沥干、空浸;十二小时后,再放水浸泡;一小时后,翻转;两小时后,放水、沥干、空浸至有95%以上露点。

47.3)发芽:把露点在95%以上麦子平摊在筛板上,筛板能沥水且能通风,根据温度和需要来掌握其厚度,注意观察温度,在麦粒脱水后,第一次加水搅拌,力求加透、搅匀,可通少量干风,至下次脱水后再加水,一般加水三次,期间每八小时翻拌一次,每两小时通风一次,第一天温度15℃,第2

‑

4天温度为17℃,第5

‑

7天温度为16℃,至叶芽长度大于1(即叶芽长度大于麦粒长度)的数量在95%以上,且长出的麦粒长约1cm的数量在90%以上,则确定为发芽结束。

48.4)干燥:运输至干燥箱或遮阳地干燥,阳光不能直射,否则产生断芽(杜绝踩碎麦粒,造成霉粒)。摊至适当厚度,蒸汽干燥或阴干,其间定时翻动,以免霉变,至水分到13%以下方可停止干燥。

49.5)筛选;人工筛选出不发芽或露头小于1cm的麦粒,留下叶芽长出芽粒1cm的麦芽,数量在95%以上便可作为成品。

50.6)包装;用编织袋(不能有内衬)或专用包装,进行称量包装,水分一定要在13%以下才可进行包装。

51.7)成品;本成品不能储存时间过长(不能超过两个月),包装后尽早投入使用,并在包装物上标明“不能久存”及储存期,注意码高高度(过高则不易通风散热)。

52.8)储存;储存在阴凉、干燥、通风的环境,并注意防潮、防虫、防霉、防鼠。

53.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本技术旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由权利要求指出。

54.应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1