内窥镜及检测仪器的制作方法

1.本发明涉及医疗器械,更具体地,涉及一种内窥镜及检测仪器。

背景技术:

2.内窥镜是对咽鼓管、耳道或是人体内部其他结构进行检查或手术评估的一种仪器。内窥镜可以观察到手术显微镜不易观察到的部位,能够清楚地检查病灶处的具体情况。优势在于无创伤、图像分辨率高、照明功能较强、诊断率高,可使临床医师掌握具体的人体内部分器官的病变,为患者提供及时的治疗方案。

3.现有技术中的内窥镜通常需要医生手持的方式对咽鼓管或是耳道进行检查,但是对于工作经验较少的医生来说,内窥镜的立体感缺失或是医生紧张造成的操作失误,均可能会导致在检查过程中导致对病人造成损伤,由于人体内部的结构较为脆弱,如果用户手持内窥镜对病人进行检查时造成了损伤,该损伤所造成的后果将十分严重。

技术实现要素:

4.本发明的目的是提供一种内窥镜的新技术方案。

5.第一方面,本技术实施例提供了一种内窥镜,包括:

6.本体,所述本体为中空结构,并且具有内腔;

7.磁流体外膜,所述磁流体外膜包覆于所述本体的外周侧;

8.成像管道,所述成像管道沿所述本体的轴向方向固定于所述内腔中,所述成像管道被配置为具有照明以及拍摄功能;

9.微型线圈,多个所述微型线圈对应所述磁流体外膜间隔设置于所述成像管道上,每个所述微型线圈均能够单独通电;

10.多个所述微型线圈依次通电时,所述磁流体外膜上对应通电的所述微型线圈的区域依次蠕动。

11.可选地,所述成像管道包括导视光纤和照明光纤,所述本体具有头端和尾端,所述导视光纤和所述照明光纤由所述尾端延伸至所述头端,所述导视光纤的拍摄方向以及所述照明光纤的照明方向均朝向所述头端。

12.可选地,沿所述成像管道的延伸方向,所述成像管道上相对的两侧面均间隔设置有多个微型线圈。

13.可选地,所述磁流体外膜包括蠕动外膜和磁流体层,所述蠕动外膜固定于所述本体外周侧,所述磁流体层填充于所述蠕动外膜和所述本体之间。

14.可选地,所述头端和所述尾端均呈椭球形,所述磁流体外膜避让于所述头端和所述尾端设置。

15.可选地,所述本体沿轴向的截面呈椭圆形,所述本体沿径向的截面呈圆形。

16.第二方面,本技术实施例提供了一种检测仪器,包括控制器、显示器和上述任一所述的内窥镜,所述控制器被配置为控制所述微型线圈和所述成像管道的开启与关闭。

17.可选地,所述控制器包括控制盒和处理模块,所述处理模块设置于所述控制盒内,所述成像管道沿所述本体的长度方向贯穿所述内腔,所述处理模块与所述成像管道的尾端电连接。

18.可选地,所述控制盒上设置有接口,所述接口和所述处理模块电连接,所述显示器和所述接口电连接。

19.可选地,所述控制盒内还设置有蓝牙模块,所述蓝牙模块和所述处理模块信号连接。

20.本发明的发明人发现,在现有技术中,对于工作经验较少的医生来说,使用内窥镜对病人进行检查时,由于内窥镜的立体感缺失或是医生紧张造成的操作失误,均可能会导致在检查过程中导致对病人的耳内造成二次损伤。因此,本发明所要实现的技术任务或者所要解决的技术问题是本领域技术人员从未想到的或者没有预期到的,故本发明是一种新的技术方案。

21.在对人体内如咽鼓管或耳道内的病灶检查时使用本发明中的内窥镜,通过控制不同位置的发光阵列依次发光,使光敏外膜在本体外产生形变蠕动,从而带动本体在病人体内产生位移,并通过成像管道记录病灶处的情况,有效的避免了由于人员操作失误带来的二次伤害,保护病人的安全。

22.通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。

附图说明

23.被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。

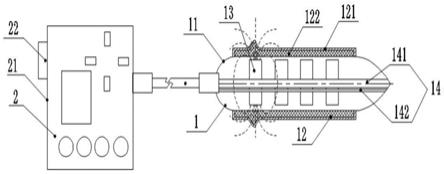

24.图1是本技术实施例中检测仪器的结构示意图。

25.附图标记

26.1、内窥镜;11、本体;12、磁流体外膜;121、蠕动外膜;122、磁流体层;13、微型线圈;14、成像管道;141、导视光纤;142、照明光纤;2、控制器;21、控制盒;22、接口。

具体实施方式

27.现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。

28.以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。

29.对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。

30.在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。

31.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

32.如图1所示,第一方面,本技术实施例提供了一种内窥镜,包括:

33.本体11,所述本体11为中空结构,并且具有内腔;本体11作为内窥镜1的主体结构,能够伸入耳内的咽鼓管、外耳道、鼓膜和中耳等位置。

34.磁流体外膜12,所述磁流体外膜12包覆于所述本体11的外周侧;磁流体外膜12在通电线圈产生的磁场中会产生形变,通过使磁流体外膜12不同位置处于磁场中,可以使磁流体外膜12产生蠕动效果,进而带动本体11产生位移。以内窥镜1应用于耳内的检查为例,由于磁流体外膜12为柔性材料,所以磁流体外膜12在耳内蠕动时,也能够保护耳内不会受到损伤。且由于通过控制磁场位置从而控制磁流体外膜12形变,进而实现磁流体外膜12的蠕动带动本体11在耳内的移动,避免了传统内窥镜1需要医生用手操作时,由于操作失误对耳道或者鼓膜造成的损伤,进一步保护了病人在使用内窥镜1时的安全。

35.微型线圈13,多个所述微型线圈13对应所述磁流体外膜12间隔设置于所述成像管道14上,每个所述微型线圈13均能够单独通电;微型线圈13设置于内腔中,每个线圈均可以根据需求单独通电,利用通电后微型线圈13产生的磁场与磁流体外膜12相作用,使磁流体外膜12产生形变。例如沿本体11的轴线方向依次对多个微型线圈13进行通电,使磁流体外膜12能够朝向指定方向蠕动,从而带动本体11达到指定的位置。

36.成像管道14,所述成像管道14沿所述本体11的轴向方向固定于所述内腔中,所述成像管道14被配置为具有照明以及拍摄功能;在使用本技术的内窥镜1时,由于耳内的环境较为幽暗且狭窄,所以需要成像管道14对耳内进行照明,才能够进行拍摄记录。成像管道14对耳内进行照明后,拍摄记录耳内的情况,拍摄的图像传输至显示器上,医生可以通过显示器上现实的图像,对病人的病症进行诊断或治疗。医生无需手动操作内窥镜1,即可获取病人耳内的图像,减小了因为医生的操作失误,对耳内造成二次伤害的情况。

37.多个所述微型线圈13依次通电时,所述磁流体外膜12上对应通电的所述微型线圈13的区域依次蠕动。具体的,在治疗过程中,医生只需将本技术中的内窥镜1放入患者耳内,启动成像管道14,此时显示器上能够显示出此时耳内的图像。通过控制器2控制内窥镜1在耳内移动的方向,例如需要内窥镜1在前进,通过操控控制器2使多个微型线圈13沿第一方向依次亮起,相应的磁流体外膜12也会沿第一方向蠕动,从而带动本体11以及成像管道14在耳内前进。如果需要内窥镜1在耳内后退,通过操控控制器2使多个微型线圈13沿第二方向依次亮起,相应的磁流体外膜12也会沿第二方向蠕动,从而带动本体11以及成像管道14在耳内后退。

38.具体的,咽鼓管作为独立的一个器官,是沟通鼻腔、咽腔和中耳腔的解剖通道,它具有两个开口,一个开口通向中耳鼓室,另外一个开口开放于鼻咽部。咽鼓管在人体当中,起着重要的作用,如平衡中耳腔与外界气压,引流中耳腔的分泌物或积液,防止逆行感染,阻断声音或沉默等。咽鼓管按照解剖位置,可以分为两个部分,一部分是骨部,靠近中耳,管腔周围是骨性结构,这部分管腔是不可扩张;另外一部分是软骨部,此部分靠近鼻咽部,管腔周围为软骨和脂肪等软组织结构,这部分咽鼓管管腔呈现皱褶状,其管腔内具有一定可扩张性。咽鼓管的管腔表面被覆的黏膜和呼吸道系统一样,也是纤毛黏膜系统,咽鼓管通常状态下咽鼓管管腔是呈现关闭的状态,但由于咽鼓管位于颅底,被众多骨性结构、大血管及肌肉结构所围绕,结构较深,正是因为上述解剖结构所致,咽鼓管部位很难以常规手段进行直视下检查或者取样。

39.正常情况下,咽鼓管处于闭合状态,病理上可被阻塞或异常打开。儿童咽鼓管较短,较宽,水平较多,容易逆行感染导致中耳炎,咽鼓管管腔纤毛黏膜覆盖于咽鼓管管腔皱褶内,它有别于其他呼吸系统纤毛黏膜的独特之处。它的管腔腔隙狭窄,生理状态下主要是呈现关闭状态,传统上对咽鼓管功能的检查主要关注管腔内是否通畅,但现有技术中缺乏检查设备来实现对咽鼓管的检查和病理研究。

40.本技术实施例中的内窥镜1则可以很好的对咽鼓管进行检查,内窥镜1能够通过口腔或是鼻腔进入人体内,对微型线圈13通电使磁流体外膜12形变蠕动,可以使内窥镜1在口腔或是鼻腔内移动,直至内窥镜到达咽鼓管处,通过成像管道14对咽鼓管作出较为全面的观察,便于医生对咽鼓管的情况作出判断,进而进行后续的治疗。

41.可选地,所述成像管道14包括导视光纤141和照明光纤142,所述本体11具有头端和尾端,所述导视光纤141和所述照明光纤142由所述尾端延伸至所述头端,所述导视光纤141的拍摄方向以及所述照明光纤142的照明方向均朝向所述头端。在使用内窥镜1对病人进行检查或治疗过程时,先将本体11的头端放入耳道内,并依次将内窥镜1放入耳道内,直至本体11的尾端进入耳道内。医生可以选择在将内窥镜1放入耳道内之前,提前开启照明光纤142和导视光纤141,通过照明光纤142将耳道内照亮,并通过导视光纤141拍摄并传输耳道内的景象。

42.如病人耳内的患病处在外耳道外侧,无需将内窥镜1全部放入耳道内即可实现检查,此时医生可以选择单独开启照明光纤142以提高外耳道的可见度,医生通过肉眼观察患病处即可。

43.如病人耳内的患病处在鼓膜或是中耳等耳内较深的位置,医生在进行治疗时,启动导视光纤141和照明光纤142后将头端放入外耳道中,并推动尾端使尾端完全没入耳道内。此时,医生通过控制多个微型线圈13的通电顺序,使磁流体外膜12在外耳道内蠕动,并带动本体11、导视光纤141和照明光纤142在外耳道内移动。直至内窥镜1达到病灶处,医生通过停止对微型线圈13的通电,使磁流体外膜12停止形变,进一步使内窥镜1停止前进。医生此时可以清楚的观察到耳内的病灶情况,便于医生对病人的病情作出准确的诊断,便于后续治疗。同时,即使医生的治疗经验不足,由于医生无需手持内窥镜1,所以也不会出现由于医生过于紧张或是手抖等情况造成的内窥镜1对耳内结构造成损伤的情况。当医生完成检查后,只需再次控制微型线圈13依次通电,此时多个微型线圈13的通电顺序与之前内窥镜1进入耳内时的通电顺序相反,磁流体外膜12的蠕动方向也与之前进入耳内的蠕动方向相反。此时磁流体外膜12带动内窥镜1逐渐移动出外耳道,医生将内窥镜1直接取出即可。在检查过程中,医生只需将内窥镜1放入外耳道或由外耳道取出即可,当内窥镜1伸入至鼓膜或中耳处时,医生无需手持内窥镜1,大大减小了由于医生操作失误对病人耳内造成的损伤。通过控制微型线圈13的依次通电实现磁流体外膜12在耳内的蠕动,从而带动本体11的前进,进一步保证了病人的安全,且当内窥镜1达到病灶处时,由于无需医生手持内窥镜1,导视光纤141能够更加稳定的对病灶进行拍摄,使医生可以更加清晰的看到病灶,并作出准确的分析,提高诊断效率以及诊断的准确性。

44.可选地,沿所述成像管道14的延伸方向,所述成像管道14相对的两侧面均间隔设置有多个微型线圈13。由于本体11的轴向的截面呈椭圆形,本体11沿径向的截面呈圆形,所以磁流体外膜12在耳道内容易发生翻滚,单侧设置微型线圈13所产生的磁场较弱,且不够

均匀,容易导致内窥镜1在耳道内移动时出现偏移,对病人的耳道造成损伤。所以通过以成像管道14为轴对称设置的上下两组微型线圈13,相对设置的两个微型线圈13同时通电,保证磁流体外膜12在蠕动过程中的稳定性,进而使内窥镜1能够在耳道内平稳移动。

45.可选地,所述磁流体外膜12包括蠕动外膜121和磁流体层122,所述蠕动外膜121固定于所述本体11外周侧,所述磁流体层122填充于所述蠕动外膜121和所述本体11之间。蠕动外膜121为柔性材料的包覆层结构,将磁流体层122填充在蠕动外膜121和本体11之间,磁流体层122在通电的微型线圈13产生的磁场的作用下,产生形变并推动蠕动外膜121产生形变。不同位置的微型线圈13依次通电,从而使蠕动外膜121沿本体11的轴向方向呈波浪状依次形变,蠕动外膜121通过与耳道之间的相互作用力,使内窥镜1在耳道内产生位置的变化。

46.可选地,所述头端和所述尾端均呈椭球形,所述磁流体外膜12避让于所述头端和所述尾端设置。由于人体耳内如鼓膜、中耳或是听小骨等结构均较为脆弱,且遍布较为细小脆弱的血管,若内窥镜1的端部呈矩形或三角形等具有棱角的结构,很容易划伤耳内结构,造成出血甚至是鼓膜破损等较为危险的情况。如耳道被划破造成出血,不但会对病人造成二次伤害,同时由于出血也会大大影响内窥镜1的观察效果。而当诊断结束后,内窥镜1从耳道内退出时,本体11的尾端则会最先穿出耳道,为了避免尾端对耳道的内壁造成损伤,所以将尾端也设置为椭球型。将内窥镜1的头端和尾端均设置为椭球型,能够大大避免头端对耳道内壁的伤害,进一步保护病人。

47.其中,本体11包括头端、中段和尾端,头端作为导视光纤141的拍摄位置以及照明光纤142的照明位置,若包覆有磁流体外膜12,会影响拍摄和照明效果。而尾端则会设置导线用以为卫星点券、导视光纤141和照明光纤142供电以及信号传输,同时头端和尾端椭球型的结构即使设置了磁流体外膜12,在磁流体外膜12受到通电的微型线圈13的作用下产生变形后,也无法对内窥镜1的位移提供辅助的效果。

48.可选地,所述本体11沿轴向的截面呈椭圆形,所述本体11沿径向的截面呈圆形。当本体11在磁流体外膜12的带动下,在耳内位移时,磁流体外膜12会与耳道的内壁进行而基础,虽然磁流体外膜12具有柔性,但是为了进一步保护耳道的内壁,所以将本体11沿周向的截面设置为椭圆形,本体11沿径向的截面设置为圆形,使包覆在外的磁流体外膜12能够呈圆柱形,避免磁流体外膜12对耳道造成损伤。

49.第二方面,本技术实施例提供了一种检测仪器,包括控制器2、显示器和上述任一所述的内窥镜1,所述控制器2被配置为控制所述微型线圈13和所述成像管道14的开启与关闭。控制器2控制不同位置的微型线圈13依次通电,磁流体外膜12处于磁场内便会产生形变,通过控制不同位置的微型线圈13依次通电,从而实现磁流体外膜12产生蠕动的效果,进而带动本体11在耳道内移动。控制器2控制导视光纤141和照明光纤142的启动,从而便于将耳道内部的情况拍摄清晰,通过外接的显示器,可以使医生能够清楚的观察到耳道内部的情况。

50.可选地,所述控制器2包括控制盒21和处理模块,所述处理模块设置于所述控制盒21内,所述成像管道14沿所述本体11的长度方向贯穿所述内腔,所述处理模块与所述成像管道14的尾端电连接。控制盒21上设置有控制按钮,控制按钮和处理模块电连接,通过不同的控制按钮可以启动不同的装置。例如在使用过程中,将内窥镜1放入耳道内前,可以通过控制盒21上对应的按钮启动导视光纤141和照明光纤142;将内窥镜1放入耳道后,可以通过

控制盒21上对应的按钮控制不同位置的微型线圈13依次通电,从而使磁流体外膜12产生蠕动效果,进而带动本体11向耳道深处移动。同时,导视光纤141拍摄的画面传输至处理模块,可以在控制盒21上外接显示器,从而实现在显示器上现实耳道内画面的效果,便于医生观察。

51.可选地,所述控制盒21上设置有接口22,所述接口22和所述处理模块电连接,所述显示器和所述接口22电连接。所述显示器和所述处理模块之间通过数据线实现连接,保证了导视光纤141拍摄图像传输的稳定性,能够让医生更加准确地观察病灶,并作出最准确的判断。

52.可选地,所述控制盒21内还设置有蓝牙模块,所述蓝牙模块和所述处理模块信号连接。为了便于使用,可以在显示器内设置有另一个蓝牙模块,利用两个蓝牙模块,无需数据线,即可将导视光纤141拍摄的画面在显示器上现实出来。如果该检测仪器在比较狭小的空间内使用,减少外界线束,可以有效的避免医护人员或是病患的触碰,能够避免线束绊倒人员造成的损伤。

53.具体的,在对咽鼓管进行检查时,通过开启控制盒21上对应的按钮启动导视光纤141和照明光纤142,医生将内窥镜1放入病人的鼻腔或是口腔。此时导视光纤141所拍摄的画面通过蓝牙模块传输至显示器上,医生通过观察显示器上的内容,可以清楚地观察到内窥镜1此时在人体内的位置。通过依次对多个微型线圈13通电使磁流体外膜12产生形变蠕动,进而使内窥镜1在口腔或是鼻腔内移动,直至内窥镜1到达咽鼓管的病灶处,此时关闭停止对微型线圈13的供电,使内窥镜1停止移动,照明光纤142照亮病灶处,提高导视光纤141的拍摄效果,医生通过显示器能够观察到咽鼓管的病灶处具体情况。当医生需要转换角度观察病灶时,对不同位置的微型线圈13供电,使磁流体外膜12蠕动从而调整内窥镜1的位置,直至导视光纤141能够拍摄到医生所需要观察的内容。通过本实施例的检测仪器,能够对咽鼓管作出全面且准确的观察,提高医生对咽鼓管病灶判断的准确性,提高治疗效率。

54.其中,控制器2的处理模块和导视光纤141以及照明光线142之间均通过导线连接,在需要将内窥镜1从人体内取出时,当内窥镜1到达了一个相对较为宽阔的位置时,可以通过拉拽导线将内窥镜1取出,加快了治疗进程。

55.虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1