一种符合人体工程力学的气血温通养生仪外壳的制作方法

1.本实用新型涉及气血温通养生仪外壳技术领域,具体涉及一种符合人体工程力学的气血温通养生仪外壳。

背景技术:

2.随着经济的不断发展,人们的生活节奏也越来越快,市面上各种各样的养生仪也越来越收到人们的喜爱,如:足部按摩椅、身体按摩仪等。然而,现有技术中的足部按摩仪均是通过按摩球对脚部进行按摩,并没有精准的按摩脚部穴位,而且当按摩时间较长,按摩人身体保持一个姿势较长时间,会觉得不舒服,很多时候喜欢变换位置,这样就会使得脚部与脚部按摩装置脱离,达不到按摩的效果。

技术实现要素:

3.鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种符合人体工程力学的气血温通养生仪外壳。

4.根据本技术实施例提供的技术方案,一种符合人体工程力学的气血温通养生仪外壳,包括装置主体放置外壳、竖直柱、压缩弹簧、脚面限位柱和脚跟限位柱,

5.所述装置主体放置外壳为水平放置的长方体形状,所述竖直柱通过所述压缩弹簧固定在所述装置主体放置外壳的上端面上,所述脚面限位柱和所述脚跟限位柱均固定在所述装置主体放置外壳的上端面上,所述脚面限位柱位于所述装置主体放置外壳的后端部位,所述脚跟限位柱位于所述装置主体放置外壳的前端部位,

6.所述竖直柱为竖直放置的圆柱体形状,所述压缩弹簧为上窄下宽的锥形,所述压缩弹簧的下端面固定在所述装置主体放置外壳的上端面,所述压缩弹簧的上端面固定在所述竖直柱的下端面上,所述竖直柱和所述压缩弹簧的数量均为若干个,若干个所述竖直柱和若干个所述压缩弹簧均匀分布在所述装置主体放置外壳的上端面上,

7.所述脚面限位柱的数量为两个,两个所述脚面限位柱分别位于所述装置主体放置外壳上端面的左端部位和右端部位,所述脚面限位柱包括脚面左限位柱和脚面右限位柱,所述脚面左限位柱和所述脚面右限位柱以所述脚面左限位柱与所述脚面右限位柱之间的中心线对称,

8.所述脚面左限位柱包括长方体柱和弧形凸起,所述长方体柱为竖直放置的长方体形状,所述弧形凸起位于所述长方体柱的右侧端面上,所述弧形凸起的上端面与所述长方体柱的上端面位于同一水平面上,

9.所述脚跟限位柱的数量为两个,两个所述脚跟限位柱分别位于所述装置主体放置外壳的左端部位和右端部位,所述脚跟限位柱包括脚跟左限位柱和脚跟右限位柱,所述脚跟左限位柱和所述脚跟右限位柱以所述脚跟左限位柱与所述脚跟右限位柱之间的中心线对称,

10.所述脚跟左限位柱与所述脚面左限位柱的结构相同,所述脚跟右限位柱与所述脚

面右限位柱的结构相同,

11.所述脚跟限位柱的上端面位于所述脚面限位柱上端面的上方。

12.本实用新型中,所述脚面左限位柱与所述脚面右限位柱之间的距离大于所述脚跟左限位柱与所述脚跟右限位柱之间的距离。

13.本实用新型中,所述脚面限位柱和所述脚跟限位柱均为软质塑胶材质。

14.本实用新型中,所述竖直柱为不锈钢材质。

15.本实用新型中,所述装置主体放置外壳内设有长方体内腔。

16.本实用新型中,所述竖直柱的上端面位于所述脚面限位柱上端面的下方。

17.综上所述,本技术的有益效果:本技术装置在脚部按摩装置外壳的上端面设有按摩弹簧、按摩柱和脚部限位柱,使得人体脚部更够更全面的接触按摩柱,更符合人体力学。

附图说明

18.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

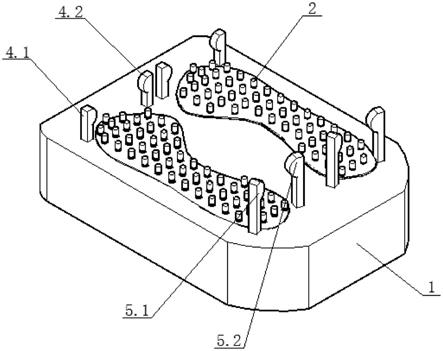

19.图1为本实用新型整体装置的立体结构示意图;

20.图2为本实用新型整体装置的局部放大结构示意图;

21.图3为本实用新型脚面限位柱的立体结构示意图;

22.图4为本实用新型脚面左限位柱的立体结构示意图;

23.图5为本实用新型脚跟限位柱的立体结构示意图。

24.图中标号:装置主体放置外壳

‑

1;竖直柱

‑

2;压缩弹簧

‑

3;脚面限位柱

‑

4;脚面左限位柱

‑

4.1;长方体柱

‑

4.1.1;弧形凸起

‑

4.1.2;脚面右限位柱

‑

4.2;脚跟限位柱

‑

5;脚跟左限位柱

‑

5.1;脚跟右限位柱

‑

5.2。

具体实施方式

25.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。

26.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

27.如图1和图2所示,一种符合人体工程力学的气血温通养生仪外壳,包括装置主体放置外壳1、竖直柱2、压缩弹簧3、脚面限位柱4和脚跟限位柱5,所述装置主体放置外壳1为水平放置的长方体形状,所述竖直柱 2通过所述压缩弹簧3固定在所述装置主体放置外壳1的上端面上,所述脚面限位柱4和所述脚跟限位柱5均固定在所述装置主体放置外壳1的上端面上,所述脚面限位柱4位于所述装置主体放置外壳1的后端部位,所述脚跟限位柱5位于所述装置主体放置外壳1的前端部位,所述竖直柱2为竖直放置的圆柱体形状,所述压缩弹簧3为上窄下宽的锥形,所述压缩弹簧 3的下端面固定在所述装置主体放置外壳1的上端面,所述压缩弹簧3的上端面固定在所述竖直柱2的下端面上,所述竖直柱2和所述压缩弹簧3的数量均为若干个,若干个所述竖直柱2和若干个所述压缩弹簧3均匀分布在所述装置主体放置外壳1的上端面上,所述脚跟左限位柱5.1与所述脚面左限位柱4.1的结构相同,所述

脚跟右限位柱5.2与所述脚面右限位柱4.2 的结构相同,所述脚跟限位柱5的上端面位于所述脚面限位柱4上端面的上方。所述脚面左限位柱4.1与所述脚面右限位柱4.2之间的距离大于所述脚跟左限位柱5.1与所述脚跟右限位柱5.2之间的距离。所述脚面限位柱4和所述脚跟限位柱5均为软质塑胶材质。所述竖直柱2为不锈钢材质。所述装置主体放置外壳1内设有长方体内腔。所述竖直柱2的上端面位于所述脚面限位柱4上端面的下方。

28.如图3所示,所述脚面限位柱4的数量为两个,两个所述脚面限位柱4 分别位于所述装置主体放置外壳1上端面的左端部位和右端部位,所述脚面限位柱4包括脚面左限位柱4.1和脚面右限位柱4.2,所述脚面左限位柱 4.1和所述脚面右限位柱4.2以所述脚面左限位柱4.1与所述脚面右限位柱4.2之间的中心线对称。

29.如图4所示,所述脚面左限位柱4.1包括长方体柱4.1.1和弧形凸起 4.1.2,所述长方体柱4.1.1为竖直放置的长方体形状,所述弧形凸起 4.1.2位于所述长方体柱4.1.1的右侧端面上,所述弧形凸起4.1.2的上端面与所述长方体柱4.1.1的上端面位于同一水平面上。

30.如图5所示,所述脚跟限位柱5的数量为两个,两个所述脚跟限位柱5 分别位于所述装置主体放置外壳1的左端部位和右端部位,所述脚跟限位柱5包括脚跟左限位柱5.1和脚跟右限位柱5.2,所述脚跟左限位柱5.1和所述脚跟右限位柱5.2以所述脚跟左限位柱5.1与所述脚跟右限位柱5.2 之间的中心线对称。

31.实施例1:所述竖直柱2通过所述压缩弹簧3固定在所述装置主体放置外壳1的上端面,若干个所述竖直柱2和若干个所述压缩弹簧3围成脚部形状,相邻的所述压缩弹簧3之间的距离相同。所述脚面限位柱4位于所述装置主体放置外壳1上端面的后端部位,所述脚跟限位柱5位于所述装置主体放置外壳1上端面的前端部位。

32.实施例2:在所述装置主体放置外壳1的内腔内放置电动按摩装置,如超声波、按摩球等,然后启动电动按摩装置。这样在电动按摩装置工作时,所述竖直柱2将会精准的按压人体脚部,但是当脚部需要适当活动时,由于所述脚面限位柱4和所述脚跟限位柱5的限制,将会使得脚部脱离所述装置主体放置外壳1的上端面的可能性降低一些,达到按摩的效果。

33.且所述脚面限位柱4主要限定脚部的脚趾部位,所述脚跟限位柱5主要限定脚部的脚踝处,且由于所述脚面限位柱4和所述脚跟限位柱5均为软质塑胶,所以在使用时,不会对脚部形成挤压造成不适。

34.以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理等方案的说明。同时,本技术中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1