一种完全植入式血透导管及装置的制作方法

1.本实用新型涉及完全植入式血液透析导管及装置应用技术领域,具体涉及一种完全植入式血透导管及装置。

背景技术:

2.血液透析(hemodialysis),简称血透,通俗的说法也称之为人工肾、洗肾,是血液净化技术的一种。其利用半透膜原理,通过弥散、对流体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移出体外,达到净化血液的目的,并达到纠正水电解质及酸碱平衡的目的,现行方法是通过透析留置导管将血液引出及回输,具有流量大、操作相对方便优点。

3.现有技术存在以下问题和缺点:

4.1)导管堵管,因血液中成分复杂,夹杂大量蛋白物质,单纯的直开口导管或小圆点装开口,容易在使用环节被脂类,纤维蛋白,血细胞等物质覆盖,进而堵管,影响临床使用。会导致侧孔到导管头端这部分的压力被分流,从而使得附着在导管头端的纤维蛋白、血细胞及其他成分不易被冲走而沉积下来形成赘生物,堵塞导管头端;当导管头端被堵塞时,不能满足血液透析的要求,如果长期留置体内会形成纤维包裹,血栓堵塞,影响血管空间,引发一系列炎症反应及后续问题,临床难以继续透析;

5.2)皮下感染,目前透析导管一部分留置在血管内,一部分留置在皮下脂肪层,一部分留在体外,经常出现皮下隧道感染,化脓,血液外溢等并发症。导致非计划外拔管,给病人造成不小的经济负担和心里阴影。

技术实现要素:

6.为此,本实用新型提供一种完全植入式血透导管及装置,有效降低脂类物质的覆盖,同时薄壁大腔的设计又能很好的保障流速,病人异物感底,能有效降低血管内壁的刺激,静脉炎发生率大大下降,在通过完全埋置在皮下的皮下组织,大大降低导管的移动带来的皮下隧道感染,化脓,血液外溢等常见问题,以解决现有技术中存在的问题。

7.为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

8.一种完全植入式血透导管及装置,包括两组由外壳、连接柄、连接锁和硅胶隔膜组成的皮下机构,其中所述硅胶隔膜设置在外壳的一端,连接柄设置在连接锁内部,且连接柄与连接锁均与外壳另一端相连接,所述外壳内部设置有药液腔;

9.其中一组皮下机构一侧设置有第一血透导管,另一组皮下机构一侧设置有第二血透导管,所述第一血透导管和第二血透导管均通过相应的连接锁与相应的连接柄相连接;

10.所述第一血透导管与第二血透导管中部之间通过粘合剂相连接,且第一血透导管的长度小于第二血透导管的长度,且第一血透导管与第二血透导管尾端呈分叉状;

11.所述第一血透导管与第二血透导管端部均设置有侧孔。

12.进一步地,其中一组所述皮下机构外侧设置有第一无伤损针,另一组皮下机构外侧设置有第二无伤损针,所述第一无伤损针和第二无伤损针针头端均贯穿相应的硅胶隔膜

并延伸至药液腔内。

13.进一步地,其中一组所述皮下机构外侧设置有第一无伤损针,另一组皮下机构外侧设置有第二无伤损针,所述第一无伤损针和第二无伤损针针头端均贯穿相应的硅胶隔膜并延伸至药液腔内。

14.进一步地,所述第一血透导管与第二血透导管上的侧孔均设置在导管尾端10公分范围处,并且呈螺旋状排列,360度覆盖,且侧孔处于导管外侧的直径大于侧孔处于导管内壁的直径,且横截面形状设置为梯形。

15.进一步地,所述第一血透导管与第二血透导管上设置有卡夫。

16.进一步地,所述第一血透导管与第二血透导管均采用聚氨酯材质制成,直径9

‑

14f。

17.本实用新型具有如下优点:

18.1、在使用时,由于第一血透导管与第二血透导管均采用聚氨酯材质,直径9

‑

14f,能有效降低脂类物质的覆盖,同时薄壁大腔的设计又能很好的保障流速,病人异物感底,能有效降低血管内壁的刺激,静脉炎发生率大大下降。

19.2、通过设置有皮下降机构,该部件由外壳,穿刺隔膜,连接柄等部件组成,完全埋置在皮下,大大降低导管的移动带来的皮下隧道感染,化脓,血液外溢等常见问题。

20.3、导管尾端有阶梯状和分叉状两种设计,并在尾端侧壁有非对称的侧孔设计,能明显提高导管的顺畅性,使得导管不易贴壁、堵管风险降低,长期留置病人体内可明显改善流量不足及蛋白鞘生成等;

21.4、导管上设计有卡夫,可实现和皮下组织粘合,增加导管的稳固性,并于长期携带,减少因导管在皮下的微小移动带来的出血及感染,脂肪液化等问题;

22.5、整体维护费用降低,且病人舒适性提高。

附图说明

23.为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。

24.本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

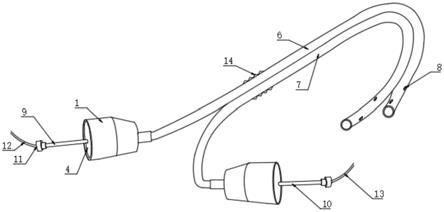

25.图1为本实用新型的导管尾端分叉时结构示意图;

26.图2为本实用新型的导管尾端闭合呈阶梯状时结构示意图;

27.图3为本实用新型中皮下机构的结构剖视图;

28.图中:1、外壳;2、连接柄;3、连接锁;4、硅胶隔膜;5、药液腔;6、第一血透导管;7、第二血透导管;8、侧孔;9、第一无伤损针;10、第二无伤损针;11、针头连接件;12、透析液进入管路;13、透析液输出管路;14、卡夫。

具体实施方式

29.以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

30.参照说明书附图1

‑

3,一种完全植入式血透导管及装置,包括两组由外壳1、连接柄2、连接锁3和硅胶隔膜4组成的皮下机构,其中所述硅胶隔膜4设置在外壳1的一端,连接柄2设置在连接锁3内部,且连接柄2与连接锁3均与外壳1另一端相连接,所述外壳1内部设置有药液腔5。

31.其中一组皮下机构一侧设置有第一血透导管6,另一组皮下机构一侧设置有第二血透导管7,所述第一血透导管6和第二血透导管7均通过相应的连接锁3与相应的连接柄2相连接。

32.所述第一血透导管6与第二血透导管7中部之间通过粘合剂相连接,且第一血透导管6的长度小于第二血透导管7的长度,且第一血透导管6与第二血透导管7尾端呈分叉状。

33.所述第一血透导管6与第二血透导管7端部均设置有侧孔8。

34.参照说明书附图1,其中一组所述皮下机构外侧设置有第一无伤损针9,另一组皮下机构外侧设置有第二无伤损针10,所述第一无伤损针9和第二无伤损针10针头端均贯穿相应的硅胶隔膜4并延伸至药液腔5内。

35.参照说明书附图1,所述第一无伤损针9和第二无伤损针10一端均设置有针头连接件11,其中所述第一无伤损针9通过针头连接件11连接有透析液进入管路12,所述第二无伤损针10通过针头连接件11连接有透析液输出管路13。

36.参照说明书附图1,所述第一血透导管6与第二血透导管7上的侧孔8均设置在导管尾端10公分范围处,并且呈螺旋状排列,360度覆盖,且侧孔8处于导管外侧的直径大于侧孔8处于导管内壁的直径,且横截面形状设置为梯形。

37.参照说明书附图1,所述第一血透导管6与第二血透导管7上设置有卡夫14。

38.参照说明书附图1,所述第一血透导管6与第二血透导管7均采用聚氨酯材质制成,直径9

‑

14f。

39.本实用新型的使用过程如下:

40.本实用新型设计的一种完全植入式血透导管及装置,在使用时,当第一血透导管6和第二血透导管7埋置于腹腔及皮下后,再将由药物腔,外壳1,连接柄2,连接锁3和硅胶隔膜4组成的皮下装置连接埋于皮下,每次透析时,只需要将第一无伤损针9和第二无伤损针10穿过分别穿过相应的硅胶隔膜4进入到两组药液腔5内,其中,在输入腹透液等时,腹透液通过透析液进入管路12进入到第一无伤损针9内,再进入到药液腔5内,最终通过第一血透导管6输送至患者体内,而第一血透导管6上侧孔8的存在可以降低腹透液从导管头端输出时的压力,且特殊的孔型可使得腹透液可顺着侧孔8的斜边流入腹腔内,能减少对腹壁或是腹内脏器表面的刺激,减少对腹腔壁及脏器表面的压迫,从而降低肠瘘的风险,而当回抽时,通过透析液输出管路13对其进行抽吸。

41.虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但

在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

42.本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1