通用的骨植入物改性新策略用于伴糖尿病骨缺损的干预

1.本发明涉及针对糖尿病伴感染性骨缺损修补手术;对骨科植入物进行表面改性的应用领域。

背景技术:

2.(1)骨科植入物作为替代自体移植物的生物医学材料在临床上的应用越来越广泛,但是其生物惰性、应力屏蔽效应等不足限制了其在临床上的使用。通过表面改性技术对相关材料进行功能化改造有利于促进在体内与周围骨组织的整合。尽管已经开发出越来越多的技术手段对植入物进行改造,但是有着诸多限制,如:价格高昂、操作繁琐、对植入物材料有特殊要求等。并且,面临越来越多伴有糖尿病的患者,如何改造植入物促进糖尿病患者骨缺损的愈合具有广泛的应用前景。

3.(2)聚乙烯亚胺是经典的植入物改性物质,通过简单的浸泡法可以赋予植入物表面生物安全的正电荷改性。

4.(3)单宁酸作为多酚类物质中单宁类的一员,具有良好的抗氧化性能、金属螯合能力以及诸多化学键,并且在中性ph条件下呈负电荷,作为植入物表面改性物质可以完美的负载在金属材料和正电荷改性材料表面。

5.(4)庆大霉素(gs)是一种氨基糖苷类药物。其作用机制是作用于细菌体内的核糖体,抑制细菌蛋白质合成,并破坏细菌细胞膜的完整性。并且在中性条件下呈正电荷,与单宁酸可以通过静电作用进行连接。

6.(5)pluronic f127是生物安全的表面活性物质,作为两亲性嵌合物,可以与单宁酸进行氢键作用方式自组装,并能够改善植入物表面亲疏水性结构和药物释放。

技术实现要素:

7.本发明的目的是利用简单的层层自组装方式,在骨植入物表面进行功能化改造。在起到抗细菌感染的同时能够抵抗糖尿病患者体内特殊微环境的损伤,促进局部血管生成,有利于骨植入物与周围组织的骨整合。

8.本发明的目的是这样实现的,一种骨植入物表面改性对抗菌、成血管生成性能评价以促进骨整合的方法,其特征在于,包括以下步骤:以聚醚醚酮(peek)植入材料作为代表性研究对象,构建表面涂层结构进行性能评价;磺化聚醚醚酮后再通过聚乙烯亚胺(pei)对磺化聚醚醚酮的多孔表面进行改性处理;再分别用单宁酸(ta)溶液和用庆大霉素(gs)与pluronic f127的混合溶液交替浸泡10分钟完成一次组装;按此组装方式进行一定次数的循环组装;即得到具抗菌和促血管生成性能的改性骨植入物。

9.所选取的聚醚醚酮均为医用级别,并且制备成份单宁酸(ta)、硫酸庆大霉素(gs)以及pluronic f127属于分析纯级别。

10.所述的磺化聚醚醚酮在pei溶液中浸泡1小时进行表面改性处理;pei溶液以双蒸

水作为溶剂进行配置,浓度为0.2mg/ml。

11.所述的单宁酸溶液浓度为1mg/ml,庆大霉素和pluronic f127的混合溶液中,庆大霉素浓度为0.5mg/ml,pluronic f127浓度为1mg/ml;并且单宁酸溶液、庆大霉素和pluronic f127的混合溶液均以0.01mpbs作为溶剂进行配置。

12.当分别用单宁酸(ta)溶液和用庆大霉素(gs)与pluronic f127的混合溶液交替浸泡10分钟后;再使用0.01m的pbs浸泡1分钟以充分洗涤未粘连的物质、自然环境下风干,再进行后续操作。

13.所述的方法,其特征在于,循环组装固定单宁酸ta溶液和gs与pluronic f127的混合溶液的次数为3次。

14.所述的方法,其特征在于,将制备好的具抗菌和促血管生成性能的样品在体外以金黄色葡萄球菌作为研究对象进行连续抗菌实验;在模拟糖尿病体内氧化应激的微环境条件下与人脐静脉内皮细胞(huvec)共培养,通过elisa检测试剂盒分析vegf-a表达验证其促进血管生成作用。

15.所述的方法,其特征在于,在链脲佐菌素(stz)诱导糖尿病大鼠后,建立皮下植入模型,将不同改性植入物样品植入物大鼠背部皮下组织;体内验证改性骨植入物在糖尿病大鼠体内的促血管生成能力。

16.所述的方法,其特征在于,在链脲佐菌素(stz)诱导大鼠糖尿病后,建立骨缺损伴骨感染动物模型,将改性的骨植入物用于骨缺损伴骨感染部位,验证其抗细菌感染、促进骨整合性能。

17.本发明上述的方法得到可在植入物表面上制备具有抗菌和促血管生成性能的涂层结构。

18.具体地说,为了实现上述目的,本发明研究了层层自组装在骨植入物表面修饰ta, gs和pf127形成ta-gs/pf127涂层,进行抗菌、促血管化和骨整合研究,其特征在于,包括以下步骤:以医用级聚醚醚酮作为骨植入物代表性研究对象,进一步通过浓硫酸磺化形成三维孔径结构表面。在通过丙酮、无水乙醇和去离子水清洗过后,将无菌样品在ta溶液和gs-pluronic f127混合溶液中循环浸泡10分钟,得到具有抗菌和促血管生成双功能植入物。本发明为了优化植入物在体内外的生物相容性、抗菌时效以及促血管生成性能,改变表面涂层层数。

19.所配置的聚乙烯亚胺溶液浓度为1mg/ml,并以ph=7.5的0.01m pbs作为溶剂,制备1mg/ml的单宁酸溶液和庆大霉素-pluronic f127混合溶液,其中庆大霉素浓度为0.5mg/ml、pluronic f127浓度为1mg/ml。在上述反应体系中,单宁酸溶液需避光保存,并为现配溶液,层层自组装循环过程在无菌、室温条件下进行。

20.上述反应后生成具有抗菌和促血管生成能力的样品洗涤并室温干燥。

21.本发明将制备好的具有抗菌和促血管生成能力的样品针对金黄色葡萄球菌进行体外连续抗菌实验。

22.与人脐静脉内皮细胞共培养,在模拟糖尿病患者氧化应激微环境下,连续孵育3天,取细胞上清液用elisa试剂检测盒检测各样品上清液中分泌的vegf-a含量。

23.本发明建立糖尿病大鼠模型,并将具有抗菌及促血管生成性能的样品植入皮下组

织,体内验证其促血管生成能力。

24.本发明在糖尿病大鼠基础上建立感染性骨缺损动物模型,并将具有抗菌及促血管生成性能的样品植入骨缺损部位,体内验证其具有抗细菌感染及促血管生成能力。

25.本发明上述的方法制得的具有抗菌及促血管生成性能的骨植入物材料。

26.简而言之,本发明提供了通过简单的制备工艺,在骨植入物表面制备具抗菌及促血管生成性能表面涂层结构,其特征在于:能够在基底表面上进行多功能涂层制备。

27.其中,试剂容易获得,反应条件易操纵。

28.将骨植入物材料通过丙酮、无水乙醇以及去离子水超声清洗三遍后,灭菌处理以待后续使用。

29.为了对骨植入物表面进行正电荷改性,将骨植入物浸泡于聚乙烯亚胺溶液中1小时,后用pbs洗涤、风干。

30.为对骨植入物进行功能化改性,通过层层自组装将骨植入物在含不同成分得溶液中浸泡10分钟,期间使用pbs洗涤并风干,通过控制组装层数与成份制得不同分组的样品。

31.针对上述现有技术,本发明的目的在于克服骨植入物固有生物惰性表面的问题,提供一种操作简便,能有效改善骨植入物的生物惰性的方法。

32.为了实现上述目的,本发明还建立了在糖尿病基础上进行皮下植入及骨缺损伴骨感染的动物模型,其特征在于,皮下植入模型中,改性骨植入物具有较初始骨植入物更优良的促进血管生成性能,骨缺损伴骨感染的动物模型中改性与未改性样品在抗菌和促血管生成性能的显著差异。

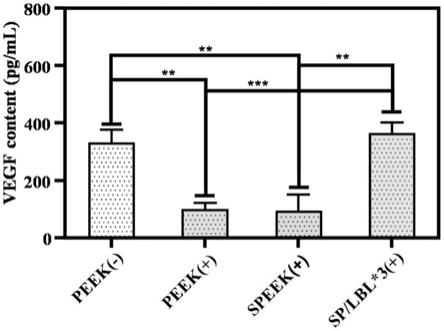

33.本发明的有益效果是,本发明利用不同溶液在不同ph条件下其自身所携带的电荷性,固定单宁酸和庆大霉素,并利用pluronic f127改善表面药物负载率和亲疏水性表面,使得骨植入物具有抗菌和促血管生成性能;本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

34.附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在附图中:图1是不同改性样品sem图。

35.图2是药物在样品表面的释放曲线图。

36.图3是不同样品的体外抗菌结果图。

37.图4不同植入物体外促进内皮细胞释放血管内皮因子图。

38.图5是在糖尿病大鼠模型基础上进行皮下植入实验观察促进血管生长图。

39.图6是糖尿病伴感染性骨缺损动物模型的x线图;大体标本;micro-ct图;he、甲苯胺蓝和masson染色图。

具体实施方式

40.(1)下面结合具体实施方式和附图对本发明进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。

41.(2)实施例(具有抗菌和促血管化骨植入物的制备)

本实施例的样品通过以下步骤制得:以单纯peek进行硫酸处理制得具有三维多孔的磺化聚醚醚酮(speek),具有三维多孔的磺化聚醚醚酮(speek)作为基底,在经过超声清洗和灭菌后进行下述的涂层制备。speek在0.2mg/ml的聚乙烯亚胺(pei)中浸泡一小时,获得表面正电荷改性的speek。经过0.01m pbs洗涤、风干后,依次浸泡在a液(1mg/ml的单宁酸溶液)和b液(0.5mg/ml的庆大霉素和1mg/ml的pluronic f127混合溶液)中,每次浸泡时间为十分钟。期间以0.01m pbs进行洗涤、风干。一般再按上述步骤三个循环次数后,制得sp/lbl*3的完整样品。

42.(3)对本实施例中制得的具有抗菌和促血管化的植入物,得到的测试分析结果如下:图1是单纯peek、speek以及sp/lbl*3的sem图;如图1所示,单纯聚醚醚酮在经过磺化后会形成大小均匀的孔隙,在层层自组装后表面可负载药物。

43.图2所示在样品负载的单宁酸和庆大霉素累计药物释放曲线。

44.图3是不同样品体外连续抗菌性能评价。观察到其最大抗菌时间可达到6天,并在7天仍保留部分抗菌性能。

45.图4所示,在经表面涂层改性后的植入物治疗后,内皮细胞释放的vegf与正常细胞之间无统计学差异。

46.图5是不同样品在糖尿病大鼠体内,不同植入物表面血管爬行图;如图5中的(a)所示,单纯的peek和speek表面只有少量的血管爬行,但sp/lbl*3组表面有大量血管生成,并且血管处于不同层面,血管之间形成分支相互关联。在图5中的(b)中发现peek周围有较多的中心粒细胞浸润。在图5中的(c)和(d)中发现sp/lbl*3组明显较peek和speek具有更高的成血管因子表达。这表明在糖尿病模型植入部位,sp/lbl*3能够促进周围血管生成。

47.图6是糖尿病大鼠伴感染性骨缺损动物模型的x线图;大体标本;micro-ct图;he、甲苯胺蓝和masson染色图。图6中(a)所示,peek(-)组(peek植入无感染组)与周围骨界限清楚,未见到明显的骨质破坏。peek(+)组(peek植入感染组)植入区域周围可见低密度阴影,提示植入物周围发生局部骨质破坏,植入物周围广泛的增生、硬化,骨膜新生骨显著,甚至形成骨包壳,大片骨坏死,说明感染没有得到控制,急性感染性骨髓炎转变成了慢性感染性骨髓炎。sp/lbl*3(+)组(sp/lbl*3植入感染组)植入区域周围未见到明显的感染灶,与周围骨界限清楚;如图6中(b)所示peek(+)组植入区域感染扩散到股骨远端,这与在影像学中的改变一致。而在peek(-)和sp/lbl*3(+)中则未见明显的骨质破坏;如图6中(c)中的a)从植入物的垂直轴观察植入物和周围骨组织之间的关系,这直观地反映了植入物和周围骨组织的情况。在peek(+)周围形成不连续的新骨,并伴有一些缺损。而peek(-)组和sp/lbl*3(+)组的植入物被完整的新骨(灰色箭头)包围,这也在植入物和周围骨之间形成了一个“桥”,称为小梁骨(白色箭头)。小梁骨的存在表明植入物可以与周围的骨组织结合;如图6中(c)中的b)显示植入体的局部股骨,使用μ-ct进行三维重建。白色箭头表示植入物上新骨的形成。在peek(+)只有极少量的新骨形成,表明存在无法控制的局部感染。在sp/lbl*3(+)组可以看到大量的新骨形成,表明局部感染能够被很好的控制;如图6中(c)中的c)所示从植入物的纵轴上可以观察到植入物与周围骨组织的关系,直观地反应了植入物与周围骨组织的情况。在peek(-)周围形成不连续的新骨并伴有一些缺损;如图6中(c)中的d)与peek(+)植入物相比,peek(-)与sp/lbl*3(+)组的bv/tv较peek(+)显著较高,具有统计学意义,而peek

(-)与sp/lbl*3(+)组之间则没有统计学差异。这表明在speek上负载ta和gs的涂层抑制了细菌感染,并内促进bv/tv的改善。此外,tb.n的定量分析证实sp/lbl*3(+)植入区有明显的新骨和小梁骨形成。而在tb.th和tb.sp上进一步验证发现sp/lbl*3能够有效的抑制细菌感染并促进植入物与周围骨组织的整合。图6中(d)是在糖尿病大鼠基础上进行骨感染伴骨缺损动物模型的标本he、甲苯胺蓝和masson染色图;通过骨组织病理切片he染色观察局部炎症、感染控制及新骨形成情况。在peek(-)组植入周围可见许多散在的中性粒细胞(黑色方框),表明植入物周围的无菌性炎症没有得到有效控制;peek(+)组周围可见许多散在的中性粒细胞(黑色方框),表明植入物周围的感染没有得到有效控制;在sp/lbl*3(+)组,植入物周围仅发现少量局部中性粒细胞,表明感染趋于局限性,局部骨感染得到控制。甲苯胺蓝染色(tb染色)观察新骨形成情况。在peek(-)组中,可以发现存在不完全的新骨形成(黑色箭头)。更重要的是peek(-)组中植入物和新骨之间出现明显的间隙(灰色箭头)。与peek(-)组相比,在peek(+)组甲苯胺蓝染色中未看到明显的新骨形成,植入物周围骨破坏严重。而在sp/lbl*3(+)组,新形成的骨能够覆盖住植入物,形成稳定的连接,说明植入物周围感染能够得到很好的控制,骨形成紧密的连接,具有较强的骨整合能力。进一步通过masson染色评价植入物与周围骨组织的整合效果,从图中可以发现peek(-)与周围骨组织主要通过肌纤维进行相连,是一种无效的骨整合方式。而sp/lbl*3(+)则可以发现有明显的新骨与周围骨组织进行整合,并且可观察到新骨长入植入物周围三维孔隙结构中。

48.(4)以上实施例仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例,都属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1