一种高倍程听力测试的方法与装置与流程

1.本发明涉及听阈测试技术领域,具体为一种高倍程听力测试的方法与装置。

背景技术:

2.纯音测听是一种非常普及的听力学测试方法,用于测试受试者的听敏感程度,反映受试者在安静环境下所能听到的各个频率的最小声音的听力级,可用于听力损伤程度和判断耳聋性质。随着生活质量提高和健康管理意识的改变,人们越来越关注自身的听力状况,定期的体检可以及时了解听力是否有变化或损伤,当出现耳闷、耳鸣、听不清等耳部不适时,他们会担心得病并前往医院就医,一旦发现听力损伤可通过早干预、早治疗得到较好的恢复。然而,其中会有一部分患者的检测结果显示为听力在正常范围内,医生可能无从下手,只能告知患者没有太大问题,事实上患者耳不适的症状依然没有改善,这样的情况很常见。

3.纯音听力检查对125、250、500、1000、2000、4000和8000hz进行阈值测定,按照世界卫生组织(who)的最新发布的听力损失分级标准,500、1000、2000、4000hz四个频点气导听阈的平均值在20db以内属于听力正常范围,所以即便患者感到耳部不适,只要纯音结果正常便确诊为听功能正常,这可能导致漏诊。

4.传统纯音听阈测听采用倍频程的测试方式,仅仅局限在有限的七个声刺激测试频率上,如果听力损伤的切迹出现在其他频率,可能被漏掉,因而很难探测到细微的耳蜗损伤和早期改变。听力正常的耳鸣患者是否存在隐藏的听力损伤是目前耳鸣研究非常关注的一个话题,传统纯音测试非倍频程频率是否也存在这样的损伤“切迹”尚需要进一部的研究。有医生尝试对传统听力图正常的耳鸣患者在原有倍频程频率检测的基础上增加声刺激频率,采用1/24倍频程的精细化声刺激方式,并依据测试的结果进行耳鸣匹配和残余抑制试验,分析和比较精细化检测和传统的听力学测试之间的差异,探讨耳鸣精细化检测能否探测到细微的耳蜗损伤和早期变化,为耳鸣患者的听觉评估和干预提供更精确的信息和依据。因此,高倍程听力阈值测试在听力疾病的诊疗中越来越重要。然而,完成通常传统的七个声刺激测试频率的倍频程测试方式一般需要5-10分钟时间,如果提高到1/24倍频程的精细化声刺激方式,在200hz到12000hz范围内将要测试一百多个测试频率,如果仍旧按照传统听力阈值测试方法,由听力师手动地根据频率和强度设置分别呈现的测试刺激,测试需要花费很长时间,很可能要超过一个小时,这对于受试者几乎是一个无法完成的任务。当前进行高倍程听阈测试的方式通常是需要测听技师根据患者的倍频程听阈测试结果,对怀疑存在听阈切迹的频率区域选取部分频段采用高倍程听阈测试以缩短测试时间,但这样无法对全频段范围进行高倍程听阈测试,还是存在漏诊、误诊的情况。因此,需要对上述问题进行改善。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种高倍程听力测试的方法与装置,以解决上述背景技术

中提出的问题。

6.为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种高倍程听力测试的方法,所述方法包括:

7.z01:获取受试者的登记信息,向受试者测试短纯音信号;

8.z02:调整测试频点对应的听力阈值得到起始响度值,进行听阈测试;

9.z03:监测听阈测试结果,分析受试者的状态。

10.进一步的,设置向受试者测试短纯音信号的测试容错深度;

11.在测试刺激声音信号时对传统纯音测试进行了重要改进,采用的是听力测试听力脑干反应(abr)中的短纯音刺激来检测特定频率的阈值,这种短纯音刺激具有非常短的持续时间并且能够以个别频率被呈现,受试者在测试中受到短纯音信号刺激后,将在0.5秒~1秒的时间内对此刺激做出应答反应,这个等待时间通常根据受试者的年龄来设置,年龄越大则设置越长的时间间隔,以提供给年长的受试者更长的判断反应时间;由于在测试的过程中留给受试者接受刺激做出反应的时间很短,不可能再留出反悔判断时间,为防止受试者误判导致听力检测结果不正确,在检测中加入误听判断;受试者发生误听判断时,对应频点的听力阈值需要重新检测;受试者达到最大允许误判次数,则跳过该频率测试,不再对此频点重测而在测试结果中对该频点对应的听力阈值的结果低进行标注;其中误判的标准是:同一测试频点某项度测试声判听到,比所述响度高的响度没有听到;同一测试频点某项度测试声判没有听到,比所述响度低的响度听到,其中最大允许误判次数即为本发明中提及的测试容错深度。

12.进一步的,获取最近一次测试频点的听力阈值,在听力阈值上增加5-10db作为起始响度值进行听阈测试,在听力阈值上减小5db作为起始响度值进行听阈测试;

13.根据所获取的受试者登记信息,若核实到受试者并非首次测试,有过测试记录,每个频点增加一次测试就会使测试时长增10倍以上,所以需要力求每个频点测试的起始响度尽量接近阈值,由于阈值是受试者听到与听不到的临界线,正常听力响度分辨能力在2.5分贝~3分贝左右,在原有阈值基础上提高5分贝,有助于受试者对起始响度给出明确判断,若通过升降法进行测试,若受试者听不到,则以10db一档加大测试音的响度,直到受试者听见为止;后期以5db一档降低测试音响度,直到受试者“听不到”为止;

14.由于快速听阈测试每次给测试音的受试者判断间隔时间很短,为了避免同频感觉混淆,对于描述的同频点听阈测试过程将穿插在各测试频点的依次轮序中进行,第一个频点听阈测试从起始响度开始测试,并根据受试者的对此响度的判断设置该频点第二次的播放测试响度,接着进行第二个频点、第三各频点

……

的起始响度测试;直到完成所有频点起始响度测试后再从第一个频点开始第二轮测试,直至所有频点完成第二轮响度测试并开始第三轮测试,以此类推进行;其中某些频点会首先确定阈值,确定阈值的频点在下一轮测试中安排跳过直到全部频点确定阈值;

15.为了使测试刺激效果更明确,除了测试频点的依次进行外,描述的测试过程的每个测试频点会安排左、右耳交替进行,也即第一个测试频点左耳第一轮测试后,紧接进行第一个频点右耳第一轮测试,再进行第二个测试频点左耳第一轮测试,以此左右耳交替进行。

16.进一步的,预先确定起始响度值并对第一频程内的第一频点进行听阈测试,得到第一频点对应的听力阈值,将所述听力阈值作为第一频程内第二频点的起始响度值,直至

所有频程内所有频点听阈测试结束;

17.根据所获取的受试者登记信息,若核实到受试者为首次测试,则首次测试的受试者没有有听力阈值的起始响度作为参考,例如,将50db作为起始响度进行每个频程第一频点的听阈测试,再将每个频程第一频点听阈值赋值为该频程第二频点测试响度起始值进行每个频程第二频点的听阈测试;完成每个频程第二频点听阈测试后,将第二频点听阈赋值为第三频点测试起始响度,依次类推直至各倍频程内所有频点听阈测试完成;所述第一频点可以为250、500、1000、2000、4000;其中频率是指具体的发射频率,频点是指固定频率的编号。

18.进一步的,所述听阈测试根据设定频率按照左耳和右耳的顺序交替进行测试,从而能够使得刺激测试效果更加明确。

19.采用升降法对所述听阈测试中的频率纯音进行检查;同归这两种方法的结合,不仅能够缩短测试时间,还能够提高测试精度,更不会存在漏诊或者误诊的情况。

20.建立以听阈测试的次数为横坐标,每次听阈测试时对应的声压级为纵坐标的坐标轴,在坐标轴中得到相同年龄段受试者的听阈测试曲线和相同年龄段受试者的标准听阈测试曲线;选取两个听阈测试曲线形成的面积集合w={1,2,3

…

m},m为面积项数;选取所形成面积最大的进行分析;

21.得到:

22.其中:a,b是指所形成面积对应横坐标上的数据,即次数;a

′

,b

′

是指所述误差面积对应横坐标上的数据,即次数,其中a

′

≥a,b

′

≤b;f(x)、g(x)是指曲线函数,h(x)是指误差面积所对应曲线函数;area是指预设差值面积;

23.若满足上述公式,则表示受试者的听力状态相比于相同年龄段受试者的听力状态差;若不满足上述公式,则表示受试者的听力状态相比于相同年龄段受试者的听力状态好;

24.所形成的误差是指受试者在测试之前听过强度很大的声音,例如:使用耳机接听声音很大的音乐或者从声音强大很大的场所出来,例如:酒吧或者ktv等场所,因此受使者在听完强度很大的声音之后直接进行测试,会造成听阈测试上的误差,需要减去对应的误差面积。

25.所述装置能够在计算机或者嵌入式系统上应用;

26.本发明装置由运算器、控制器和存储器组成;其中存储器用于存储受试者信息和测试数据、储存的测试音库文件和预置高倍程听阈测试程序;使用显示器来查看信息;其中输入设备包括键盘、鼠标和触摸屏等设备输入信息或者控制指令;在测试后,受试者通过电声转换设备来监听测试声信号;通过应答器输入当前测试声音是否能够听见的判断;

27.在所述装置应用时配置测试耳机和串口应答器;通过计算机来配置专用的测试耳机、串口应答器组成,也可以采用嵌入式系统并配置测试耳机、串口应答器组成进行测试。

28.与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:

29.本发明通过使用左右耳交替测试的方法,测试频率按照相邻频点阈值近似法来确定起始测试响度的逼近方法,进而使得高倍程精细化听阈测试能够在很短的时间内完成,在测试时间和测试精度方面都达到了临床使用要求;本发明对相同年龄段受试者的测试状态进行分析,得到受试者的听阈测试状态的好坏,进而促使受使者能够保护好自己的听力,

引起受试者的重视。

附图说明

30.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

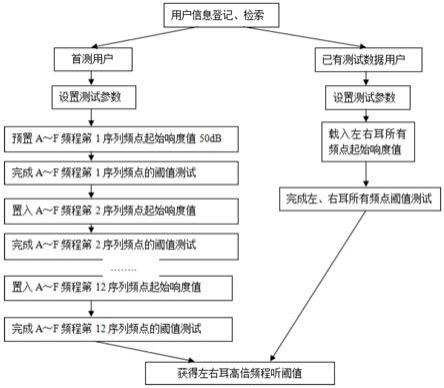

31.图1是本发明高倍频程听阈测试的流程示意图;

32.图2是本发明实施例中升降法听阈测试的流程示意图;

33.图3是本发明实施例用于执行高倍频程听阈测试的装置构造示意图。

具体实施方式

34.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

35.请参阅图1-图3,本发明提供技术方案:

36.获取最近一次测试频点的听力阈值,在听力阈值上增加5-10db作为起始响度值进行听阈测试,在听力阈值上减小5db作为起始响度值进行听阈测试;

37.预先确定起始响度值并对第一频程内的第一频点进行听阈测试,得到第一频点对应的听力阈值,将所述听力阈值作为第一频程内第二频点的起始响度值,直至所有频程内所有频点听阈测试结束;

38.如表1所示,在本发明实施例中使用的手动操作以及测听师主观判断的短纯音高倍程听阈测试,使用倍频程纯音听阈测试,图1是高倍频程听力测试的频点设置表,频点覆盖250~12000hz,分为6个倍频程依次为a、b、c、d、e、f,对于倍频程则每个倍频程有12个频点,依次为a1~a12,b1~b12,c1~c12,d1~d12,e1~e12,f1~f124,完成该倍频程测试需要对67频点完成听阈测试;

39.在听阈测试过程中,为使受试者听到的响度与提示分贝值一一对应,需要测试设备使用专用的声音标定仪器进行标定校验,并将标定的数据保存于测试数据库中。根据有关听力测试的标准,听阈检查测试中声音强度(响度)使用声压级(单位db)来表示,所以本发明下的测试装置需要将数字声音处理芯片发出的声音信号标定为与之相对应的声压级,并用声压级来标注最终听力阈值测试结果;

40.数字音频一般以16位、24位或32位记录波形,记录位数越高则使记录的音频信号动态范围越宽,16位动态范围达到96db,24位动态范围可以达到144db,因此一般用于听力筛查的高倍程测听使用16位生成测试音,而用于要求更高的高倍程听阈测试则可以采用24位生成测试音;根据香浓定律,理论上来说数字采样模拟信号(声源)过程中,必须保证采样频率是被采样信号最高频率的至少2倍,才能保证还原成模拟信号(耳机或者扬声器)时信号不会产生混叠;因为人耳能听到的声音频率范围是20hz~20khz,所以音频采样频率一般都定在44khz;当然,采样频率越高越能保证还原信号时保真度越好,但是对应的音频文件

也就越大;因此,本发明装置测试频率在20khz,并且采用44.1khz(cd音质)采样率来生成测试用数字音频信号;本发明下的装置使用声音信号处理软件按照24bit、44.1khz采样率,通过2.5db响度间隔生成动态范围120db下各测试频率的测试短纯音信号文件;使用声音定标仪器对本发明下装置进行输出测试信号的定标,形成本装置的测试音文件库,在测试过程中根据测试升降法逻辑系统直接调用对应的测试音库文件进行播放。

41.表1

[0042][0043]

如图1所示,在本发明使用倍频程听力测试的首次进行测试的受试者,将按照表1中的测试频点以a~f频程的序列做出分层递进测试,也就是先将第一序列a1、b1、c1、d1、e1、f1的测试起始响度设为一个定值,例如50db;然后按照响度升降法进行阈值测试;例如:播放1000hz起始响度50db的短纯音信号,如受试者判“听不到”,则以10db一档加大测试音的响度,直到受试者判“听到”拐点(包括起始响度)为止;在拐点之后以5db一档降低测试音响度,直到判“听不到”,此时声音的响度分贝值即为该频率的听力阈值;在完成a~f频程第一序列的频点阈值测试后,将同一频程第一序列频点的阈值设为第二序列频点的测试起始值;例如:将a1的听力阈值设为a2的测试起始值,b1的听力阈值设为b2的测试起始值;再完成a~f频程第二序列的频点阈值测试,接着同样重复以上操作,进而完成后续频点阈值测试;如果系统储存有受试者既往测试数据,则将最近一次测试的听力阈值数据加5分贝后作为每个频点的测试起始值,并按照响度升降法进行所有频点的阈值测试。

[0044]

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0045]

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1