急诊创伤骨科患者疼痛管理装置及方法

1.本发明涉及医疗工具技术领域,特别是涉及一种急诊创伤骨科患者疼痛管理装置及方法。

背景技术:

2.疼痛被定义为“一种不愉快的情绪或感觉体验,与实际或潜在的组织损伤相关”,1995年国际疼痛协会将疼痛列为第5大生命体征。疼痛是急诊创伤骨科患者的重要主诉之一,根据持续时间不同分为急性疼痛和慢性疼痛。急性疼痛通常与骨骼肌肉系统、神经系统的外力或其他损伤相关。骨科运动系统创伤或手术治疗所造成的急性疼痛,发生率近乎100%,因损伤程度和个体感受的差异,疼痛程度存在个体差异。急性疼痛被定义为“运动系统新近产生并持续时间较短的疼痛,持续时间通常在30天内,包括术后疼痛、创伤引起的疼痛等”。

3.在我国每年至少有数百万人因急性骨折就诊于急诊科,并且大部分患者都有不同程度的疼痛。由于外力造成不同程度的机械性损伤导致皮肤、肌肉、骨骼、神经、血管甚至内脏器官破损,并伴随着疼痛,随着疼痛而产生一系列症状,如心率加快、血压升高、负性情绪等,这些症状或多或少会影响患者的治疗效果,如造成血流动力学状态不稳定、面色苍白、睡眠障碍和免疫系统功能的改变等。

4.对于大多数患者来说,骨折后最主要的主诉是疼痛,患者的首要诊疗诉求亦是缓解疼痛。疼痛管理是缓解疼痛的前提,进行正确的疼痛评价直接关系到患者疼痛管理质量。近年来,对疼痛进行评价的方法被区分为包括主观评价方法和客观评价方法。主观评价方法包括视觉模拟评分法(vas),数字疼痛分级法(nrs),wong-baker脸谱量表(frs)等,实施该方法进行疼痛强度评价一般具有对医护人员技能和经验要求高、持续时间较长、病人自述对评价结果具有影响等特点;客观评价方法利用与疼痛有关联的生理指标以及特点,不限于如采用监测到的心率、血压、面部表情等特征完成疼痛评级,具体技术方案包括如申请号为cn202010034752.5,cn202011354901.2,cn202111183391.1等专利申请文件提供的技术方案。

5.提供一种适用于院前急救的并针对骨伤患者的疼痛管理装置及方法,对急性疼痛在急救中的处理具有积极意义。

技术实现要素:

6.本发明提供了一种急诊创伤骨科患者疼痛管理装置及方法。用于解决和优化骨科患者院前急救过程中的疼痛评价以及疼痛缓解问题。

7.针对上述问题,本发明提供的急诊创伤骨科患者疼痛管理装置及方法通过以下技术要点来解决问题:急诊创伤骨科患者疼痛管理装置,包括骨折外固定器,所述骨折外固定器包括夹板以及连接带,所述连接带用于将夹板绑扎固定在患者肢体上,所述夹板上还设置有第一气囊,所述第一气囊设置在夹板上用于与病人肢体接触的一侧的对侧;所述连接

带上还设置有第二气囊,所述第二气囊设置在连接带用于与患者肢体接触的一侧上或位于连接带的内部,所述第二气囊与第一气囊可导通;所述骨折外固定器上还设置有用于调节所述连接带束紧程度的带扣;还包括信号拾取装置,所述信号拾取装置用于检测患者的体征参数,所述信号拾取装置设置在连接带用于与患者肢体接触的一侧上或通过柔性绳连接在夹板上。

8.以上管理装置用于骨科患者院前急救过程中的疼痛评价以及疼痛缓解,主要针对骨伤患者的院前急诊而设计。具体的,在急诊过程中,当判定为患者因为骨伤需要对创伤部位进行固定时,通常采用骨折外固定器对骨伤位置进行外部固定,骨折外固定器的运用为一种紧急处理措施,在实践中,受限于院外检测条件、处理时效要求等,在疼痛管理上,通常还是医护人员现场问询、观察的方式,然后根据问询和观察结果得出疼痛评价结果,根据疼痛评价结果置顶和执行现场疼痛管理方案。故现有院前急诊创伤骨科患者的过程中,疼痛管理的执行一般以医护人员为主导,使用标准化工具完成疼痛评估所占比例较低,使用药物或非药物进行院前止痛治疗所占比例较低。

9.本方案针对以上现状,提供可采用客观测量结果运用于疼痛评价,同时在一定程度上可改善患者疼痛的技术方案。

10.本方案的工作过程或原理为:首先,通过带扣以及连接带将所述骨折外固定器固定于患者肢体上,以利用夹板的抗变形能力约束患者肢体运动,其中,所述第一气囊位于夹板的下侧,利用第一气囊对夹板进行支撑;根据信号拾取装置的安装方式,当信号拾取装置设置在连接带上时,利用连接带对号拾取装置的压迫保持信号拾取装置与患者皮肤的接触关系;当信号拾取装置通过柔性绳连接在夹板上时,利用粘贴带将信号拾取装置压迫为与患者皮肤的接触,这样,即可利用信号拾取装置获取到所需的体征参数;而后,建立第一气囊与第二气囊的导通关系,利用存储在第一气囊和/或外接的气源对第一气囊中的气压进行调节,调整骨折外固定器在患者肢体上的束紧度,而后,第一气囊与第二气囊保持导通状态,以形成均压的气囊内部压力环境。

11.采用以上方案:首先,利用院前急诊创伤骨科患者通常所需要采用到的骨折外固定器为依托,设置为骨折外固定器上设置有信号拾取装置,这样不仅能够通过骨折外固定器上的信号拾取装置获得患者的体征参数以从侧面反映患者的疼痛情况,通过体征参数客观反应患者当下情况,相较于问询、观察判断依托医护人员的经验以及专业性,其中掺杂患者回答对判断结果准确性干扰,采用本方案,可有效提升疼痛评价结果的准确性,同时,由于骨折外固定器上设置有信号拾取装置,可在骨折外固定器固定流程上设置信号拾取装置安装节点,强制要求完成疼痛评估检测流程,提高疼痛评估在骨创伤患者院前急诊中的开展度。

12.其次,相较于在独立于骨折外固定器设置体征参数检测仪器,在院前急诊运用中,从处理流程上,一般在安装骨折外固定器之前需要剖开患者的衣物检查患者创伤情况,一般也仅需要在体表创伤上包覆纱布等,这样,在实践中,连接带内侧能够与患者体表接触的几率本身较大,故处理从时效角度考虑,信号拾取装置设置在连接带时,完成骨折外固定器的过程即完成了信号拾取装置固定,本方案可有效缩短固定器安装以及信号拾取装置安装所需要的时耗;在采用通过柔性绳连接在夹板上的情况下,信号拾取装置可设定为仅为体征参数检测仪器的前端信号拾取元件,信号处理、供电等零件固定在夹板上即可,这样,此

运用下也能够缩短固定器安装以及信号拾取装置安装所需要的时耗。

13.其次,通过设置为还包括第二气囊以及第二气囊设置在连接带用于与患者肢体接触的一侧上或位于连接带的内部,当通过带扣对骨折外固定器进行初步固定后,相较于仅采用带扣调整束紧程度,可通过调整第二气囊中的气压,由于气压调节精度可控性更高,这样可使得骨折外固定器能够相对舒服以及有效的被安装在患者的肢体上;当患者肢体发生局部水肿情况时,由于第一气囊和第二气囊共同围成本装置上的内压空间,在连接带适应局部水肿变化的同时,该内压空间相较于仅采用第一气囊,内压变大程度减小,通过内压变化缓冲能力使得因为组织水肿导致的对患者肢体的约束力变化减小,从而提升骨折外固定装置佩戴舒适性,从约束力变化上改善患者疼痛;所述第一气囊可作为夹板下方的垫层,如支撑于担架与骨伤位置之间,这样,第一气囊能够对固定器进行垫高同时提供柔性支撑,相较于采用独立于骨折外固定器的垫块、衣物等,不仅能够发挥减震作用以利于患者疼痛改善,该支撑由于并不需要独立于骨折外固定器安装而后期增设,其与夹板的连接关系也使得其更不容易由夹板下方脱出,故针对需要对夹板进行支撑的运用,该方案可有效提升急诊处理效率,同时可避免支撑作用丧失。

14.最后,所述第一气囊可作为容器,用于盛装具有蓄冷量的冷流体,同时运用为冷流体占据第一气囊的部分空间,通过夹板和/或第二气囊传递至患者肢体以运用为在创伤之处对创伤部位进行冷敷降温,这样不仅能够改善疼痛情况,同时有利于后期治疗效果;由于与作为底侧支撑的夹板接触的皮肤对受压变化感应相对迟钝,特别是在患者出现肢体局部麻痹时,采用本方案,当第一气囊受压变化将导致第二气囊内压发生变化,本装置能够使得连接带覆盖区域被运用为患者肢体运动感受区域,通过连接带给患者皮肤的压力变化提示患者存在肢体运动最终减小患者的肢体活动,这样不仅利于患者疼痛缓解,同时可利于骨科创伤预后。

15.进一步的:所述连接带为多根;所述体征参数包括心率、温度、体表湿度、组织肿胀情况、血液流变特征中的至少一个。

16.现有技术中,关联骨伤患者严重度以及疼痛评级的体征参数较多,现有技术中采用的参数包括但不限于面部表情识别、血压识别、心率识别等,然而,如以骨折外固定器的作用区域作为体征参数提取区域,面部表情不仅不容易被采集,在院前急诊运用中,如光照变化、特征点决定的运算复杂程度和准确性因素会导致面部表情识别结果出现较大偏差;如以血压作为特征参数,测量血压的过程可能导致患者创伤受到二次伤害,故以上方案选取了特定的特征参数。需要说明的是,在现有技术下,血液流变特征检测相对复杂同时干扰因素较多,本领域技术人员可在设备投入、便携性、操作允许的情况下采用血液流变特征作为体征参数或运用为与其他参数配合进行验证。以上方案的原理为:根据伤害情况,当伤害并未导致患者身体机能严重受损时,心率常见为升高;在伤害并不会导致患者身体机能严重受损的情况下,创伤部位常见为局部温度升高;在伤害并不会导致患者身体机能严重受损的情况下,创伤部位常见为局部体液渗出;创伤部位发生组织肿胀;创伤会导致血液流变特征中的血液粘度增加;在伤害并不会导致患者身体机能严重受损的情况下,患者常见为血压升高。同时以上体征参数在一定范围内与伤害情况、疼痛情况一般呈正比关系,现有技术中,可选的,心率、组织肿胀情况一般可通过相关光电传感器进行检测;温度、体表湿度可

通过相关的贴片式传感器进行检测;血液流变特征中的血液粘度增加会导致血液导电率增加,进行血液流变学测量可获得所述血液流变特征。

17.由于信号拾取装置需要被高效的安装在患者体表,受限于环境条件、病人情况、允许操作耗时、院外使用存在的故障率高等原因,相较于院内操作,信号拾取装置的检测精度可能存在较大偏差,作为优选方案,针对任意被监测的体征参数,用于获取该体征参数的信号拾取装置的数量均大于1,这样,将针对同一体征参数测量的信号拾取装置的数量设置为大于1,可通过将不同信号拾取装置的检测结果进行比对,验证对应体征参数的可靠性;通过冗余设计,保障所需体征参数能够被成功测量。

18.作为优选方式,设置为所述体征参数包括心率、温度、体表湿度、组织肿胀情况。

19.以上提供了包括第一气囊的具体运用,受限于当下处置条件或者患者的伤害情况,为使得本管理装置能在够剥离第一气囊的情况下被使用,采用如下方式完成第一气囊的安装:所述第一气囊通过绑带与夹板形成可拆卸连接关系,所述夹板上还设置有用于绑带穿过的绑扎孔,定义夹板上用于与患者肢体接触的一侧为内侧面、所述内侧面的对侧为外侧面,其余侧面为侧壁面,所述绑扎孔其中一端的孔口位于所述侧壁面上,另一端的孔口位于所述外侧面上;所述第一气囊与第二气囊通过导气管导通,所述导气管包括主管及分支管,主管的进气端与第一气囊相连,主管的出气端设置有布气管,分支管的一端与布气管相连,另一端与第二气囊相连;所述主管上还设置有管接头、截断阀,所述主管至少有两段,各段主管通过管接头串联;所述截断阀串联在管接头与布气管之间的主管上。

20.以上安装方案中,当判定为不需要采用第一气囊进行支撑时,只需要在解除绑带后将绑带将绑带由帮扎孔中抽出,关闭截断阀,拆卸管接头,然后稍微将患者肢体抬起,即可将第一气囊移除,进行相关操作也不会影响到第二气囊的内压变化从而导致连接带的束紧力变化,故本方案可尽可能保护患者。其他的,管接头宜采用插接式接头以实现总管通过插拔快速连接和脱离;为方便操作,截断阀固定在夹板上同时采用密封可靠的球阀;布气管用于使得唯一第一气囊可服务于多个第二气囊。

21.作为一种制造和装配方便,同时使得本装置的结构更为简洁、第二气囊中气压变化能够对连接带束紧力上灵敏反应的运用,所述第二气囊设置在连接带的内部:连接带为内侧具有腔体的袋状结构,所述腔体作为第二气囊的囊体空间,连接带各侧的侧壁均为层状结构,所述层状结构包括内侧的橡胶层及设置在橡胶层外侧的织物层。连接带在制造时,被制造为整体呈条状,所述腔体可覆盖连接带的全长,也可仅仅覆盖连接带上更大可能性接触患者体表的中段,相应层结构设计使得橡胶层以及织物层均能够在气压变化时吸、放能,以提高束紧力调节精度;织物层作为连接带上与患者体表直接接触的外层,通过其具备的散热、透气能力可改善连接带接触的舒适度,在运用为冷敷运用时,所述织物层具备的透气以及隔热能力可用于适当降低蓄冷剂的温度,以提升蓄冷剂的有效时间。

22.现有技术中,信号拾取装置的信号拾取端一般为硬质零件,当运用为信号拾取装置安装于连接带上时,如通过连接带的压力获得信号拾取装置与体表的接触关系,可能造成信号拾取装置在相应压力下对患者体表局部压迫过于严重,这样不仅会造成患者佩戴不适,同时如用于检测局部水肿情况时,由于透光度在压迫下发生变化,将导致检测结果与实际过多偏离,针对该问题,可进一步采用如下方案:所述信号拾取装置通过连接座可拆卸固定在连接带上;所述连接座贯穿连接带厚度方向的两侧,以囊体空间为分界,连接带内侧的

侧壁及外侧的侧壁均与连接座固定连接;信号拾取装置通过插接连接在连接座内侧端部,第二气囊在充气状态下,连接座对连接带的约束形成位于连接带内侧侧壁外表面上的凹陷,信号拾取装置位于所述凹陷内。

23.该方案在充气时,利用连接座对信号拾取装置安装区域连接带的约束,使得此处的变形敏感度较其他位置弱,这样,在第二气囊充气的过程中,第二气囊其他位置与患者肢体的良好接触以及挤压可减小信号拾取装置与患者体表之间的压力,本方案在运用时也不会造成患者体表与连接带之间夹持有引接线造成患者不适,为解决不适的问题,也不需要为引接线设置位于连接带上的过线槽。以上插接连接宜采用可拆除连接,如插接通过可插拔的公母头实现,引接线由连接座的另一端引入至连接座中,这样,可使得设置成本相对较高、可实现彻底清洁和消毒的信号拾取装置能够被重复使用。

24.在可能的情况下,减轻骨折外固定器对患者肢体的压迫对疼痛管理有利,而要实现体征参数可被医护人员直观、准确获得,体征参数被进一步数据处理和显示后为医护人员所获取可方便完成疼痛评价,为使得实现数据处理以及显示的终端相对于骨折外固定器独立,采用:还包括固定在夹板上的处理模块,所述信号拾取装置的信号输出端均通过信号线连接在处理模块的信号输入端上,所述处理模块将接收到的信号进行数据处理后完成数据无线发送;还包括数据接收终端,所述数据接收终端接收和处理处理模块所发送的数据以及通过显示屏显示数据。

25.本方案在运用时,处理模块仅用于对来自信号拾取装置的信号进行数据处理后通过无线传输的方式发送至数据接收终端,数据接收终端接收并进行关联疼痛评价的结果的数据处理,并将处理结果通过显示屏进行显示,这样,处理模块对系统配置以及功耗要求更低,相应数据可直接显示在急救车辆上或医护人员手持的数据接收终端上,这样对实时监测体征参数以及监测体征参数的便捷性均更有利。

26.在拆卸骨折外固定器时,为实现:能够先对第二气囊进行排气以减小连接带的硬度,提升连接带拆卸的便捷性以及减少连接带对患者创伤的刺激,同时使得本装置能够直观获取到第二气囊中的气压,还包括设置在第一气囊中的压力传感器以及进气端与第一气囊相连通的排气阀。

27.本方案的设计构思还包括:考虑到夹板、连接带相较于第一气囊与患者的接触情况,第一气囊更大概率可被重复利用,将压力传感器以及排气阀均设置在第一气囊位置,可使得压力传感器以及排气阀均具有更大的被重复利用的可能性。

28.针对以上提出的在第一气囊中设置蓄冷剂以实现创伤部分冷敷的运用,为提升对蓄冷剂蓄冷量的利用率,同时能够利用安装状态下处于底侧的夹板达到冷敷目的,采用:所述第一气囊的外侧中,与夹板贴合的一侧为顶侧,所述顶侧的背侧为底侧,其余侧为侧壁,所述侧壁以及底侧均包裹有隔热层。所述隔热层用于减少蓄冷剂由侧壁以及底侧吸热,顶侧并不需要设置隔热层,以通过所述顶侧使得蓄冷剂能够很好的吸收夹板上的热量。

29.急诊创伤骨科患者疼痛管理方法,本方法的实现通过如上管理装置,本方法包括以下步骤:s1、通过带扣以及连接带将所述骨折外固定器固定于患者肢体上,其中,所述第一气囊位于夹板的下侧,利用第一气囊对夹板进行支撑;当信号拾取装置设置在连接带上时,利用连接带的压迫保持信号拾取装置与患者

皮肤的接触关系;当信号拾取装置通过柔性绳连接在夹板上时,利用粘贴带将信号拾取装置压迫为与患者皮肤的接触;s2、建立第一气囊与第二气囊的导通关系,利用存储在第一气囊和/或外接的气源对第一气囊中的气压进行调节,调整骨折外固定器在患者肢体上的束紧度。

30.和以上描述相关关联的,在步骤s1中,获得信号拾取装置与患者体表的接触状态,并使得第一气囊的位置满足对夹板进行弹性支撑的要求,在步骤s2中,利用第一气囊中存蓄的压缩气体或外接压缩气体,调整连接带对患者肢体的束紧力。

31.进一步的:在实施步骤s1之前,向第一气囊中注入被冷却的液态冷却剂或对第一气囊中的液态冷却剂进行冷却;向第一气囊中注入的液态冷却剂或第一气囊中存蓄的液态冷却剂的体积小于第一气囊存储空间的体积。与以上相对应的,液态冷却剂可作为一种蓄冷量大的蓄冷剂,具体运用中可采用水作为蓄冷剂;关于对以上提及的限定使得第一气囊中具有被压缩的气体,这样设置的目的是使得第一气囊中存储的气体能够对第二气囊中气压变化起到缓冲作用。

32.本发明具有以下有益效果:首先,利用院前急诊创伤骨科患者通常所需要采用到的骨折外固定器为依托,设置为骨折外固定器上设置有信号拾取装置,这样不仅能够通过骨折外固定器上的信号拾取装置获得患者的体征参数以从侧面反映患者的疼痛情况,通过体征参数客观反应患者当下情况,相较于问询、观察判断依托医护人员的经验以及专业性,其中掺杂患者回答对判断结果准确性干扰,采用本方案,可有效提升疼痛评价结果的准确性,同时,由于骨折外固定器上设置有信号拾取装置,可在骨折外固定器固定流程上设置信号拾取装置安装节点,强制要求完成疼痛评估检测流程,提高疼痛评估在骨创伤患者院前急诊中的开展度。

33.其次,相较于在独立于骨折外固定器设置体征参数检测仪器,在院前急诊运用中,从处理流程上,一般在安装骨折外固定器之前需要剖开患者的衣物检查患者创伤情况,一般也仅需要在体表创伤上包覆纱布等,这样,在实践中,连接带内侧能够与患者体表接触的几率本身较大,故处理从时效角度考虑,信号拾取装置设置在连接带时,完成骨折外固定器的过程即完成了信号拾取装置固定,本方案可有效缩短固定器安装以及信号拾取装置安装所需要的时耗;在采用通过柔性绳连接在夹板上的情况下,信号拾取装置可设定为仅为体征参数检测仪器的前端信号拾取元件,信号处理、供电等零件固定在夹板上即可,这样,此运用下也能够缩短固定器安装以及信号拾取装置安装所需要的时耗。

34.其次,通过设置为还包括第二气囊以及第二气囊设置在连接带用于与患者肢体接触的一侧上或位于连接带的内部,当通过带扣对骨折外固定器进行初步固定后,相较于仅采用带扣调整束紧程度,可通过调整第二气囊中的气压,由于气压调节精度可控性更高,这样可使得骨折外固定器能够相对舒服以及有效的被安装在患者的肢体上;当患者肢体发生局部水肿情况时,由于第一气囊和第二气囊共同围成本装置上的内压空间,在连接带适应局部水肿变化的同时,该内压空间相较于仅采用第一气囊,内压变大程度减小,通过内压变化缓冲能力使得因为组织水肿导致的对患者肢体的约束力变化减小,从而提升骨折外固定装置佩戴舒适性,从约束力变化上改善患者疼痛;所述第一气囊可作为夹板下方的垫层,如支撑于担架与骨伤位置之间,这样,第一气囊能够对固定器进行垫高同时提供柔性支撑,相

较于采用独立于骨折外固定器的垫块、衣物等,不仅能够发挥减震作用以利于患者疼痛改善,该支撑由于并不需要独立于骨折外固定器安装而后期增设,其与夹板的连接关系也使得其更不容易由夹板下方脱出,故针对需要对夹板进行支撑的运用,该方案可有效提升急诊处理效率,同时可避免支撑作用丧失。

35.最后,所述第一气囊可作为容器,用于盛装具有蓄冷量的冷流体,同时运用为冷流体占据第一气囊的部分空间,通过夹板和/或第二气囊传递至患者肢体以运用为在创伤之处对创伤部位进行冷敷降温,这样不仅能够改善疼痛情况,同时有利于后期治疗效果;由于与作为底侧支撑的夹板接触的皮肤对受压变化感应相对迟钝,特别是在患者出现肢体局部麻痹时,采用本方案,当第一气囊受压变化将导致第二气囊内压发生变化,本装置能够使得连接带覆盖区域被运用为患者肢体运动感受区域,通过连接带给患者皮肤的压力变化提示患者存在肢体运动最终减小患者的肢体活动,这样不仅利于患者疼痛缓解,同时可利于骨科创伤预后。

附图说明

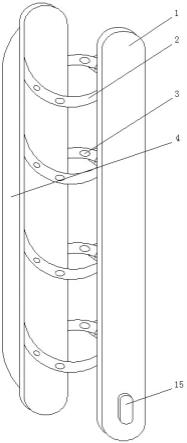

36.图1 为本方案所述的急诊创伤骨科患者疼痛管理装置一个具体实施例的结构示意图;图2为图1中连接带的局部图;图3为图1中连接带的局部剖面图;图4为本方案所述的急诊创伤骨科患者疼痛管理装置一个具体实施例的局部结构示意图,用于展示夹板与第一气囊的配置关系、导气管上管件的配置关系。

37.附图中的附图标记分别为:1、夹板,2、连接带,3、信号拾取装置,4、第一气囊,5、连接座,6、引接线,7、绑带,8、管接头,9、截断阀,10、布气管,11、分支管,12、橡胶层,13、绑扎孔,14、织物层,15、处理模块,16、第二气囊。

具体实施方式

38.下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明,但是本发明不仅限于以下实施例:实施例1:如图1、图2、图3和图4所示,急诊创伤骨科患者疼痛管理装置,包括骨折外固定器,所述骨折外固定器包括夹板1以及连接带2,所述连接带2用于将夹板1绑扎固定在患者肢体上,所述夹板1上还设置有第一气囊4,所述第一气囊4设置在夹板1上用于与病人肢体接触的一侧的对侧;所述连接带2上还设置有第二气囊16,所述第二气囊16设置在连接带2用于与患者肢体接触的一侧上或位于连接带2的内部,所述第二气囊16与第一气囊4可导通;所述骨折外固定器上还设置有用于调节所述连接带2束紧程度的带扣;还包括信号拾取装置3,所述信号拾取装置3用于检测患者的体征参数,所述信号拾取装置3设置在连接带2用于与患者肢体接触的一侧上或通过柔性绳连接在夹板1上。

39.以上管理装置用于骨科患者院前急救过程中的疼痛评价以及疼痛缓解,主要针对骨伤患者的院前急诊而设计。具体的,在急诊过程中,当判定为患者因为骨伤需要对创伤部位进行固定时,通常采用骨折外固定器对骨伤位置进行外部固定,骨折外固定器的运用为

一种紧急处理措施,在实践中,受限于院外检测条件、处理时效要求等,在疼痛管理上,通常还是医护人员现场问询、观察的方式,然后根据问询和观察结果得出疼痛评价结果,根据疼痛评价结果置顶和执行现场疼痛管理方案。故现有院前急诊创伤骨科患者的过程中,疼痛管理的执行一般以医护人员为主导,使用标准化工具完成疼痛评估所占比例较低,使用药物或非药物进行院前止痛治疗所占比例较低。

40.本方案针对以上现状,提供可采用客观测量结果运用于疼痛评价,同时在一定程度上可改善患者疼痛的技术方案。

41.本方案的工作过程或原理为:首先,通过带扣以及连接带2将所述骨折外固定器固定于患者肢体上,以利用夹板1的抗变形能力约束患者肢体运动,其中,所述第一气囊4位于夹板1的下侧,利用第一气囊4对夹板1进行支撑;根据信号拾取装置3的安装方式,当信号拾取装置3设置在连接带2上时,利用连接带2对号拾取装置的压迫保持信号拾取装置3与患者皮肤的接触关系;当信号拾取装置3通过柔性绳连接在夹板1上时,利用粘贴带将信号拾取装置3压迫为与患者皮肤的接触,这样,即可利用信号拾取装置3获取到所需的体征参数;而后,建立第一气囊4与第二气囊16的导通关系,利用存储在第一气囊4和/或外接的气源对第一气囊4中的气压进行调节,调整骨折外固定器在患者肢体上的束紧度,而后,第一气囊4与第二气囊16保持导通状态,以形成均压的气囊内部压力环境。

42.采用以上方案:首先,利用院前急诊创伤骨科患者通常所需要采用到的骨折外固定器为依托,设置为骨折外固定器上设置有信号拾取装置3,这样不仅能够通过骨折外固定器上的信号拾取装置3获得患者的体征参数以从侧面反映患者的疼痛情况,通过体征参数客观反应患者当下情况,相较于问询、观察判断依托医护人员的经验以及专业性,其中掺杂患者回答对判断结果准确性干扰,采用本方案,可有效提升疼痛评价结果的准确性,同时,由于骨折外固定器上设置有信号拾取装置3,可在骨折外固定器固定流程上设置信号拾取装置3安装节点,强制要求完成疼痛评估检测流程,提高疼痛评估在骨创伤患者院前急诊中的开展度。

43.其次,相较于在独立于骨折外固定器设置体征参数检测仪器,在院前急诊运用中,从处理流程上,一般在安装骨折外固定器之前需要剖开患者的衣物检查患者创伤情况,一般也仅需要在体表创伤上包覆纱布等,这样,在实践中,连接带2内侧能够与患者体表接触的几率本身较大,故处理从时效角度考虑,信号拾取装置3设置在连接带2时,完成骨折外固定器的过程即完成了信号拾取装置3固定,本方案可有效缩短固定器安装以及信号拾取装置3安装所需要的时耗;在采用通过柔性绳连接在夹板1上的情况下,信号拾取装置3可设定为仅为体征参数检测仪器的前端信号拾取元件,信号处理、供电等零件固定在夹板1上即可,这样,此运用下也能够缩短固定器安装以及信号拾取装置3安装所需要的时耗。

44.其次,通过设置为还包括第二气囊16以及第二气囊16设置在连接带2用于与患者肢体接触的一侧上或位于连接带2的内部,当通过带扣对骨折外固定器进行初步固定后,相较于仅采用带扣调整束紧程度,可通过调整第二气囊16中的气压,由于气压调节精度可控性更高,这样可使得骨折外固定器能够相对舒服以及有效的被安装在患者的肢体上;当患者肢体发生局部水肿情况时,由于第一气囊4和第二气囊16共同围成本装置上的内压空间,在连接带2适应局部水肿变化的同时,该内压空间相较于仅采用第一气囊4,内压变大程度减小,通过内压变化缓冲能力使得因为组织水肿导致的对患者肢体的约束力变化减小,从

而提升骨折外固定装置佩戴舒适性,从约束力变化上改善患者疼痛;所述第一气囊4可作为夹板1下方的垫层,如支撑于担架与骨伤位置之间,这样,第一气囊4能够对固定器进行垫高同时提供柔性支撑,相较于采用独立于骨折外固定器的垫块、衣物等,不仅能够发挥减震作用以利于患者疼痛改善,该支撑由于并不需要独立于骨折外固定器安装而后期增设,其与夹板1的连接关系也使得其更不容易由夹板1下方脱出,故针对需要对夹板1进行支撑的运用,该方案可有效提升急诊处理效率,同时可避免支撑作用丧失。

45.最后,所述第一气囊4可作为容器,用于盛装具有蓄冷量的冷流体,同时运用为冷流体占据第一气囊4的部分空间,通过夹板1和/或第二气囊16传递至患者肢体以运用为在创伤之处对创伤部位进行冷敷降温,这样不仅能够改善疼痛情况,同时有利于后期治疗效果;由于与作为底侧支撑的夹板1接触的皮肤对受压变化感应相对迟钝,特别是在患者出现肢体局部麻痹时,采用本方案,当第一气囊4受压变化将导致第二气囊16内压发生变化,本装置能够使得连接带2覆盖区域被运用为患者肢体运动感受区域,通过连接带2给患者皮肤的压力变化提示患者存在肢体运动最终减小患者的肢体活动,这样不仅利于患者疼痛缓解,同时可利于骨科创伤预后。

46.进一步的:所述连接带2为多根;所述体征参数包括心率、温度、体表湿度、组织肿胀情况、血液流变特征中的至少一个。

47.现有技术中,关联骨伤患者严重度以及疼痛评级的体征参数较多,现有技术中采用的参数包括但不限于面部表情识别、血压识别、心率识别等,然而,如以骨折外固定器的作用区域作为体征参数提取区域,面部表情不仅不容易被采集,在院前急诊运用中,如光照变化、特征点决定的运算复杂程度和准确性因素会导致面部表情识别结果出现较大偏差;如以血压作为特征参数,测量血压的过程可能导致患者创伤受到二次伤害,故以上方案选取了特定的特征参数。需要说明的是,在现有技术下,血液流变特征检测相对复杂同时干扰因素较多,本领域技术人员可在设备投入、便携性、操作允许的情况下采用血液流变特征作为体征参数或运用为与其他参数配合进行验证。以上方案的原理为:根据伤害情况,当伤害并未导致患者身体机能严重受损时,心率常见为升高;在伤害并不会导致患者身体机能严重受损的情况下,创伤部位常见为局部温度升高;在伤害并不会导致患者身体机能严重受损的情况下,创伤部位常见为局部体液渗出;创伤部位发生组织肿胀;创伤会导致血液流变特征中的血液粘度增加;在伤害并不会导致患者身体机能严重受损的情况下,患者常见为血压升高。同时以上体征参数在一定范围内与伤害情况、疼痛情况一般呈正比关系,现有技术中,可选的,心率、组织肿胀情况一般可通过相关光电传感器进行检测;温度、体表湿度可通过相关的贴片式传感器进行检测;血液流变特征中的血液粘度增加会导致血液导电率增加,进行血液流变学测量可获得所述血液流变特征。

48.由于信号拾取装置3需要被高效的安装在患者体表,受限于环境条件、病人情况、允许操作耗时、院外使用存在的故障率高等原因,相较于院内操作,信号拾取装置3的检测精度可能存在较大偏差,作为优选方案,针对任意被监测的体征参数,用于获取该体征参数的信号拾取装置3的数量均大于1,这样,将针对同一体征参数测量的信号拾取装置3的数量设置为大于1,可通过将不同信号拾取装置3的检测结果进行比对,验证对应体征参数的可靠性;通过冗余设计,保障所需体征参数能够被成功测量。

49.作为优选方式,设置为所述体征参数包括心率、温度、体表湿度、组织肿胀情况。

50.以上提供了包括第一气囊4的具体运用,受限于当下处置条件或者患者的伤害情况,为使得本管理装置能在够剥离第一气囊4的情况下被使用,采用如下方式完成第一气囊4的安装:所述第一气囊4通过绑带7与夹板1形成可拆卸连接关系,所述夹板1上还设置有用于绑带7穿过的绑扎孔13,定义夹板1上用于与患者肢体接触的一侧为内侧面、所述内侧面的对侧为外侧面,其余侧面为侧壁面,所述绑扎孔13其中一端的孔口位于所述侧壁面上,另一端的孔口位于所述外侧面上;所述第一气囊4与第二气囊16通过导气管导通,所述导气管包括主管及分支管11,主管的进气端与第一气囊4相连,主管的出气端设置有布气管10,分支管11的一端与布气管10相连,另一端与第二气囊16相连;所述主管上还设置有管接头8、截断阀9,所述主管至少有两段,各段主管通过管接头8串联;所述截断阀9串联在管接头8与布气管10之间的主管上。

51.以上安装方案中,当判定为不需要采用第一气囊4进行支撑时,只需要在解除绑带7后将绑带7将绑带7由帮扎孔中抽出,关闭截断阀9,拆卸管接头8,然后稍微将患者肢体抬起,即可将第一气囊4移除,进行相关操作也不会影响到第二气囊16的内压变化从而导致连接带2的束紧力变化,故本方案可尽可能保护患者。其他的,管接头8宜采用插接式接头以实现总管通过插拔快速连接和脱离;为方便操作,截断阀9固定在夹板1上同时采用密封可靠的球阀;布气管10用于使得唯一第一气囊4可服务于多个第二气囊16。

52.作为一种制造和装配方便,同时使得本装置的结构更为简洁、第二气囊16中气压变化能够对连接带2束紧力上灵敏反应的运用,所述第二气囊16设置在连接带2的内部:连接带2为内侧具有腔体的袋状结构,所述腔体作为第二气囊16的囊体空间,连接带2各侧的侧壁均为层状结构,所述层状结构包括内侧的橡胶层12及设置在橡胶层12外侧的织物层14。连接带2在制造时,被制造为整体呈条状,所述腔体可覆盖连接带2的全长,也可仅仅覆盖连接带2上更大可能性接触患者体表的中段,相应层结构设计使得橡胶层12以及织物层14均能够在气压变化时吸、放能,以提高束紧力调节精度;织物层14作为连接带2上与患者体表直接接触的外层,通过其具备的散热、透气能力可改善连接带2接触的舒适度,在运用为冷敷运用时,所述织物层14具备的透气以及隔热能力可用于适当降低蓄冷剂的温度,以提升蓄冷剂的有效时间。

53.现有技术中,信号拾取装置3的信号拾取端一般为硬质零件,当运用为信号拾取装置3安装于连接带2上时,如通过连接带2的压力获得信号拾取装置3与体表的接触关系,可能造成信号拾取装置3在相应压力下对患者体表局部压迫过于严重,这样不仅会造成患者佩戴不适,同时如用于检测局部水肿情况时,由于透光度在压迫下发生变化,将导致检测结果与实际过多偏离,针对该问题,可进一步采用如下方案:所述信号拾取装置3通过连接座5可拆卸固定在连接带2上;所述连接座5贯穿连接带2厚度方向的两侧,以囊体空间为分界,连接带2内侧的侧壁及外侧的侧壁均与连接座5固定连接;信号拾取装置3通过插接连接在连接座5内侧端部,第二气囊16在充气状态下,连接座5对连接带2的约束形成位于连接带2内侧侧壁外表面上的凹陷,信号拾取装置3位于所述凹陷内。

54.该方案在充气时,利用连接座5对信号拾取装置3安装区域连接带2的约束,使得此处的变形敏感度较其他位置弱,这样,在第二气囊16充气的过程中,第二气囊16其他位置与患者肢体的良好接触以及挤压可减小信号拾取装置3与患者体表之间的压力,本方案在运

用时也不会造成患者体表与连接带2之间夹持有引接线6造成患者不适,为解决不适的问题,也不需要为引接线6设置位于连接带2上的过线槽。以上插接连接宜采用可拆除连接,如插接通过可插拔的公母头实现,引接线6由连接座5的另一端引入至连接座5中,这样,可使得设置成本相对较高、可实现彻底清洁和消毒的信号拾取装置3能够被重复使用。

55.在可能的情况下,减轻骨折外固定器对患者肢体的压迫对疼痛管理有利,而要实现体征参数可被医护人员直观、准确获得,体征参数被进一步数据处理和显示后为医护人员所获取可方便完成疼痛评价,为使得实现数据处理以及显示的终端相对于骨折外固定器独立,采用:还包括固定在夹板1上的处理模块15,所述信号拾取装置3的信号输出端均通过信号线连接在处理模块15的信号输入端上,所述处理模块15将接收到的信号进行数据处理后完成数据无线发送;还包括数据接收终端,所述数据接收终端接收和处理处理模块15所发送的数据以及通过显示屏显示数据。

56.本方案在运用时,处理模块15仅用于对来自信号拾取装置3的信号进行数据处理后通过无线传输的方式发送至数据接收终端,数据接收终端接收并进行关联疼痛评价的结果的数据处理,并将处理结果通过显示屏进行显示,这样,处理模块15对系统配置以及功耗要求更低,相应数据可直接显示在急救车辆上或医护人员手持的数据接收终端上,这样对实时监测体征参数以及监测体征参数的便捷性均更有利。

57.在拆卸骨折外固定器时,为实现:能够先对第二气囊16进行排气以减小连接带2的硬度,提升连接带2拆卸的便捷性以及减少连接带2对患者创伤的刺激,同时使得本装置能够直观获取到第二气囊16中的气压,还包括设置在第一气囊4中的压力传感器以及进气端与第一气囊4相连通的排气阀。

58.本方案的设计构思还包括:考虑到夹板1、连接带2相较于第一气囊4与患者的接触情况,第一气囊4更大概率可被重复利用,将压力传感器以及排气阀均设置在第一气囊4位置,可使得压力传感器以及排气阀均具有更大的被重复利用的可能性。

59.针对以上提出的在第一气囊4中设置蓄冷剂以实现创伤部分冷敷的运用,为提升对蓄冷剂蓄冷量的利用率,同时能够利用安装状态下处于底侧的夹板1达到冷敷目的,采用:所述第一气囊4的外侧中,与夹板1贴合的一侧为顶侧,所述顶侧的背侧为底侧,其余侧为侧壁,所述侧壁以及底侧均包裹有隔热层。所述隔热层用于减少蓄冷剂由侧壁以及底侧吸热,顶侧并不需要设置隔热层,以通过所述顶侧使得蓄冷剂能够很好的吸收夹板1上的热量。

60.急诊创伤骨科患者疼痛管理方法,本方法的实现通过如上管理装置,本方法包括以下步骤:s1、通过带扣以及连接带2将所述骨折外固定器固定于患者肢体上,其中,所述第一气囊4位于夹板1的下侧,利用第一气囊4对夹板1进行支撑;当信号拾取装置3设置在连接带2上时,利用连接带2的压迫保持信号拾取装置3与患者皮肤的接触关系;当信号拾取装置3通过柔性绳连接在夹板1上时,利用粘贴带将信号拾取装置3压迫为与患者皮肤的接触;s2、建立第一气囊4与第二气囊16的导通关系,利用存储在第一气囊4和/或外接的气源对第一气囊4中的气压进行调节,调整骨折外固定器在患者肢体上的束紧度。

61.和以上描述相关关联的,在步骤s1中,获得信号拾取装置3与患者体表的接触状

态,并使得第一气囊4的位置满足对夹板1进行弹性支撑的要求,在步骤s2中,利用第一气囊4中存蓄的压缩气体或外接压缩气体,调整连接带2对患者肢体的束紧力。

62.进一步的:在实施步骤s1之前,向第一气囊4中注入被冷却的液态冷却剂或对第一气囊4中的液态冷却剂进行冷却;向第一气囊4中注入的液态冷却剂或第一气囊4中存蓄的液态冷却剂的体积小于第一气囊4存储空间的体积。与以上相对应的,液态冷却剂可作为一种蓄冷量大的蓄冷剂,具体运用中可采用水作为蓄冷剂;关于对以上提及的限定使得第一气囊4中具有被压缩的气体,这样设置的目的是使得第一气囊4中存储的气体能够对第二气囊16中气压变化起到缓冲作用。

63.实施例2:在实施例1的基础上,针对疼痛评价,医护人员在制定疼痛干预手段或决定是否执行疼痛干预时,采用如下方式进行:流程1、医护人员采用问卷以及现场观察的手段对患者疼痛进行评价,获得主观评价结果;流程2、将由信号拾取装置3所获得的体征参数表征的客观评价结果与主观评价结果进行比对,在设定的偏差下,制定疼痛干预手段或决定是否执行疼痛干预,当比对结果超过设定偏差时,执行流程3;流程3、选取主观评价结果与客观评价结果两个中表征疼痛程度最低的评价结果,根据所选取的评价结果制定疼痛干预手段或决定是否执行疼痛干预;流程4、根据实际情况制定疼痛评价间隔周期,在下一个疼痛评价时间,执行以上流程。

64.以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施方式只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的技术方案下得出的其他实施方式,均应包含在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1