山岳救援综合模拟训练装置的制作方法

山岳救援综合模拟训练装置

1.本实用新型涉及一种山岳救援综合模拟训练装置,属于救援训练设备设施技术领域。

背景技术:

2.随着社会、经济的发展人们对于预防意外的发生越来越重视,但意外总是不可避免的发生。近年来特别是索道、山岳救援任务凸显,消防应急救援队伍作为一支专业的救援队相应的素质能力提升亟待解决,为此,消防索道、山岳的模拟训练设施也在不断投入建设,如何能够设计建设出实用性强、功能齐全、模拟效果好、节省用地和建设经费,是消防应急救援队伍各级领导、专家和消防模拟训练设施建设企业技术人员思考的问题。

技术实现要素:

3.因此,本实用新型的目的在于提供一种山岳救援综合模拟训练装置。

4.为了实现上述目的,本实用新型的一种山岳救援综合模拟训练装置,包括模拟山体以及横渡救援训练组件;在所述模拟山体包括第一山体以及第二山体,所述第一山体的内部布置有训练区;所述横渡救援训练组件包括高塔以及横渡攀爬绳,所述横渡攀爬绳连接于所述第二山体,在所述横渡攀爬绳下方设置有防护网。

5.在所述第二山体上位于连接横渡攀爬绳的部位还设置有模拟洞穴。

6.在所述高塔顶端与所述第二山体上部之间设置有高空索道,高空索道上设置有缆车。

7.以所述高塔为框架,还设置有攀岩装置、空中单杠、天梯、相互依存装置、空中断桥、独木桥、梅花桩、吊索桥、爬绳和/或软梯。

8.在所述第一山体与第二山体之间设置有模拟山涧。

9.在所述模拟山体外侧形成有用于登山攀爬训练的山体轮廓。

10.在所述第一山体上设置有模拟山体坡道,并设置有进入第一山体的洞口,所述洞口包括模拟干洞入口、模拟半湿洞入口和/或模拟湿洞入口。

11.所述训练区内设置有模拟山涧区、攀爬区、障碍物区、洞内攀岩区、湿洞区、潜水洞区、竖洞区、模拟洞穴入口区和/或横渡救援区。

12.所述训练区为多层结构。

13.所述训练区内设置有多条通道,多条通道连通第一山体外侧的模拟山体坡道上的洞口,并且多条通道之间交错连通。

14.在所述通道上设置有多个选择门,从而能够通过控制不同选择门的开关形成不同的训练路线。

15.在所述训练区内设置有监控系统以及应急照明系统。

16.在所述第一山体内还设置有水处理系统。

17.采用上述技术方案,本实用新型的山岳救援综合模拟训练装置,能够根据消防救援的实际需要提供一体化的模拟训练设施,为消防队伍和专职队开展实战化训练提供一个

平台。

附图说明

18.图1为本实用新型的山岳救援综合模拟训练装置的一种实施方式的整体结构分布图。

19.图2为第一山体的一层布局图。

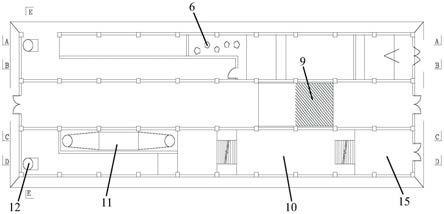

20.图3为第一山体的二层布局图。

21.图4为第一山体的三层布局图。

22.图5为第一山体的四层布局图。

23.图6为第一山体的五层布局图。

24.图7为图2中的a

‑

a向剖视图。

25.图8为图2中的b

‑

b向剖视图。

26.图9为图2中的c

‑

c向剖视图。

27.图10为图2中的d

‑

d向剖视图。

28.图11为图2中的e

‑

e向剖视图。

具体实施方式

29.以下通过附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。

30.本实用新型的山岳救援综合模拟训练装置的构成包括高空缆车、大绳横渡、山岳救援、干洞、半湿洞、湿洞救援训练设施以及辅助设施,功能主要包括模拟高空缆车故障、山区遇险、洞穴内遇险等事故现场,开展救援破拆、救援、输转、救护等技战术训练。

31.如图所示,本实用新型的山岳救援综合模拟训练装置,包括模拟山体以及横渡救援训练组件;在所述模拟山体包括第一山体1以及第二山体2,所述第一山体1的内部布置有训练区。

32.所述横渡救援训练组件包括高塔3以及横渡攀爬绳4,高塔3在10.5米高位置设置所述横渡攀爬绳4,第二山体2和高塔3相距30米,横渡攀爬绳4连接至第二山体2上,攀爬横渡长30米,训练宽度6m,训练高度9米,采用安全保护挂点设置,在所述横渡攀爬绳4下方设置有防护网5。高塔3在9米处设置宽6米,纵深3米的平台,平台护栏及顶部可拴绳支点1.8米。在所述第二山体2的9米位置处设置有模拟洞穴,用于模拟攀爬横渡、山洞救援。

33.在所述高塔3顶端与所述第二山体上部之间设置有高空索道,高空索道上设置有缆车,构成高空索道救援训练设施。

34.高塔39米平台下方设置定点速降装置,蹬踏钢板站台均采用厚度不小于2.5毫米厚防滑钢板一次冷弯成形,墙板宽6米,高度9米。

35.依托高塔3为框架,还设置有高空心理训练设施,包括攀岩装置、空中单杠、天梯、空中断桥、独木桥、梅花桩、吊索桥、爬绳和软梯等。

36.攀岩装置:在9米平台下设置攀岩墙,模拟山岳攀援救援可以和攀爬横渡组合训练。岩壁规格:长*高(6*9米),2名队员可同时使用(岩道2条)。岩板材料:攀岩板采用玻璃钢、石英砂、树脂等,攀岩后骨架采用60*60、40*40(mm)方管,材质为q235b,岩板尺寸:(1*1米)。

37.空中单杠:单杠上方保护系统钢丝绳全部采用直径≥12毫米不绣钢钢丝绳,材质:304钢,采用双滑轮安全保护双挂点设置,无松动、抽丝现象;单杠上方小滑车完好可在固定行程内自由调节。

38.天梯:所有快速连结扣为旋紧状态;对称的链条最长肢和最短肢等长(每米误差不应超过20毫米);为6根直径130毫米、长3米的横木,用两根链条连接起来,6根横木从下到上间距依次为1.4米、1.5米、1.6米、1.7米、1.8米、1.9米。

39.相互依存装置:设置两根直径≥12毫米不绣钢钢丝绳、两名训练者面对面,手握手,在空中的两条钢缆上前进达至终点,短间距0.7米、长间距1.6米形成平行的通路,长度不小于8米。

40.空中断桥:两段断桥轴线在同一直线上(允许上下高度差不超过30毫米);其中一块桥板采用减速机调节伸缩距离,从而使两块桥板调节距离从1.9米到1米。

41.独木桥:由两根铁链和数块宽0.12米、长0.5米踏板联接而成,均采用厚度2.5毫米厚防滑钢板一次冷弯成形,长度8米。

42.梅花桩:1、四根铁链间的间距宜为250 mm、350 mm、250 mm,纵向均布的梅花桩间距宜为800 mm,两排梅花桩的间距不宜大于600 mm,并应相对错开均匀布置。梅花桩整体高度120 mm。无载荷时,梅花桥悬索中心点的悬垂距离不大于两柱间距离的十分之一,最低点标高8m。2、梅花桩桩体由底座、桩柱、桩面构成,宜采用金属结构,各部分间应焊接牢固,底座与铁链间宜以螺栓方式相连接,并采取可靠的防松紧固措施。

43.吊索桥:两根铁链和数块宽0.12米、长0.5米踏板联接而成,均采用厚度2.5毫米厚防滑钢板一次冷弯成形,长度8米。

44.爬绳:立柱和横杆采用矩形焊管制作,通过m10螺栓连接。

45.软梯:立柱和横杆采用矩形焊管制作,通过m10螺栓连接。

46.在所述第一山体1与第二山体2之间设置有模拟山涧,第二山体2的顶部模拟山顶,设有绿化设施,在绿化从中设置多个树桩、石块等模拟不同承重的锚点,训练消防员绳索固定时面对多个锚点如何进行选择。模拟树桩、石块由于要承重,所以制作时要与第二山体2的主体部分相连接,保证承重,确保训练人员安全。

47.模拟山涧的位置,设计有凸出平台,模拟人员跌落位置,消防员进行救助。在山顶和平台之间,设有可添加障碍的装置,可根据训练难度添加相应障碍设施,使训练多样化、更贴近实战。

48.两座山体相连,外部山体造型,上部绿化,正面中间两条攀岩通道,正面两侧为不规则山体,均可以供攀爬使用。在所述第一山体1上设置有模拟山体坡道,并设置进入第一山体1的洞口,所述洞口包括模拟干洞入口、模拟半湿洞入口和/或模拟湿洞入口。

49.所述训练区为多层结构,内部设置有模拟山涧区6、攀爬区7、障碍物区8、洞内攀岩区9、湿洞区10、潜水洞区11、竖洞区12、模拟洞穴入口区13和横渡救援区14。所述训练区内设置有多条通道,多条通道连通第一山体1外侧的模拟山体坡道上的洞口,并且多条通道之间交错连通。

50.在本实施例中,训练区为4层建筑,内设有5条通道,模拟不同的洞穴,中间最大的通道模拟t型洞穴通道,t型通道两侧各设置两条较小洞穴,模拟干洞、半湿洞、湿洞。洞穴入口分为高中低三种,模拟山顶、半山腰、山脚下进入洞穴的场景。洞内横洞、竖洞交错相连,

模拟洞穴的复杂环境。在所述通道上设置有多个选择门,从而能够通过控制不同选择门的开关形成不同的训练路线。

51.t型通道,模拟自然洞穴中t型的自然洞道。次洞穴贯穿上下三层,长度与山体相同,由一层进入,通道地面铺设碎石,部分固定,模拟洞穴崎岖不平的环境,墙面装饰为岩壁,设置洞内攀岩设施、室内固定挂钩训练区。此部分可开展个人单绳技术、个人救援技术、一对一上升下降、过点救援、滑轮技术、洞穴横渡救援、垂直救援、一对一救援、狭小空间救援、保护站技术、偏移技术、srt保护点等综合性救援练习。

52.模拟自然洞穴中干洞型的自然洞道,在模拟洞穴内,上坡、下坡、穿越不同洞穴、直立行走、弯腰行走、匍匐前进等充分体现了自然洞穴的复杂地形,行进救援的艰难程度,主要用于训练自然洞穴中复杂地形的救援人员自身技术以及伤员转移通过技术。

53.模拟自然洞穴中湿洞型的自然洞道,此部分分为湿洞,半湿洞和潜水洞,主要用于训练自然洞穴中复杂水路的救援人员自身技术以及伤员转移通过技术。

54.湿洞、潜水洞与t型洞相邻,在t型洞内设有观察窗,可观摩湿洞、潜水洞的训练情况,及时发现问题,设有排水系统,在发生紧急情况时,一键迅速排水,救援,确保训练安全。

55.为保证湿洞、潜水洞的训练环境,为湿洞、潜水洞设置水循环系统和水处理系统15。

56.在第一山体1的一端设置竖洞,由山顶进入,可通向室内各层的洞穴,作为各个洞穴的连通,以满足模拟自然洞穴中三维空间复杂的救援练习。也作为各个洞穴救援的一个出口。

57.在整个山体内各层,各个室内均设置红外监控装置,能将训练过程全部记录,作为以后教学及训练情况分析的资料,同时监控训练过程,如有紧急情况出现,一键急停救援。

58.训练区内设置多个安全门,训练时,如有情况危险发生,可从安全门逃出。设置照明系统,紧急情况下打开。湿洞潜行区设有排水系统,在潜水时,遇到情况,及时排水,保证安全。训练区内设置监控系统,包括红外摄像机,用于监控训练,掌握训练情况。

59.显然,上述实施例仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1