一种轻薄柔软具有差别化导湿的单面纬编针织面料的制作方法

1.本发明属于纺织面料技术领域,涉及一种单面纬编针织面料,尤其涉及一种轻薄、柔软并具有保暖性能及织物两面液态水差别化导湿的特性,使得人体肌肤面始终保持干爽舒适的针织面料。

背景技术:

2.随着科技的发展及人们生活水平的提高,人们对穿着和家居用品除了美观提出越来越多功能性、舒适性的要求。在夏季炎热天气,人体对纺织面料的诉求主要是轻薄和干爽。为了考虑面料轻质感,市场往往选用单面面料制作夏季成衣,但此类面料在人体大量出汗后,接触身体的面料不吸汗,人体会感觉闷热;而吸湿能力好的面料,被汗水浸湿后感觉到冷感且干燥往往需要一段时间,在这段时间内面料容易粘附在人体身上影响透气性,因此具备单向导湿功能的纺织品面料因需而生,满足了人们对穿着的要求,也将会受到广大消费者和市场的青睐。

3.现有技术的纬编单面单向导湿针织面料主要分为两大类,一类是通过后整理的办法对现有纺织面料的其中一面利用涂层或者印花工艺印制拒水图案以达到织物二面有不同导湿能力,或对纱线进行拒水的前处理使得由此纱线制成的织物以利于单向导湿功能;另一类是利用异形截面的纱线搭配或以双面组织结构为主的双面变化组织结构设计来实现液态水在织物贴肤面层和服装面层的传递能力来实现差异性。

4.专利申请cn202010881143.3,“一种涤盖棉单向导湿校服面料及其制备工艺”,公开了一种包括内层和外层的针织面料,所述内层面料由110dtex/130f的涤纶低弹丝制成,所述外层面料由13

‑

16tex的棉纱制成。其制备工艺包括以下步骤:s1前处理;s2染色;s3除毛;s4后处理;s5成型,由此形成的面料具有单向导湿、快干、透气的特点。

5.专利申请cn201911344139.7,“一种多功能单向导湿棉织物的制备方法”,公开了一种用涂布的方式,将功能材料与织物结合形成的单向传导面料,主要步骤包括:(1)采用硅烷偶联剂对气相纳米二氧化硅进行疏水改性,将其在无水乙醇中分散,制成疏水气相纳米二氧化硅无水乙醇分散液;(2)将疏水气相纳米二氧化硅无水乙醇分散液与含氟拒水剂混合,配制拒水涂层剂;(3)采用拒水涂层剂对棉织物进行单面间隔涂层整理,预烘、焙烘之后,得到多功能单向导湿棉织物。

6.专利申请cn201922433023.2,“一种单向导湿面料”,公开了一种包括防水内层、单向导湿点、织物里层、织物表层和亲水外层的单向导湿面料,防水内层和单向导湿点位于最内侧,与人体接触;织物里层的内侧通过印花工艺复合有防水内层,外侧通过接结法结合有织物表层,织物里层的内侧为单向导湿点,织物表层的外侧通过浸

‑

轧

‑

烘

‑

焙工艺复合有亲水外层且亲水外层位于最外侧来实现单向传导的功能。

7.专利申请cn201811027306.0,“一种多功能单向导湿面料”,公开一种多功能单向导湿面料为双面针织网眼布,通过双面针织机进行织造形成双面结构的坯布,所述坯布的里层是通过集圈的织法形成网孔结构,所述坯布外层的表面积大于所述里层,形成所述里

层的纱线为聚乙烯纱线或聚乙烯复合纤维纱线,形成所述外层纱线为吸水性好的纱线,具有冰凉滑爽、易于染色并具有单向导湿和抗紫外线功能。

8.综合上述先有的专利面料通过后整理、结构设计等技术来实现了单向传导功能。以印花或涂层等后整理方式实现的单向传导面料其单向传导功能耐水洗性能差、感偏硬及干涩,影响了穿着时的柔软感与舒适性。且此工艺适用于平整的布面,不适用于反面具有绒毛或者凹凸结构的布种,而面料本体也较为厚重使得穿着时有压迫感,保温性能也欠缺;在先有双面专利面料通过结构设计结合原料搭配实现的单项传导功能,如服装面采用网眼结构,而贴肤面采用平纹等结构,由于平纹结构空隙少,不利于汗液向服装面吸水材料接触及扩散。

技术实现要素:

9.为了解决上述技术问题,本发明提供了一种轻薄柔软具有差别化导湿的单面纬编针织面料,具体采用以下技术方案:

10.一种轻薄柔软具有差别化导湿的单面纬编针织面料,包括面料本体,所述面料本体包括互相交织,且通过纬编单面平纹和/或单面变化组织结构编织的第一纱线y1和第二纱线y2;所述面料本体具有服装面与贴肤面,并且所述贴肤面有几何不连续凸起区域;在单位面积内,所述服装面由成圈与集圈结构构成,所述贴肤面由成圈与集圈或浮线结构构成,服装面上形成有成圈编织单元、集圈编织单元,贴肤面上形成有成圈编织单元、不成圈编织单元;在面料体的一个单位循环组织中,所述贴肤面至少含有一路用于编织不成圈编织单元的纱线,同时贴肤面上的不成圈编织单元的长度≤4针;且用于编织不成圈编织单元的纱线的面积在一个单位循环组织结构总路数中的单位面积≤70%。

11.进一步,所述服装面的纱线覆盖面积与所述贴肤面的纱线覆盖面积之比大于1.5;所述服装面覆盖面积s

f

为:s

f

=ms

y1

+ns

y2

;所述贴肤面的纱线覆盖面积s

b

为:s

b

=ms

y1

+w

×

ns

y2

,式中m为单位循环组织中第一纱线的个数,n为单位循环组织中第二纱线的个数;并且所述面料本体的单位循环组织中一个编织的线圈内,所述贴肤面纱线的单位覆盖面积s1=5.42d2;所述服装面纱线的单位覆盖面积s2=6.928d2;其中,d为针编弧与沉降弧半圆的内圆半径。

12.进一步,所述第一纱线y1的导湿能力大于所述第二纱线y2的导湿能力,并且所述第二纱线导湿能力和所述第一纱线导湿能力的比值大于1.2,所述第二纱线y2为编织在非贴肤面。

13.进一步,所述第一纱线y1为聚酯纤维、聚酰胺纤维、植物纤维和再生纤维素纤维中的一种或至少两种混纺纱。

14.进一步,所述第二纱线y2为聚丙烯、聚酯类纤维、植物纤维和再生纤维素纤维中的一种或至少两种其混纺纱,表面接触角θ2≥45

°

。

15.进一步,所述服装面为成圈编织单元与集圈编织单元相结合的提花组织结构,或者平纹汗布组织结构。

16.进一步,所述服装面在单位面积中成圈编织单元与集圈编织单元的数量比值为大于1而小于等于3。

17.进一步,所述贴肤面的成圈编织单元与不成圈编织单元的比例在1:1至1:3之间。

18.进一步,所述贴肤面进行起绒处理形成起绒面,用以提高所述织物的保暖能力及改善穿着的舒适性并增大液态水单向传递指数。

19.进一步,所述面料本体还包括氨纶弹性纤维。

20.本发明的有益效果:使用单面纬编针织织机,其中织物服装面由成圈与集圈结构构成,形成增强空气对流的微小孔;织物贴肤面由成圈,集圈及浮线结构构成增加透气性。且在一个单位循环组织中织物服装面至少有一路纱线具有不参加成圈编织的动作,此不成圈动作在一个单位循环组织结构中占总路数≤70%的单位面积。所述第一纱线y1为低导水能力纱,所述第二纱线y2为高导水能力纱。所述第二纱线y2为非贴肤面,使得高导水能力纱与皮肤接触的概率下降,从而降低了出汗后湿粘感以及减缓了水分在贴肤面的水平扩散。由此所得的本发明具有差别化导湿能力和轻薄、柔软的特点,使贴肤面始终保持干爽舒适不粘腻。

附图说明:

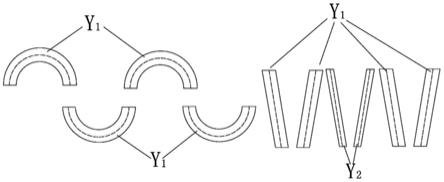

21.图1为本发明的一个线圈内纱线单位覆盖面积示意图;

22.图2为本发明的实施例1结构原理图;

23.图3为本发明的实施例1纱线单位覆盖面积示意图;

24.图4为本发明的实施例1底面与表面水含量差异测量曲线。

具体实施方式:

25.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围,请参阅图1

‑

图4。

26.一种轻薄柔软具有差别化导湿的单面纬编针织面料,使用单面纬编针织织机编织,包括面料本体,所述面料本体包括互相交织,且通过纬编单面平纹和/或单面变化组织结构编织的第一纱线y1和第二纱线y2;所述面料本体具有服装面与贴肤面,并且所述贴肤面有几何不连续凸起区域;在单位面积内,所述服装面由成圈与集圈结构构成,所述贴肤面由成圈与集圈或浮线结构构成,服装面上形成有成圈编织单元、集圈编织单元,贴肤面上形成有成圈编织单元、不成圈编织单元;在面料体的一个单位循环组织中,所述贴肤面至少含有一路用于编织不成圈编织单元的纱线,同时贴肤面上的不成圈编织单元的长度≤4针;且用于编织不成圈编织单元的纱线的面积在一个单位循环组织结构总路数中的单位面积≤70%。服装面的成圈编织单元和集圈编织单元结构,可形成增强空气对流的微小孔,提高空气对流效果。

27.所述第一纱线y1为低导水能力纱,所述第二纱线y2为高导水能力纱,所述第一纱线y1的导湿能力大于所述第二纱线y2的导湿能力,并且所述第二纱线导湿能力和所述第一纱线导湿能力的比值大于1.2,所述第二纱线y2为编织在非贴肤面,使得高导水能力纱与皮肤接触的概率下降,从而降低了出汗后湿粘感以及减缓了水分在贴肤面的水平扩散。

28.所述服装面覆盖面积s

f

为:s

f

=ms

y1

+ns

y2

;所述贴肤面覆盖面积s

b

为:s

b

=ms

y1

+w

×

ns

y2

;式中m为单位循环组织中第一纱线的个数,n为单位循环组织中第二纱线的个数;并且所述面料本体的单位循环组织中一个线圈内,所述贴肤面纱线的单位覆盖面积s1=5.42d2;所述服装面纱线的单位覆盖面积s2=6.928d2;其中,d为针编弧与沉降弧半圆的内圆半径。

29.参考图1,根据peirce经典纬编线圈模型可知:

30.peirce线圈模型假定纱线在织物中完全处于理想状态,既不拉伸也不受压,横截面呈均匀一致的圆形;线圈针编弧与沉降弧部分用半圆来近似表示,针编弧与沉降弧用直线相连;下一横列的针编弧与上一横列的沉降弧相切,相邻的两个沉降弧或相邻的两个针编弧也相切,针编弧与沉降弧半圆的外半径为2d,内圆半径为d,其线圈模型如图1所示,外圆面积=4πd2,内圆面积=πd2;圆柱高为h:

[0031][0032]

由第一纱线y1和第二纱线y2交替编织而成形成图1所示的贴肤面和服装面的单位组织结构:根据peirce线圈模型可得,一个线圈内,贴肤面纱线的单位覆盖面积s1=外圆面积

‑

内圆面积

[0033]

=4πd2‑

πd2[0034]

=3πd2[0035]

=9.42d2‑

4d2[0036]

=5.42d2[0037]

一个线圈内,服装面纱线的单位覆盖面积s2=h

圈柱

×

d

×2[0038]

=h

×

d

×2[0039]

=3.464d

×

d

×2[0040]

=6.928d2[0041]

作为本发明的进一步,所述第一纱线y1的导湿能力大于所述第二纱线y2的导湿能力,并且d

y2

:d

y1

大于1.2,高导湿的第二纱线编织在非贴肤面。所述第一纱线y1可以为聚酯纤维、聚酰胺纤维、植物纤维以及再生纤维素纤维及其混纺纱。

[0042]

所述第二纱线y2为聚丙烯、聚酯类纤维、植物纤维、再生纤维素纤维中的一种或至少两种的混纺纱,其表面接触角θ2≥45

°

。

[0043]

所述服装面为成圈编织单元与集圈编织单元相结合的提花组织结构,或平纹汗布组织结构。

[0044]

所述服装面在单位面积中成圈编织单元与集圈编织单元的数量比值为大于1而小于等于3,使得布面有微小孔肌理,增强空气间对流,从而增加面料的透气性能。

[0045]

所述贴肤面成圈编织单元与不成圈编织单元的比例在1:1至1:3之间。

[0046]

所述针织面料贴肤面可以进行起绒处理形成保暖层,从而增大织物厚度以利于液态水的差别化传递。

[0047]

所述贴肤面进行起绒处理形成保暖层,以提高所述织物的保暖能力及改善穿着的舒适性并增大液态水单向传递指数,减少了纱线与皮肤接触的概率,增大了织物厚度以利于液态水的差别化传递,提升了手感的柔软舒适性。

[0048]

所述针织面料加入氨纶弹性纤维,且氨纶含量大于5%,从而提升面料体的弹性及

品质感。

[0049]

所述面料本体的面料克重小于200g/m2,穿着轻盈,无压迫感。

[0050]

所述面料本体采用的生产工艺为:纱线

→

坯布织造

→

高温预定

→

溢流染色

→

定型,其定型后成品面料克重为130g/m2,贴肤面进行起绒处理增加保暖性,穿着舒适柔软的同时轻薄而无压迫感。

[0051]

实施例1:

[0052]

第一纱线y1采用普通c型截面涤纶,pes 80d/144f;第二纱线y2选用普通圆形截面涤纶,pes 30d/24f。此二条纱线互相交织制成面料本体,且形成纬编单面平纹。面料本体具有服装面与贴肤面,所述服装面由成圈与集圈结构构成,第一纱线y1和第二纱线y2编织构成服装面。所述贴肤面由成圈与集圈或浮线结构构成。其中,第二纱线y2在贴肤面上编织形成不成圈编织单元;第一纱线y1露出在贴肤面,形成几何不连续凸起区域。一个单位循环组织中,由两条第一纱线y1和一条第二纱线y2组成,m=2,n=1。

[0053]

如图1

‑

3所示,本实施例中,贴肤面纱线的覆盖面积s

b

=2s

1y1

+s

2y2

×

w;该针织物服装面纱线的覆盖面积s

f

=2s

2y1

+s

2y2

。

[0054]

第一纱线y1(80d/144f)涤纶单丝当量半径为:

[0055][0056]

d

y1

=2

×

3.80=7.6(μm)

[0057]

同理,我们算出第二纱线y2(30d/24f)涤纶单丝当量半径为:

[0058][0059]

d

y2

=2

×

5.70=11.4(μm)

[0060]

综上所述,该针织面料在一个单位循环组织结构中贴肤面纱线的覆盖面积

[0061]

该针织物在一个单位循环组织结构中服装面纱线的覆盖面积s

f

=2s

2y1

+s

2y2

=6.928d

y12

×

2+6.928d

y22

[0062]

=1700.69μm2[0063]

由此,s

f

:s

b

=1.39。

[0064]

在本实例中第一纱线y1(的接触角为55

°

,第二纱线y2的接触角为63

°

。所述针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。本次所测量的面料本体其单向导湿能力owtc(one way transport capability)为240%。

[0065]

对比例1:

[0066]

第一纱线y1和第二纱线y2均采用普通涤纶(pes 80d/144f)互相交织形成纬编单面

平纹面料,接触角为55

°

。一个单位循环组织中,也由两条第一纱线y1和一条第二纱线y2组成。以上所述针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。测量出此面料的单向导湿能力owtc(one way transport capability)为80%。

[0067]

两者对比可知,本发明通过对面料的结构和纱支的改性,面料轻薄、柔软,且大大提高了面料的单向导湿能力,能够长期保持所述面料本体的贴肤面的干爽舒适。

[0068]

实施例2:

[0069]

在实施例1的基础上,采用150d/288f涤纶为第一纱线y1和40d/36f丙纶为第二纱线y2。此二条纱线互相交织制成面料本体,并进行起绒处理。其中,第二纱线y2为所述贴肤面的不成圈编织单元的纱线;第一纱线y1露出在贴肤面,为其几何不连续凸起区域。服装面为提花结构,贴肤面具有绒毛区。一个单位循环组织中,由两条第一纱线y1和一条第二纱线y2组成,m=2,n=1。

[0070]

本实施例中,贴肤面纱线的覆盖面积s

b

=2s

1y1

+s

2y2

×

w;该针织物服装面纱线的覆盖面积s

f

=2s

2y1

+s

2y2

。

[0071]

第一纱线y1(150d/288f)涤纶单丝当量半径为:

[0072][0073]

d

y1

=2

×

3.16=6.32(μm)

[0074]

同理,我们算出第二纱线y2(40d/36f)丙纶单丝当量半径为:

[0075][0076]

d

y2

=2

×

4.47=8.94(μm)

[0077]

综上所述,本发明在一个单位循环组织结构中贴肤面纱线的覆盖面积

[0078]

本发明在一个单位循环组织结构中服装面纱线的覆盖面积s

f

=2s

2y1

+s

2y2

=6.928d

y12

×

2+6.928d

y22

[0079]

=1107.15μm2[0080]

由此,s

f

:s

b

=1.34。

[0081]

在本实例中第一纱线y1的接触角为58

°

,第二纱线y2的接触角为71

°

。所述针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。本次所测量的面料本体其单向导湿能力owtc(one way transport capability)为320%。

[0082]

对比例2:

[0083]

第一纱线y1和第二纱线y2均采用普通涤纶(150d/288f)互相交织形成纬编单面面

料,结构与实施例1相同。纱线的接触角为56

°

。一个单位循环组织中,也由两条第一纱线y1和一条第二纱线y2组成。以上所述针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。测量出此面料的单向导湿能力owtc(one way transport capability)为90%。

[0084]

两者对比可知,本发明通过对面料的结构和纱支的改性,并加起绒处理,使面料轻薄、柔软,且大大提高了面料的单向导湿能力,能够长期保持所述面料本体的贴肤面的干爽舒适。

[0085]

实施例3:

[0086]

在实施例1的基础上,采用第一纱线y1:涤纶(pes 80d/144f)和第二纱线y2:尼龙66(50d/48f),此二条纱线互相交织制成面料本体,且形成纬编单面面料。其中,第二纱线y2为所述贴肤面的不成圈编织单元的纱线;第一纱线y1露出在贴肤面,为其几何不连续凸起区域。一个单位循环组织中,由四条第一纱线y1和三条第二纱线y2组成,m=4,n=3。

[0087]

本实施例中,贴肤面纱线的覆盖面积s

b

=4s

1y1

;该针织物服装面纱线的覆盖面积s

f

=4s

2y1

+3s

2y2

×

w。

[0088]

第一纱线y1(80d/144f)涤纶单丝当量半径为:

[0089][0090]

d

y1

=2

×

3.80=7.6(μm)

[0091]

同理,我们算出第二纱线y2(50d/48f)尼龙66单丝当量半径为:

[0092][0093]

d

y2

=2

×

4.47=8.94(μm)

[0094]

综上所述,本发明在一个单位循环组织结构中贴肤面纱线的覆盖面积

[0095]

本发明在一个单位循环组织结构中服装面纱线的覆盖面积s

f

=4s

2y1

+3s

2y2

=6.928d

y12

×

4+3

×

6.928d

y22

[0096]

=3261.78μm2[0097]

由此,s

f

:s

b

=1.22。

[0098]

在本实例中第一纱线y1(80d/144f)的接触角为58

°

,第二纱线y2(50d/48f)的接触角为71

°

。所述针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。本次所测量的面料本体其单向导湿能力owtc(one way transport capability)为280%。

[0099]

对比例3:

[0100]

与对比例1采用同样的纱支和结构,根据测试结果对比可知,本发明通过对面料的

结构和纱支的改性,并加起绒处理,使面料轻薄、柔软,且大大提高了面料的单向导湿能力。

[0101]

实施例4:

[0102]

在实施例1的基础上,采用第一纱线y1:涤纶(200d/256f)和第二纱线y2:涤纶(30d/24f),此二条纱线互相交织制成面料本体,且形成纬编单面面料。其中,第二纱线y2(30d/24f)为所述贴肤面的不成圈编织单元的纱线;第一纱线y1(200d/256f)露出在贴肤面,为其几何不连续凸起区域。一个单位循环组织中,由一条第一纱线y1(200d/256f)和一条第二纱线y2(30d/24f)组成,m=1,n=1。

[0103]

本实施例中,贴肤面纱线的覆盖面积s

b

=s

1y1

+s

2y2

×

w;该针织物服装面纱线的覆盖面积s

f

=s

2y1

+s

2y2

。

[0104]

第一纱线y1(200d/256f)涤纶单丝当量半径为:

[0105][0106]

d

y1

=2

×

4.77=9.54(μm)

[0107]

同理,我们算出第二纱线y2(30d/24f)涤纶单丝当量半径为:

[0108][0109]

d

y2

=2

×

5.70=11.4(μm)

[0110]

综上所述,本发明在一个单位循环组织结构中贴肤面纱线的覆盖面积

[0111][0112]

本发明在一个单位循环组织结构中服装面纱线的覆盖面积s

f

=s

2y1

+s

2y2

=6.928d

y12

+6.928d

y22

[0113]

=1530.89μm2[0114]

由此,s

f

:s

b

=1.23。

[0115]

在本实例中第一纱线y1(200d/256f)的接触角为52

°

,第二纱线y2(30d/24f)的接触角为68

°

。所述针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。本次所测量的面料本体其单向导湿能力owtc(one way transport capability)为330%。

[0116]

对比例4:

[0117]

第一纱线y1和第二纱线y2均采用涤纶(200d/256f)互相交织形成纬编单面面料,结构与实施例1相同。纱线的接触角为48

°

。一个单位循环组织中,也由一条第一纱线y1(200d/256f)和一条第二纱线y2(200d/256f)组成。以上所述针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。测量出此面料的单向导湿能力owtc(one way transport capability)为90%。

[0118]

根据测试结果对比可知,本发明通过对面料的结构和纱支的改性,并加起绒处理,使面料轻薄、柔软,且大大提高了面料的单向导湿能力。

[0119]

实施例5:

[0120]

在实施例1中,增加弹性纱线(如氨纶),且第一纱线y1采用普涤纶(80d/144f);第二纱线y2选用涤纶(75d/72f)。此三条纱线互相交织制成面料本体,且形成纬编单面。面料本体具有服装面与贴肤面,氨纶作为面料本体的绑纱。所述服装面由成圈与集圈结构构成,第一纱线y1(80d/144f)和第二纱线y2(75d/72f)构成服装面。所述贴肤面由成圈与集圈或浮线结构构成。其中,第二纱线y2(75d/72f)为所述贴肤面的不成圈编织单元的纱线;第一纱线y1(80d/144f)露出在贴肤面,为其几何不连续凸起区域。一个单位循环组织中,由两条第一纱线y1(80d/144f)和一条第二纱线y2(75d/72f)组成,m=2,n=1。

[0121]

本实施例中,氨纶作为绑纱,其占有的面积很小,可忽略面积。贴肤面纱线的覆盖面积s

b

=2s

1y1

+s

2y2

×

w;该针织物服装面纱线的覆盖面积s

f

=2s

2y1

+s

2y2

。

[0122]

第一纱线y1(80d/144f)涤纶单丝当量半径为:

[0123][0124]

d

y1

=2

×

3.80=7.6(μm)

[0125]

同理,算出第二纱线y2(75d/72f)涤纶单丝当量半径为:

[0126][0127]

d

y2

=2

×

4.47=8.94(μm)

[0128]

综上所述,本发明在一个单位循环组织结构中贴肤面纱线的覆盖面积

[0129]

本发明在一个单位循环组织结构中服装面纱线的覆盖面积s

f

=2s

2y1

+s

2y2

=6.928d

y12

×

2+6.928d

y22

[0130]

=1354.03μm2[0131]

由此,s

f

:s

b

=1.05。

[0132]

在本实例中第一纱线y1(80d/144f)的接触角为61

°

,第二纱线y2(75d/72f)的接触角为69

°

。所述针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。本次所测量的面料本体其单向导湿能力owtc(one way transport capability)为290%。

[0133]

对比例5:

[0134]

增加氨纶,其他与对比例1采用同样的纱支和结构,根据测试结果对比可知,本发明通过对面料的结构和纱支的改性,并加起绒处理,使面料轻薄、柔软,且大大提高了面料的单向导湿能力。

[0135]

实施例6:

[0136]

与实施例1采用同样的纱线和结构:由两条第一纱线y1(80d/144f)和一条第二纱

线y2(30d/24f)组成单面平纹面料。一个单位循环组织中,m=1,n=3。

[0137]

本实施例中,贴肤面纱线的覆盖面积s

b

=s

1y1

+3s

2y2

×

w;该针织物服装面纱线的覆盖面积s

f

=s

2y1

+3s

2y2

。

[0138]

第一纱线y180d/144f涤纶单丝当量半径为:

[0139][0140]

d

y1

=2

×

3.80=7.6(μm)

[0141]

同理,我们算出第二纱线y2(30d/24f)涤纶单丝当量半径为:

[0142][0143]

d

y2

=2

×

5.70=11.4(μm)

[0144]

综上所述,该针织物在一个单位循环组织结构中贴肤面纱线的覆盖面积

[0145]

该针织物在一个单位循环组织结构中服装面纱线的覆盖面积s

f

=s

2y1

+3s

2y2

=6.928d

y12

+6.928d

y22

×3[0146]

=3101.25μm2[0147]

由此,s

f

:s

b

=1.47。

[0148]

在本实例中第一纱线y1(80d/144f)的接触角为55

°

,第二纱线y2(30d/24f)的接触角为63

°

。所述针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。本次所测量的面料本体其单向导湿能力owtc(one way transport capability)为280%。

[0149]

对比例6:

[0150]

与对比例1采用同样的纱支和结构,第一纱线y1和第二纱线y2均采用涤纶(80d/144f)互相交织形成纬编单面面料,结构与实施例1相同。纱线的接触角为53

°

。测量出此面料的单向导湿能力owtc(one way transport capability)为80%。

[0151]

根据测试结果对比可知,本发明通过对面料的结构和纱支的改性,使面料轻薄、柔软,且大大提高了面料的单向导湿能力。

[0152]

由上述实例可以得到,通过利用粗纱和细纱的相互交织,使细纱不贴肤,明显增强了织物二表面的毛细导水能力差别,以到达“使得人体肌肤面始终保持干爽舒适”的目的,同时本发明具有轻薄、柔软及差别化导湿能力。该针织面料可满足人们对穿着的舒适性、功能性、实用性的需求,适用范围广,具有良好的市场前景及经济、社会效益。

[0153]

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员

可以理解的其他实施方式。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1