考古集成平台的制作方法

1.本发明涉及考古设备技术领域,尤其涉及一种考古集成平台。

背景技术:

2.我国是历史悠久的文明古国,是世界上保存文物最多的国家之一。丰富多彩的文物具有重要的历史、艺术、科学和社会价值,是全民族最珍贵的历史文化遗产。据统计,我国现有馆藏文物3018.5万件,不可移动文物77万处,并有大量丰富的地下文物未被发掘。

3.相关技术中,考古作业还沿用传统考古技术,即利用人工发掘、人工探测、人工记录、人工提取信息、人工分析,使得考古作业开展的效率低下。

4.因此,一种高效作业的考古集成平台的出现势在必行。

技术实现要素:

5.针对现有技术中所存在的不足,本发明提供了一种考古集成平台,以解决相关技术中传统考古作业效率低下的技术问题。

6.本发明提供了一种考古集成平台,包括:

7.工作舱;

8.双层桁架机构,设于所述工作舱内;所述双层桁架机构包括多个间隔设置的立柱、用于检测考古提取、运输作业的第一桁架组件及用于考古数字化作业的第二桁架组件,所述第一桁架组件围接于多个所述立柱的顶部,所述第二桁架组件间隔所述第一桁架组件连接于多个所述立柱的柱体,所述第二桁架组件位于所述第一桁架组件的下方;

9.湿度调节组件,围设于所述工作舱的侧壁;所述湿度调节组件包括多个加湿口,多个所述加湿口均匀分布于所述工作舱,所述湿度调节组件用于调节所述工作舱内的湿度。

10.可选地,多个所述立柱呈矩形分布,所述第一桁架组件包括两第一横梁、第一纵轨、钩结构、第二纵轨及载荷台;

11.两所述第一横梁分别连接于呈矩形分布的多个所述立柱的顶部的相对侧;

12.所述第一纵轨的两端分别可活动连接于两所述第一横梁,所述钩结构可活动连接于所述第一纵轨的下方,所述钩结构可沿所述第一纵轨的轨体来回移动,所述钩结构用于提取重物;

13.所述第二纵轨的两端分别可活动连接于两所述第一横梁,所述载荷台可活动连接于所述第二纵轨的下方,所述载荷台可沿所述第二纵轨的轨体来回移动,所述载荷台用于提取轻物。

14.可选地,所述第一桁架组件还包括第一驱动件和第二驱动件;

15.所述第一驱动件设于所述第一纵轨,所述第一驱动件用于驱动所述钩结构沿所述立柱的柱体方向来回移动;

16.所述第二驱动件设于所述第二纵轨,所述第二驱动件用于驱动所述载荷台沿所述立柱的柱体方向来回移动。

17.可选地,多个所述立柱呈矩形分布,所述第二桁架组件包括两第二横梁、第三纵轨、第一摄像装置、第四纵轨及第二摄像装置;

18.两所述第二横梁分别连接于呈矩形分布的多个所述立柱的柱体的相对侧;

19.所述第三纵轨的两端可活动连接于两所述第二横梁,所述第一摄像装置可活动连接于所述第三纵轨,所述第一摄像装置可沿所述第三纵轨的轨体来回移动,所述第一摄像装置用于采集文物的二维数据;

20.所述第四纵轨的两端可活动连接于两所述第二横梁,所述第二摄像装置可活动连接于所述第四纵轨,所述第二摄像装置可沿所述第四纵轨的轨体来回移动,所述第二摄像装置用于采集文物的三维数据。

21.可选地,所述第二桁架组件还包括第三驱动件和第四驱动件;

22.所述第三驱动件设于所述第三纵轨,所述第三驱动件用于驱动所述第一摄像装置沿所述立柱的柱体方向来回移动;

23.所述第四驱动件设于所述第四纵轨,所述第四驱动件用于驱动所述第二摄像装置沿所述立柱的柱体方向来回移动。

24.可选地,所述湿度调节组件包括加湿管道和加湿调节器;

25.所述加湿管道包括一主管道、多个支管道和多个三通件,多个所述支管道沿所述立柱的柱体方向均匀间隔设置,多个所述三通件和多个所述支管道一一对应设置;所述主管道具有一总流入端和多个总流出端,所述总流入端连通所述加湿调节器,每一所述总流出端通过每一所述三通件连通每一所述支管道的首尾,以在所述支管道处形成供水回路;

26.所述主管道设于所述工作舱的内壁,且所述主管道沿远离地面的方向延伸,所述支管道环设于所述工作舱的内侧壁;

27.所述加湿调节器设于所述工作舱外;

28.多个所述加湿口均匀间隔设于多个所述支管道。

29.可选地,每相邻两所述支管道上设置的多个加湿口交错设置;和/或,

30.所述湿度调节组件还包括多个阀门,所述阀门靠近所述总流出端设置,多个所述阀门与多个所述支管道一一对应设置,每一所述阀门用于控制每一所述支管道的供水回路的连通或断开。

31.可选地,所述工作舱包括多个模块化单元框架、多个窗户、舱门及多个密封件;

32.多个所述模块化单元框架装配形成主体框架;多个所述窗户安装于所述主体框架上,且在所述窗户和所述主体框架的连接处设有密封件;所述舱门安装于所述主体框架上,且在所述舱门和所述主体框架的连接处设有密封件;

33.所述密封件包括连接的固定端和弹性密封端,所述固定端的轴向呈条状且其横截面积为矩形,所述弹性密封端的横截面积为环形。

34.可选地,所述考古集成平台还包括温度监测件,所述温度监测件包括多个温度传感器,多个所述温度传感器靠近所述工作舱的顶部设于所述工作舱的内壁。

35.可选地,所述考古集成平台还包括照明装置,所述照明装置包括多个led灯、与多个所述led灯一一对应设置的多个安装槽及线槽,所述线槽环设于所述工作舱靠近侧壁的顶部,多个所述安装槽间隔凹设于所述线槽上,且相邻两所述安装槽间距为1~3米,每一所述led灯可旋转安装于每一所述安装槽。

36.相比于现有技术,本发明具有如下有益效果:

37.本发明技术中,通过设置工作舱,以给考古文物提高一个隔绝外界氧化、相对密封的保护的开采环境。通过设置双层桁架机构,以实现考古提取作业、运输作业、记录作业、资料采集作业、数据整合作业的自动化操作及数字化操作,可有效促进多工种的同时进行,大大提高了考古作业的效率。通过设置湿度调节组件,以满足工作舱内文物对不同湿度的需求,提高了整个考古集成平台的普适性。如此,通过各个模块之间的相互配合作业,替代了人工逐一发掘、采集、记录、分析等作业,有效推进了考古作业的数字化进程。并且,整个考古集成平台易于操作,大大减轻了作业人员的工作量,有利于考古行业的可持续发展。

附图说明

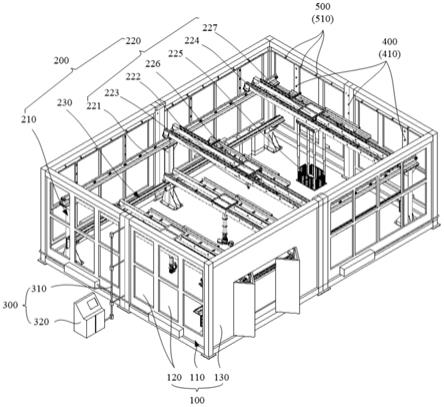

38.图1为本发明一实施例中的考古集成平台的整装结构示意图;

39.图2为本发明一实施例中的双层桁架组件装配图;

40.图3为本发明一实施例中的湿度调节组件的结构示意图;

41.图4为图1的局部放大图;

42.图5为本发明一实施例中的led灯的结构示意图。

43.附图标号说明:

44.100工作舱231第二横梁200双层桁架机构232第三纵轨300湿度调节组件233第一摄像装置400温度监测件234第四纵轨500照明装置235第二摄像装置110主体框架236第三驱动件120窗户237第四驱动件130舱门310加湿管道210立柱311主管道220第一桁架组件312支管道221第一横梁313三通件222第一纵轨320加湿调节器223钩结构410温度传感器224第二纵轨510led灯225载荷台511安装件226第一驱动件512旋转件227第二驱动件513俯仰角摆动件230第二桁架组件514光源

45.本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

46.为了使本发明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白,下面结合附图及实施例对本发明中的技术方案进一步说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本发明,并不用于限定本发明。

47.参见图1至图5,本发明提供了一种考古集成平台,包括:

48.工作舱100;

49.双层桁架机构200,设于所述工作舱100内;所述双层桁架机构200包括多个间隔设置的立柱210、用于检测考古提取、运输作业的第一桁架组件220及用于考古数字化作业的第二桁架组件230,所述第一桁架组件220围接于多个所述立柱210的顶部,所述第二桁架组件230间隔所述第一桁架组件220连接于多个所述立柱210的柱体,所述第二桁架组件230位于所述第一桁架组件220的下方;

50.湿度调节组件300,围设于所述工作舱100的侧壁;所述湿度调节组件300包括多个加湿口(图中未画出),多个所述加湿口均匀分布于所述工作舱100,所述湿度调节组件300用于调节所述工作舱100内的湿度。

51.本实施例中,为了给文物提供密闭的保护空间,设置了工作舱100。所述工作舱100将露出地面的文物笼罩住,以隔绝外界环境对文物的干扰;如此,可避免雨雪等天气雨雪对文物的冲刷、氧气对文物的氧化等破坏,有利于文物保护。同时,所述工作舱100的设置还给作业人员搭建了相对稳定安全的作业环境,提高了野外考古作业的安全性。

52.为了提高考古工作的效率,设置了双层桁架机构200。所述双层桁架机构200采用上下两层分开控制、分开作业的机理以可同时进行考古文物的提取、考古文物的运输、作业人员的运输,及考古图片的采集、考古视频的拍摄、考古人员进行考古作业等资料的采集;其实现了多个工种的同时进行,有效提高了考古作业的效率。具体地,所述双层桁架机构200包括多个立柱210,以及设置在多个所述立柱210顶部位置的第一桁架组件220、设置在靠近多个所述立柱210中部位置的第二桁架组件230。可以理解,所述第一桁架组件220和所述第二桁架组件230均依靠多个所述立柱210实现对其的支撑。例如但不限于,所述第一桁架组件220平行设置于所述第二桁架组件230。应当理解,所述立柱210远离所述第一桁架组件220的一端连接于地面。例如但不限于,所述立柱210通过地钉实现与地面的连接紧固。

53.为了模拟所述工作舱100内的湿度环境,以匹配文物保护中对湿度的要求,设置了湿度调节组件300。所述湿度调节组件300环设于所述工作舱100的内侧壁,且所述湿度调节组件300包括多个均匀分布于所述工作舱100内的加湿口,以实现对所述工作舱100内环境中湿度的均匀调节。

54.如此,通过各个模块之间的相互配合作业,替代了人工逐一发掘、采集、记录、分析等作业,实现了考古作业的自动化操作和数字化操作,大大提高了考古作业的效率。并且,整个考古集成平台易于操作,大大减轻了作业人员的工作量,有利于考古行业的可持续发展。

55.在一实施例中,为了加强所述立柱210的刚性支承力,还设置了多个加强筋。多个所述加强筋绕所述立柱210的周侧间隔设置,所述加强筋的相邻两侧分别连接于地面和所述立柱210的侧壁。

56.在一实施例中,为了降低成本,所述第一桁架组件220通过螺钉/螺栓连接紧固于多个所述立柱210的顶部,和/或,所述第二桁架组件230通过螺钉/螺栓连接紧固于多个所述立柱210靠近中部的位置。

57.可选地,多个所述立柱210呈矩形分布,所述第一桁架组件220包括两第一横梁

221、第一纵轨222、钩结构223、第二纵轨224及载荷台225;

58.两所述第一横梁221分别连接于呈矩形分布的多个所述立柱210的顶部的相对侧;

59.所述第一纵轨222的两端分别可活动连接于两所述第一横梁221,所述钩结构223可活动连接于所述第一纵轨222的下方,所述钩结构223可沿所述第一纵轨222的轨体来回移动,所述钩结构223用于提取重物;

60.所述第二纵轨224的两端分别可活动连接于两所述第一横梁221,所述载荷台225可活动连接于所述第二纵轨224的下方,所述载荷台225可沿所述第二纵轨224的轨体来回移动,所述载荷台225用于提取轻物。

61.本实施例中,设置了两第一横梁221于呈矩形分布的多个立柱210的顶部的相对侧,设置了可沿两所述第一横梁221往返移动的第一纵轨222、以及可沿两所述第一横梁221往返移动的第二纵轨224,如此,以通过两所述第一横梁221实现对第一纵轨222、第二纵轨224的支撑,以及通过两所述第一横梁221的梁身方向给所述第一纵轨222和所述第二纵轨224的移动方向导向,从而保证所述第一纵轨222和所述第二纵轨224在移动过程中的稳定性。例如但不限于,两所述第一横梁221平行设置。为了实现对体积较大或者重量较重的文物的提取、运输,设置了钩结构223。所述钩结构223设于所述第一纵轨222的下方,且所述钩结构223可沿所述第一纵轨222的轨身往复运动,以便于对不同方位处的文物进行提取,如此,在所述第一纵轨222可沿两所述第一横梁221往复运动、及所述钩结构223可沿所述第一纵轨222往复运动的情况下,所述钩结构223及其运输的文物,至少可实现四个自由度上的移动。为了实现对体积较小、重量较轻或者需要人工手持的文物的提取,设置了载荷台225。所述载荷台225设于所述第二纵轨224的下方,且所述载荷台225可沿所述第二纵轨224往复运动,以便于对不同方位处的文物进行提取,如此,在所述第二纵轨224可沿两所述第一横梁221往复运动、及所述载荷台225可沿所述第二纵轨224往复运动的情况下,所述载荷台225及其运输的文物/人员,至少可实现四个自由度上的移动。

62.在一实施例中,为精简结构,两所述第一横梁221和多个所述立柱210的顶部的连接处,均通过螺钉/螺栓实现连接紧固。

63.在另一实施例中,为实现所述第一纵轨222和两所述第一横梁221之间的可活动连接,以及所述第二纵轨224和两所述第一横梁221之间的可活动连接,在两所述第一横梁221远离所述立柱210的一侧设置了滑轨,所述滑轨沿所述第一横梁221的梁身延伸,在所述第一纵轨222的两端靠近所述第一横梁221的一侧分别设置了与所述滑轨相适配的滑块;如此,以通过所述滑块与所述滑轨的相对滑动,实现所述第一纵轨222相对所述两所述第一横梁221的可活动连接。同时,在所述第二纵轨224的两端靠近所述第一横梁221的一侧分别设置了与所述滑轨相适配的滑块;如此,以通过所述滑块与所述滑轨的相对滑动,实现所述第二纵轨224相对所述两所述第一横梁221的可活动连接。

64.在又一实施例中,为了实现所述第一纵轨222和所述第二纵轨224的可控制驱动,在所述第一横梁221上设置了驱动电机,以驱动所述第一纵轨222和所述第二纵轨224沿所述第一横梁221的梁体方向往复移动。为实现所述钩结构223的可控制驱动,在所述第一纵轨222上设置了驱动电机,以驱动所述钩结构223沿所述第一纵轨222的轨体方向往复移动。例如但不限于,该驱动电机为丝杆驱动电机,所述丝杆驱动电机设于所述第一纵轨222靠近所述第一横梁221处。为实现所述载荷台225的可控制驱动,在所述第二纵轨224上设置了驱

动电机,以驱动所述载荷台225沿所述第二纵轨224的轨体方向往复移动。例如但不限于,该驱动电机为丝杆驱动电机,所述丝杆驱动电机设于所述第二纵轨224靠近所述第一横梁221处。

65.可选地,所述第一桁架组件220还包括第一驱动件226和第二驱动件227;

66.所述第一驱动件226设于所述第一纵轨222,所述第一驱动件226用于驱动所述钩结构223沿所述立柱210的柱体方向来回移动;

67.所述第二驱动件227设于所述第二纵轨224,所述第二驱动件227用于驱动所述载荷台225沿所述立柱210的柱体方向来回移动。

68.本实施例中,为实现所述钩结构223在空间(竖直方向)上的自由移动,设置了第一驱动件226。具体地,为实现所述第一驱动件226与所述第一纵轨222的连接紧固性,在所述第一纵轨222远离地面的一侧设置了可活动的连接基板。所述第一驱动件226连接于所述连接基板,所述第一驱动件226远离所述连接基板的一端通过绳索连接所述钩结构223,如此,可通过驱动所述连接基板,实现对所述第一驱动件226和所述钩结构223这一整体的在所述第一纵轨222的轨身方向上的往复移动;通过所述第一驱动件226以实现所述钩结构223在垂直地面的竖直方向上的往复移动,从而使得所述钩结构223及所述钩结构223上悬挂的文物至少实现6个自由度上的移动。例如但不限于,所述第一驱动件226为电机驱动件。例如但不限于,所述钩结构223为葫芦起重装置。

69.在一实施例中,可控制所述第一纵轨222沿所述第一横梁221移动的移动速度为10m/min,可控制所述钩结构223沿所述第一纵轨222移动的移动速度为10m/min,可控制所述钩结构223沿平行所述立柱210的柱体的方向移动的移动速度为2~4/min。

70.为实现所述载荷台225在空间(竖直方向)上的自由移动,设置了第二驱动件227。具体地,为实现所述第二驱动件227与所述第二纵轨224的连接紧固性,在所述第二纵轨224远离地面的一侧设置了可活动的连接基板。所述第二驱动件227连接于所述连接基板,所述第二驱动件227远离所述连接基板的一端通过可伸缩的连接杆连接所述载荷台225,如此,可通过驱动所述连接基板,实现对所述第二驱动件227和所述载荷台225这一整体的在所述第二纵轨224的轨身方向上的往复移动;通过所述第二驱动件227以实现所述载荷台225在垂直地面的竖直方向上的往复移动,从而使得所述载荷台225及所述载荷台225上运载的文物/人员至少实现6个自由度上的移动。例如但不限于,所述第二驱动件227为电机驱动件。例如但不限于,所述载荷台225为升降平台。

71.在一实施例中,可控制所述第二纵轨224沿所述第一横梁221移动的移动速度为5m/min,可控制所述载荷台225沿所述第二纵轨224移动的移动速度为5m/min,可控制所述载荷台225沿平行所述立柱210的柱体的方向移动的移动速度为1~2m/min。

72.可选地,多个所述立柱210呈矩形分布,所述第二桁架组件230包括两第二横梁231、第三纵轨232、第一摄像装置233、第四纵轨234及第二摄像装置235;

73.两所述第二横梁231分别连接于呈矩形分布的多个所述立柱210的柱体的相对侧;

74.所述第三纵轨232的两端可活动连接于两所述第二横梁231,所述第一摄像装置233可活动连接于所述第三纵轨232,所述第一摄像装置233可沿所述第三纵轨232的轨体来回移动,所述第一摄像装置233用于采集文物的二维数据;

75.所述第四纵轨234的两端可活动连接于两所述第二横梁231,所述第二摄像装置

235可活动连接于所述第四纵轨234,所述第二摄像装置235可沿所述第四纵轨234的轨体来回移动,所述第二摄像装置235用于采集文物的三维数据。

76.本实施例中,设置了两第二横梁231于呈矩形分布的多个立柱210的靠近中部位置的相对侧,设置了可沿两所述第二横梁231往返移动的第三纵轨232、以及可沿两所述第二横梁231往返移动的第四纵轨234,如此,以通过两所述第二横梁231实现对第三纵轨232、第四纵轨234的支撑,以及通过两所述第二横梁231的梁身方向给所述第三纵轨232和所述第四纵轨234的移动方向导向,从而保证所述第三纵轨232和所述第四纵轨234在移动过程中的稳定性。例如但不限于,两所述第二横梁231平行设置,且两所述第二横梁231与两所述第一横梁221平行设置。为实现对二维图像、文理数据采集及对作业人员工作的记录,设置了第一摄像装置233。例如但不限于,所述第一摄像装置233为云台相机装备。所述第一摄像装置233可活动设于所述第三纵轨232上,且所述第一摄像装置233可沿所述第三纵轨232的轨身往复移动,以便于对不同方位处的二维数据进行采集、记录,如此,在所述第三纵轨232可沿两所述第二横梁231往复移动、及所述第一摄像装置233可沿所述第三纵轨232往复移动的情况下,所述第一摄像装置233至少可实现四个自由度上的移动。为实现对三维图像数据、频谱数据的采集及记录,设置了第二摄像装置235。例如但不限于,所述第二摄像装置235为云台三维扫描仪加高光谱仪装备。所述第二摄像装置235可活动设于所述第四纵轨234上,且所述第二摄像装置235可沿所述第四纵轨234的轨身往复移动,以便于对不同方位处的三维数据进行采集、记录,如此,在所述第四纵轨234可沿两所述第二横梁231往复移动、及所述第二摄像装置235可沿所述第四纵轨234往复移动的情况下,所述第二摄像装置235至少可实现四个自由度上的移动。

77.在一实施例中,为精简结构,两所述第二横梁231和多个所述立柱210的靠近中部的连接处,均通过螺钉/螺栓实现连接紧固。

78.在另一实施例中,为实现所述第三纵轨232和两所述第二横梁231之间的可活动连接,以及所述第四纵轨234和两所述第二横梁231之间的可活动连接,在两所述第二横梁231上设置了滑轨,所述滑轨沿所述第二横梁231的梁身延伸,在所述第三纵轨232的两端靠近所述第二横梁231的一侧分别设置了与所述滑轨相适配的滑块;如此,以通过所述滑块与所述滑轨的相对滑动,实现所述第三纵轨232相对所述两所述第二横梁231的可活动连接。同时,在所述第四纵轨234的两端靠近所述第二横梁231的一侧分别设置了与所述滑轨相适配的滑块;如此,以通过所述滑块与所述滑轨的相对滑动,实现所述第四纵轨234相对所述两所述第二横梁231的可活动连接。

79.在又一实施例中,为了实现所述第三纵轨232和所述第四纵轨234的可控制驱动,在所述第二横梁231上设置了驱动电机,以驱动所述第三纵轨232和所述第四纵轨234沿所述第二横梁231的梁体方向往复移动。为实现所述第一摄像装置233的可控制驱动,在所述第三纵轨232上设置了驱动电机,以驱动所述第一摄像装置233沿所述第三纵轨232的轨体方向往复移动。例如但不限于,该驱动电机为丝杆驱动电机,所述丝杆驱动电机设于所述第三纵轨232靠近所述第二横梁231处。为实现所述第二摄像装置235的可控制驱动,在所述第四纵轨234上设置了驱动电机,以驱动所述第二摄像装置235沿所述第四纵轨234的轨体方向往复移动。例如但不限于,该驱动电机为丝杆驱动电机,所述丝杆驱动电机设于所述第四纵轨234靠近所述第一横梁221处。

80.可选地,所述第二桁架组件230还包括第三驱动件236和第四驱动件237;

81.所述第三驱动件236设于所述第三纵轨232,所述第三驱动件236用于驱动所述第一摄像装置233沿所述立柱210的柱体方向来回移动;

82.所述第四驱动件237设于所述第四纵轨234,所述第四驱动件237用于驱动所述第二摄像装置235沿所述立柱210的柱体方向来回移动。

83.本实施例中,为实现所述第一摄像装置233在空间(竖直方向)上的自由移动,设置了第三驱动件236。具体地,为实现所述第三驱动件236与所述第三纵轨232的连接紧固性,在所述第三纵轨232远离地面的一侧设置了可活动的连接基板。所述第三驱动件236连接于所述连接基板,所述第一驱动件226远离所述连接基板的一端通过可伸缩的连接杆连接所述第一摄像装置233,如此,可通过驱动所述连接基板,实现对所述第三驱动件236和所述第一摄像装置233这一整体的在所述第三纵轨232的轨身方向上的往复移动;通过所述第三驱动件236以实现所述第一摄像装置233在垂直地面的竖直方向上的往复移动,从而使得所述第一摄像装置233至少可实现6个自由度上的移动。例如但不限于,所述第三驱动件236为电机驱动件。例如但不限于,所述第一摄像装置233为云台相机装置,其采用自动全景云台连接相机,可实现多方位移动、旋转运动及俯仰运动。

84.在一实施例中,可控制所述第三纵轨232沿所述第二横梁231移动的移动速度为≤10m/min,可控制所述第一摄像装置233沿所述第三纵轨232移动的移动速度为≤10m/min,平移定位精度≤1mm,可控制所述第一摄像装置233沿平行所述立柱210的柱体的方向移动的移动速度为≤2m/min,升降精度≤1mm。

85.本实施例中,为实现所述第二摄像装置235在空间(竖直方向)上的自由移动,设置了第四驱动件237。具体地,为实现所述第四驱动件237与所述第四纵轨234的连接紧固性,在所述第四纵轨234远离地面的一侧设置了可活动的连接基板。所述第四驱动件237连接于所述连接基板,所述第四驱动件237远离所述连接基板的一端通过可伸缩的连接杆连接所述第二摄像装置235,如此,可通过驱动所述连接基板,实现对所述第四驱动件237和所述第二摄像装置235这一整体的在所述第四纵轨234的轨身方向上的往复移动;通过所述第四驱动件237以实现所述第二摄像装置235在垂直地面的竖直方向上的往复移动,从而使得所述第二摄像装置235至少可实现6个自由度上的移动。例如但不限于,所述第四驱动件237为电机驱动件。例如但不限于,所述第二摄像装置235为云台三维扫描仪加高光谱仪装备,其采用重型云台连接三维扫描仪和高光谱仪,可实现水平旋转及俯仰运动。

86.在一实施例中,可控制所述第四纵轨234沿所述第二横梁231移动的移动速度为≤10m/min,可控制所述第二摄像装置235沿所述第四纵轨234移动的移动速度为≤10m/min,平移定位精度≤1mm,可控制所述第二摄像装置235沿平行所述立柱210的柱体的方向移动的移动速度为≤2m/min,升降精度≤1mm。

87.可选地,所述湿度调节组件300包括加湿管道310和加湿调节器320;

88.所述加湿管道310包括一主管道311、多个支管道312和多个三通件313,多个所述支管道312沿所述立柱210的柱体方向均匀间隔设置,多个所述三通件313和多个所述支管道312一一对应设置;所述主管道311具有一总流入端和多个总流出端,所述总流入端连通所述加湿调节器320,每一所述总流出端通过每一所述三通件313连通每一所述支管道312的首尾,以在所述支管道312处形成供水回路;

89.所述主管道311设于所述工作舱100的内壁,且所述主管道311沿远离地面的方向延伸,所述支管道312环设于所述工作舱100的内侧壁;

90.所述加湿调节器320设于所述工作舱100外;

91.多个所述加湿口均匀间隔设于多个所述支管道312。

92.本实施例中,为精简结构及实现均匀高效的加湿效果,设置了一主管道311和多个支管道312,并在每一所述支管道312上开设了多个均匀间隔设置的加湿口,如此,可通过多个均匀分布的所述加湿口同时对所述工作舱100内的空气环境进行加湿,缩短了加湿需要的时间,有效提高了加湿效率。为控制成本,通过一三通件313实现每一所述支管道312与所述主管道311的连通,从而形成供水回路。如此,每一所述支管道312形成的供水回路独立且相互不影响,即便其中一支管道312被损坏,也不影响整个湿度调节组件300的加湿功能,防御机制强。多个所述支管道312连接于所述工作舱100的内壁,且多个所述支管道312沿垂直地面的方向间隔设置;每一所述支管道312绕所述工作舱100的内壁形成闭合环路,每一所述支管道312上的多个所述加湿口均匀间隔设置。例如但不限于,所述支管道312通过活动钉结构实现与所述工作舱100的连接。例如但不限于,所述支管道312呈矩形状围合。

93.例如但不限于,所述加湿口处安设有加湿喷嘴(图中未画出)。所述加湿喷嘴可绕所述支管道312的径向旋转,如此,可实现对所述加湿喷嘴周侧的环境的全方位的加湿。应当理解,为避免所述工作舱100内的文物受潮,所述加湿喷嘴处喷出的加湿水呈雾状。

94.可选地,每相邻两所述支管道312上设置的多个加湿口交错设置;和/或,

95.所述湿度调节组件300还包括多个阀门(图中未画出),所述阀门靠近所述总流出端设置,多个所述阀门与多个所述支管道312一一对应设置,每一所述阀门用于控制每一所述支管道312的供水回路的连通或断开。

96.本实施例中,为提高所述加湿调节组件对所述工作舱100内湿度调节的均匀性,将相邻两所述支管道312上的所述加湿口交错设置,如此,使得多个所述加湿口能在空间上均匀分布于所述工作舱100。

97.为提高所述加湿管道310的利用效率,设置了多个阀门。每一所述阀门对应控制每一所述支管道312的供水回路的打开或闭合,如此,可通过所述工作舱100内环境的实际湿度需要,选择实际进行供水加湿的所述支管道312。既减少了资源的浪费,又提高了所述工作舱100内湿度调节的精准度和可控性。

98.可选地,所述工作舱100包括多个模块化单元框架、多个窗户120、舱门130及多个密封件(图中未画出);

99.多个所述模块化单元框架装配形成主体框架110;多个所述窗户120安装于所述主体框架110上,且在所述窗户120和所述主体框架110的连接处设有密封件;所述舱门130安装于所述主体框架110上,且在所述舱门130和所述主体框架110的连接处设有密封件;

100.所述密封件包括连接的固定端和弹性密封端,所述固定端的轴向呈条状且其横截面积为矩形,所述弹性密封端的横截面积为环形。

101.本实施例中,为方便运输,设置了多个模块化单元框架,如此,可通过多个所述模块化单元框架的装配以在现场搭建实际所需大小的所述工作舱100的主体框架110。且每一所述模块化单元框架的体积较小,易于运输、收纳。为了方便外部观测,设置了多个窗户120。并在所述窗户120和所述主体框架110的连接处设置了密封件,拟通过所述密封件提高

所述窗户120和所述主体框架110的密封性。为了方便工作人员的进出,设置了舱门130。并在所述舱门130和所述主体框架110的连接处设置了密封件,拟通过所述密封件提高所述舱门130和所述主体框架110的密封性。例如但不限于,所述密封件为密封胶条。

102.具体地,所述密封胶条的固定端卡接在所述主体框架110上,所述弹性密封端贴合于所述窗户120/所述舱门130并使得所述弹性密封端发生弹性形变,从而使所述弹性密封端包裹所述窗户120/所述舱门130的边框,如此,提高所述工作舱100的密封性、防水性、安全性,及提高所述工作舱100的隔音效果。

103.可选地,所述考古集成平台还包括温度监测件400,所述温度监测件400包括多个温度传感器410,多个所述温度传感器410间隔设置,所述温度传感器410靠近所述工作舱100的顶部设于所述工作舱100的内壁。

104.本实施例中,为实现对所述工作舱100内的温度进行实时监控,设置了温度监测件400。具体地,每一所述温度传感器410通讯连接于监控上位机,以便于将每一所述温度传感器410采集到的温度数据传递至该监控上位机。例如但不限于,沿垂直地面的方向,所述温度传感器410绕所述工作舱100的内壁环设有3圈。每一圈中,在所述工作舱100的宽度方向上间隔设置3个所述温度传感器410,在所述工作舱100的长度方向上间隔设置4个所述温度传感器410。

105.可选地,所述考古集成平台还包括照明装置500,所述照明装置500包括多个led灯510、与多个所述led灯510一一对应设置的多个安装槽(图中未画出)及线槽(图中未画出),所述线槽环设于所述工作舱100靠近侧壁的顶部,多个所述安装槽间隔凹设于所述线槽上,且相邻两所述安装槽间距为1~3米,每一所述led灯510可旋转安装于每一所述安装槽。

106.本实施例中,为了提高文物图像资料的无影采集,设置了照明装置500。所述照明装置500摒弃传统普通用照明灯,选用led灯510,利用led灯510跟踪热源、并根据热源位置进行云伺服照明,有效实现了无影/跟踪照明,有利于文物图像的采集,避免了因照明设备的紫外含量过高对文物造成损坏的情况的发生。

107.具体地,所述led灯510包括安装件511、旋转件512、俯仰角摆动件513及光源514。所述安装件511用于安装于所述安装槽,如此,以实现整个led灯510的安装固定。例如但不限于,所述安装件511为安装板。所述俯仰角摆动件513连接于所述安装件511远离所述安装槽的一侧,所述俯仰角摆动件513用于驱动所述光源514在竖直方向上的摆动。所述旋转件512连接于所述俯仰角摆动件513远离所述安装件511的一侧和所述光源514之间,所述光源514可绕所述旋转件512的360

°

旋转,如此,可实现所述光源514的360

°

全方位的照射。

108.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1