一种基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置及其方法与流程

1.本发明涉及建筑结构技术领域,尤其是涉及一种基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置及其方法。

背景技术:

2.随着轨道交通包括高铁、地铁的高速发展,城市轨道交通网不断加密,越来越多的建设项目无法避免毗邻或者跨越轨道交通。根据北京、上海和广州的地铁振动统计资料,地铁诱发的地面振动以竖向振动为主。对于邻近轨道交通的建筑物,当竖向振动超过国家规范限值时,需采取必要的减振措施,特别是剧院、音乐厅、博物馆、尖端实验室等对振动要求高的建筑更是如此。对环境振动和噪声控制已成为建筑结构设计必须解决的问题。

3.地震是人类无法避免的一种自然现象。地震作用下,建筑物会发生较大的水平变形,甚至倒塌。隔震技术以延长结构自振周期达到减震目的,采用隔震技术后,建筑抗震性能显著提高,适用于高烈度地震区的防灾救灾建筑、学校建筑、重要基础设施建筑、住宅、办公等各类建筑。隔震技术成为减轻地震灾害最有效的手段之一,隔震技术使建筑在地震中不倒塌真正成为可能。

4.采用弹簧附加阻尼器隔振器是控制竖向振动的重要手段,然而由于弹簧隔振器允许的水平极限变形很小,一般只有20~50mm,当超过水平极限变形时,弹簧的竖向承载性能急剧降低,控制弹簧隔振器的水平变形不超过限值是影响工程安全至关重要的因素。在非地震区,建筑的水平变形很小,可以采用弹簧隔振器减小结构的竖向振动。在地震区,地震作用会引起建筑较大的水平变形,当采用弹簧隔振器减小结构的竖向振动时,还需设置其他措施,控制弹簧隔振器的水平变形在允许范围内。

5.目前,地震区采用弹簧隔震器控制竖向振动时,有采用粘滞阻尼器来控制弹簧隔振器的水平变形的技术,即在隔振层设置阻尼器,通过阻尼器的耗能,减小隔振层的变形,控制弹簧隔振器的水平变形在限值范围内,同时不影响弹簧隔振器的竖向减振效果。由于弹簧隔振器允许的水平位移小,需要较大吨位的粘滞阻尼器,才能将隔振层位移限制在弹簧隔振器的位移限值内。大吨位的阻尼器不但造价高,而且其连接处的构件内力大,连接构造复杂,可靠性有限。同时,由于通过阻尼器限制了隔振层位移在很小的范围内,隔振层的水平等效刚度大,不能有效降低传递到上部结构的地震作用,隔震效果不佳,难以实现竖向振动和水平地震双隔的理想目标。

6.公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本发明的总体背景技术的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。

技术实现要素:

7.本发明的目的在于提供一种基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置及其方法,以解决现有技术中存在的技术问题。

8.为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

9.第一方面,本发明提供一种基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置,包括水平隔震机构、竖向隔振机构和固定机构;所述水平隔震机构包括第一水平隔震机构和第二水平隔震机构;所述第一水平隔震机构连接于所述固定机构和所述第二水平隔震机构之间;所述竖向隔振机构连接于所述固定机构和所述第二水平隔震机构之间;所述竖向隔振机构包括:隔振部;所述隔振部包括若干个弹簧和若干个阻尼器;若干个弹簧设置于所述固定机构的顶板和所述第二水平隔震机构的底板之间;若干个阻尼器设置于所述固定机构的顶板和所述第二水平隔震机构的底板之间。

10.优选地,所述弹簧包括:若干个第一弹簧和若干个第二弹簧;所述第一弹簧套装在连接套筒上;所述阻尼器、第一弹簧和第二弹簧呈矩阵分布在所述固定机构的顶板和所述第二水平隔震机构的底板之间。

11.优选地,所述连接套筒包括:筒体和设置于筒体内可往复移动的滑动杆;所述筒体的底部与所述固定机构的顶板连接;所述滑动杆的顶部与所述第二水平隔震机构的底板连接;所述第一弹簧设置在所述筒体的外围。

12.优选地,所述第一水平隔震机构包括第一限位组件和第二限位组件,所述第一限位组件围绕所述第二限位组件设置;所述第二限位组件围绕所述隔振部设置;所述第一限位组件设置于所述固定机构的顶板;所述第二限位组件设置于所述第二水平隔震机构的底板。

13.优选地,所述第一限位组件包括由外到内依次设置的外侧第一挡板层、外侧吸振层、外侧第二挡板层;所述第二限位组件包括由内到外依次设置的内侧第一挡板层、内侧吸振层、内侧滑移层,所述外侧第二挡板层与所述内侧滑移层相对设置,所述外侧第二挡板层与所述内侧滑移层之间设置有间隙;所述外侧第一挡板层远离所述第二水平隔震机构的一端与所述固定机构的顶板连接;所述内侧第一挡板层远离所述固定机构的一端与所述第二水平隔震机构的底板连接;

14.优选地,所述外侧第一挡板层的外周设置有多个外侧加劲板,所述外侧加劲板与所述外侧第一挡板层垂直设置,所述外侧加劲板位于所述固定机构的顶板上;所述内侧第一挡板层的内周设置有多个内侧加劲板,所述内侧加劲板与所述内侧第一挡板层垂直设置。

15.优选地,所述第二水平隔震机构为定型摩擦摆减震支座;所述第二水平隔震机构的摩擦摆支座底板与竖向隔振机构的顶部连接;所述第二水平隔震机构的摩擦摆支座顶板与下部建筑结构连接。

16.优选地,所述第一水平隔震机构的外围设置有橡胶防尘罩。

17.优选地,所述固定机构包括:上连接板和下连接板以及中间竖向肋板,所述上连接板和所述下连接板平行间隔设置;所述上连接板和所述下连接板之间通过中间竖向肋板连接;所述第一水平隔震机构、第二水平隔震机构以及竖向隔振机构经由固定机构与下部建筑结构连接。

18.第二方面,本发明提供一种建筑用可竖向隔振和水平隔震的方法,在上部建筑结构和下部建筑结构之间采用所述的基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置;通过竖向隔振机构减小竖直方向的振动,隔振部包括若干个弹簧和若干个阻尼器,阻尼器减小

弹簧的振动幅度;通过水平隔震机构减小水平方向的震动,并限制竖向隔振机构的水平变形。

19.采用上述技术方案,本发明具有如下有益效果:

20.本发明的竖向隔振机构用于减小竖直方向的振动;水平隔震机构用于减小水平方向的震动,并限制竖向隔震机构的水平变形,因此本技术的基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置用于建筑物结构中,不仅可以隔离竖直方向的振动,而且还可以隔离水平方向的地震作用。

附图说明

21.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

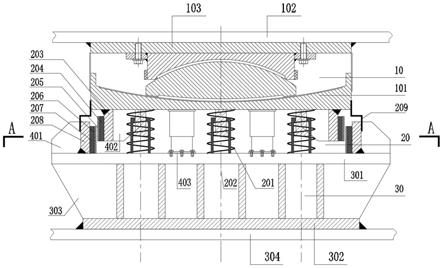

22.图1是本发明提供的基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置的结构示意图。

23.图2是本发明提供的基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置的剖面示意图。

24.图3是本发明提供的第一水平隔震机构的结构示意图。

25.图4是本发明提供的基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置的分解示意图。

26.图5是本发明提供的基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置发生水平变形时的示意图。

27.图6是本发明提供的竖向隔振机构承载前后的示意图。

28.图标:10-定型摩擦摆减震支座;20-竖向隔振机构;30-固定机构;102-上部建筑结构;101-摩擦摆支座底板;103摩擦摆支座顶板;201-弹簧;202-连接套筒;203-内侧第一挡板层;204-内侧吸振层;205-内侧滑移层;206-外侧第二挡板层;207-外侧吸振层;208-外侧第一挡板层;209

‑‑

橡胶防尘罩;401-外侧加劲板;402-内侧加劲板;403-阻尼器;301-上连接板;302-下连接板;303-竖向肋板;304-下部建筑结构。

具体实施方式

29.下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

30.以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。

31.实施例一

32.结合图1至图6所示,本实施例提供一种基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置,包括水平隔震机构、竖向隔振机构20和固定机构30;水平隔震机构包括第一水平隔震机构和第二水平隔震机构;第一水平隔震机构连接于固定机构30和第二水平隔震机构之

间;竖向隔振机构20连接于固定机构30和第二水平隔震机构之间。其中,竖向隔振机构20用于减小竖直方向的振动;水平隔震机构用于减小水平方向的震动,并限制竖向隔振机构20的水平变形。因此本技术的基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置用于建筑物结构中,不仅可以减小竖直方向的振动,而且还可以减小水平方向的地震作用,使建筑物安全舒适。

33.本实施例中,竖向隔振机构20包括:隔振部;隔振部包括若干个弹簧201和若干个阻尼器403;若干个弹簧201和若干个阻尼器403设置于固定机构30的顶板和第二水平隔震机构的底板之间;若干个弹簧201和若干个阻尼器403的两端与固定机构30的顶板和第二水平隔震机构的底板固定连接。

34.弹簧201的规格和数量可根据建筑物的重量、轨道交通竖向激励的频谱特性、竖向隔振目标确定。弹簧201可以为钢弹簧201。弹簧201设置后,建筑物的竖向刚度减小,延长了建筑物竖向振动周期,错开轨道交通产生的竖向振动的频率,隔离高频振动,达到竖向减振的目的。

35.阻尼器403的规格和数量可根据弹簧201规格特性、轨道交通竖向激励的频谱特性以及竖向隔振目标确定,阻尼器可以为粘滞阻尼器,也可以是其他种类阻尼器,阻尼器只提供附加阻尼,不提供竖向刚度,阻尼器403可减少弹簧201的振动幅度,减小弹簧201振颤时间有效避免出现共振,并较好的起到耗能作用。

36.优选地,弹簧201包括:若干个第一弹簧和若干个第二弹簧;第一弹簧套装在连接套筒202上;若干个第一弹簧和若干个第二弹簧均连接在固定机构30的顶板和第二水平隔震机构的底板之间。优选地,连接套筒202包括:筒体和设置于筒体内可往复移动的滑动杆;筒体的底部与固定机构30的顶板连接;滑动杆的顶部与第二水平隔震机构的底板连接;第一弹簧设置在筒体的外围。

37.固定机构30的顶板为板状结构与第二水平隔震机构的摩擦摆支座底板101平行,且多个弹簧201设置于摩擦摆支座底板101与固定机构30的顶板之间,弹簧201和阻尼器403的轴线与摩擦摆支座底板101以及固定机构30的顶板垂直。多个弹簧201与阻尼器403依次排列形成五行五列,也可以根据实际需要排成其他行列数,每一行或每一列的相邻弹簧201与阻尼器403之间等间距设置,靠近内侧第一挡板层203的弹簧201为第一弹簧2011,且多个第一弹簧2011形成一个矩形,位于矩形的四个顶点以及四条边的中点处的第一弹簧2011套设于连接套筒202上,连接套筒202内外壁之间可以自由滑动,上端与摩擦摆底板101焊接,连接套筒202下端与固定机构顶板301连接。相邻第一弹簧2011之间设置有内侧加劲板402。

38.在该装置安装前,先通过连接套筒202固定弹簧201,并于摩擦摆支座底板101及固定机构30的顶板连接,并将弹簧201变形限制在一定范围内,在该装置安装完成、上部建筑施工完成后,逐步将弹簧201压至承重状态,连接套筒202不受竖向荷载,内外壁处于自由滑动状态,避免了该连接套筒202对弹簧201竖向减振产生影响。

39.当发生竖向振动时,通过多个弹簧201伸缩减振,从而隔离竖直方向的振动对建筑物的影响,该装置的竖向刚度和承载力主要由高承载的弹簧201决定。

40.本实施例中,优选地,第一水平隔震机构包括第一限位组件和第二限位组件,第一限位组件围绕第二限位组件设置;第二限位组件围绕隔振部设置;第一限位组件设置于固定机构30的顶板;第二限位组件设置于第二水平隔震机构的底板。

41.优选地,第一限位组件包括由外到内依次设置的外侧第一挡板层208、外侧吸振层207、外侧第二挡板层206;第二限位组件包括由内到外依次设置的内侧第一挡板层203、内侧吸振层204、内侧滑移层205,外侧第二挡板层206与内侧滑移层205相对设置,外侧第二挡板层206与内侧滑移层205之间设置有间隙。间隙的宽度是根据弹簧201与阻尼器403水平允许的变形量确定。

42.优选地,外侧第一挡板层208远离第二水平隔震机构的一端与固定机构30的顶板连接;内侧第一挡板层203远离固定机构30的一端与第二水平隔震机构的底板连接。

43.优选地,外侧第一挡板层208的外周设置有多个外侧加劲板401,外侧加劲板401与外侧第一挡板层208垂直设置,外侧加劲板401位于固定机构30的顶板上;内侧第一挡板层203的内周设置有多个内侧加劲板402,内侧加劲板402与内侧第一挡板层203垂直设置。内侧加劲板402和外侧加劲板401分别对内侧第一挡板层203和外侧第一挡板层208进行加强,提高了第一水平隔震机构的水平承载力和刚度。外侧加劲板401401的数量可根据实际需要来确定,而且多个外侧加劲板401等间隔设置。

44.外侧第一挡板层208、外侧第二挡板层206以及内侧第一挡板层203均由不锈钢板构成。内侧滑移层205由滑移材料构成。外侧吸振层207以及内侧吸振层204均由吸振材料形成。吸振材料可以为丁腈橡胶、丁基橡胶、聚氨酯弹性体、聚氧化乙烯-苯乙烯嵌段共聚物、增塑的聚氯乙烯、聚乙烯醇缩丁醛、聚甲基丙烯酸甲酯、氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、聚氯乙烯的共混物,半互穿网络型的乙丙三元和乙丙二元橡胶、互穿网络型的聚异丁基醚、聚丙烯酸甲酯等。

45.优选地,第二水平隔震机构为定型摩擦摆减震支座10;第二水平隔震机构的摩擦摆支座底板101与竖向隔振机构20的顶部连接;第二水平隔震机构的摩擦摆支座顶板103与下部建筑结构304连接。当地震产生了水平方向的震动时,隔震支座发生形变,延长了建筑物的水平震动周期,降低水平地震作用,实现水平隔震。

46.优选地,第一水平隔震机构的外围设置有橡胶防尘罩209。

47.优选地,固定机构30包括:上连接板301和下连接板302以及中间竖向肋板303,上连接板301和下连接板302平行间隔设置;上连接板301和下连接板302之间通过中间竖向肋板303连接;第一水平隔震机构、第二水平隔震机构以及竖向隔振机构20经由固定机构30与下部建筑结构304连接。

48.实施例二

49.实施例二提供了一种建筑用可竖向隔振和水平隔震的方法,该实施例是在实施例一的基础上增加了一种方法的另一技术方案,实施例一所公开的技术特征也适用于该实施例,实施例一已公开的技术特征不再重复描述。

50.本实施例提供一种建筑用可竖向隔振和水平隔震的方法,其包括:

51.在上部建筑结构102和下部建筑结构304之间采用实施例一的基于摩擦摆附加阻尼器竖向隔振水平隔震的装置;

52.通过竖向隔振机构20减小竖直方向的振动;

53.通过水平隔震机构减小水平方向的震动,并限制竖向隔振机构20的水平变形。

54.在建筑物竖向静荷载下及环境具有竖向振动时,竖向力的传递路径为:上部建筑结构102

→

摩擦摆支座顶板103

→

摩擦摆支座底板101

→

内侧第一挡板层203

→

内侧吸振层

204

→

内侧滑移层205

→

外侧第二挡板层206

→

外侧吸振层207

→

外侧第一挡板层208

→

外侧加劲板401

→

固定机构30的顶板

→

竖向肋板

→

固定机构30的底板

→

建筑物的下部建筑结构304;从而实现上部建筑结构102和下部建筑结构304在水平方向产生相对变形,隔离水平地震作用向上部建筑结构102传递。该装置不仅可以减小竖向振动,还可以保证弹簧201竖向承载,隔离地震水平作用向上部建筑结构102传递,达到了减小上部建筑结构102的竖向振动和水平地震作用的目的。

55.在地震作用下,弹簧201与阻尼器403首先发生水平变形,当弹簧201与阻尼器403的水平变形达到间隙宽度时,第一水平隔震机构即对弹簧201与阻尼器403起到限制变形的作用,并且地震产生的水平力的传递路径为内侧第一挡板层203

→

内侧吸振层204

→

内侧滑移层2052

→

外侧第二挡板层206

→

外侧吸振层207

→

外侧第一挡板层208

→

外侧加劲板401

→

固定机构顶板301

→

竖向加劲肋板303

→

固定机构底板302。第一水平隔震机构在限制弹簧201与阻尼器403水平变形、保证弹簧201竖向与阻尼器403承载耗能的同时,实现了地震水平力的有效传递,同时由于内侧吸振层204以及外侧吸振层207的设置,达到了吸能减震的目的,从而减小了水平方向震动的影响。

56.通过在上连接板301和下连接板302之间设置限位装置,水平地震作用等水平荷载通过限位装置直接传递,弹簧201支座的弹簧201不承担水平荷载,不发生水平变形或发生弹簧201可允许的少量变形,解决了常规弹簧201隔振器无法承担较大水平力和水平变形能力差的问题。通过高承载能力的弹簧201隔离竖向振动,支座的竖向刚度和承载力仅由高承载的弹簧201决定,其他部件均不产生竖向刚度和承载力。在支座隔振机构顶部设置定型摩擦摆隔震支座,延长结构水平周期,降低水平地震作用,实现水平隔震。

57.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1