一种钢结构梁柱连接结构的制作方法

1.本技术涉及钢结构建筑技术领域,尤其是涉及一种钢结构梁柱连接结构。

背景技术:

2.目前钢结构建筑是一种新型的建筑体系,打通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线,集合成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系,钢结构建筑是以建筑钢材构成承重结构的建筑。通常由型钢和钢板制成的梁、柱、桁架等构件构成承重结构,其与屋面、楼面和墙面等围护结构,共同组成建筑物。因此对钢结构建筑而言梁柱连接机构是至关重要的。

3.相关的公告号为cn206015880u的中国专利公开了一种钢结构梁柱的连接结构,包括立柱和横梁,立柱的四个面上均固设有用于连接横梁的连接部,连接部包括两块均与地面相互平行的水平板和两块均与地面相互垂直的竖直板,两块竖直板设置在两块水平板之间,两块竖直板和两块水平板之间均预留有用于正好安装横梁的间隙,竖直板与水平板和立柱之间分别设有若干呈夹角设置的加强筋,横梁的两端均设有用于与连接部连接螺栓孔,竖直板和水平板上均设有与螺栓孔相对应的通孔。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为将上述梁柱连接机构用于临时钢结构板房时,因不同用途下对板房的高度需求不同,在应用上述梁柱结构时,需在立柱上大量钻孔,一定程度上会对立柱的结构强度造成破坏,进而存在一定的安全隐患。

技术实现要素:

5.为了降低安全隐患,本技术提供一种钢结构梁柱连接结构。

6.本技术提供的一种钢结构梁柱连接结构采用如下的技术方案:

7.一种钢结构梁柱连接结构,包括立柱和横梁,所述横梁靠近立柱的一端铰接有连接架一和连接架二,所述横梁、连接架一和连接架二形成与立柱相适配的安装空隙,所述连接架一远离横梁的一端设有安装片一,所述连接架二远离横梁的一端设有安装片二,所述安装片一与安装片二通过螺栓可拆卸连接。

8.通过采用上述技术方案,需对立柱和横梁进行安装连接时,转动连接架一和连接架二,使立柱位于安装空隙内,再将使用螺栓将安装片一和安装片二连接在一起,即可实现对立柱和横梁的安装,同时需对横梁和立柱之间进行拆卸时,拧开安装片一和安装片二之间的螺栓,再转动连接架一和连接架二即可实现对立柱和横梁之间的拆卸,同时可对横梁进行任意高度的连接,同时不需要在立柱上钻孔,一定程度降低了安全隐患。

9.可选的,所述连接架一和连接架二与立柱相抵触的一端均设有弹性的耐磨片。

10.通过采用上述技术方案,转动连接架一和连接架二后,弹性的耐磨片与立柱相抵触,耐磨片与立柱之间的摩擦大于立柱与连接架一和连接架二之间的摩擦,可减少连接架一和连接架二与立柱之间发生滑动的问题,进而提高了立柱与横梁的连接稳定性。

11.可选的,所述耐磨片与立柱相抵触处设有若干防滑凸起。

12.通过采用上述技术方案,耐磨片设置的防滑凸起与立柱相抵触,进一步增大了连接架一和连接架二与立柱之间的摩擦,进而进一步提高了立柱与横梁之间连接的稳定性。

13.可选的,所述耐磨片远离立柱的一端设有安装条,所述连接架一和连接架二分别开设有与安装条相适配的安装槽。

14.通过采用上述技术方案,将耐磨片设置在连接架一和连接架二上时,先将耐磨片的安装条设置在安装槽内,即可实现将耐磨片安装在连接架一和连接架二上,同时便于使耐磨片与立柱相抵触,同时当耐磨片出现磨损后,便于对耐磨片进行更换。

15.可选的,所述立柱靠近横梁的一端设有锯齿一,所述横梁设有与锯齿一相啮合的锯齿二。

16.通过采用上述技术方案,可提高立柱与横梁之间连接的牢固性,采用该梁柱连接结构对立柱和横梁进行安装连接时,将锯齿二卡接在锯齿一内,锯齿一和锯齿二相配合,可提高减少将横梁安装在立柱上后,横梁在立柱上滑动的问题,保证了横梁和立柱安装的牢固性。

17.可选的,所述锯齿一上设有抵触垫一,所述锯齿二设有与抵触垫一相抵触的抵触垫二。

18.通过采用上述技术方案,横梁安装在立柱上后,当锯齿一与锯齿二相啮合时,抵触垫一和抵触垫二相抵触后摩擦力较大,进而可减少锯齿一与锯齿二之间的发生相对滑动问题,便于将立柱与横梁安装在一起。

19.可选的,所述抵触垫一远离锯齿一的一端设有安装凸起,所述抵触垫二开设有与安装凸起相适配的安装凹槽。

20.通过采用上述技术方案,抵触垫一与抵触垫二相接触后,抵触垫一的安装凸起可卡接在安装凹槽内,安装凸起和安装凹槽相配合,进一步增大了锯齿一和锯齿二之间的摩擦,进而可减少锯齿一和锯齿二之间发生相对滑动问题,保证了横梁与立柱安装的稳固性。

21.可选的,所述立柱内部开设有空腔,所述立柱的空腔内设有至少一个加强片。

22.通过采用上述技术方案,中空的立柱可降低重量,便于对立柱进行安装和拆卸,在立柱的空腔内设置加强片,加强片可提高立柱的强度,当连接架一和连接架二对立柱进行压紧时,减少了立柱受力变形的问题。

23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

24.1.本技术通过设置连接架一、连接架二、安装片一和安装片二,可将立柱和横梁安装在一起,也便于对横梁和立柱进行拆卸,同时不需要在立柱上钻孔,保证了立柱的结构强度,降低了安全隐患;

25.2.本技术通过设置。

附图说明

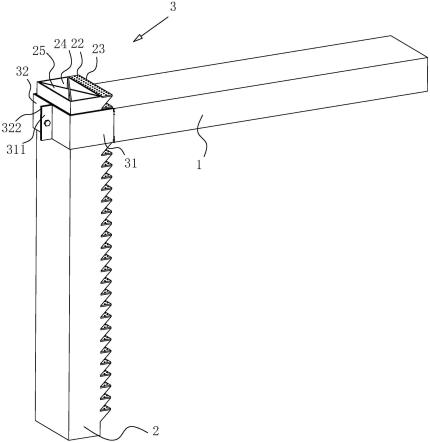

26.图1是本技术一种钢结构梁柱连接结构的结构示意图;

27.图2是本技术实施例中凸显耐磨片的结构示意图;

28.图3是本技术实施例中凸显锯齿二的结构示意图。

29.附图标记说明:1、横梁;11、锯齿二;12、抵触垫二;13、安装凹槽;2、立柱;21、锯齿一;22、抵触垫一;23、安装凸起;24、空腔;25、加强片;3、连接机构;31、连接架一;311、安装

片一;32、连接架二;322、安装片二;33、安装槽;4、耐磨片;41、防滑凸起;42、安装条。

具体实施方式

30.以下结合附图1-3对本技术作进一步详细说明。

31.本技术实施例公开一种钢结构梁柱连接结构。

32.参照图1,一种钢结构梁柱连接结构包括横梁1、立柱2和连接机构3。立柱2竖直设置,横梁1水平设置,连接机构3设置在横梁1与立柱2之间,连接机构3可将横梁1和立柱2连接在一起,同时不需要在立柱2上钻孔,减少了对立柱2的破坏,保证了立柱2的结构强度,进而一定程度降低了安全隐患。

33.参照图1,连接机构3包括连接架一31和连接架二32,连接架一31和连接架二32设置在横梁1靠近立柱2的一端,连接架一31和连接架二32均铰接在横梁1上,横梁1、连接架一31和连接架二32形成与立柱2相适配的安装空隙,连接架一31远离横梁1的一端设有安装片一311,连接架二32远离横梁1的一端设有安装片二322,安装片一311与安装片二322通过螺栓可拆卸连接,需将立柱2和横梁1连接在一起时,转动连接架一31和连接架二32,再将立柱2放置在安装空隙处,再转动连接架一31和连接架二32,使连接架一31和连接架二32贴合立柱2,使用螺栓将安装片一311和安装片二322连接在一起,即可实现对横梁1与立柱2之间的安装连接。

34.参照图1和图2,连接架一31和连接架二32与立柱2相抵触的一端均设有弹性的耐磨片4,耐磨片4与立柱2相抵触处设有若干防滑凸起41,耐磨片4和防滑凸起41均为弹性高分子材料制得,转动连接架一31和连接架二32靠近立柱2时,耐磨片4与防滑凸起41与立柱2相抵触,可提高立柱2与连接架一31和立柱2与连接架二32之间的摩擦,减少了连接架一31和连接架二32与立柱2发生相对滑动的问题,从而保证了横梁1和立柱2之间的连接稳固性。另外耐磨片4可减少立柱2对连接架一31和连接架二32的摩擦,保证了连接架一31和连接架二32的使用寿命。

35.参照图1和图2,连接架一31和连接架二32与安装条42相抵触处均开设有安装槽33,耐磨片4远离立柱2的一端设有与安装槽33相适配的安装条42,耐磨片4长时间使用老化变形后,可将安装条42从安装槽33内取出,更换新的耐磨片4后,将新的耐磨片4的安装条42卡接在安装槽33中,即可实现对耐磨片4的更换,通过设置安装条42和安装槽33,便于对耐磨片4进行安装或拆卸。

36.参照图3,立柱2靠近横梁1的一端设有锯齿一21,横梁1设有与锯齿一21相啮合的锯齿二11,将横梁1和立柱2安装在一起时,使锯齿一21与锯齿二11相啮合,可提高横梁1和立柱2安装的牢固性,使横梁1不易在立柱2上滑动。

37.参照图3,锯齿一21上设有抵触垫一22,锯齿二11设有与抵触垫一22相抵触的抵触垫二12,抵触垫一22远离锯齿一21的一端设有安装凸起23,抵触垫二12开设有与安装凸起23相适配的安装凹槽13,使锯齿一21和锯齿二11啮合在一起时,抵触垫一22与抵触垫二12相抵触,且安装凸起23位于安装凹槽13内,设置抵触垫一22和抵触垫二12,便于对安装凸起23和安装凹槽13进行设置,安装凸起23卡接在安装凹槽13内,可增大锯齿一21和锯齿二11之间的摩擦力,减少了锯齿一21和锯齿二11之间发生相对滑动问题,进一步提高横梁1和立柱2安装的稳定性。

38.参照图1,立柱2内部开设有空腔24,可降低立柱2的质量,便于对立柱2进行搬运和拆卸,立柱2的空腔24内设有两个加强片25,两加强片25交叉设置,加强片25可保证立柱2的结构强度,当连接架一31和连接架二32对立柱2进行箍紧时,加强片25位于立柱2的空腔24内,可使立柱2受力后不会发生形变,提高了立柱2的结构强度。

39.本技术实施例一种钢结构梁柱连接结构的实施原理为:需将横梁1和立柱2安装在一起时,先使锯齿一21与锯齿二11相啮合,再转动连接架一31和连接架二32,最后使用螺栓将安装片一311和安装片二322连接在一起,即可实现横梁1与立柱2之间的安装连接。

40.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1