一种闭库前尾矿库占空增效系统的制作方法

[0001]

本实用新型涉及尾矿库领域,尤其涉及一种闭库前尾矿库占空增效系统。

背景技术:

[0002]

尾矿库是指筑坝拦截谷口或围地构成的,用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。

[0003]

我国有上万座尾矿库,目前有较多尾矿库已服务至中后期,按照国家相关法律法规及规范要求需进行闭库工程。常规的尾矿库闭库工程按照尾矿库既有地形条件进行覆土绿化,并通常设置溢洪道等排洪系统进行排洪。

[0004]

矿山企业为维持继续发展,在现有尾矿库闭库后,还需新建尾矿库堆存后续生产产生的尾矿。而部分矿山在后期时矿石余量不大,对应产生的尾矿量也不大,若新建尾矿库储存尾矿势必需要办理征地,并进行必要的新建工程手续,其周期多需要2-3年,且工程投资较大。

技术实现要素:

[0005]

本申请实施例通过提供一种闭库前尾矿库占空增效系统,解决了现有技术中尾矿库的库容利用不够充分即进行闭库而需新建尾矿库的技术问题,实现了对服务至后期尾矿库的挖潜扩容,可满足后期尾矿的堆存,对于处于后期而矿石余量不大的矿山可避免新建尾矿库带来的征地、建设、工期问题,同时也能为闭库工程创造有利地形条件。

[0006]

本申请实施例提供了一种闭库前尾矿库占空增效系统,所述闭库前尾矿库占空增效系统包括:尾矿库,其内形成有干滩面;库内子堤,建设于所述干滩面上,以使所述尾矿库内在所述库内子堤与所述尾矿库的尾矿坝之间的空间形成放矿区域、以及在所述库内子堤与所述尾矿库的库尾之间的空间形成排水区域,所述放矿区域用于存放尾矿,所述排水区域用于储水。

[0007]

在一些实施例中,所述放矿区域与所述排水区域相连通。

[0008]

在一些实施例中,所述库内子堤上设置有排尾矿水通道;所述放矿区域通过所述排尾矿水通道与所述排水区域相连通。

[0009]

在一些实施例中,所述库内子堤的至少一端与所述尾矿库的内侧之间形成有所述排尾矿水通道。

[0010]

在一些实施例中,所述排尾矿水通道的宽度为1m-3m。

[0011]

在一些实施例中,所述库内子堤为膜袋堆筑、土子坝堆筑、干尾砂堆筑中的至少一种建设而成。

[0012]

在一些实施例中,所述排水区域与所述尾矿库的库内排洪系统相连通。

[0013]

在一些实施例中,所述尾矿库上建设有闭库排洪系统。

[0014]

在一些实施例中,所述放矿区域中通过湿排冲积放矿和干式排尾中的至少一种放矿。

[0015]

在一些实施例中,所述库内子堤靠近于所述尾矿库的库尾设置,以使所述放矿区域大于所述排水区域。

[0016]

本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

[0017]

1、本申请实施例提供的一种闭库前尾矿库占空增效系统,通过对于服务至中后期的尾矿库,在其内形成的干滩面上建设库内子堤,使得尾矿库内在库内子堤与尾矿库的尾矿坝之间的空间形成放矿区域、以及在库内子堤与尾矿库的库尾之间的空间形成排水区域,尾矿库的干滩面通常于尾矿坝的坝顶至尾矿库的库尾向下倾斜成坡面,尾矿水通常由尾矿坝方向流往较低的库尾方向,本申请实施例中库内子堤的建设形成拦截,形成的放矿区域可以继续用于存放尾矿,形成的排水区域则可以储存尾矿水,并作为库内预留足以调洪排洪的空间,从而充分利用尾矿库内干滩面上方的空库容,实现尾矿库库容利用的最大化。实现了对服务至中后期尾矿库的挖潜扩容,可满足后期尾矿的堆存,对于处于后期而矿石余量不大的矿山可避免新建尾矿库带来的征地、建设、工期问题。由以上可知,本申请实施例提供的闭库前尾矿库占空增效系统,充分占用了闭库前的尾矿库内干滩面上方的空库容,提高了其库容利用率,避免了处于后期而矿石余量不大的矿山需新建尾矿库,从而实现闭库前尾矿库的占空增效。

[0018]

2、在放矿区域中不断放矿后,最终可形成库内子堤与尾矿坝的坝顶水平,或库内子堤顶部坡向尾矿坝的坝顶约1%~3%的闭库时干滩面,即尾矿库最终形成尾矿坝的坝顶低,库内子堤的坝顶稍高的散水坡面,可以充分利用地势进行闭库,可做到排水排洪顺畅,同时兼顾水土保持,为闭库工程创造有利地形条件。

附图说明

[0019]

构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。

[0020]

在附图中:

[0021]

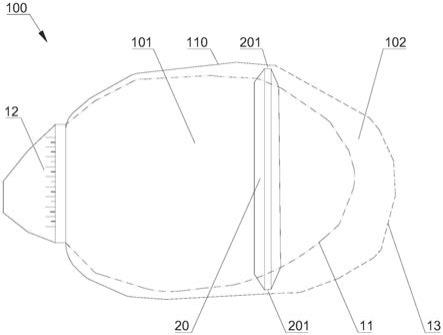

图1为本申请实施例提供的闭库前尾矿库占空增效系统的结构示意图;

[0022]

图2为本申请实施例提供的闭库前尾矿库占空增效系统的剖视结构示意图。

[0023]

图中:

[0024]

100、闭库前尾矿库占空增效系统;10、尾矿库;20、库内子堤;11、干滩面;12、尾矿坝;13、库尾;101、放矿区域;102、排水区域;201、排尾矿水通道;110、闭库时干滩面。

具体实施方式

[0025]

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

[0026]

需要指出的是,除非另有指明,本申请使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

[0027]

在本实用新型中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下”通常是针对附图所示的方向而言的,或者是针对竖直、垂直或重力方向上而言的;同样地,为便于理解和描述,“左、右”通常是针对附图所示的左、右;“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内、外,但上述方位词并不用于限制本实用新型。

[0028]

另外,在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0029]

尾矿库在服务至中后期之后,需要进行闭库工程。但是由于矿山还在运行而需排出尾矿,需要新建尾矿库堆存后续生产产生的尾矿,而部分矿山到达后期时矿石余量不大,对应产生的尾矿量也不大,若此时新建尾矿库储存尾矿势必需要办理征地,并进行必要的新建工程手续,其周期多需要2-3年,且工程投资较大。服务至后期而需闭库的尾矿库,其库容利用率约通常为75%~85%,即说明库容利用还不够充分,而对于服务至后期待进行闭库工程的尾矿库而言,若继续向其内放矿,则会导致靠近库尾的人工低洼地带被尾矿颗粒占用而无足够的调洪排洪空间等问题,极易引发事故,因而尾矿库的库容无法充分利用。

[0030]

为了解决现有技术中尾矿库的库容利用不够充分即进行闭库而导致需新建尾矿库的技术问题,本申请实施例提供了一种闭库前尾矿库占空增效系统。

[0031]

下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0032]

如图1和图2所示,本申请实施例提供了一种闭库前尾矿库占空增效系统,闭库前尾矿库占空增效系统100包括尾矿库10、库内子堤20、以及库内子堤20与尾矿库10之间形成的放矿区域101和排水区域102。

[0033]

尾矿库10为服务至中后期的尾矿库,即需要进行闭库或在服务不久时间后进行闭库的尾矿库。尾矿库10内形成有干滩面11(即闭库前干滩面),干滩面11即尾矿库10的尾矿坝12坝顶至库内水边线的尾矿沉积滩面,尾矿在尾矿坝12前排放,颗粒较大的沉积在坝前,尾矿水向较低的库尾端流去,不断沉积水力分级,在尾矿库10的尾矿坝12前面形成干滩面。尾矿库10的干滩面11通常于尾矿坝12的坝顶至尾矿库10的库尾向下倾斜成坡面,尾矿水则由尾矿坝12方向流往较低的库尾方向。

[0034]

库内子堤20建设于干滩面11上,以使尾矿库10内在库内子堤20与尾矿库10的尾矿坝12之间的空间形成放矿区域101、以及在库内子堤20与尾矿库10的库尾13之间的空间形成排水区域102,放矿区域101用于存放尾矿,排水区域102用于储水。排水区域102主要为人工低洼地带,一般比尾矿坝12或尾矿堆积坝的坝顶低至少1m。

[0035]

上述本申请实施例中的技术方案,至少具有如下的技术效果或优点:

[0036]

本申请实施例提供的一种闭库前尾矿库占空增效系统,通过对于服务至中后期的尾矿库10,在其内形成的干滩面11上建设库内子堤20,使得尾矿库10内在库内子堤20与尾矿库10的尾矿坝12之间的空间形成放矿区域101、以及在库内子堤20与尾矿库10的库尾13之间的空间形成排水区域,尾矿库10的干滩面11通常于尾矿坝12的坝顶至尾矿库10的库尾向下倾斜成坡面,尾矿水通常由尾矿坝12方向流往较低的库尾方向,本申请实施例中库内子堤20的建设形成拦截,形成的放矿区域101可以继续用于存放尾矿,尾矿颗粒均被拦截储存于放矿区域101,而形成的排水区域102则可以储存尾矿水,并作为库内预留足以调洪排洪的空间,从而在保证尾矿库安全性能的条件下充分占用尾矿库10内干滩面11上方的空库容,实现尾矿库库容利用的最大化,尾矿库库容利用率可达到95~98%。实现了对服务至中后期尾矿库的挖潜扩容,可满足后期尾矿的堆存,对于处于后期而矿石余量不大的矿山可避免新建尾矿库带来的征地、建设、工期问题,实现了闭库前尾矿库的占空增效。同时,在放

矿区域101中不断放矿后,尾矿即在放矿区域101中沉积,最终可形成库内子堤20与尾矿坝12的坝顶水平,或库内子堤20顶部坡向尾矿坝12的坝顶(尾矿坝的坝顶亦称滩顶)约1%~3%的闭库时干滩面110,即尾矿库10最终形成尾矿坝12的坝顶低、库内子堤20的坝顶稍高的散水坡面,可以充分利用地势进行闭库,可做到排水排洪顺畅,同时兼顾水土保持,为闭库工程创造有利地形条件。

[0037]

本实施例中,放矿区域101与排水区域102相连通,以使在放矿区域101放矿后尾矿水可流至排水区域102中,而尾矿颗粒则沉积于放矿区域101中,以充分利用放矿区域101的空间。当然,可以根据实际应用情况调整,放矿区域101与排水区域102亦可不相连通。

[0038]

库内子堤20上可以设置排尾矿水通道201,以使放矿区域101通过该排尾矿水通道201与排水区域102相连通。可以是库内子堤20的至少一端与尾矿库10的内侧之间形成有该排尾矿水通道201。也可以在库内子堤20上直接开设排尾矿水通道,在此不作限制。排尾矿水通道201的宽度可以为1m-3m。

[0039]

库内子堤20可以为膜袋堆筑、土子坝堆筑、干尾砂堆筑中的至少一种建设而成。当然,库内子堤20也可以采用其他方式建设而成,对于本领域技术人员而言,在该启示下采用的其他方式建设的库内子堤均应包含在本申请范围内。

[0040]

排水区域102可以与尾矿库10的库内排洪系统相连通,库内排洪系统即为尾矿库10原本建设的尾矿库排洪系统。也可以在尾矿库10上提前建设溢洪道等闭库排洪系统,以利于排水,闭库排洪系统即为闭库时建设的排洪系统。采用以上设置,可以降低排水区域102对尾矿库调洪库容容积需求,减小排水区域102的面积,从而可增大放矿区域101的面积,达到更加充分利用尾矿库容积的目的。

[0041]

放矿区域101中可以通过湿排冲积放矿和干式排尾中的至少一种进行放矿。

[0042]

库内子堤20可以靠近于尾矿库10的库尾设置,以使放矿区域101大于排水区域102。从而进一步充分利用尾矿库容积,以储存更多尾矿。

[0043]

下面对本申请实施例提供的闭库前尾矿库占空增效系统的施工及运行进行介绍:

[0044]

s100:首先于闭库前尾矿库10内干滩面11上一定范围建设库内子堤20,使得尾矿库10内形成放矿区域101和排水区域102。库内子堤可以为在满足设计排洪要求前提下的干滩位置堆筑而成。库内子堤20可以采用膜袋堆筑、土子坝堆筑、干尾砂堆筑等建设而成,并在库内子堤20两端预留1-3m宽的排尾矿水通道201。

[0045]

s200:于放矿区域101进行冲积放矿或干式排尾,充分占用尾矿库10闭库前干滩面11未达到最终堆积高程的区域。放矿区域101为尾矿坝12坝顶至库内子堤20以及尾矿库10两侧地形所围成的区域。

[0046]

s300:尾矿水从放矿区域101流至排水区域102。排水区域102为在尾矿库内预留足以调洪排洪的空间,排水区域102连通库内排洪系统,也可提前建设溢洪道等闭库排洪系统,降低其对尾矿库调洪库容容积需求,减小排水区域102的面积,从而可增大放矿区域101的范围,达到更充分利用尾矿库容积的目的。

[0047]

s400:放矿最终形成库内子堤20与尾矿坝12坝顶水平的闭库时干滩面110,或库内子堤20顶部坡向尾矿坝12坝顶约1%~3%的闭库时干滩面110,即可多获得闭库时干滩面110与闭库前干滩面11之间的有效库容。

[0048]

本申请发明人对上述闭库前尾矿库占空增效系统进行了模拟,原尾矿库采用上游

式尾矿堆坝工艺,多面筑坝,总库容约1300

×

104m3,有效库容约950

×

104m3,通过应用本申请实施例提供的闭库前尾矿库占空增效系统的技术方案进行放矿扩容,可多获得有效库容约200

×

104m3,可为企业后期剩余尾矿量寻找出路,且可为闭库创造有利地形条件,为企业创造巨大效益。

[0049]

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1