防治反射裂缝的沥青路面的制作方法

1.本实用新型涉及道路施工领域,特别地,涉及一种防治反射裂缝的沥青路面。

背景技术:

2.随着近些年来国内经济的迅猛发展,各地道路交通流量和汽车载重量也在急剧增长,对路面结构的损坏日渐加重,越来越多的旧水泥混凝土路面面临修复工作。而目前最为常用修复方式是加铺沥青混凝土罩面层,这种方式不仅简单方便,而且能有效地改善旧水泥混凝土路面的使用性能,延长其使用寿命。但由于旧水泥混凝土路面上存在接缝和裂缝等损坏现象,沥青罩面后的复合结构往往在使用的短时期内,罩面层在对应于旧水泥混凝土板接、裂缝的位置上出现裂缝,即反射裂缝。反射裂缝的产生对于缩短罩面层的使用功能、寿命及行车舒适性存在很大影响,也是刚性基层上加罩面沥青层所面临的普遍难题。因为加铺沥青混凝土罩面层时,现状基层一般已经存在接缝及裂缝等应力集中区域,目前业内尚无措施能够完全预防反射裂缝的产生。为此,寻求一种便于施工、成本可控,对反射裂缝防治效果突出施工方法,成为业界共同的课题。

技术实现要素:

3.本实用新型提供了一种防治反射裂缝的沥青路面,以解决沥青混凝土路面反射裂缝的产生及扩展的技术问题。

4.本实用新型采用的技术方案如下:

5.一种防治反射裂缝的沥青路面,包括:沥青混凝土面层、土工布层和路面基层;路面基层的裂缝或留缝位置设有通过铣刨形成凹槽结构,在凹槽结构内铺设有用于吸收和/或消解裂缝或留缝位置引起的扩散应力的应力吸收层;土工布层铺设于路面基层表面以及应力吸收层表面,沥青混凝土面层设于土工布层表面,进而形成从下至上依次布设的路面基层、土工布层和沥青混凝土面层。

6.进一步地,凹槽结构的槽宽为沿裂缝或留缝两侧各延伸10cm~20cm。

7.进一步地,凹槽结构的深度为2cm~3cm。

8.进一步地,应力吸收层采用sbs改性沥青应力吸收层。

9.进一步地,土工布层采用聚酯加筋布。

10.进一步地,土工布层的厚度为0.5mm~1mm。

11.进一步地,聚酯加筋布采用搭接方式铺设形成土工布层;聚酯加筋布的纵向接缝搭接宽度为5cm~10cm,横向接缝搭接宽度为10cm~15cm。

12.进一步地,路面基层与土工布层之间还设有粘结层。

13.进一步地,粘结层为聚孚沥青油层,聚孚沥青油层中聚孚沥青油撒布量为1.5kg/m2~2.5kg/m2。

14.本实用新型具有以下有益效果:

15.本实用新型的防治反射裂缝的沥青路面,在路面基层处的裂缝或留缝位置铣刨成

凹槽结构,凹槽结构区域内铺设应力吸收层,从而吸收和/或消解裂缝或留缝位置处的扩散应力,从而有效阻止裂缝或留缝进一步开裂,以及有效阻止扩散应力传递至沥青混凝土面层产生的反射裂缝。上述防治反射裂缝的沥青路面,针对基层不同位置的应力情况,采取了不同的吸收和/或消解扩散应力的方式,同时能够有效抵御渗水带来的不利影响,并且所有施工流程均可采用机械设备进行施工,提高了施工效率。

16.本实用新型的防治反射裂缝的沥青路面有效控制并预防沥青路面反射裂缝的产生,对比传统的反射裂缝控制方法具有施工方便、适用性强及防治效果显著的特点。为有效解决沥青混凝土路面反射裂缝的产生及扩展问题提出了新思路,便于沥青混凝土路面反射裂缝防治施工进行参考借鉴,具有良好的社会效益以及较好的推广应用前景。

17.除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照附图,对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

18.构成本技术的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

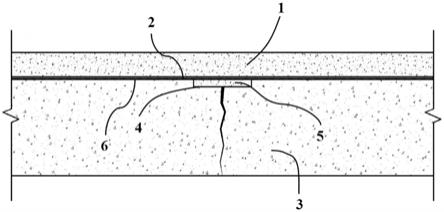

19.图1是本实用新型优选实施例的防治反射裂缝的沥青路面示意图。

20.附图标号说明:

21.1、沥青混凝土面层;2、土工布层;3、路面基层;4、凹槽结构;5、应力吸收层;6、粘结层。

具体实施方式

22.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

23.图1是本实用新型优选实施例的防治反射裂缝的沥青路面示意图。

24.如图1所示,本实施例的防治反射裂缝的沥青路面,包括:沥青混凝土面层1、土工布层2和路面基层3;

25.路面基层3的裂缝或留缝位置设有通过铣刨形成凹槽结构4,在凹槽结构4内铺设有用于吸收和/或消解裂缝或留缝位置引起的扩散应力的应力吸收层5;

26.土工布层2铺设于路面基层3表面以及应力吸收层5表面,沥青混凝土面层1设于土工布层2表面,进而形成从下至上依次布设的路面基层3、土工布层2和沥青混凝土面层1。

27.本实用新型的防治反射裂缝的沥青路面,在路面基层3处的裂缝或留缝位置铣刨成凹槽结构4,凹槽结构4区域内铺设应力吸收层5,从而吸收和/或消解裂缝或留缝位置处的扩散应力,从而有效阻止裂缝或留缝进一步开裂,以及有效阻止扩散应力传递至沥青混凝土面层1产生的反射裂缝。上述防治反射裂缝的沥青路面,针对基层不同位置的应力情况,采取了不同的吸收和/或消解扩散应力的方式,同时能够有效抵御渗水带来的不利影响,并且所有施工流程均可采用机械设备进行施工,提高了施工效率。

28.本实用新型的防治反射裂缝的沥青路面有效控制并预防沥青路面反射裂缝的产生,对比传统的反射裂缝控制方法具有施工方便、适用性强及防治效果显著的特点。为有效

解决沥青混凝土路面反射裂缝的产生及扩展问题提出了新思路,便于沥青混凝土路面反射裂缝防治施工进行参考借鉴,具有良好的社会效益以及较好的推广应用前景。

29.本实施例中,凹槽结构4的槽宽为沿裂缝或留缝两侧各延伸10cm~20cm。上述凹槽结构4采用铣刨形成,且凹槽结构4内铺设的应力吸收层5。通过应力分析,要使物体开裂,施加在物体上的应力要大于物体本身的抗裂强度,而施加在道路上的应力是一个积聚力,与道路的纵向长度成正比,当长度到达一定值后,应力积聚到大于道路材料的抗裂强度时,便会在该长度处产生裂纹,裂纹处会形成一个约束力很小的界面,这种界面一旦形成,便会产生应力集中,从而导致裂纹处发生断裂,应力释放,随着自然条件的变化,路面积聚力在裂缝处形成释放通道,产生恶性循环,使其裂缝无法自愈。通过铣刨成凹槽结构4,以去除部分裂缝或留缝,使得凹槽结构4底部剩余的裂缝或留缝宽度减小,将裂缝或留缝先进行封堵,再铺设应力吸收层5,将裂缝或留缝位置的扩散应力进行吸收和/或消解,使得路面基层3局部受到的集中应力沿作用点重新分布,从而改变材料应力分布的不均匀性,缓解应力集中现象,防止裂纹在局部过早出现和扩展。上述凹槽结构4针对裂缝或留缝位置的特殊处理,不需要全部路面基层3结构性重建。还可减少沥青混凝土面层1铺设的整体厚度。优选地,铣刨采用机械铣刨。

30.本实施例中,凹槽结构4的深度为2cm~3cm。上述凹槽结构4的总槽宽为20cm~50cm,深度为2cm~3cm,以将裂缝或留缝位置设置在凹槽结构4底部的中间,使得应力吸收层5与裂缝或留缝充分接触,充分吸收和/或消解裂缝或留缝位置的扩散应力。在应力吸收层5摊铺完成后,采用小型机械设备压实,以将应力吸收层5压平,保证路面基层3表面以及应力吸收层5表面相平,有利于后续的土工布层2的铺设和沥青混凝土面层1的平整。

31.本实施例中,应力吸收层5采用sbs改性沥青应力吸收层。改性沥青一般添加高分子聚合物改性剂,如sbs改性等,提高沥青材料的综合性能,主要是提高材料的耐久性、高温抗车辙、低温抗裂性能。

32.本实施例中,土工布层2采用聚酯加筋布。土工布层2采用工程土工布。

33.本实施例中,土工布层2的厚度为0.5mm~1mm。

34.本实施例中,聚酯加筋布采用搭接方式铺设形成土工布层2。聚酯加筋布的纵向接缝搭接宽度为5cm~10cm,横向接缝搭接宽度为10cm~15cm。

35.本实施例中,路面基层3与土工布层2之间还设有粘结层6。聚孚沥青油可替代传统粘层油浸透聚酯加筋布,使路面基层3和应力吸收层5与沥青混凝土面层1连接的更加牢固和紧密,较大程度提升了反射裂缝防治成效,实际工程中适用性强。

36.本实施例中,粘结层6为聚孚沥青油层,聚孚沥青油层中聚孚沥青油撒布量为1.5kg/m2~2.5kg/m2。路面基层3处理时,针对裂缝及留缝位置进行机械铣刨,铣刨区域,即凹槽结构4摊铺改性沥青应力吸收层5,再在路面基层3和应力吸收层5上洒布聚孚沥青层,加铺聚酯加筋布,待上层沥青混凝土层1施工时,部分聚孚沥青可浸透聚酯加筋布,并与上层的沥青混凝土面层1底部牢固粘结,从而使路面基层3、应力吸收层5和沥青混凝土面层1层形成整体。

37.本实施例的防治反射裂缝的沥青路面,首先对路面基层3进行清理,并按照要求对裂缝或接缝位置进行铣刨形成凹槽结构4,凹槽结构4的深度为2cm~3cm,凹槽结构4的槽宽为裂缝或接缝位置两侧各延伸10cm~20cm,对裂缝或接缝进行填缝修补并在凹槽结构4内

摊铺改性沥青形成的应力吸收层5,应力吸收层5经过小型机械设备压实完成后与路面基层3层面齐平,采用设备在路面基层3和应力吸收层5上均匀洒布粘结层6,粘结层6为聚孚沥青油层,聚孚沥青油层中的聚孚沥青油撒布量为1.5kg/m2~2.5kg/m2,聚孚沥青油层洒布后紧跟着土工布层2铺设施工,土工布层2采用聚酯加筋布,采用专用移动设备进行铺设,聚酯加筋布铺设的纵向接缝搭接宽度为5cm~10cm,横向接缝搭接宽度为10cm~15cm,厚度为0.5mm~1mm,再进行沥青混凝土面层1的施工,沥青混凝土面层1施工时,部分聚孚沥青可浸透聚酯加筋布,并与上层沥青混凝土面层1底部牢固粘结。

38.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1