一种智能开关拆卸装置的制作方法

[0001]

本实用新型具体涉及一种智能开关拆卸装置。

背景技术:

[0002]

随着社会发展以及生活水平的提高,由于智能家居可以极大方便用户实现对家庭器具的控制,因此被越来越多的人接受使用。智能开关是利用控制板和电子元器件的配合,以实现电路的智能控制。由于这种控制方式简单且易于实现,因此在智能家居可中使用广泛。现有的智能开关多为面板与框架卡接配合,通过直接按压卡接即可实现开关面板与边框的安装配合;但智能开关在安装完成后难以拆开,暴力拆解时容易使得智能开关的卡接件破裂,无法继续使用,不方便智能开关的维护使用。

技术实现要素:

[0003]

本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种结构简单、使用方便且占用空间较小的智能开关拆卸装置。

[0004]

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种智能开关拆卸装置,包括本体,所述的本体设置有翘板部和顶针部,所述的顶针部和所述的翘板部位于所述的本体的不同侧,所述的顶针部可伸入到智能开关上开设的与接插件相对应的圆孔内。

[0005]

更进一步的,所述的翘板部远离所述本体部分的厚度逐渐减小。

[0006]

更进一步的,所述的翘板部远离所述的本体的一端设置有缺口;缺口的设置与智能开关接插件的外形相配合偏于翘板部伸入到智能开关内翘起的同时减小对接插件的损伤。

[0007]

更进一步的,所述的缺口为方形且位于所述的翘板部的中部。

[0008]

更进一步的,所述的顶针部与所述的本体一体成型;一体成型固定的顶针与本体可有效增加顶针部的强度。

[0009]

更进一步的,所述的顶针部为圆柱形。

[0010]

更进一步的,所述的本体与所述的翘板部一体固定,一体固定的本体与翘板部可使得翘板部更加牢靠,强度更高,使用过程中不易折弯。

[0011]

更进一步的,所述的翘板部远离所述本体部分的宽度逐渐减小;逐渐缩小v型的翘板部更容易伸入到狭窄空间的内部。

[0012]

更进一步的,所述的翘板部或顶针部与所述的本体接插固定配合;有点在于与本体接插配合的顶针部、翘板部更容易收纳和更换。

[0013]

与现有技术相比,本实用新型的优点是片状的本体便于收纳且结构简单、体积较小,通过设置的顶针部件可对智能开关的卡接件进行拆卸,同时在不方便用户手动翘起的地方,通过片状的翘板部可轻松伸入狭窄空间内进行撬动。

附图说明

[0014]

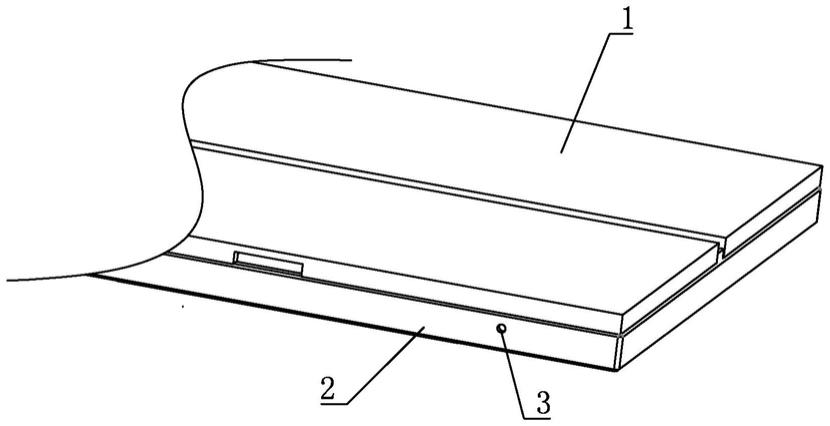

图1为智能开关的结构示意图之一;

[0015]

图2为本实用新型整体结构示意图之一;

[0016]

图3为本实用新型的侧面结构示意图;

[0017]

图4为本实用新型的立体结构示意图。

具体实施方式

[0018]

以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0019]

如附图1和2所示,智能开关的面板1与框架2通过上下卡接的卡接件进行固定,安装完成后面板1与边框之间的间隙较小,很难通过手指伸入。而掰动面板1进行拆卸容易损坏接插件,给后续的安装固定造成困难。而通过下述方式可轻松实现对智能开关面板1拆卸。

[0020]

实施例一,一种智能开关拆卸装置,包括本体4,本体4的一端设置有圆柱形的顶针部5,本体4的另一端一体设置有翘板部6,顶针部5用于伸入到智能开关的圆孔3内借助外力顶动智能开关的卡接件,翘板部6为片状用于撬动智能开关的壳体。

[0021]

实施例二,一种智能开关拆卸装置,包括本体4,本体4的一端固定设置有圆柱形的顶针部5,本体4的另一端一体设置有翘板部6,翘板部6从与本体4固定的一端至远离本体4的一端的厚度、和宽度逐渐减小。上述的本体4为呈扁平状,且本体4与顶针部5相固定端的厚度逐渐减小、宽度逐渐减小。

[0022]

实施例三,一种智能开关拆卸装置,包括本体4,本体4的一端固定设置有圆柱形的顶针部5,本体4的另一端一体设置有翘板部6,翘板部6从与本体4固定的一端至远离本体4的一端的厚度、和宽度逐渐减小。上述翘板部6远离本体4的一端设置有缺口7,该缺口7位于翘板部6的中心间线位置,该缺口7为方形。

[0023]

实施例四,一种智能开关拆卸装置,包括本体4,本体4的上接插固定设置有翘板部6和圆柱应的顶针部5,本体4上设置有插孔,顶针部5可插入到插孔内并露出一部分用于起到顶针的作用,上述的还设开设有插槽,将翘板部6的部分接插固定在插槽内实现翘板的固定,同时该翘板部6从与本体4固定的一端至远离本体4的一端的厚度、和宽度逐渐减小。

[0024]

上述实施例的具体实施方式:智能开关上开设有与接插件相对应的圆孔,通过将顶针部伸入到圆孔内并借助外力使得接插件分离,并通过翘板翘起,方便拆卸智能开关的同时不会对智能开关的接插件造成损坏。

[0025]

以上所述实施例仅为本实用新型的优选实施例,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干的变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1