一种热致仿生变色纤维、纱线和织物及其制备方法

一种热致仿生变色纤维、纱线和织物及其制备方法

1.本案是申请日为2020年6月19日,发明名称为一种热致仿生变色纤维、纱线和织物及其制备方法,申请号为cn202010567159.7的案件的分案申请。

技术领域

2.本发明属于功能纤维领域,具体地,涉及一种热致仿生变色纤维、纱线和织物及其制备方法。

背景技术:

3.随着人工智能技术的发展,功能性纤维的发展备受关注,功能性纤维因其独特的可穿戴特新应用日益广泛。基于功能性纤维的蓬勃发展,纺织工业目前正朝着智能可穿戴方向发展,功能性纤维可用于健康监测、温度控制、电子皮肤、柔性发光等领域。本专利具体涉及到一种可精准调控的热致仿生变色纤维及其织物,该纤维及其织物可用于变色伪装、工程装饰、健康监测、智能家居、仿生变色等领域。目前大多数所谓的“智能纺织品”是将功能性器件集成到现有纺织支架中的技术制成,而不是用真正的功能纤维纺织而成。先前工作通过热软化拉丝结合涂覆工艺实现内嵌导电加热丝的热致变色纤维制备,本专利通过对预制棒预处理(添加盐、糖类、高折射率纳米材料等)实现热致仿生变色纤维的制备,所制备纤维通过编织技术并结合微电子器件集成技术实现可精准调控热致仿生变色织物的制造。

4.热致变色纤维可分为主动变色纤维和被动变色纤维,主动变色纤维内部含有温度调控单元,被动变色纤维颜色的改变由外界温度决定。中国专利cn110205705a公开了一种热致变色纤维的制备和应用,通过热软化拉丝制备的纤维为芯包结构,芯层为热致变色层、包层为保护层,该纤维无法实现对变色纤维颜色的主动调控。中国专利cn108547010a公开了一种光/热双致变色纤维的制备方法及其所得材料和应用,该专利通过采用静电纺丝法制备热致变色纤维,制备纤维不含温度管理层无法实现对变色纤维颜色的主动调控。中国专利cn107475840b公开了一种可拉伸电热致变色纤维及其制备方法,通过该专利制备的纤维为四层结构,依次为包芯纱层、导电层、保护层、变色层,其中导电层为涂覆的还原氧化石墨烯,保护层为聚二甲基硅氧烷(pdms),变色层为浸涂的热致变色油墨。通过该方法制备的热致变色纤维时间成本高、制备过程复杂、导电层浸染的均匀性影响变色纤维质量、同时热致变色层通过浸染制备在纤维最外层易潮解使用寿命有限。美国专利us 20190112733a1公开了一种变色纤维的制备方法,基于熔纺技术实现多结构变色纤维制造。该专利侧重于纤维制备工艺,且制备过程中材料加工温度较高变色材料易受到损伤,并未涉及纤维的仿生变色。中国专利cn110205688a公开了一种电热致变色纤维其制备方法和应用,通过该方法制备的热致变色纤维为三层结构,芯层为导电层,中间层为热致变色层,包层为保护层,保护层通过涂覆或共拉方式获得,一方面复杂了纤维制备工艺,另一方面通过在变色纤维外侧涂覆树脂等材料使得变色纤维变色效果弱化,且该专利不能达到仿生变色效果且未涉及织物层面的精准调控。加拿大国家研究院提出了一种通过熔融纺丝制备热致变色纤维方法,制备出的纤维为三层结构,芯层为温度控制层,中间层为漂白层,包层为热致变色层。通

过该方法制备的变色纤维能量转换效率低,该热致变色纤维所需调控电压高,纤维机械性能差。复旦大学彭慧胜课题组提出了一种基于聚二乙炔(pda)的热致变色纤维的制备,通过该方法制备的热致变色纤维变色元受限,无法实现多温度梯度,多色系宽范围调控。且无法实现大规模制备。武汉纺织大学王鑫课题组提出了一种基于复合纱线的热致变色纤维的制备方法,用碳纳米管溶液浸染高度结实耐用的纱线作为导电层,通过电纺将热致变色材料包覆在涂有导电材料的纱线外侧实现热致变色纤维的制备,该方法制备的变色纤维稳定性差,变色层容易脱落。但是,上述制备工艺所制备的变色纤维均未涉及仿生变色效果,且难以达到织物层面的精准调控。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的问题,本发明提供一种热致仿生变色纤维及其制备方法和应用。

6.具体来说,本发明涉及如下方面:

7.1一种热致仿生变色纤维,其特征在于,所述热致仿生变色纤维包括自内而外设置的温度管理层和热致仿生变色层,所述温度管理层包含导电丝,所述热致仿生变色层包含第一材料和在第一材料中不连续分布的第二材料和第三材料,所述第一材料包括聚合物,所述第三材料包括热致变色材料。

8.2根据项1所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述热致仿生变色纤维的直径为2μm-5000μm,优选为10μm-1000μm。

9.3根据项1所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述第三材料在所述热致仿生变色层中的总质量比为0.01wt.%-70wt.%,优选为5wt.%-40wt.%。

10.4根据项1所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述第二材料为空气孔。

11.5根据项4所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述第二材料形成的孔径为0.05μm-50μm,优选为0.1μm-30μm。

12.6根据项4所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述热致变色纤维的孔隙率为0.1-95%,优选为10-50%。

13.7根据项1所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述第二材料为微纳颗粒。

14.8根据项7所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述微纳颗粒的粒径为0.05μm-50μm,优选为0.1μm-30μm。

15.9根据项7所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述微纳颗粒选自二氧化钛(tio2)、二氧化硅(sio2)、氧化锌(zno)、碳化硅(sic)、氮化硅(si3n4)、硫化锌(zns)、氧化铝(al2o3)、氧化铁(fe2o3)、氮化硼(bn)、氧化镁(mgo)、硫酸钡(baso4)、碳酸钡(baco3)和硅酸铝(al2sio5)中的一种或两种以上。

16.10根据项7所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述微纳颗粒在所述热致仿生变色层中的质量比为0.01wt.%-70wt.%,优选为10wt.%-50wt.%。

17.11根据项1所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述温度管理层和热所述致仿生变色层之间还包括中间层。

18.12根据项11所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述中间层包括聚合物和热致变色材料。

19.13根据项1所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述聚合物选自聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、氟树脂、氟树脂改性的聚甲基丙烯酸甲酯(f-pmma)、环烯烃类共聚物(coc)、聚偏氟乙烯(pvdf)、聚苯乙烯(ps)、聚碳酸酯(pc)、聚乙烯(pe)、低密度聚乙烯(ldpe)、聚乙二醇(peg)、高密度聚乙烯(hdpe)、聚对苯二甲酸乙二酯(pet)、聚丙烯(pp)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(abs)、苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物(smma)、聚氯乙烯(pvc)、聚甲醛(pom)、聚苯醚(ppo)、聚对苯二甲酸丙二酯(ptt)、聚偏二氯乙烯树脂(pvdc)、醋酸乙烯酯树脂、聚乙烯醇缩乙醛、聚酯和间苯二甲酸酯磺酸钠共聚物、丙烯酸酯共聚物中的一种或两种以上。

20.14根据项1所述的热致仿生变色纤维,其特征在于,所述热致变色材料为包裹有机变色材料或热致变色液晶的微胶囊。

21.15一种热致仿生变色纤维的制备方法,所述热致仿生变色纤维包括自内而外设置的温度管理层和热致仿生变色层,所述温度管理层包含导电丝,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:

22.制备热致仿生变色复合母料;

23.由热致仿生变色复合母料制备热致仿生变色预制棒;

24.将导电丝穿过所述热致仿生变色预制棒,通过热软化拉丝制备得到热致仿生变色纤维。

25.16根据项15所述的制备方法,其特征在于,所述热致仿生变色复合母料包括聚合物材料、热致变色材料和微结构产生材料。

26.17根据项15所述的制备方法,其特征在于,所述热致变色复合母料可通过物理共混法或者物理/化学共混法或者溶液共混法制备。

27.18根据项16所述的制备方法,其特征在于,所述微结构产生材料为可溶于水的盐或糖。

28.19根据项18所述的制备方法,其特征在于,所述微结构产生材料为氯化钠或葡萄糖。

29.20根据项19所述的制备方法,其特征在于,对所述预制棒通过热软化拉丝制备得到热致仿生变色纤维的步骤包括:

30.对所述预制棒通过软化拉丝后得到含有微结构产生材料的纤维;

31.将所述含有微结构产生材料的纤维溶于溶剂以去除微结构产生材料,得到含有微孔结构的热致仿生变色纤维。

32.21根据项19所述的制备方法,其特征在于,所述微结构产生材料在所述复合母料中的质量比为0.1wt%-70wt.%,优选为10wt.%-50wt.%。

33.22根据项19所述的制备方法,其特征在于,所述微结构产生材料的粒径为0.05μm-50μm,优选为0.1μm-30μm,其形成0.05μm-50μm孔径的微孔,优选为0.1μm-30μm。

34.23根据项15所述的制备方法,其特征在于,所述微结构产生材料选自二氧化钛(tio2)、二氧化硅(sio2)、氧化锌(zno)、碳化硅(sic)、氮化硅(si3n4)、硫化锌(zns)、氧化铝(al2o3)、氧化铁(fe2o3)、氮化硼(bn)、氧化镁(mgo)、硫酸钡(baso4)、碳酸钡(baco3)和硅酸铝(al2sio5)中的一种或两种以上。

35.24根据项23所述的制备方法,其特征在于,所述微结构产生材料在所述复合母料中的质量比为0.01wt%-70wt.%,优选为10wt.%-50wt.%。

36.25根据项23所述的制备方法,其特征在于,所述微结构产生材料的粒径为0.05-50μm,优选为0.1μm-30μm。

37.26根据项16所述的制备方法,其特征在于,所述热致变色材料在所述复合母料中的质量比为0.01wt.%-70wt.%,优选为5wt.%-40wt.%。

38.27根据项15所述的制备方法,其特征在于,所述将导电丝穿过所述热致仿生变色预制棒之前还包括,将中间预制棒套入热致仿生变色预制棒内部用于制备所述温度管理层和所述热致仿生变色层之间的中间层。

39.28根据项27所述的制备方法,其特征在于,所述中间预制棒包括聚合物材料和热致变色材料。

40.29根据项27所述的制备方法,其特征在于,所述中间预制棒包括聚合物材料、热致变色材料和微结构产生材料。

41.30根据项27所述的制备方法,所述中间预制棒与所述热致仿生变色预制棒的组分类似,但其中组分所占的质量比不同。

42.29根据项15所述的制备方法,其特征在于,所述聚合物材料选自聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、氟树脂、氟树脂改性的聚甲基丙烯酸甲酯(f-pmma)、环烯烃类共聚物(coc)、聚偏氟乙烯(pvdf)、聚苯乙烯(ps)、聚碳酸酯(pc)、聚乙烯(pe)、低密度聚乙烯(ldpe)、聚乙二醇(peg)、高密度聚乙烯(hdpe)、聚对苯二甲酸乙二酯(pet)、聚丙烯(pp)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(abs)、苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物(smma)、聚氯乙烯(pvc)、聚甲醛(pom)、聚苯醚(ppo)、聚对苯二甲酸丙二酯(ptt)、聚偏二氯乙烯树脂(pvdc)、醋酸乙烯酯树脂、聚乙烯醇缩乙醛、聚酯和间苯二甲酸酯磺酸钠共聚物、丙烯酸酯共聚物中的一种或两种以上。

43.30根据项15所述的制备方法,其特征在于,所述热致变色材料为包裹有机变色材料的微胶囊或热致变色液晶微胶囊。

44.31一种热致仿生变色纱线,其特征在于,所述热致仿生变色纱线由n条纤维加捻制成,其中n为大于或等于2的自然数。

45.32根据项31所述的热致仿生变色纱线,其特征在于,所述纤维为项1-14中任一项所述的热致仿生变色纤维,或项15-30中任一项所述的制备方法得到的热致仿生变色纤维加捻制成。

46.33一种热致仿生变色织物,其特征在于,所述热致仿生变色织物由纤维或者纱线编织而成。

47.34根据项33所述的热致仿生变色织物,其特征在于,所述纤维为项1-14中任一项所述的热致仿生变色纤维,或项15-30中任一项所述的制备方法得到的热致仿生变色纤维。

48.35根据项33所述的热致仿生变色织物,其特征在于,所述纱线为项31或32所述的热致仿生变色纱线。

49.本发明涉及的热致仿生变色纤维结构简单,具有大的丝径范围,热致仿生变色层直接裸露在纤维的外表面,可实现最佳的变色效果纤维,在温度监测,可穿戴式变色标识,时尚展示方面有着巨大的前景。而热致仿生变色纤维的制备方法可实现纤维一次成型、可实现大规模生产不同类别的热致仿生变色纤维。

附图说明

50.图1为本发明一种热致仿生变色纤维结构图;

51.图2为本发明另一种热致仿生变色纤维结构图;

52.图3为激光加工纤维示意图。

53.附图标记:1-温度管理层,2-热致仿生变色层,3-中间层。

具体实施方式

54.下面结合实施例进一步说明本发明,应当理解,实施例仅用于进一步说明和阐释本发明,并非用于限制本发明。

55.除非另外定义,本说明书中有关技术的和科学的术语与本领域内的技术人员所通常理解的意思相同。虽然在实验或实际应用中可以应用与此间所述相似或相同的方法和材料,本文还是在下文中对材料和方法做了描述。在相冲突的情况下,以本说明书包括其中定义为准,另外,材料、方法和例子仅供说明,而不具限制性。以下结合具体实施例对本发明作进一步的说明,但不用来限制本发明的范围。

56.本发明提供一种热致仿生变色纤维,如图1所示,所述热致仿生变色纤维包括自内而外设置的温度管理层1和热致仿生变色层2,所述温度管理层1包含导电丝,所述热致仿生变色层2包含第一材料和在第一材料中不连续分布的第二材料和第三材料,所述第一材料包括聚合物,所述第三材料包括热致变色材料。该热致仿生变色纤维使用时,所述温度管理层1在通电条件下发热,所述热致仿生变色层2的热致变色材料在温度管理层1的热作用下发挥变色功能。

57.在一些具体实施方式中,所述热致仿生变色纤维的直径为2μm-5000μm,优选为10μm-1000μm。例如可以为2μm、5μm、10μm、100μm、200μm、500μm、1000μm、2000μm、3000μm、4000μm、5000μm。

58.在一些具体实施方式中,所述第三材料在所述热致仿生变色层中的总质量比为0.01wt.%-70wt.%,优选为5wt.%-40wt.%。例如可以为0.01wt.%、0.1wt.%、1wt.%、5wt.%、10wt.%、20wt.%、30wt.%、40wt.%、50wt.%、60wt.%、70wt.%。

59.进一步的,所述聚合物选自甲基丙烯酸甲酯(pmma)、氟树脂、氟树脂改性的聚甲基丙烯酸甲酯(f-pmma)、环烯烃类共聚物(coc)、聚偏氟乙烯(pvdf)、聚苯乙烯(ps)、聚碳酸酯(pc)、聚乙烯(pe)、低密度聚乙烯(ldpe)、聚乙二醇(peg)、高密度聚乙烯(hdpe)、聚对苯二甲酸乙二酯(pet)、聚丙烯(pp)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(abs)、苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物(smma)、聚氯乙烯(pvc)、聚甲醛(pom)、聚苯醚(ppo)、聚对苯二甲酸丙二酯(ptt)、聚偏二氯乙烯树脂(pvdc)、醋酸乙烯酯树脂、聚乙烯醇缩乙醛、聚酯和间苯二甲酸酯磺酸钠共聚物、丙烯酸酯共聚物中的一种或两种以上,即可以包含一种聚合物也可以包含两种、三种或更多种聚合物。所述热致变色材料为包裹有机变色材料或热致变色液晶的微胶囊。

60.在一些具体实施方式中,所述第二材料为空气孔,即热致仿生变色层2包含孔结构,热致变色纤维中增加一定粒径的孔结构,使得纤维表面粗糙不平,在所有可见光波长范围增强漫反射作用,避免视觉上的不适感,增强热致变色纤维所具有仿生变色效果(漫反射,避免镜面反射)。具体的,所述空气孔的孔径为0.05μm-50μm,优选为0.1μm-30μm。例如可以为0.05μm、1μm、2μm、5μm、10μm、20μm、30μm、40μm、50μm。所述热致变色纤维的孔隙率为

0.1-95%,优选为10-50%。例如可以为0.1%、1%、2%、5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、95%。

61.在一些具体实施方式中,所述第二材料为微纳颗粒,即聚合物材料中掺杂了一定量的微纳颗粒,所述微纳颗粒选自二氧化钛(tio2)、二氧化硅(sio2)、氧化锌(zno)、碳化硅(sic)、氮化硅(si3n4)、硫化锌(zns)、氧化铝(al2o3)、氧化铁(fe2o3)、氮化硼(bn)、氧化镁(mgo)、硫酸钡(baso4)、碳酸钡(baco3)和硅酸铝(al2sio5)中的一种或两种以上,这些微纳颗粒的掺入,使得入射热致变色纤维里的光波在被散射后频率发生变化,进而使得热致变色纤维具有仿生变色效果(光散射效应即拉曼散射,扩宽光谱)。所述微纳颗粒的粒径为0.05μm-50μm,优选为0.1μm-30μm。例如可以为0.05μm、1μm、2μm、5μm、10μm、20μm、30μm、40μm、50μm。所述微纳颗粒在所述热致仿生变色层中的质量比为0.01wt.%-70wt.%,优选为10wt.%-50wt.%。例如可以为0.1%、1%、2%、5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、95%。

62.在一些具体实施方式中,如图2所示,温度管理层1和热致仿生变色层2之间还包括中间层3。中间层3可以只包括聚合物和热致变色材料,热致变色材料在聚合物中不连续分布;也可以包括聚合物、热致变色材料、和在聚合物中不连续分布的空气孔或微纳颗粒,即中间层3的组成与热致仿生变色层2类似,但是其中孔的掺杂或微纳颗粒的掺杂量要少于热致仿生变色层2,从而能够提高热致仿生变色纤维的机械性能。

63.本发明还一种热致仿生变色纤维的制备方法,所述热致仿生变色纤维包括自内而外设置的温度管理层和热致仿生变色层,所述温度管理层包含导电丝,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:

64.制备热致仿生变色复合母料;

65.由热致仿生变色复合母料制备热致仿生变色预制棒;

66.将导电丝穿过所述热致仿生变色预制棒,通过热软化拉丝制备得到热致仿生变色纤维。

67.所述热致仿生变色复合母料包括聚合物材料、热致变色材料和微结构产生材料,其中,所述热致变色复合母料可通过物理共混法或者物理/化学共混法或者溶液共混法制备。

68.在一些具体实施方式中,物理共混法为通过螺杆挤出机在加热熔融条件下将聚合物材料、热致变色材料和微结构产生材料混合均匀,从而制备所述热致变色复合母料。

69.在一些具体实施方式中,物理/化学共混法是在物理共混的基础上会发生一些化学聚合反应,热致变色材料和微结构产生材料不参与化学反应,进而增强聚合物物理特性从而制备所述热致变色复合母料。

70.在一些具体实施方式中,溶液共混法是通过采用化学试剂将聚合物材料充分溶解成溶液,接着加入热致变色材料和微结构产生材料通过超声或者磁力搅拌器等手段分散均匀,聚合物材料、热致变色材料和微结构产生材料不与化学试剂反应。进而除去化学试剂,从而制备所述热致变色复合母料。

71.在一些具体实施方式中,所微结构产生材料为可溶于水的盐或糖。优选的为氯化钠或葡萄糖。使用可溶于水的盐或糖作为微结构产生材料时,对所述预制棒通过热软化拉丝制备得到热致仿生变色纤维的步骤包括:对所述预制棒通过软化拉丝后得到含有微结构

产生材料的纤维;将所述含有微结构产生材料的纤维溶于溶剂以去除微结构产生材料,得到含有微孔结构的热致仿生变色纤维。

72.在一些具体实施方式中,所述微结构产生材料在所述复合母料中的质量比为0.1wt%-70wt.%,优选为10wt.%-50wt.%。例如可以为0.01wt.%、0.1wt.%、1wt.%、5wt.%、10wt.%、20wt.%、30wt.%、40wt.%、50wt.%、60wt.%、70wt.%。所述微结构产生材料的粒径为0.05μm-50μm,优选为0.1μm-30μm,其形成0.05μm-50μm孔径的微孔,优选为0.1孔产生材料的粒径。例如可以为0.05μm、1μm、2μm、5μm、10μm、20μm、30μm、40μm、50μm。

73.在一些具体实施方式中,所述微结构产生材料的粒径为0.05-50微米的微纳颗粒,可选自二氧化钛(tio2)、二氧化硅(sio2)、氧化锌(zno)、碳化硅(sic)、氮化硅(si3n4)、硫化锌(zns)、氧化铝(al2o3)、氧化铁(fe2o3)、氮化硼(bn)、氧化镁(mgo)、硫酸钡(baso4)、碳酸钡(baco3)和硅酸铝(al2sio5)的一种或两种以上。

74.在一些具体实施方式中,所述微结构产生材料在所述复合母料中的质量比为0.01wt.%-70wt.%,优选为10wt.%-50wt.%。例如可以为0.01wt.%、0.1wt.%、1wt.%、5wt.%、10wt.%、20wt.%、30wt.%、40wt.%、50wt.%、60wt.%、70wt.%。

75.在一些具体实施方式中,所述热致变色材料在所述复合母料中的质量比为0.01wt.%-70wt.%,优选为5wt.%-40wt.%。例如可以为0.01wt.%、0.1wt.%、1wt.%、5wt.%、10wt.%、20wt.%、30wt.%、40wt.%、50wt.%、60wt.%、70wt.%。

76.在一些具体实施方式中,所述的热致仿生变色纤维的制备方法还包括制备在温度管理层和热致仿生变色层之间具有中间层的热致仿生变色纤维的方法。具体的,所述将导电丝穿过所述热致仿生变色预制棒之前还包括,将中间预制棒套入热致仿生变色预制棒内部用于制备所述温度管理层和所述热致仿生变色层之间的中间层。

77.本发明还提供了一种热致仿生变色纱线,所述热致仿生变色纱线由n条纤维加捻制成,其中n为大于或等于2的自然数。所述纤维可以是目前现有技术中的任何热致变色纤维,也可以是本发明所述的热致仿生变色纤维。通过加捻方式结合多根不同色系的热致变色纤维或热致仿生变色纤维,热致仿生变色纱线的光谱为多色系热致变色纤维光谱的叠加,实现光谱展宽。从而所得的纱线具有仿生变色效果。

78.本发明还提供了一种热致仿生变色织物,所述热致仿生变色织物由纤维或者纱线编织而成,所述纤维可以是目前现有技术中的任何热致变色纤维,也可以是本发明所述的热致仿生变色纤维。所述纱线为所述的热致仿生变色纱线。

79.具体的,将得到的热致仿生变色纤维或热致仿生变色纱线作为纬纱,取合适长度和根数的其他纤维或热致仿生变色纤维或热致仿生变色纱线穿过梭织机的综眼和筘齿,整齐排列于综框中作为经纱,为避免过强的摩擦作用磨损纤维,调整卷布辊经纱使张力均匀且松紧适度;根据经纬交织的变化规律,利用开口机构按序带动上下两层经纱形成梭口通道;在梭子上缠绕纤维作为纬纱,将梭子往复交替通过梭口通道进行编织,与织机上的其他机构相配合调整纬纱的排列密度,在卷布辊上卷绕引离织物。即可得到热致仿生变色织物。

80.本发明的热致仿生变色纤维通过在热致变色纤维中增加一定粒径的孔结构,使得纤维表面粗糙不平,在所有可见光波长范围增强漫反射作用,避免视觉上的不适感,更加柔和自然,或通过在纤维中掺入微纳颗粒,使得入射热致变色纤维里的光波在被散射后频率发生变化,进而使得热致变色纤维具有仿生变色效果。并进一步的通过调节孔隙率或孔径

大小,微纳颗粒的尺寸与浓度来调节仿生变色效果。

81.实施例1

82.热致仿生变色复合母料的制备方法包括以下步骤:(1)称取60g聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)和15g氟树脂,并用烧杯量取200ml二甲基乙酰胺(dmac),将聚甲基丙烯酸甲酯和氟树脂加入烧杯,与二甲基乙酰胺(dmac)混合,置于磁力搅拌器上,80℃水浴加热搅拌至颗粒溶解,得到均匀混合液。(2)在混合液中加入20g变色微胶囊(变色温度31℃,颜色低于31℃为绿色,高于31℃为乳白色,变色微胶囊直径为5μm,来源于金华市利进科技有限公司),加入粒径为1μm的5g氯化钠作为微结构产生材料,经磁力搅拌器搅拌后置于超声器中超声分散15min,得到聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、氟树脂、热致变色微胶囊(tcm)、聚二甲基乙酰胺(dmac)和氯化钠(nacl)混合溶液。(3)将混合溶液倒入锡箔纸折叠的20cm

×

20cm

×

2cm(长

×

宽

×

高)的容器中进行干燥。在通风橱中风干24小时后,再放入鼓风干燥箱或真空干燥箱在70℃温度下干燥48小时。(4)将干燥的混合样品用剪刀切碎至长和宽均小于8mm的块状,放入干燥箱备用,即得到热致仿生变色复合母料。

83.预制棒的制备包括以下步骤(热压法):(1)将上述块状热致仿生变色复合母料放入100mm

×

22mm

×

22mm(长

×

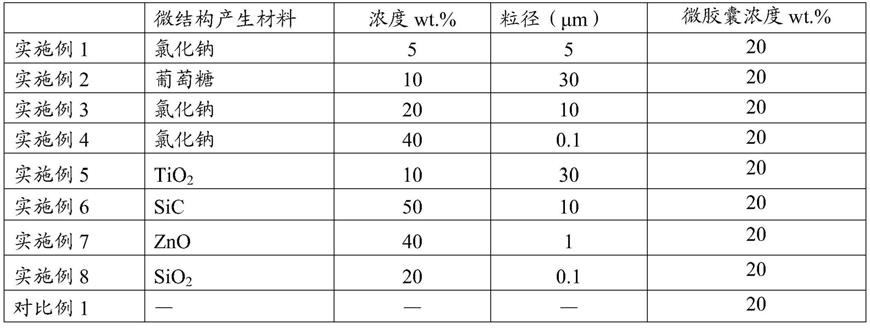

宽

×

高)的模具中,该模具为不锈钢凹槽,凹槽四周用特氟龙薄膜包覆防止热软化后聚合物料与模具黏连。(2)将装有混合物材料的模具上下两侧覆盖不锈钢板,放入热压机,保证加压过程中受力均匀。设定热压机上温度为120℃,将模具中的混合料在1mpa的压力下预热3min后将压强升值5mpa,重复该步骤直至预制棒成型。(3)将热压完毕的预制棒用冲子取出后放入干燥箱中备用。

84.预制棒的制备包括以下步骤(挤出法):将上述块状热致仿生变色复合母料放入料筒中,选择空心结构模具,模具外径为25mm,长为100mm,设置加热温度为180℃,将料筒放入挤压机打开送棒,熔融挤出得到模具形状的预制棒。

85.空心结构预制棒的加工包括以下步骤:(1)将上述制备的预制棒放在车床夹具中,通过调节转速以及进刀距离加工预制棒,车床转速在150-300r/min,通过车床将预制棒加工成横截面积为20mm的圆形,长度100mm。(2)将上述车床加工的预制棒用钻台进行轴向打孔,钻头直接为1mm,经钻台加工后得到外径为20mm内径为1.5mm空心预制棒,将得到空心预制棒下端3mm处径向打孔,即可得到热致仿生变色预制棒。

86.将上述制备的热致仿生变色预制棒进行热软化拉丝包括以下步骤:(1)将丝径为50μm的镍铬丝缠绕在环形收纳线圈上,将镍铬丝的自由端穿过固定于拉丝设备上的预制棒通孔,将预制棒的下端径向穿入金属丝,同时在金属丝与镍铬丝下端固定20g砝码。(2)打开加热炉,上温区温度设定为95℃,下温区温度设定为195℃,当加热区温度达到预设温度时,定长下棒。(3)预制棒加热软化后,料头下落,依次经过测径仪,张力计,牵引轴,设定送棒速度为0.1mm/min,稳定收丝速度0.16m/min,由此得到丝径为500μm的热致仿生变色纤维。

87.将制备出含有氯化钠颗粒的热致仿生变色纤维浸入去离子水中,浸泡5min,变色纤维表面的氯化钠经去离子水溶解后制备得到含有微孔结构的变色纤维,即热致仿生变色纤维,其结构如图1所示。

88.实施例2-8

89.实施例2-8实施例1的区别在于,所使用的微结构产生材料的种类,用量和粒径不同,具体参数如表1所示。

90.实施例9

91.实施例9所制备的热致仿生变色纤维除了包括温度管理层1和热致仿生变色层2,还包括位于两者之间的中间层3。具体的操作步骤如下:

92.热致仿生变色复合母料的制备方法:热致仿生变色层2包括聚合物、热致变色材料和微结构产生材料。热致变色材料和微结构产生材料在聚合物中不连续分布,制备方法步骤按照实施例1中制备聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂、热致变色微胶囊(浓度为20wt.%)、氯化钠(浓度为5wt.%)的混合样品,即可得到热致仿生变色复合母料。

93.热致变色复合母料的制备方法:中间层3只包括聚合物和热致变色材料,热致变色材料在聚合物中不连续分布,热致变色复合母料的制备方法包括以下步骤:(1)按照实施例1制备方式制备聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、氟树脂和聚二甲基乙酰胺(dmac)混合溶液,聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)和氟树脂总质量为30g,向混合溶液中加入70g变色微胶囊(变色温度31℃,颜色低于31℃为绿色,高于31℃为乳白色,变色微胶囊直径为5μm,来源于金华市利进科技有限公司),不加入微结构产生材料,其余步骤同实施例1,由此制备得到聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂、热致变色微胶囊(浓度为70wt.%)的混合样品,即热致变色复合母料。

94.预制棒的制备包括以下步骤(热压法):(1)模具尺寸长100mm

×

宽32mm

×

高32mm,其他步骤同实施例1,将聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂、热致变色微胶囊(浓度为20wt.%)和氯化钠(浓度为5wt.%)热致仿生变色复合母料制备得到热致仿生变色预制棒。(2)模具尺寸长100mm

×

宽22mm

×

高22mm,其他步骤同实施例1,将聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂和热致变色微胶囊(浓度为70wt.%)热致变色复合母料制备得到热致变色预制棒。

95.空心结构预制棒的加工包括以下步骤(套管法):(1)同实施例1步骤,经车床钻台加工后得到外径为30mm内径为20mm的聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂、热致变色微胶囊、氯化钠的热致仿生变色空心预制棒。(2)同实施例1,经车床钻台加工后得到外径为20mm内径为2.5mm的聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂、热致变色微胶囊的热致变色空心预制棒。(3)采用套管的方法将步骤(1)(2)的空心预制棒进行组合,得到用于热软化拉丝所用的最终空心预制棒,外径30mm,内径2.5mm。

96.热软化拉丝步骤同实施例1,设定送棒速度为0.1mm/min,稳定收丝速度0.36m/min,制备出丝径在500μm变色纤维,将制备出含有氯化钠颗粒的变色纤维浸入去离子水中,浸泡5min,变色纤维表面的氯化钠经去离子水溶解后制备出含有微孔结构的变色纤维,即具有热致变色微胶囊浓度梯度的仿生热致变色纤维,其结构如图2所示。

97.实施例10

98.纱线的制备,通过将2条热致变色纤维加捻得到具有仿生效果的纱线。具体的操作步骤如下:

99.热致变色复合母料的制备方法包括以下步骤:(1)在实施例1制备的聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、氟树脂、聚二甲基乙酰胺(dmac)混合溶液中加入20g变色微胶囊a(变色温度31℃,颜色低于31℃为绿色,高于31℃为乳白色,变色微胶囊直径为5μm,来源于金华市利进科技有限公司),其余步骤同实施例1,由此制备得到聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂、热致变色微胶囊a混合样品。(2)在实施例1制备的聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、氟树脂、聚二甲基乙酰胺(dmac)混合溶液中加入20g变色微胶囊b(变色温度31℃,颜色低于31℃为绿色,高于31℃为浅白色,变色微胶囊直径为5μm,来源于金华市利进科技有限公司),其余步骤同实施例1,由

此制备得到聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂、热致变色微胶囊b混合样品。

100.预制棒的制备步骤(热压法):同实施例1,由此得到聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂、热致变色微胶囊a预制棒和聚甲基丙烯酸甲酯、氟树脂、热致变色微胶囊b预制棒。

101.热软化拉丝步骤同实施例1,由此制备得到丝径在500μm的精准可调热致变色纤维a和热致变色纤维b。

102.取热致变色纤维a和热致变色纤维b进行加捻得到热致仿生变色纱线。

103.对比例1

104.对比例1与实施例1的区别在于,不使用的微结构产生材料,而是通过对纤维表面进行红外激光处理。具体的,将64gpmma、16g氟树脂、20g上述变色微胶囊,通过化学混合法制备出母料,基于热软化拉丝制备变色纤维(同实施例1),对其进行红外激光表面处理作为对比试验,具体的,采用能量密度为0.9-1.5j/cm2的红外激光对纤维表面进行后处理。红外激光频率为50-80khz,光斑直径约为40-100μm,其工作示意图如图3所示,使用红外激光对纤维表面进行处理可实现无污染环保处理。可通过对位移平台二维控制,实现变色纤维表面缺陷的引入。

105.对比例2

106.对比例2-与实施例1的区别在于,不使用的微结构产生材料,且不对纤维表面进行红外激光处理。

107.表1各实施例和对比例微结构产生材料参数

[0108][0109][0110]

性能分析

[0111]

对上述实施例和对比例制备得到的纤维或纱线进行性能分析:

[0112]

实施例1-4产生仿生变色效果的基本原理是在热致变色纤维中增加一定粒径的孔结构,使得纤维表面粗糙不平,在所有可见光波长范围增强漫反射作用,避免视觉上的不适感,更加柔和自然,从而增强热致变色纤维所具有的仿生变色效果。具体的可以通过调节掺杂在纤维中微结构颗粒的尺寸与浓度来调节纤维中孔隙率与孔径大小(微胶囊浓度20wt.%)。

[0113]

对比例1为对纤维表面进行红外激光处理的热致变色纤维(微胶囊浓度20wt.%)。

[0114]

对比例2为不使用的微结构产生材料,且不对纤维表面进行红外激光处理的热致变色纤维(微胶囊浓度20wt.%)。

[0115]

通常,变色纤维的反射率在一定程度上体现了仿生变色效果的好坏,反射率越小,

仿生变色效果越好。通过对实施例1-4、对比例1和2进行可见漫反射光谱测定,测定反射率与波长之间的关系,在仿生变色纤维所呈现颜色处的波长范围下(反射率最高峰值处即为该物体对应该颜色处的波段),分析实施例1-4,对比例1和2反射率大小发现,引入漫反射的仿生变色纤维其反射率小于未做处理的仿生变色纤维。具体的,增加漫反射效果主要是把光线引向四面八方反射,观看物体时颜色比较柔和,而如果发生镜面反射观看物体就会发现一部分暗一部分亮现象,通过引入多孔微结构即是增加漫发射效果而避免镜面反射,漫反射的反射率小于镜面反射反射率。所以,实施例1-4制备的变色纤维的仿生变色效果要优于对比例1和2的变色纤维。

[0116]

实施例9仿生热致变色纤维中还包括中间层,中间层微胶囊浓度70wt.%,最外层微胶囊浓度20wt.%,微结构浓度为5wt.%,其与实施例1的主要区别在于含有中间层,其特点是实现高浓度渐变掺杂,弥补高掺杂浓度可拉丝性能差但是变色性能优越的局限性,可以发现仿生变色效果比实施例1更加明显,机械性能与实施例1基本一致,微胶囊浓度渐变掺杂的特点在于:当纤维中高浓度掺杂的时,其可热拉丝性能较差,纤维成型后的机械性能比较差,但是其变色性能良好。当纤维中低浓度掺杂时,其可拉丝性能良好,纤维成型后的机械性能良好,但是其变色不明显,因此,通过对纤维进行浓度阶梯设计,平衡纤维成纤后的机械性能与其变色性能。

[0117]

实施例5-8产生仿生变色的基本原理在于通过在纤维中掺入微纳颗粒,使得入射热致变色纤维里的光波在被散射后频率发生变化,进而使得热致变色纤维具有仿生变色效果。通过调节掺杂在纤维中微纳颗粒的尺寸与浓度来调节纤维中反射光谱实现对仿生热致变色纤维光谱进行展宽,而通常光谱的展宽能为变色纤维带来仿生变色效果。这主要是由于非弹性散射如拉曼散射,在基底材料中引入高折射微纳颗粒材料,折射率不同导致光波传播速度不同造成的光谱宽度增加,其次是因为微纳颗粒也会导致一些漫反射和弹性散射。

[0118]

实施例10通过加捻方式结合两根不同色系的热致仿生变色纤维,其光谱为多色系仿生热致变色纤维光谱的叠加,从而光谱范围比单根仿生变色纤维光谱更宽,实现光谱展宽,从而实现仿生变色效果。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1