显示设备的制作方法

1.本揭露涉及显示设备,尤其涉及一种具有高开口率的显示设备。

背景技术:

2.随着显示设备技术不断进步,显示面板均朝向体积小、厚度薄、或重量轻等趋势发展,故目前市面上主流的显示设备已朝向轻薄类型显示设备发展,如液晶显示设备、有机发光(oled)显示设备或微有机发光(micro-oled)二极管显示设备等。其中,轻薄类型显示器可应用的领域相当多,举凡日常生活中使用的手机、笔记本电脑、摄影机、照相机、音乐播放器、行动导航装置、电视等都有使用。

3.于显示设备中,通常导线(例如,扫描线或数据线)与遮光部(例如,黑色矩阵层)间仅有单一值的对组裕度。然而,在某些显示设备上,若维持导线与遮光区域间仅有单一值的对组裕度,将会使得显示设备的开口率较低。

4.有鉴于此,目前亟需发展一种显示设备,其能解决前述开口率降低的问题。

技术实现要素:

5.本揭露提供一种显示设备,包括显示区,显示区包括平坦区及弯折区。显示设备包括第一导线、第二导线、第一遮光部、及第二遮光部。第一导线设置于平坦区且沿第一方向延伸。第二导线设置于弯折区且沿第一方向延伸。第一遮光部与第一导线重叠且包括第一边缘,第一边缘沿第一方向延伸,且第一边缘邻近第二导线。第二遮光部与第二导线重叠且包括第二边缘,第二边缘沿第一方向延伸,且第二边缘远离平坦区。第一导线与第一边缘间的距离大于第二导线与第二边缘间的距离。

附图说明

6.图1为本揭露实施方式1的显示设备的俯视示意图。

7.图2a至图2d为图1显示设备于弯折前不同区域的放大示意图。

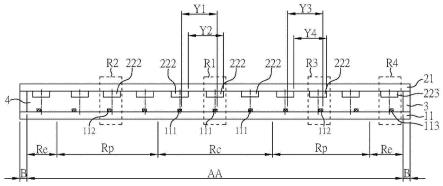

8.图3a为本揭露实施方式1的显示设备于弯折前的剖面示意图。

9.图3b为本揭露实施方式1的显示设备于弯折后的剖面示意图。

10.图4为本揭露实施方式2的显示设备的俯视示意图。

11.图5a、图5b及图5c为图4显示设备不同区域的放大示意图。

12.图5b’为使用者抓取显示设备后显示设备的部分区域放大示意图。

13.【符号说明】

14.11

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一基板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

111

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一导线

15.111a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一边缘

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

111b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二边缘

16.112

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二导线

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

112a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三边缘

17.112b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第四边缘

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

113

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三导线

18.113a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第五边缘

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

113b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第六边缘

19.21

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二基板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

221

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一遮光部

20.221a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一边缘

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

221b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第四边缘

21.222

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二遮光部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

222a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二边缘

22.222b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第五边缘

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

223

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三遮光部

23.223a

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三边缘

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

223b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第六边缘

[0024]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

封装单元

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

显示层

[0025]5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

间隔元件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

aa

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

显示区

[0026]

aa1,aa2,aa3,aa4 显示边缘

ꢀꢀꢀꢀꢀbꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

非显示区

[0027]cꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

中心点

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

d1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一方向

[0028]

d2

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二方向

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

l

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

中心线

[0029]

px

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

像素区域

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

r1,r2,r3,r4 区域

[0030]

rc

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

中央区

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

re

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

边缘区

[0031]

rp

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

外围区

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀwꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

宽度

[0032]

x1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一距离

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

x2

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二距离

[0033]

x3

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三距离

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

x4

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第四距离

[0034]

x5

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第五距离

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

x6

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第六距离

[0035]

y1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一间距

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

y2

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二间距

[0036]

y3

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三间距

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

y4

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第四间距

具体实施方式

[0037]

以下通过具体实施例说明本揭露的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本揭露的其他优点与功效。本揭露亦可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节亦可针对不同观点与应用,在不悖离本创作的精神下进行各种修饰与变更。

[0038]

再者,说明书与权利要求中所使用的序数例如“第一”、“第二”、“第三”等的用词,以修饰相应的元件,其本身并不意味着该元件有任何的序数,也不代表某一元件与另一元件的顺序、或是制造方法上的顺序,该些序数的使用仅用来使具有某命名的一元件得以和另一具有相同命名的元件能做出清楚区分。

[0039]

此外,本说明书和权利要求所提及的位置,例如“之上”、“上”、“上方”、“之下”、“下”或“下方”,可指所述两元件直接接触,或可指所述两元件非直接接触。

[0040]

实施方式1

[0041]

图1为本实施方式的显示设备的俯视图。图2a至图2d为图1显示设备于组装完成前不同区域的放大图。图3a及图3b为本实施方式的显示设备于组装完成前及组装完成后的剖面示意图。在一实施例中,显示设备可为平面显示设备。举例来说,在某些情况下,本揭露可改善平面显示设备中的间隔元件(photo spacers)可能会刮伤配向膜时,因遮蔽漏光而产生的低开口率。在另一实施例中,显示设备可为曲面显示设备。此曲面显示设备可具有不同的曲率半径,视设计要求而定。本揭露内容不限于此。

[0042]

本实施方式的显示设备包括:第一基板11、第二基板21、封装单元3、及显示层4。第一基板11包括显示区aa及非显示区b,其中显示区aa与非显示区b相邻设置。在某些实施例

中,显示设备为无边框设计,即显示设备不具有非显示区b。第二基板21与第一基板11相对设置。封装单元3设置于非显示区b上且设置于第一基板11及第二基板21间。显示层4设置于显示区aa上且设置于第一基板11及第二基板21间。于一实施例中,第一基板11及第二基板21可分别为硅晶圆基板、玻璃基板、蓝宝石基板、塑料基板或其它合适基板;在另一实施例中,第一基板11及第二基板21可为可挠性基板。举例来说,塑料基板的材料可为,例如聚酰亚胺(polyimide,pi)、聚对苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate,pet)、或聚碳酸酯(polycarbonate,pc)、或其组合,但本揭露并不仅限于此。封装单元3可为封装胶。此外,显示层4可包括液晶(liquid crystal,lc)、有机发光二极管(organic light-emitting diode,oled)、量子点(quantum dot,qd)、荧光(fluorescence)材料、磷光(phosphor)材料、发光二极管(light-emitting diode,led)、微型发光二极管(micro light-emitting diode or mini light-emitting diode)或其他显示介质,当实施例中的显示介质不同时,可视情况调整显示设备的结构,但本揭露并不以此为限。一些实施例中,发光二极管的芯片尺寸约为300微米(μm)到10毫米(mm),微型发光二极管(mini led)的芯片尺寸约为100微米(μm)到300微米(μm),微型发光二极管(micro led)的芯片尺寸约为1微米(μm)到100微米(μm),但本揭露并不以此为限。

[0043]

如图1所示,显示区aa可包括中央区rc、外围区rp及边缘区re。中央区rc设置于显示区aa的中央,外围区rp设置于中央区rc旁,外围区rp未围绕中央区rc,边缘区re设置于外围区rp旁,边缘区re未围绕外围区rp、或中央区rc。在一实施例中,外围区rp可位于中央区rc的两侧,且所述两外围区rp分别设置于中央区rc及边缘区re之间。于一实施例中,以显示区aa的中心点c为基准,可画出一显示区aa的中心线l,此中心线l朝第一方向d1延伸。在某些实施例中,中心线l仅为参考线,位于显示区中特定区域的中心。举例来说,当显示区同时包含平面显示区及曲面显示区时,中心线l可由曲面显示区的中心点延伸。所述中央区rc、外围区rp、及边缘区re仅设置于曲面显示区中。但本揭露不限于此,特定区域也可指显示区中的平面显示区。在一实施例中,由中心线l朝显示区aa的显示边缘aa1及显示边缘aa2延伸,可依序定义出中央区rc、外围区rp及边缘区re。显示边缘aa1,aa2于第二方向d2的宽度为w,第二方向d2可垂直第一方向d1。在某些实施例中,中央区rc为由中心线l分别朝显示区aa的显示边缘aa1及aa2延伸约15%的宽度w的区域(即中央区rc在第二方向d2的宽度占宽度w的30%);外围区rp为由中央区rc分别朝显示区aa的显示边缘aa1及aa2延伸约15%的宽度w的区域;而边缘区re为外围区rp至显示边缘aa1及aa2的区域,其约为15%的宽度w的区域。在另一实施例中,中央区rc为由中心线l分别朝显示区aa的显示边缘aa1及aa2延伸约10%的宽度w的区域;外围区rp为由中央区rc分别朝显示区aa的显示边缘aa1及aa2延伸约35%的宽度w的区域;而边缘区re为外围区rp至显示边缘aa1及aa2的区域,其约为5%的宽度w的区域。如图1及图3a所示,在某些实施例中,显示设备后续可以显示边缘aa1及aa2的两侧朝第一基板11或第二基板21方向弯曲以形成曲面显示设备。举例来说,也可以只弯折其中一侧形成同时具有平面及曲面的显示设备。也可形成具有多个曲面的显示设备。在另一实施例中,显示设备为平面显示设备,可不进行弯折。接下来,将以显示设备以显示边缘aa1,及aa2的两侧朝第二基板21方向弯曲的情形加以说明。

[0044]

然而,本揭露并不仅限于此,于本揭露的其他实施例中,也可以显示区aa的显示边缘aa3及aa4的两侧朝第一基板11或第二基板21方向弯曲。举例来说,也可以只弯折其中一

侧形成同时具有平面及曲面的显示设备。也可形成具有多个曲面的显示设备。在另一实施例中,显示设备为平面显示设备,可不进行弯折。此时,中央区、外围区及边缘区的定义与前述相似,其差异在于中心线为沿第二方向d2延伸的中心线,且中央区、外围区及边缘区则定义为由沿第二方向d2延伸的中心线朝显示边缘aa3及aa4延伸的区域。

[0045]

于以往显示设备中,通常导线(例如,扫描线或数据线)与遮光部(例如,黑色矩阵)间仅有单一值的对组裕度。然而,若于曲面显示设备上,若维持导线与遮光部间仅有单一值的对组裕度,将会使得显示设备的开口率较低。因此,于本实施例的显示设备中,将设计导线与遮光部于显示区不同区域具有不同的对组裕度,以提升显示设备的开口率。

[0046]

接下来,将以图1显示设备中的中央区rc、外围区rp及边缘区re的不同区域加以说明本揭露是如何调整导线与遮光部的对组裕度,以提升显示设备的开口率。

[0047]

图2a至图2d分别为图1显示设备的区域r1、区域r2、区域r3、及区域r4的放大图,其中区域r1为中央区rc的任一区域,区域r2、及r3为外围区rp的任两个区域,而区域r4为边缘区re的任一区域。请同时参考图1、图2a至图2d,本实施例的显示设备包括:第一导线111、第二导线112、第一遮光部221、及第二遮光部222。第一导线111设置于中央区rc中且沿第一方向d1延伸。第二导线112设置于外围区rp中且沿第一方向d1延伸。第一遮光部221与第一导线111重叠且包括第一边缘221a,第一边缘221a沿第一方向d1延伸。第二遮光部222与第二导线112重叠且包括第二边缘222a,第二边缘222a沿第一方向d1延伸。此外,本实施例的显示设备还包括:第三导线113、及第三遮光部223。第三导线113设置于边缘区re中且沿第一方向d1延伸。第三遮光部223与第三导线113重叠且包括第三边缘223a,第三边缘223a沿第一方向d1延伸。在一实施例中,第三遮光部的第三边缘223a远离外围区rp。在另一实施例中,第三边缘223a为远离中央线l或中心点c的一边缘。

[0048]

在一实施例中,第一导线111、第二导线112、及第三导线113可分别包括金属、合金、金属氧化物、金属氮氧化物、或其他本技术领域常用的电极材料或电路材料。举例来说,第一导线111、第二导线112、及第三导线113可为铜、银、铝、钼、钨、金、铬、镍、铂、钛、铜合金、铝合金、钼合金、钨合金、金合金、铬合金、镍合金、铂合金、钛合金、其他合适的金属、前述的组合或其它导电性佳或是阻抗小的导电材料,且第一导线111、第二导线112及第三导线113可具有单层或多层结构。然而,本揭露不限于此。此外,第一遮光部221、第二遮光部222及第三遮光部223所构成的遮光层,可例如为一黑色矩阵层。

[0049]

更详细而言,于本实施例的显示设备中,第一导线111包括第一边缘111a及第二边缘111b;第二导线112包括第三边缘112a及第四边缘112b;第三导线113包括第五边缘113a及第六边缘113b;第一遮光部221包括第一边缘221a及第四边缘221b,第一边缘221a及第四边缘221b沿第一方向d1延伸,且第一边缘221a与第一边缘111a相邻,第四边缘221b与第二边缘111b相邻;第二遮光部222包括第二边缘222a及第五边缘222b,第二边缘222a及第五边缘222b沿第一方向d1延伸,且第二边缘222a与第三边缘112a相邻,第五边缘222b与第四边缘112b相邻;第三遮光区域223包括第三边缘223a及第六边缘223b,第三边缘223a与第五边缘113a相邻,第六边缘223b与第六边缘113b相邻。

[0050]

在一实施例中,包含第一遮光部221、第二遮光部222及第三遮光部223的遮光层具有多个开口22a,以定义出像素区域px。在此,所谓的第一遮光部221与第一导线111重叠,是指于第一基板11(如图3a所示)的法线方向上第一遮光部221与第一导线111重叠,即为例如

图1及图2a的视图。同样的,第二遮光部222与第二导线112重叠、及第三遮光部223与第三导线113重叠的定义与上述相同,在此不再赘述。

[0051]

如图1、图2a至图2c所示,于垂直第一方向d1的第二方向d2上,第一导线111与第一边缘221a间的距离(即,第一距离x1)和第二数据线112与第二边缘222a间的距离(即,第三距离x3)不同。在此,所谓的第一边缘221a及第二边缘222a是指离显示区aa中心点c或中心线l较远的第一遮光部221及第二遮光部222的边缘。若于图2a所示的情形下,由于第一遮光部221于第一导线111两侧的边缘和显示区aa中心点c或中心线l的距离大致相同,第一遮光部221的任一边缘均可作为第一边缘221a,而不限于图2a所示的情形。在一实施例中,第一边缘221a邻近外围区rp,第二边缘222a远离中央区rc。在另一实施例中,第一边缘221a邻近第二导线112。

[0052]

换言之,如图1、图2a至图2c所示,于垂直第一方向d1的第二方向d2上,第一边缘111a与第一边缘221a间有第一距离x1,第二边缘111b与第四边缘221b间有第二距离x2,第三边缘112a与第二边缘222a间有第三距离x3,第四边缘112b与第五边缘222b间有第四距离x4,而第一距离x1与第二距离x2的差值不等于第三距离x3与第四距离x4的差值。

[0053]

本实施例的显示设备具有前述设计时,可使导线与遮光部的中心线于显示区的不同区域中有错位差异性。同时,更可根据显示面板欲弯曲的不同曲率,调整前述遮光部之间的距离,使得不同区域中,遮光部的边缘与导线的边缘差值不同。借此,当弯折显示面板后,仍可使显示设备维持高的开口率及/或色点不变。

[0054]

如图1及图2a至图2d所示,于垂直第一方向d1的第二方向d2上,第一导线111与第一边缘221a间的距离(即,第一距离x1)大于第二导线112与第二边缘222a间的距离(即,第三距离x3),且第一距离x1与第二距离x2的差值小于第三距离x3与第四距离x4的差值。此外,于本实施例中,第三导线113与第三边缘223a间的距离(即,第五距离x5)小于第一导线111与第一边缘221a间的距离(即,第一距离x1)(在此,所谓的第三边缘223a是指离显示区aa中心点c或中心线l较远的第三遮光区域223的边缘);换言之,第五边缘113a与第三边缘223a间有一第五距离x5,第六边缘113b与第六边缘223b间有一第六距离x6,第一距离x1与第二距离x2的差值小于第五距离x5与第六距离x6的差值。

[0055]

于本实施例中,第三导线113与第三边缘223a间的距离(即,第五距离x5)大于第二数据线112与第二边缘222a的距离(即,第三距离x3),且第三距离x3与第四距离x4的差值大于第五距离x5与第六距离x6的差值。如图3a所示,第三导线113与第三边缘223a是位于边缘区re,而边缘区re邻近非显示区b。在一实施例中,非显示区b上的封装单元3使得第三导线113与第三遮光部223的相对位置于显示面板弯曲后不至于偏移过多。因此,越靠近非显示区b的边缘区re中的第三遮光部223,其第五距离x5与第六距离x6的差值会越小。

[0056]

在另一实施方式中,中央区rc包含两相邻的第一导线111,两相邻的第一导线111之间的间距(可定义为其中一条第一导线111的中心至另一条第一导线111的中心之间的距离、或定义为其中一条第一导线111的边缘至另一条第一导线111的对应边缘之间的距离)为第一间距y1,此相邻的第一导线111具有对应的相邻第一遮光部221,此相邻的第一遮光部221之间的间距(可定义为其中一第一遮光部221的中心至另一第一遮光部221的中心之间的距离、或定义为其中一第一遮光部221的边缘至另一第一遮光部221的对应边缘之间的距离)为第二间距y2。外围区rp包含两相邻的第二导线112之间的间距为第三间距y3,此相

邻的第二导线112具有对应的相邻第二遮光部222,此相邻的第二遮光部222之间的距离为第四间距y4。第一间距y1与第二间距y2之间的差值定义为第一差值,第三间距y3与第四间距y4之间的差值定义为第二差值,其中第一差值不同于第二差值。在某些实施例中,第一差值小于第二差值。

[0057]

在另一实施例中,中央区rc包含两相邻的第一导线111,两相邻的第一导线111之间的距离为第一间隔,此相邻的第一导线111具有对应的相邻第一遮光部221,此相邻的第一遮光部221之间的距离为第二间隔。外围区rp中两相邻的第二导线112之间的距离为第三间隔,此相邻的第二导线112具有对应的相邻第二遮光部222,此相邻的第二遮光部222之间的距离为第四间隔。第一间隔与第二间隔之间的差值定义为第一差值,第三间隔与第四间隔之间的差值定义为第二差值,其中第一差值不同于第二差值。

[0058]

图3a及图3b分别为根据本实施方式的一实施例的显示设备于弯折前及弯折后的剖面示意图。当本实施例的显示设备具有前述设计时,虽然弯折前中央区rc、外围区rp及边缘区re的第一导线111、第二导线112及第三导线113与第一遮光部221、第二遮光部222及第三遮光部223根据所欲弯曲的曲率而有不同的错位设计(如图3a所示),但弯折后中央区rc的第一导线111及第一遮光部221、外围区rp的第二导线112及第二遮光部222、及边缘区re的第三导线113及第三遮光部223则不再有错位的情形(如图3b所示)。

[0059]

此外,如图2a至图2d所示,于本实施例的显示设备中,第一间距x1与第二间距x2的总和等于第三间距x3与第四间距x4的总和,同时也等于第五间距x5与第六间距x6的总和。因此,本实施例的显示设备,不仅具有高开口率的优点,且更具有维持色点不变的优点。

[0060]

在某些实施例中,显示设备是朝第一基板11弯折,其导线与遮光部的边缘间的距离可与上述图2a至图2d所示相反。举例来说,在显示设备是朝第一基板11弯折的情况下,在区域r2中的第三距离x3会大于第四距离x4。可依此类推区域r2、区域r3、及区域r4中导线与遮光部的边缘间的距离。

[0061]

举例来说,于以往单一对组裕度设计的27时曲面显示设备上,假设曲面显示设备完成弯折制程后,导线与遮光部间的偏移量最大值为14μm;此时,不论是显示面的哪一区域,第一间距x1至第六间距x6均为14μm,最后得到的开口率约为36.75%。然而,依照本揭露前述实施方式,可设计成第一距离x1与第二距离x2为7μm,第四距离x4最大值小于14μm,第三距离x3最小值超过0μm;此时,得到的开口率可提升至约为57.40%。

[0062]

于本实施例中,图1至图3b是以第一导线111、第二导线112及第三导线113为数据线(data lines)的情形加以说明。然而,本揭露并不仅限于此。于本揭露的其他实施例中,第一导线111、第二导线112及第三导线113也可为扫描线(scan lines)。至于第一导线111、第二导线112及第三导线113为扫描线时,其与遮光部的错位设计与前述相似,故在此不再赘述。

[0063]

如图3a及图3b所示,本实施例的显示设备是朝第二基板21弯曲。于弯折显示面板所得的显示设备中,中央区rc为相对平坦的区域,其曲率最小(即,曲率半径最大);而外围区rp为为相对弯曲的区域,其曲率最大(即,曲率半径最小),边缘区re的曲率(或曲率半径)大致介于中央区rc与外围区rp之间。在此,可将中央区rc视为曲率半径大的第一区域,而外围区rp或边缘区re视为曲率半径小的第二区域;或者,将外围区rp视为曲率半径大的第一区域,而将边缘区re视为曲率半径小的第二区域。此外,在一实施例中,显示设备可具有平

坦区及弯折区。平坦区中的导线及其对应遮光部可不做错位设计。在另一实施例中,显示没备具有多个弯折区,这些弯折区之间可具有不同的曲率半径,也可具有不同的弯折方向(例如朝第一基板11、或第二基板21弯折)。

[0064]

在某些实施例中,显示设备的显示区中包含第一区域及第二区域。第一区域的曲率半径大于第二区域的曲率半径。第一区域包含两相邻的导线,此两相邻的导线之间的间距(可定义为其中一条导线的中心至另一条导线的中心之间的距离、或定义为其中一条导线的边缘至另一条导线的对应边缘之间的距离)为第一间距,此两相邻的导线具有对应的相邻遮光部,此两相邻的遮光部之间的间距为第二间距。第二区域包含两相邻的导线,此两相邻的导线之间的间距为第三间距,此两相邻的导线具有对应的相邻遮光部,此两相邻的遮光部之间的间距为第四间距。第一间距与第二间距之间的差值定义为第一差值,第三间距与第四间距之间的差值定义为第二差值,其中第一差值不同于第二差值。在某些实施例中,第一差值小于第二差值。

[0065]

在另一实施例中,显示设备的显示区中包含第一区域及第二区域。第一区域的曲率半径大于第二区域的曲率半径。第一区域包含两相邻的导线,此两相邻的导线之间的距离为第一间隔,此两相邻的导线具有对应的相邻遮光部,此两相邻的遮光部之间的距离为第二间隔。第二区域包含两相邻的导线,此两相邻的导线之间的距离为第三间隔,此两相邻的导线具有对应的相邻遮光部,此两相邻的遮光部之间的距离为第四间隔。第一间隔与第二间隔之间的差值定义为第一差值,第三间隔与第四间隔之间的差值定义为第二差值,其中第一差值不同于第二差值。在某些实施例中,第一差值小于第二差值。

[0066]

需注意的是,上述曲率半径可为在第一基板11的同一表面的第一区域或第二区域中所量测的曲率半径。可替换地,曲率半径也可为在第二基板21的同一表面的第一区域或第二区域中所量测的曲率半径。

[0067]

实施方式2

[0068]

图4为根据本实施方式的一实施例的显示设备的俯视图。本实施例的显示设备设计与实施方式1相似;其差异在于,本实施例的导线与遮光部的错位设计是扫描线与遮光部的错位设置。至于本实施例显示设备的中央区rc、外围区rp及边缘区re的定义与实施方式1相似,而不再赘述。

[0069]

图5a、图5b及图5c为图4显示设备不同区域的放大图。其中,图5a的设计可参考图2a,图5b及图5c的设计可参考图2b及图2c,故在此不再赘述。此外,如图5a至图5c所示,本实施例的显示设备还包括间隔元件5,设于与第一导线111与第一遮光部221间及第二导线112与第二遮光部222间。其中,在使用者未抓取显示设备时,间隔元件5的中心与第一数据线111及第二数据线112的中心对应。

[0070]

图5b’为使用者抓取显示设备后显示设备的部分区域放大图。然而,当使用者抓取显示设备时,使用者的施力可能会造成间隔元件5朝第一基板的一侧偏移,可能会使得显示层中的配向膜受到损害,而有漏光的情形发生。然而,于本实施例中,当用户抓取区域r2时,原先如图5b的间隔元件5的位置会因抓取而转变成如图5b’所示的间隔元件5的位置。当使用者依第二方向d2朝上抓取显示设备时,即便间隔元件5朝第一基板的一侧依第二方向d2朝下偏移而损害显示层时,由于本实施例的显示设备设计成第三距离x3小于第四距离x4,故第二遮光部222可遮蔽所损害的配向膜的对应位置,而避免漏光的情形发生。

[0071]

于本揭露的上述实施方式中,导线及遮光部的数目仅用于说明而已,本揭露的显示设备所包含的导线及遮光部数目并不仅限于此。

[0072]

本揭露的显示设备可与触控面板合并使用,而作为一触控显示设备。同时,本揭露的显示设备或触控显示设备,可应用于本技术领域已知的任何需要显示屏幕的电子装置上,如显示器、手机、笔记本电脑、摄影机、照相机、音乐播放器、行动导航装置、电视等需要显示影像的电子装置上。

[0073]

上述实施例仅为了方便说明而举例而已,本揭露所主张的权利范围自应以申请专利范围所述为准,而非仅限于上述实施例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1