移动机构及图像形成装置的制作方法

1.本发明的实施方式涉及移动机构及图像形成装置。

背景技术:

2.作为图像形成装置的曝光用光源,有时会采用例如led阵列等线型光源。线型光源被保持于曝光器件。来自于线型光源的出射光被曝光器件所包括的透镜聚光于线上。曝光器件由移动机构支承,该移动机构朝向包括感光体的感光体单元来回移动。

3.移动机构使曝光器件在曝光器件抵接于感光体单元的抵接位置与曝光器件从感光体单元分离的分离位置之间移动。在抵接位置上,曝光器件相对于感光体被定位,以使出射光聚光于感光鼓的表面上的曝光位置。

4.例如,如果由于零件误差、组装误差等,移动机构中的移动路径产生偏差,则存在阻碍抵接位置上的定位的可能性。

技术实现要素:

5.本发明要解决的技术问题在于,提供工作台的定位及工作台的操作容易的移动机构及图像形成装置。

6.实施方式的图像形成装置具有感光体单元、第一端子、工作台、第一突起、第二突起、滑块以及曝光器件。感光体单元包括感光体,感光体用于承载静电潜像。第一端子支承于感光体单元。工作台具有第二端子,第二端子与第一端子嵌合,用于限制工作台与感光体在第一方向上相对移动。工作台能够从第一位置向第二位置移动,第一位置是工作台靠近感光体以使第二端子与第一端子嵌合的位置,第二位置是与第一位置相比工作台在第二方向上距离感光体更远的位置。第一突起从设置于工作台的基部向与第二方向交叉的方向突出。第二突起在与基部在第一方向上分离的位置从第一突起向与第一方向交叉的方向突出。滑块在与第二方向及第一方向交叉的第三方向上移动。滑块在第三方向上彼此分开的位置具有第一位置限制部和第二位置限制部。第一位置限制部限制工作台位于第一位置时第一突起在第二方向上的位置。第二位置限制部在工作台位于第二位置时与第一突起抵接。第一位置限制部在第一方向上的厚度比第二位置限制部在第一方向上的厚度薄。滑块具有引导部,引导部在基部与第二突起之间相对于第一突起滑动,并在从第二位置限制部至第一位置限制部之间在第三方向上伸长。曝光器件支承于工作台,并射出光,以在感光体上描绘静电潜像。

7.实施方式的移动机构,用于图像形成装置,所述图像形成装置具有:感光体单元,包括感光体,所述感光体用于承载静电潜像;第一端子,支承于所述感光体单元;以及曝光器件,射出光,以在所述感光体上描绘静电潜像;所述移动机构具备:工作台,具有第二端子,并能够从第一位置向第二位置移动,所述工作台支承所述曝光器件,所述第二端子与所述第一端子嵌合,用于限制所述工作台与所述感光体在第一方向上相对移动,所述第一位置是所述工作台靠近所述感光体以使所述第二端子与所述第一端子嵌合的位置,所述第二

位置是与所述第一位置相比所述工作台在第二方向上距离所述感光体更远的位置;第一突起,从设置于所述工作台的基部向与所述第二方向交叉的方向突出;第二突起,在与所述基部在所述第一方向上分离的位置从所述第一突起向与所述第一方向交叉的方向突出;以及滑块,在与所述第二方向及所述第一方向交叉的第三方向上移动,并在所述第三方向上彼此分开的位置具有第一位置限制部和第二位置限制部,所述第一位置限制部在所述第一方向上的厚度比所述第二位置限制部在所述第一方向上的厚度薄,所述第一位置限制部限制所述工作台位于所述第一位置时所述第一突起在所述第二方向上的位置,所述第二位置限制部在所述工作台位于所述第二位置时与所述第一突起抵接,所述滑块具有引导部,所述引导部在所述基部与所述第二突起之间相对于所述第一突起滑动,并在从所述第二位置限制部至所述第一位置限制部之间在所述第三方向上伸长。

附图说明

8.图1是示出实施方式的图像形成装置的构成例的剖视示意图。

9.图2是示出实施方式的图像形成装置中的曝光部和基座的立体示意图。

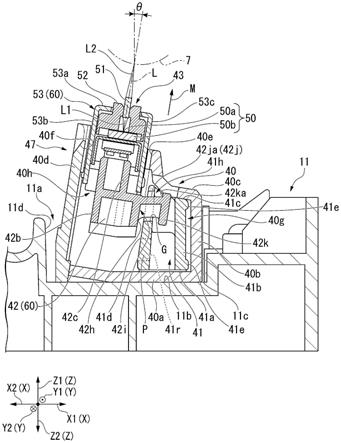

10.图3是示出实施方式的图像形成装置中的感光体、曝光部以及移动机构的侧视示意图。

11.图4是实施方式的图像形成装置中容纳感光体的壳体的立体示意图。

12.图5是沿着图3中的f5

‑

f5线的剖视示意图。

13.图6是实施方式的图像形成装置中的曝光部及移动机构的分解图。

14.图7是示出实施方式的图像形成装置中的工作台的立体示意图。

15.图8是沿着图7中的f8

‑

f8线的剖视示意图。

16.图9是实施方式的图像形成装置中的工作台的右侧侧视示意图。

17.图10是示出实施方式的移动机构中的第一突起的立体示意图。

18.图11是示出实施方式的移动机构中的滑块整体的立体示意图。

19.图12是示出实施方式的移动机构中的滑块的主要部分的立体示意图。

20.图13是实施方式的移动机构中的引导部件的左侧侧视示意图。

21.图14是示出实施方式的移动机构中的引导部件的立体示意图。

22.图15是示出实施方式的图像形成装置中的下降时的曝光部及移动机构的左侧侧视示意图。

23.图16是用于说明实施方式的图像形成装置中的移动机构的动作的示意图。

24.图17是示出实施方式的移动机构的工作台的升降动作的示意图。

25.图18是示出实施方式的移动机构的工作台的升降动作的示意图。

26.图19是示出实施方式的移动机构的工作台的升降动作的示意图。

27.图20是示出实施方式的第一变形例的移动机构的剖视示意图。

28.图21是示出实施方式的第二变形例的移动机构的剖视示意图。

29.附图标记说明

[0030]7…

感光鼓,25、25y、25m、25c、25k

…

图像形成部,25a

…

壳体,25d

…

感光体单元,25ef、25er

…

第一定位部,26

…

曝光部,40

…

框体,40e、40f

…

倾斜面,41、141

…

滑块,41a、41b、41c

…

引导部件,41i、41ia

…

第一引导板,41j

…

第二引导板,41m

…

卡定部,41n、41p

…

引导部,42、242

…

撑条,42h

…

侧面部,42j、42j1、42j2、42j3

…

第一突起,42k、42kb

…

第二突起,42ka

…

表面,43

…

曝光器件,44f、44r

…

施力部件,46

…

操作部,47、47a、47b

…

移动机构,50

…

光源,51

…

透镜,53

…

保持部件,53hf、53hr

…

第二定位部,53hfa

…

筒状部,53hfb、53hrb

…

弯曲部,60

…

工作台,100

…

图像形成装置,l

…

光轴,m

…

第二方向,n

…

第一方向,p、pa

…

板,pa

…

侧面,pb

…

倾斜面。

具体实施方式

[0031]

下面,参照附图对实施方式的图像形成装置及移动机构进行说明。在下面的各图中,在没有特别说明的情况下,对相同或相应的构成标注相同的附图标记。

[0032]

对实施方式的图像形成装置进行说明。

[0033]

图1是示出实施方式的图像形成装置的整体构成例的剖视示意图。

[0034]

如图1所示,本实施方式的图像形成装置100具有控制面板1、扫描仪部2、打印机部3、片材供给部4、输送部5、手动单元10以及控制部6。

[0035]

下面,在参照图像形成装置100中的相对位置时,有时会采用图中所示的x1方向、x2方向、y1方向、y2方向、z1方向以及z2方向。x1方向是站在图像形成装置100的正面(图1的纸面前侧)时,从左向右的方向。x2方向是x1方向的反方向。y1方向是从图像形成装置100的背面朝向正面的方向。y2方向是y1方向的反方向。z1方向是铅直向上的方向。z2方向是铅直向下的方向。在不管x1(y1、z1)方向、x2(y2、z2)方向的朝向的情况或包括双方向的情况下,仅记为x(y、z)方向。

[0036]

将x方向上具有法线的平面记为yz平面、将y方向上具有法线的平面记为zx平面、将z方向上具有法线的平面记为xy平面。zx平面在图像形成装置100中是平行于片材s的输送方向的平面。xy平面是水平面。

[0037]

在没有特别说明的情况下,图像形成装置100的各部件的形状及配置基于配置于图像形成装置100的状态来进行说明。

[0038]

通过用户操作控制面板1,从而使图像形成装置100进行动作。

[0039]

扫描仪部2读取复印对象物的图像信息作为光的明暗。扫描仪部2向打印机部3输出读取到的图像信息。

[0040]

打印机部3基于来自于扫描仪部2或外部的图像信息在片材s上形成图像。

[0041]

打印机部3通过包括色调剂的显影剂形成输出图像(色调剂图像)。打印机部3将色调剂图像转印于片材s的表面上。打印机部3对片材s的表面上的色调剂图像施加热和压力,从而使色调剂图像定影于片材s。

[0042]

片材供给部4配合打印机部3形成色调剂图像的时机,将片材s逐张供给至打印机部3。

[0043]

片材供给部4具有供纸盒20以及盒式供纸部21。

[0044]

供纸盒20容纳各种尺寸的片材s。

[0045]

盒式供纸部21位于供纸盒20的x1方向的端部的上方。盒式供纸部21具有拾取辊22b、供纸辊22a以及分离辊22c。

[0046]

拾取辊22b从供纸盒20将图像形成所需的片材s向供纸辊22a与分离辊22c的夹持部输送。

[0047]

供纸辊22a将输送至夹持部的片材s向输送部5输送。

[0048]

在输送了多张片材s时,分离辊22c分离一张的片材s。

[0049]

输送部5具有对位辊24。

[0050]

对位辊24使由供纸辊22a供给的片材s的前端在夹持部np处对准。对位辊24根据打印机部3将色调剂图像转印于片材s的时机,对片材s进行输送。对位辊24将片材s向转印部28输送。

[0051]

打印机部3具有图像形成部25y、25m、25c、25k、曝光部26、中间转印带27、转印部28、定影器29以及转印带清洁单元35。

[0052]

图像形成部25y、25m、25c、25k依次排列于x1方向上。

[0053]

图像形成部25y、25m、25c、25k分别在中间转印带27上形成转印于片材s的色调剂图像。

[0054]

图像形成部25y、25m、25c、25k分别具有感光鼓7。感光鼓7在表面具有感光层,是用于承载静电潜像的感光体的一例。

[0055]

图像形成部25y、25m、25c、25k通过将各感光鼓7的静电潜像显影,从而在各个感光鼓7上形成黄色、品红色、青色、黑色的色调剂图像。

[0056]

在各感光鼓7的周围分别配置带电器、曝光部26、显影器8、一次转印辊、清洁单元以及除电器。一次转印辊与感光鼓7相对。中间转印带27夹在一次转印辊与感光鼓7之间。

[0057]

在图像形成部25y、25m、25c、25k的上方配置有色调剂盒33y、33m、33c、33k。色调剂盒33y、33m、33c、33k中分别容纳有黄色、品红色、青色、黑色的色调剂。

[0058]

色调剂盒33y、33m、33c、33k的各色调剂通过省略图示的色调剂补给管向图像形成部25y、25m、25c、25k供给。

[0059]

曝光部26分别向带电的各感光鼓7的表面照射光。光是基于图像信息而被控制发光的。本实施方式的曝光部26具有多个发光元件排列于y1方向的光源。在图1所示的例子中,曝光部26分别配置于图像形成部25y、25m、25c、25k的下方。

[0060]

与黄色、品红色、青色、黑色对应的图像信息被分别供给至各曝光部26。各曝光部26在各感光鼓7的表面形成基于图像信息的静电潜像。

[0061]

图2是示出实施方式的图像形成装置中的曝光部和基座的立体示意图。

[0062]

如图2所示的图像形成部25k中的曝光部26的例子那样,曝光部26配置于打印机部3内所设置的基座11上。

[0063]

基座11具有能够配置四个曝光部26的四个凹部11a。各凹部11a是在y方向上较长的槽。各凹部11a分别定位各曝光部26的底部及各侧部。

[0064]

如图1所示,中间转印带27由环状带构成。中间转印带27被抵接于内周面的多个辊赋予张力。中间转印带27张设为扁平状。中间转印带27的内周面在张设方向上最远的x1方向的位置处与支承辊28a抵接。中间转印带27的内周面在张设方向上最远的x2方向的位置处与转印带辊32抵接。

[0065]

支承辊28a构成转印部28的一部分。支承辊28a将中间转印带27引导至二次转印位置。

[0066]

转印带辊32将中间转印带27引导至清洁位置。

[0067]

在中间转印带27的图示下表面侧,除了一次转印辊之外的图像形成部25y、25m、

25c、25k依次配置于x1方向上。在转印带辊32与支承辊28a之间的区域,图像形成部25y、25m、25c、25k彼此隔开间隔而配置。

[0068]

当色调剂图像到达一次转印位置时,图像形成部25y、25m、25c、25k的各一次转印辊被施加转印偏压。各一次转印辊将各感光鼓7的表面的色调剂图像一次转印于中间转印带27上。

[0069]

转印部28配置于中间转印带27中与图像形成部25k相邻的位置。

[0070]

转印部28具有支承辊28a以及二次转印辊28b。二次转印辊28b与支承辊28a夹持中间转印带27。二次转印辊28b及中间转印带27彼此抵接的位置为二次转印位置。

[0071]

转印部28将中间转印带27上的带电的色调剂图像在二次转印位置处转印于片材s的表面上。转印部28将转印偏压施加于二次转印位置。转印部28利用转印偏压将中间转印带27上的色调剂图像转印于片材s。

[0072]

定影器29对片材s施加热和压力。定影器29利用该热和压力使转印于片材s的色调剂图像定影。定影器29配置于转印部28的上方。

[0073]

转印带清洁单元35与转印带辊32相对。转印带清洁单元35夹着中间转印带27。转印带清洁单元35刮掉中间转印带27的表面的色调剂。

[0074]

在从对位辊24至转印部28之间以及从转印部28至定影器29之间分别依次形成有由下方朝向上方输送片材s的输送路径30a、30b。

[0075]

各输送路径30a、30b、30c具有将片材s夹在之间而彼此相对的输送引导部以及输送辊。

[0076]

手动单元10向打印机部3供给要形成图像的片材s。在使用手动托盘13时,如实线所示,将手动托盘13沿图示的顺时针方向转动打开。打开的手动托盘13上能够载置各种尺寸的片材s。

[0077]

手动单元10具有和片材供给部4同样的拾取辊、供纸辊以及分离辊。

[0078]

控制部6控制图像形成装置100的整体及各装置部分。例如,控制部6控制控制面板1、扫描仪部2、打印机部3、片材供给部4、输送部5、手动单元10,使片材s进行输送,并在片材s上形成图像。

[0079]

作为控制部6的装置构成,例如也可以采用cpu(central processing unit:中央处理单元)等处理器。

[0080]

对各曝光部26的详细构成进行说明。各曝光部26的构成彼此是共通的。下面,在不相互区分配置于曝光部26上方的图像形成部25y、25m、25c、25k的情况下,记为图像形成部25。

[0081]

图3是示出实施方式的图像形成装置中的感光体、曝光部以及移动机构的侧视示意图。图4是实施方式的图像形成装置中容纳感光体的壳体的立体示意图。

[0082]

如图3所示,图像形成部25具有感光体单元25d,该感光体单元25d包括感光鼓7以及容纳感光鼓7的壳体25a。图像形成部25中的曝光部26具有曝光器件43以及移动机构47。曝光器件43为了在感光鼓7上描绘静电潜像而射出光。移动机构47使曝光器件43在第二位置与第一位置之间在第二方向上移动。

[0083]

例如,第二方向被设为从曝光部26射出的光的光轴方向。第一位置是利用从曝光器件43射出的光在感光鼓7上形成静电潜像时的配置位置。在第一位置处,在第二方向上,

通过曝光部26与感光体单元25d彼此抵接,从而曝光器件43与感光鼓7之间的距离被保持为一定。在第二位置处,在第二方向上,曝光部26与感光体单元25d分离,在曝光器件43与感光体单元25d之间形成比第一位置更宽的间隙。

[0084]

感光体单元25d能够在曝光部26留在打印机部3内的状态下沿y1方向拉出。

[0085]

感光鼓7在y方向上较长,在y方向的两端分别具有旋转轴7a。各旋转轴7a与平行于y方向的中心轴线o同轴。y2方向上的旋转轴7a的前端设置有齿轮7c。使感光鼓7旋转的驱动力传递到齿轮7c。

[0086]

壳体25a具有底板25c、侧板25af、25ar、抵接部25ff、25fr以及第一定位部25ef、25er。

[0087]

第一定位部25ef、25er是支承于感光体单元的第一端子的一例。

[0088]

底板25c位于曝光部26的上方。底板25c上形成有使从曝光部26向上方射出的光透过的开口部25d。例如,开口部25d是在厚度方向上贯通底板25c并在y方向上较长的孔。例如,从z2方向观察到的开口部25d的形状为矩形形状。

[0089]

底板25c的y1方向上的端上设置有向z1方向突出的侧板25af。底板25c的y2方向上的端上设置有向z1方向突出的侧板25ar。在侧板25af、25ar上分别设置有轴承部25b,该轴承部25b以使旋转轴7a能够绕中心轴线o旋转的方式支承旋转轴7a。

[0090]

如图4所示,在底板25c的下表面上从开口部25d向y1方向分离的部位上,抵接部25ff与第一定位部25ef在y1方向上依次彼此分离地设置。

[0091]

在底板25c的下表面上从开口部25d向y2方向分离的部位上,两个抵接部25fr与第一定位部25er在y2方向上依次彼此分离地设置。两个抵接部25fr在x方向上彼此相邻。

[0092]

抵接部25ff及各抵接部25fr沿着底板25c的法线分别向底板25c的下表面的下方突出。在本实施方式中,底板25c的法线平行于曝光器件43的移动方向的第二方向m。抵接部25ff及各抵接部25fr的突出方向上的各前端与中心轴线o的距离彼此相等。

[0093]

关于抵接部25ff及各抵接部25fr的形状,只要是通过与曝光部26的上板53a抵接,可以将曝光部26与感光鼓7的距离保持为一定即可,并没有特别的限定。抵接部25ff、25fr的前端与上板53a的接触方式是点接触、线接触、面接触中的哪种均可。

[0094]

例如,抵接部25ff及各抵接部25fr也可以是圆柱状、角柱状、半球状、板状等。抵接部25ff及各抵接部25fr的前端也可以是平面,还可以是弯曲面。

[0095]

例如,抵接部25ff及各抵接部25fr也可以是前端由平行于中心轴线o的平面构成的圆柱。

[0096]

第一定位部25ef、25er是沿着底板25c的法线分别向底板25c的下表面的下方突出的轴部件。在图4所示的例子中,第一定位部25ef、25er是在第二方向m上较长且各前端渐缩为锥形的圆柱。第一定位部25ef、25er分别具有圆柱部25ea和锥形部25eb。第一定位部25ef、25er的各圆柱部25ea在突出方向上比抵接部25ff,25fr的前端更为突出。

[0097]

图5是沿着图3中的f5

‑

f5线的剖视示意图。图6是实施方式的图像形成装置中的曝光部及移动机构的分解图。

[0098]

如图5所示,曝光器件43具有光源50、透镜51以及支架52。

[0099]

光源50在y方向上较长。如图5所示,光源50具有多个发光元件50a以及电路基板50b。例如,多个发光元件50a是固体发光元件阵列。例如,多个发光元件50a排列于光源50的

长边方向上。光源50的长边方向在图像形成装置100内为y方向。

[0100]

例如,多个发光元件50a也可以是led阵列、有机el阵列等。

[0101]

多个发光元件50a的个数为图像形成时的主扫描方向的像素数以上。

[0102]

多个发光元件50a分别与电路基板50b供给的驱动电流相应地发出光l1。

[0103]

电路基板50b根据从控制部6送出的控制信号来控制针对多个发光元件50a的驱动电流,从而使多个发光元件50a点亮及熄灭。

[0104]

透镜51分别使从多个发光元件50a分别散发出的光l1聚光,分别形成在光轴l上的焦点位置聚焦为光斑状的光l2。关于透镜51的种类,只要可以使来自于多个发光元件50a的光l1分别独立地聚光即可,并没有特别的限定。例如,作为透镜51,也可以采用selfoc(注册商标)透镜阵列等。

[0105]

来自于多个发光元件50a的各光l1、l2的光轴l彼此平行,在zx平面中相对于铅直线倾斜θ。光轴l的倾斜方向为图5中的顺时针方向。

[0106]

当曝光器件43位于第一位置时,各光l2聚光的焦点位置位于图像形成装置100内所安装的感光鼓7的表面上。

[0107]

光l2的光轴l相对于感光鼓7的入射角并没有特别的限定。

[0108]

支架52是保持光源50与透镜51的树脂部件。支架52具有供透镜51插通的开口部以及配置光源50的凹部。例如,透镜51在开口部处被粘接。在光源50固定于凹部的状态下,多个发光元件50a的发光部位于透镜51的前侧焦点(前焦点)。

[0109]

如图6所示,移动机构47具有框体40、工作台60、施力部件44f、44r、滑块41、引导部件41a、41b、41c以及操作部46。

[0110]

如图5所示,框体40在内部容纳工作台60及滑块41。框体40被安装于基座11的凹部11a内。框体40被载置于凹部11a的底面11b上,被夹在从底面11b向z1方向突出的右侧面11c与左侧面11d之间。例如,框体40嵌合固定在形成于底面11b的嵌合部、形成于右侧面11c的爪状部以及形成于左侧面11d的嵌合部。

[0111]

框体40具有底面部40a、第一侧壁40b、上盖部40c以及第二侧壁40d。底面部40a、第一侧壁40b、上盖部40c以及第二侧壁40d在y方向上比曝光器件43,工作台60以及滑块41中的哪个都长。

[0112]

底面部40a以使滑块41能够在y方向上滑动移动的方式支承滑块41。底面部40a被载置于凹部11a中的底面11b上。关于底面部40a的上表面的形状,只要是滑块41能够在y方向上滑动移动即可,并没有特别的限定。例如,底面部40a的上表面也可以具有与xy平面平行的平面。例如,底面部40a的上表面也可以具有位于与xy平面平行的平面上的突起或突条等。

[0113]

本实施方式中的底面部40a的上表面至少在配置施力部件44f、44r的部位具有将第二方向m作为法线方向的倾斜面。

[0114]

第一侧壁40b从底面部40a的x1方向上的端沿着凹部11a的右侧面11c向z1方向延伸。在第一侧壁40b的x2方向侧的底面部40a上靠近配置有滑块41。

[0115]

上盖部40c是在zx平面中呈l字状的板状部。上盖部40c形成于从上侧覆盖滑块41的上表面的范围内。平行于第二方向m及y方向的倾斜面40e形成于上盖部40c的x2方向的端部。

[0116]

第二侧壁40d是从底面部40a的x2方向的端起平行于第二方向m及y方向的平板状的壁部。第二侧壁40d的下端部与凹部11a的左侧面11d靠近相邻。

[0117]

在框体40中,被底面部40a、第一侧壁40b以及上盖部40c所包围的具有大致梯形形状的截面的空间40g在y方向上较长。空间40g中插入有滑块41。

[0118]

载置有滑块41的底面部40a的上表面以使滑块41在y方向上滑动的方式支承滑块41。上盖部40c的下表面在y方向上引导滑块41的上表面。第一侧壁40b的x2方向侧的侧面在y方向上引导滑块41的x1方向侧的侧面。

[0119]

空间40g使滑块41能够实现在y方向上的直线移动。

[0120]

在框体40中,第二侧壁40d的x1方向侧的倾斜面40f与上盖部40c的倾斜面40e的面间距离比在zx平面内与第二方向m正交的方向上的曝光器件43的宽度稍宽。在倾斜面40f、40e之间形成有曝光器件43以及工作台60的一部分能够在第二方向m上移动的空间40h。

[0121]

如图6所示,在框体40中的y1方向的端上设置有比底面部40a更向z2方向突出的安装部40i。

[0122]

在安装部40i上设置有安装操作部46的凸台40j。凸台40j从安装部40i的侧部向x2方向突出。

[0123]

工作台60具有保持部件53以及撑条42。

[0124]

保持部件53保持固定于支架52的光源50和透镜51。保持部件53的材料也可以是金属,还可以是树脂。保持部件53也可以由金属及树脂的复合材料形成。在图5、图6所示的例子中,保持部件53为将软钢板、不锈钢板等金属板折弯而成的箱状。

[0125]

如图5、图6所示,保持部件53具有上板53a、左侧板53b、右侧板53c(参照图5)、后侧板53fr(参照图6)以及前侧板53ff(参照图6)。

[0126]

上板53a是形成保持部件53的上表面的平板。上板53a的法线平行于第二方向m。从第二方向m观察到的上板53a的形状是在y方向上较长的矩形形状。如图2所示,上板53a比感光鼓7的鼓表面的长度更长。

[0127]

如图5所示,在上板53a的x方向的中心部形成有开口部53d。保持有透镜51的支架52的上端插入到开口部53d中。

[0128]

图7是示出实施方式的图像形成装置中的工作台的立体示意图。图8是沿着图7中的f8

‑

f8线的剖视示意图。图9是实施方式的图像形成装置中的工作台的右侧侧视示意图。

[0129]

如图7所示,工作台60具有第二定位部53hf、53hr。第二定位部53hf、53hr是与第一端子嵌合(配合)以限制与感光体在第一方向n上的相对移动的第二端子的例子。

[0130]

这里,第一方向n是与第二方向m及y方向正交的方向中从左侧板53b朝向右侧板53c的方向。

[0131]

第二定位部53hf设置于y1方向上的上板53a的端部。y1方向上的上板53a的端部意指y1方向上的上板53a的端与同样地透镜51的端之间的范围的上板53a。在图7所示的例子中,第二定位部53hf在y1方向上的上板53a的端部中设置于靠近y1方向上的上板53a的端的区域。

[0132]

第二定位部53hf能够与壳体25a的第一定位部25ef凹凸嵌合(配合)。在本实施方式中,第一定位部25ef为凸部,第二定位部53hf为凹部。第二定位部53hf将第一定位部25ef在y方向及x方向上定位。例如,第二定位部53hf使第一定位部25ef的圆柱部25ea可插拔地

嵌合。如图8所示,第二定位部53hf具有向第二方向m的反方向延伸的圆筒状的筒状部53hfa以及从筒状部53hfa的上端朝向上板53a沿着圆弧状的曲线平滑弯曲的弯曲部53hfb。弯曲部53hfb的内径在第二方向m上从筒状部53hfa的内径起增大为喇叭状。

[0133]

如图7所示,第二定位部53hr设置于y2方向上的上板53a的端部。y2方向上的上板53a的端部意指y2方向上的上板53a的端与同样地透镜51的端之间的上板53a。在图7所示的例子中,第二定位部53hr在y2方向上的上板53a的端部中设置于靠近y2方向上的上板53a的端的区域。

[0134]

第二定位部53hr能够与壳体25a的第一定位部25er凹凸嵌合。在本实施方式中,第一定位部25er为凸部,第二定位部53hr为凹部。第二定位部53hr将第一定位部25er在x方向上定位。例如,第二定位部53hr是在y方向上较长的长孔。第二定位部53hr具有在x方向上使第一定位部25er的圆柱部25ea可插拔地嵌合的短边宽度以及比第一定位部25er的圆柱部25ea的直径长的长边宽度。

[0135]

第二定位部53hr具有向第二方向m的反方向延伸的长孔筒状的筒状部53hra以及从筒状部53hra的上端朝向上板53a沿着圆弧状的曲线平滑地弯曲的弯曲部53hrb。如图8所示,弯曲部53hrb的短边宽度与弯曲部53hfb同样地在第二方向m上从筒状部53hra的短边宽度起增大为喇叭状。长边宽度的截面形状也是同样的。

[0136]

第二定位部53hf、53hr在y方向上与光源50分离,并将光源50夹在之间。第二定位部53hf,53hr通过分别与第一定位部25ef、25er嵌合,从而相对于抵接部25ff、25fr进行y方向以及和y方向交叉的第一方向n上的保持部件53的定位。

[0137]

第一定位部25ef、25er设置于感光体单元25d,在第一位置处,与工作台60的第二定位部53hf,53hr凹凸嵌合,将工作台60在与第二方向m交叉的方向上定位。在本实施方式中,与第二方向m交叉的方向是沿着上板53a的方向中的上板53a的短边方向及长边方向。

[0138]

工作台60能够从第一位置向第二位置移动,该第一位置是工作台60靠近感光体以使第二端子与第一端子嵌合的位置,该第二位置是与第一位置相比工作台60在第二方向上距离感光体更远的位置。

[0139]

在y1方向的上板53a的端部,在第二定位部53hf的y2方向上的相邻位置设置有可供抵接部25ff的前端抵接的抵接部53gf。关于抵接部53gf的形状,只要能够与抵接部25ff抵接即可,并没有特别的限定。在图7所示的例子中,抵接部53gf是被在x方向上较长且在y方向上相互分离的两条狭缝53i夹着的上板53a的平面状的表面。

[0140]

在y2方向的上板53a的端部,在第二定位部53hr的y1方向上的相邻位置设置有可供抵接部25fr的前端抵接的抵接部53gr。关于抵接部53gr的形状,只要能够与抵接部25fr抵接即可,并没有特别的限定。在图7所示的例子中,抵接部53gr与抵接部53gf同样是被两条狭缝53i夹着的上板53a的平面状的表面。

[0141]

当抵接部53gf、53gr抵接于抵接部25ff、25fr时,保持部件53、包括保持部件53的工作台60以及保持于工作台60的曝光器件43分别被定位于第一位置。

[0142]

如图8所示,左侧板53b从上板53a的x2方向的端向第二方向m的反方向折弯。

[0143]

右侧板53c从上板53a的x1方向的端向第二方向m的反方向折弯。

[0144]

从x1方向观察到的左侧板53b的外形是在y方向上较长的矩形形状(参照图6)。从x2方向观察到的右侧板53c的外形与左侧板53b同样地是在y方向上较长的矩形形状(参照

图9)。

[0145]

后侧板53fr从上板53a的y2方向的端向z2方向折弯。后侧板53fr在z方向上的长度与左侧板53b在z方向上的长度大致相等。

[0146]

前侧板53ff从上板53a的y1方向的端向z2方向折弯。前侧板53ff在z方向上的长度与左侧板53b在z方向上的长度大致相等。

[0147]

如图6所示,在左侧板53b的下端(z2方向的端)附近,孔53a、53b、53c、53d在厚度方向上贯通。孔53a、53b、53c、53d的孔中心位于平行于上板53a的同一直线上。

[0148]

如图9所示,在右侧板53c中,在与左侧板53b中同样的位置上,孔53a、53b、53c、53d在厚度方向上贯通。

[0149]

保持部件53的整体形状是左侧板53b、后侧板53fr、右侧板53c以及前侧板53ff在上板53a的外缘立起的箱状。

[0150]

如图6所示,撑条42在y方向上比保持部件53短,比孔53a与孔53d的距离长。撑条42的上部在x方向上的宽度是能够插入至保持部件53的内侧的大小。撑条42在撑条42的上部插入至保持部件53内侧的状态下与保持部件53连结。

[0151]

撑条42例如为树脂制。

[0152]

如图7所示,撑条42的形状整体上是在y方向上较长的板状。

[0153]

撑条42具有侧板部42b、42c。侧板部42b、42c是平行于第二方向m及y方向的平板。侧板部42b、42c在x1方向上依次配置,且在各自的板厚方向上彼此相对。侧板部42b、42c通过多个肋条在相对方向上彼此连结。

[0154]

如图6所示,在侧板部42b上,分别从内侧与左侧板53b中的孔53a、53b、53c、53d嵌合的突起42a、42b、42c、42d向与侧板部42c(参照图7)相反的一侧突出。

[0155]

如图9所示,在侧板部42c上,分别从内侧与右侧板53c中的孔53a、53b、53c、53d嵌合的突起42a、42b、42c、42d向与侧板部42b(参照图7)相反的一侧突出。设置于侧板部42c的突起42a、42b、42c、42d的形状除了突出方向之外,均和设置于侧板部42b的突起42a、42b、42c、42d相同。

[0156]

在本实施方式中,各突起42a、42b、42c、42d形成于通过形成在各自附近的狭缝而被片状化的侧板部42b、42c上。各突起42a、42b、42c、42d能够通过各片状部的弹性变形而插入至保持部件53的内侧。各突起42a、42b、42c、42d在插入后因各片状部的弹性恢复力而被朝向各孔53a、53b、53c、53d施力,从保持部件53的内侧与各孔53a、53b、53c、53d嵌合。

[0157]

通过各孔53a、53b、53c、53d与各突起42a、42b、42c、42d的嵌合,保持部件53与撑条42彼此结合。在结合时,各突起42a、42b、42c、42d未突出至左侧板53b及右侧板53c的外侧,或者即便突出也是突出一点点。为了便于简单说明,下面,以各突起42a、42b、42c、42d未突出至左侧板53b及右侧板53c的外侧为例进行说明。

[0158]

第一方向n上的工作台60的宽度(下面称为短边宽度)比倾斜面40e、40f的间隔窄。工作台60能够在框体40中的倾斜面40e、40f之间在第二方向m以及第一方向n上移动。

[0159]

如图7所示,在侧板部42c的x1方向的表面上,在y方向上彼此相邻的突起42a、42b之间突出有y方向上较长的台阶部42i。

[0160]

如图9所示,在侧板部42c的x1方向的表面上,在y方向上彼此相邻的突起42b、42c之间以及突起42c、42d之间分别突出有y方向上较长的台阶部42i。各台阶部42i的短边宽度

的范围是从结合于撑条42的右侧板53c的下端至侧板部42c的下端为止。

[0161]

各台阶部42i的突出高度彼此相等。如图5所示,各台阶部42i的突出方向上的表面与右侧板53c的x1方向侧的表面位于大致同一平面上。

[0162]

如图7所示,各台阶部42i中的形成于突出方向上的侧面部42h上,于长边方向及短边方向的中间部设置有第一突起42j。侧面部42h是设置于工作台60的基部的例子。

[0163]

如图5中所示的一例,各第一突起42j从侧面部42h向与第二方向m交叉的方向突出。在本实施方式中,各第一突起42j向x1方向突出。各第一突起42j相对于侧面部42h的法线在zx平面中向图5中的逆时针方向倾斜角度θ。

[0164]

关于第一突起42j的形状,只要是至少上表面能够以可滑动的方式卡定于滑块41即可,并没有特别的限定。例如,第一突起42j也可以是圆柱、椭圆柱、z1方向的端面被弄圆成圆筒面状的棒、多角柱等。

[0165]

图10是示出实施方式的移动机构中的第一突起的立体示意图。

[0166]

如图10所示,本实施方式中的第一突起42j具有第一弯曲面42ja、侧面42jb、第二弯曲面42jc以及狭缝42jd。

[0167]

第一弯曲面42ja是第一突起42j的上表面,是向上侧凸出的半圆沿x1方向延伸的圆筒面状。

[0168]

侧面42jb从第一弯曲面42ja的两下端分别沿z1方向延伸。各侧面42jb是平行于zx平面的平面。

[0169]

第二弯曲面42jc是第一突起42j的下表面,是向下侧凸出的半圆沿x1方向延伸的圆筒面状。

[0170]

狭缝42jd从第二弯曲面42jc的中央部朝向z1方向而形成,是x1方向上较长的槽部。狭缝42jd是为了减小第一突起42j中的平均壁厚而设置的。

[0171]

在第一突起42j的突出方向上的前端设置有在沿着侧面部42h的方向上从第一突起42j突出的第二突起42k。

[0172]

第二突起42k只要是从第一突起42j的z1方向及z2方向中的至少一方的表面突出即可。图10所示的例子中的第二突起42k是从第一突起42j的整周的表面突出的凸缘状。

[0173]

从x2方向观察时,第二突起42k是具有大致圆形的外形的板状。如图5所示,第二突起42k中的朝向台阶部42i侧的表面42ka是与侧面部42h平行的平面。

[0174]

如图6所示,施力部件44f、44r设置于框体40的底面部40a与保持部件53之间。施力部件44f、44r向第二方向m对保持部件53施力。

[0175]

施力部件44f、44r只要是可以向第二方向m对保持部件53施力即可,并没有特别的限定。例如,施力部件44f、44r也可以采用弹性弹簧、弹性体等。在图6所示的例子中,施力部件44f、44r是压缩螺旋弹簧。

[0176]

施力部件44f从上板53a的背面对保持部件53中的y1方向的端部施力。例如,施力部件44f也可以在第二方向m上与抵接部53gf重叠的位置上对保持部件53施力。

[0177]

施力部件44r从上板53a的背面对保持部件53中的y2方向的端部施力。例如,施力部件44r也可以在第二方向m上与抵接部53gr重叠的位置上对保持部件53施力。

[0178]

对滑块41进行说明。

[0179]

图11是示出实施方式的移动机构中的滑块整体的立体示意图。

[0180]

如图11所示,滑块41整体上是在x方向上较薄的板状,在y方向上较长。

[0181]

如图5所示,滑块41的平行于zx平面的截面是容纳于框体40的空间40g中的大致梯形形状。滑块41在空间40g的内部相对于撑条42在x1方向上相邻配置。

[0182]

滑块41在外周部具有底面41a、侧板41b、上表面部41c以及侧面41d。

[0183]

底面41a是能够在y方向上滑动的平面状。底面部40a形成于y方向上的多处。

[0184]

侧板41b沿着框体40的第一侧壁40b在z1方向上延伸。在侧板41b的上端及下端分别设置有y方向上较长的突条41e。各突条41e能够抵接于第一侧壁40b的内表面。各突条41e与第一侧壁40b抵接时,降低滑块41的y方向的滑动阻力。

[0185]

上表面部41c具有能够与框体40的上盖部40c的下表面在y方向上滑动的面形状。

[0186]

侧面41d形成滑块41中的x2方向的端面。从y2方向观察时,侧面41d是相对于yz平面向顺时针方向倾斜角度θ的倾斜面。侧面41d在空间40g中的滑块41的x方向的可动范围内形成于不比和框体40的倾斜面40e相同的平面更向x2方向凸出的位置。侧面41d向x1方向与工作台60中的侧面部42h及右侧板53c隔开间隙而相对。

[0187]

如图11所示,在滑块41的y1方向的端部设置有比侧面41d更向x2方向突出的凸台41f。操作部46安装于凸台41f。

[0188]

当从操作部46对凸台41f作用y方向的外力时,滑块41能够在框体40内在y方向上移动。

[0189]

y1方向或y2方向是与第二方向m以及作为第一方向的例子的x1方向交叉的第三方向的例子。

[0190]

滑块41在侧面41d的局部上具有引导部件41a、41b、41c。

[0191]

引导部件41a、41b、41c将滑块41的y方向的运动转换为z1方向上的运动,并传递至各第一突起42j。

[0192]

引导部件41a、41b、41c以和撑条42中的三个第一突起42j相同的配置间隔形成于滑块41上。

[0193]

关于引导部件41a、41b、41c的构成,由于彼此相同,因此下面以引导部件41a的例子进行说明。

[0194]

图12是示出实施方式的移动机构中的滑块的主要部分的立体示意图。图13是实施方式的移动机构中的引导部件的左侧侧视示意图。图14是示出实施方式的移动机构中的引导部件的立体示意图。

[0195]

如图12所示,引导部件41a在x方向上与侧板41b相对配置,x2方向的表面由形成侧面41d的板p构成。板p上形成有向x1方向贯通的贯通孔g。突起42a、42b之间的第一突起42j插入穿过贯通孔g(参照图5)。

[0196]

板p具有比贯通孔g更靠z1方向侧的第一引导板41i以及比贯通孔g更靠z2方向侧的第二引导板41j。第一引导板41i的z2方向的端缘形成贯通孔g的z1方向的内表面。第二引导板41j的z1方向的端缘形成贯通孔g的z2方向的内表面。

[0197]

如图13所示,当从x1方向观察时,贯通孔g具有第一引导件g1、第二引导件g2、第三引导件g3以及插入孔部g4。

[0198]

第一引导件g1是从引导部件41a的y2方向的端朝向y1方向的孔部。第一引导件g1中的z1方向的内表面是在z1方向上卡定第一突起42j的卡定部41m。当第一突起42j卡定于

卡定部41m时,工作台60位于第二位置。卡定部41m在第二方向m上的工作台60的移动范围内还使工作台60移动至最下侧。

[0199]

卡定部41m是工作台60位于第二位置时与第一突起42j抵接的第二位置限制部的例子。

[0200]

在本实施方式中,卡定部41m是与xy平面平行的平面。

[0201]

第一引导件g1中的z2方向的内表面是与卡定部41m平行的下表面41r。

[0202]

第二引导件g2是随着从第一引导件g1的y1方向的端向y1方向推进而朝向z1方向倾斜的孔部。第二引导件g2中的z1方向的内表面是使第一突起42j的位置上升的引导部41n、41p。引导部41n与卡定部41m的y1方向的端连接。引导部41p与引导部41n的y1方向的端连接。引导部41p的倾斜小于引导部41n的倾斜。

[0203]

与引导部41n相比,引导部41p使接近第一位置时的工作台60的上升量更加和缓地变化。在从第二位置至第一位置也可以使工作台60按一定的比例上升的情况下,也可以省略引导部41p。

[0204]

第三引导件g3是从第二引导件g2的y1方向的端朝向y1方向的孔部。第三引导件g3中的z1方向的内表面是限制第一突起42j的上升位置的止动面41q。止动面41q与xy平面平行。

[0205]

止动面41q是工作台60位于第一位置时限制第一突起42j的第二方向m的位置的第一位置限制部的例子。第一位置限制部和第二位置限制部在作为第三方向的y方向上彼此分离。

[0206]

插入孔部g4是从第三引导件g3的y1方向的端朝向贯通孔g的y1方向的端的孔部。

[0207]

第一引导件g1、第二引导件g2以及第三引导件g3在z方向上的开口宽度比第一突起42j在z方向上的宽度宽,且比第二突起42k在z方向上的宽度窄。

[0208]

插入孔部g4具有大于第二突起42k的外形的开口。插入孔部g4用于在制造时将第二突起42k插入贯通孔g。

[0209]

贯通孔g在y方向上的长度比滑块41在y方向上的移动行程长。

[0210]

例如,当滑块41在y1方向上进行了最大移动时,如第一突起42j1所示,第一突起42j在z方向上与卡定部41m相对。在卡定于卡定部41m的第一突起42j与下表面41r之间形成有间隙。

[0211]

例如,当滑块41在y2方向上进行了最大移动时,如第一突起42j3所示,第一突起42j在z方向上与止动面41q相对。

[0212]

例如,当滑块41移动至移动行程的中间时,如第一突起42j2所示,第一突起42j在z方向上与引导部41n相对。

[0213]

如图12所示,在引导部件41a的z2方向侧,在与引导部件41a的y方向的长度相同程度的范围内设置有底面41a。在底面41a的中心部形成有从z1方向观察时为大致矩形形状的下部开口41g。

[0214]

在上表面部41c上,从x1方向观察时与第三引导件g3的一部分和插入孔部g4重叠的范围内形成有贯通的上部开口41h。

[0215]

当工作台60移动至第一位置时,第二突起42k能够进入到上部开口41h(参照图5)。

[0216]

如图5所示,板p至少在形成有贯通孔g的范围内的比下表面41r更靠上侧的位置,

随着朝向第二方向m推进,其板厚均匀地减小。板p的板厚在下表面41r以下的高度处最厚,在板p的上端处最小。

[0217]

例如,如图14所示,引导部41n、41p在x1方向上的板厚随着向第二方向m推进,从卡定部41m处的板厚开始均匀地减小。

[0218]

第一引导板41i与侧板41b的间隙以及第二引导板41j与侧板41b的间隙随着朝向第二方向m推进,板厚均匀地增大。

[0219]

板p由于具有这样的板厚,因此,第一方向n上的止动面41q的厚度比卡定部41m的厚度薄。

[0220]

滑块41为树脂制。板p的板厚的减小率大于滑块41的基于平均拔模角的减小率。

[0221]

如图6所示,操作部46使滑块41相对于框体40在y方向上进行来回移动。例如,操作部46是沿着yz平面进行转动的杠杆。

[0222]

操作部46具有细长的杠杆主体46b以及将杠杆主体46b连结于滑块41的连杆46d。

[0223]

杠杆主体46b的长度方向上的第一端部以能够通过转动关节46c进行转动的方式与框体40的凸台40j的前端连结。转动关节46c以使杠杆主体46b能够绕凸台40j的中心轴线转动的方式支承杠杆主体46b。凸台40j的中心轴线与x方向平行。

[0224]

在杠杆主体46b的长度方向上,在第一端部的相反侧的第二端部上设置有用户能够抓握的抓握部46a。

[0225]

在杠杆主体46b的长度方向上,在第一端部与第二端部之间设置有与连杆46d连结的转动关节46f。

[0226]

连杆46d的长度方向上的第一端部通过转动关节46f以能够转动的方式与杠杆主体46b连结。

[0227]

在连杆46d的长度方向上与第一端部相反的第二端部通过转动关节46e以能够转动的方式与滑块41的凸台41f的前端连结。

[0228]

连杆46d能够相对于以转动关节46c为中心进行转动的杠杆主体46b,以转动关节46f为中心相对于杠杆主体46b进行相对转动。

[0229]

关于图像形成装置100中的移动机构47的动作,围绕引导部件41a、41b、41c的作用进行说明。

[0230]

移动机构47可以使工作台60在第二方向m上相对于框体40进行升降。

[0231]

如图3所示,当操作部46立起、且转动关节46e位于转动关节46c的大致正上方时,工作台60的保持部件53在抵接部53gf、53gr处与抵接部25ff、25fr抵接。工作台60位于第一位置。在第一位置,透镜51的后焦点位于感光鼓7的表面。

[0232]

保持部件53因来自于施力部件44f、44r的施力将抵接部25ff、25fr向第二方向m按压。

[0233]

图15是示出实施方式的图像形成装置中的下降时的曝光部及移动机构的左侧侧视示意图。

[0234]

如图15所示,当杠杆主体46b从立起状态按图示的顺时针方向进行了转动时,滑块41向y1方向移动。工作台60和滑块41一起在第二方向m上下降。工作台60位于第二位置。在第二位置,通过移动机构47,保持部件53抵抗施力部件44f、44r的施力而与抵接部25ff、25fr分离。

[0235]

关于通过移动机构47进行的第二位置与第一位置的切换动作进行详细说明。

[0236]

图16是用于说明实施方式的图像形成装置中的移动机构的动作的示意图。图16是示出实施方式的图像形成装置中作用于撑条的力的示意图。在图16中,(a)示出第一位置的情况,(b)示出第二位置的情况。

[0237]

如图16的(a)所示,在第一位置,通过立起的操作部46,撑条42向y2方向移动。引导部件41a、41b、41c也和撑条42一起向y2方向移动,因此,如图13所示的第一突起42j3那样,各第一突起42j位于第三引导件g3的内部。

[0238]

如图16的(b)所示,在第二位置,通过按图示的顺时针方向进行转动而变为水平朝向的操作部46,撑条42向y1方向移动。引导部件41a、41b、41c也和撑条42一起向y1方向移动,因此,各第一突起42j与引导部41n抵接,被引导部41n向第二方向m的反方向按压。

[0239]

各第一突起42j边被引导部41n引导,边向低于第三引导件g3的第一引导件g1移动。在第一引导件g1处,各第一突起42j与卡定部41m抵接,通过卡定部41m被向第二方向m的反方向按压。

[0240]

在平行于zx平面的截面中对移动机构47中的上升动作进行说明。

[0241]

图17、18、19是示出实施方式的移动机构的工作台的升降动作的示意图。

[0242]

图17示出工作台60位于第二位置时的截面。第一突起42j配置在和图13中的第一突起42j1相同的位置。第一突起42j的上端由卡定部41m卡定。

[0243]

保持部件53的左侧板53b与倾斜面40f之间、右侧板53c与倾斜面40e之间的间隙分别为d。

[0244]

侧面部42h与倾斜面40e之间的距离为w。

[0245]

第一方向n上的、表面42ka的最下端与第二引导板41j的间隔为距离δ1。第一方向n上的、第一弯曲面42ja和表面42ka的交叉部与第一引导板41i的间隔为距离δ1。随着向第二方向m推进,板p的板厚变薄,因此,δ1大于δ1。

[0246]

通过使w及δ1的大小小于d,从而第一方向n上的工作台60的移动范围小于d。w及δ1越小,越可以抑制第二位置处的工作台60在第一方向n上的位置偏移。

[0247]

图18示出工作台60从第二位置向第一位置移动的中途时的截面。在图18中,第一突起42j位于和图13中的第一突起42j2相同的位置。第一突起42j的上端抵接于引导部41n,处于沿着引导部41n的倾斜上升的过程中。第二突起42k的最下端与第二引导板41j的间隔为距离δ2。第一方向n上的、第一弯曲面42ja和表面42ka的交叉部与第一引导板41i的间隔为距离δ2。

[0248]

随着向第二方向m推进,板p的板厚变薄,因此,δ2大于δ1,δ2大于δ1。

[0249]

通过使δ2的大小小于d,第一方向n上的工作台60的移动范围小于d。由于δ2大于δ1,因此,工作台60与第二位置处的工作台60相比,第一方向n上的移动范围增大。

[0250]

第一方向n上的引导部41n的宽度比卡定部41m的宽度窄,因此,第一突起42j与第一引导板41i的抵接长度小于第二位置处的抵接长度。第一突起42j与第一引导板41i的抵接长度随着工作台60上升而逐渐减小,因此,第一突起42j与第一引导板41i之间产生的摩擦力逐渐减小。

[0251]

撑条42的牵引力随着工作台60上升而减小,因此,操作部46的操作力降低。

[0252]

当工作台60在第二方向m上上升时,上板53a接近第一定位部25ef。例如,如果由于

零件的偏差、制造时的组装误差等,第一定位部25ef的轴心与第二定位部53hf的筒状部53hfa的中心轴线偏离,则第一定位部25ef无法嵌合于筒状部53hfa,或者嵌合时需要大的力。如果嵌合时所需的力超过施力部件44f、44r的施力,则存在工作台60在移动至第一位置之前无法再上升的可能性。

[0253]

在本实施方式中,在筒状部53hfa的上端具有向上侧扩径的弯曲部53hfb,且在第一定位部25ef的下端形成有锥形部25eb,因此,可以一定程度地吸收第一定位部25ef的轴心与筒状部53hfa的中心轴线的偏离。

[0254]

在本实施方式中,即便是随着工作台60上升,第一方向n上的工作台60的移动范围扩大这一点,也易于吸收第一定位部25ef的轴心与筒状部53hfa的中心轴线的偏离。

[0255]

图19示出工作台60位于第一位置时的截面。在图19中,第一突起42j位于和图13中的第一突起42j3相同的位置。

[0256]

第一定位部25ef的圆柱部25ea与筒状部53hfa嵌合,工作台60在第一方向n及y方向上被定位。上板53a与抵接部25ff抵接,因此,工作台60被定位于第二方向m上的第一位置。

[0257]

第一突起42j移动至第三引导件g3的内部,与第二引导板41j分离。来自于第二引导板41j的外力未通过第一突起42j作用于撑条42,因此,工作台60因施力部件44f的施力被压向抵接部25ff。

[0258]

以上,围绕引导部件41a和第一突起42j的相对动作以及第一定位部25ef和第二定位部53hf的相对动作对工作台60的上升动作进行了说明。引导部件41b和第一突起42j以及引导部件41c和第一突起42j的相对动作也是同样的。

[0259]

除了第二定位部53hr未在第一定位部25er的y方向上定位之外,第一定位部25er和第二定位部53hr的相对动作与第一定位部25er和第二定位部53hr的相对动作是同样的。

[0260]

对图像形成装置100的动作进行说明。

[0261]

首先,对图像形成装置100的图像形成动作进行简单说明。

[0262]

在图1所示的图像形成装置100中,各曝光部26以使保持部件53位于第一位置的方式被安装于打印机部3内。在第一位置,透镜51的焦点位置对准至感光鼓7的表面。

[0263]

通过控制面板1的操作或外部信号,开始图像形成。扫描仪部2对复印对象物进行读取而向打印机部3送出图像信息,或从外部向打印机部3送出图像信息。打印机部3基于控制面板1的操作或外部信号,并基于控制部6生成的控制信号,将片材供给部4中的片材s或手动单元10中的片材s向对位辊24供给。

[0264]

当从控制面板1进行了图像形成的操作输入时,控制部6例如进行开始片材s的供纸和图像形成的控制。

[0265]

各曝光部26基于从控制部6送出的与各颜色对应的图像信息,对图像形成部25y、25m、25c、25k的各感光鼓7进行曝光,形成与各图像信息对应的静电潜像。各静电潜像分别被显影器8显影。因此,在各感光鼓7的表面形成与静电潜像对应的色调剂图像。

[0266]

各色调剂图像被各转印辊一次转印于中间转印带27。各色调剂图像随着中间转印带27的移动以不会引起色移的方式依次相互重叠,并被送向转印部28。

[0267]

片材s从对位辊24被进给至转印部28。到达转印部28的色调剂图像被二次转印于片材s。二次转印后的色调剂图像被定影器29定影于片材s上。由此,图像形成于片材s。

[0268]

在图像形成装置100中,有时为了维护而需要将感光体单元25d拉出到装置外。用户使移动机构47的操作部46向y1方向放倒,使工作台60移动至第二位置。工作台60向下方远离抵接部25ff、25fr。固定于工作台60的曝光器件43也和工作台60一起下降。在上板53a的上方及透镜51的上方,根据工作台60的下降量而形成间隙,因此,感光体单元25d在不会与曝光部26发生干扰的情况下向y1方向拉出。

[0269]

如果感光体单元25d的维护结束,则在使感光体单元25d返回至打印机部3内之后,立起操作部46,使工作台60移动至第一位置。

[0270]

例如,在进行透镜51的清洁时,工作台60也是同样地移动至第二位置。清洁人员将清洁用具插入到下降至第二位置的透镜51上等,在透镜51的清洁结束之后,将操作部46立起,使工作台60移动至第一位置。

[0271]

如以上所说明的,根据本实施方式的图像形成装置100,由于具有移动机构47,因此,可以通过操作部46的操作,将保持部件53切换为第二位置和第一位置。操作部46的操作只是切换绕转动关节46c的转动位置,因此,可以容易地操作。

[0272]

根据移动机构47,滑块41的第一引导板41i及第二引导板41j的板厚随着向第二方向m推进而变薄。在第二位置,抑制第一方向n上的工作台60的位置偏移。移动机构47可以稳定地将工作台60保持于第二位置。

[0273]

在第一位置附近,工作台60能够在第一方向n上移动的范围增大,因此,即便是例如由于零件的偏差、制造时的组装误差等导致第一定位部25ef、25er的轴心与第二定位部53hf、53hr的中心轴线偏离,也可以将第一定位部25ef、25er顺畅地嵌合于第二定位部53hf、53hr。移动机构47可以将工作台60准确且顺畅地移动至第一位置。

[0274]

根据本实施方式,可以提供工作台60的定位及工作台60的操作容易的移动机构47及图像形成装置100。

[0275]

下面,对上述的实施方式的变形例进行说明。

[0276]

图20是示出实施方式的第一变形例的移动机构的剖视示意图。

[0277]

图20所示的第一变形例的移动机构47a具有滑块141来取代实施方式的移动机构47的滑块41。也可以取代移动机构47而将移动机构47a用于图像形成装置100。

[0278]

滑块141具有第一引导板41ia来取代滑块41的第一引导板41i。

[0279]

第一引导板41ia具有板pa来取代滑块41的板p。板pa与板p的不同点在于:第一方向n上的表面具有平行于侧面41d的侧面pa以及随着从侧面pa的上端向第二方向m推进而接近侧面41d的倾斜面pb。

[0280]

侧面pa形成为从板pa的z2方向的端至卡定部41m的高度。

[0281]

倾斜面pb形成于比卡定部41m更靠第二方向m侧的第一引导板41i及第二引导板41j。

[0282]

根据本变形例,侧面pa与第二突起42k的表面42ka的距离为δ1。在第二突起42k与侧面pa相对的期间,工作台60在第一方向n的移动范围被限制为w及δ1的范围。

[0283]

倾斜面pb与第二突起42k的表面42ka的距离根据倾斜面pb的倾斜量而确定,随着向第二方向m推进,从δ1起逐渐减小。

[0284]

根据本变形例,与侧面pa相对的第二突起42k的上端及下端分别限制第一方向n的工作台60的移动范围,因此,第二位置处的工作台60的位置的稳定性提高。

[0285]

图21是示出实施方式的第二变形例的移动机构的剖视示意图。

[0286]

图21所示的第二变形例的移动机构47b具有撑条242来取代实施方式的移动机构47的撑条42。可以取代移动机构47而将移动机构47b用于图像形成装置100。

[0287]

撑条242具有第二突起42kb来取代滑块41的第二突起42k。

[0288]

第二突起42kb是下端部未比第二弯曲面42jc突出的凸缘状。第二突起42kb的表面42ka与第一引导板41i的第一方向n侧的表面相对,但未与第二引导板41j相对。

[0289]

在本变形例中,将第一弯曲面42ja和表面42ka的交叉部与第一引导板41i的间隔设为δ1。由于第二突起42kb未比第二弯曲面42jc更向下方突出,因此,即便是上端与第一引导板41i的间隔像δ1那样狭窄,第二突起42kb的下端部也不会与第二引导板41j产生干扰。

[0290]

本变形例是第二引导板41j不被用于限制工作台60在第一方向n的移动范围时的例子。

[0291]

根据本变形例,可以通过第一引导板41i以及第二突起42kb实现与实施方式相同的作用。

[0292]

根据本变形例,例如如果没有强度上的需要,也可以删除构成贯通孔g的一部分的第二引导板41j。

[0293]

在实施方式及各变形例中,对第一定位部和第二定位部分别是孔和圆柱状的销的情况进行了说明。但是,第一定位部和第二定位部只要是可以彼此凹凸嵌合即可,并不限定于此。例如,也可以是第二定位部为圆柱状的销,而第一定位部为孔。

[0294]

用于凹凸嵌合的凹部也可以是孔以外的凹部。例如,也可以是有底的洞眼部。

[0295]

用于凹凸嵌合的凸部也可以采用圆柱之外的各种截面形状的销、突起。

[0296]

在实施方式及各变形例中,对移动机构中的操作部是在yz平面内转动的杠杆的情况进行了说明。但是,操作部只要可以进行使引导部件在y方向上移动的操作,并不限定于在yz平面内转动的杠杆。

[0297]

在实施方式及各变形例中,对移动机构的工作台保持曝光器件并用于图像形成装置100中的曝光器件的升降的例子进行了说明。但是,工作台上也可以搭载曝光器件以外的零部件。移动机构也可以用于图像形成装置之外的设备。

[0298]

根据以上说明的至少一个实施方式,提供通过具有包含第一突起和第二突起的工作台以及随着向第二方向推进的压力减小的引导部件而使工作台的定位及工作台的操作变得容易的移动机构及图像形成装置。

[0299]

对本发明的几个实施方式进行了说明,但是,这些实施方式仅为示例,并非对发明的范围进行限定。这些实施方式能够通过其它各种方式来实施,在不脱离发明的宗旨的范围内,可以进行各种的省略、替换、变更。这些实施方式及其变形包含于发明的范围及宗旨内,同样地,也包含于权利要求书记载的发明及其等同的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1