一种便于双侧取带的带状光缆的制作方法

1.本实用新型属于光缆技术领域,公开了一种便于双侧取带的带状光缆。

背景技术:

2.光纤带光缆一般为大芯数光缆,在主干网络和城际网络应用量很大,每年运营商都要采购数千万芯公里的光纤带光缆。

3.cn114077023a公开了一种防鼠光缆,具有防鼠缆芯、包覆在防鼠缆芯之外的保护层、位于保护层之外的外护层,其特征在于:防鼠缆芯呈凸六棱柱体形,所有的棱在同一圆柱面上,防鼠缆芯由防鼠壳体、多根光纤带、第一绝缘扁线、第二绝缘扁线构成;防鼠壳体具有特殊的结构,多根光纤带以相邻层错位层叠的方式分布在防鼠壳体的中心腔内,第一绝缘扁线弯折后放置在防鼠壳体的第一容置腔及第二容置腔内,第二绝缘扁线构成弯折后放置在防鼠壳体的第三容置腔及第四容置腔内。其通过平行四边形体来放置光纤带,更有效地利用了空间,然而,实际在接入网络时,光纤带是根据需求接入的,其结构中需要开切第一至第四平行边才能取出光纤带,且若不是切大开口的话,很难准确地取出,而切成大开口后,比较难以修补,灰尘等容易进入,靠成性能的不稳定。

4.为解决上述技术问题,本技术中欲改进结构,使光纤带取带更方便,更能适合实际的使用场景。

技术实现要素:

5.为解决上述问题,本实用新型的目的是揭示一种便于双侧取带的带状光缆,它是采用以下技术方案实现的。

6.一种便于双侧取带的带状光缆,具有两根光纤带、两个输电部件、多根周围加强件、缆芯、保护层、外护套,光纤带由多根成排设置的光纤及将所有光纤包覆住的包覆层构成,保护层位于缆芯之外,外护套包覆在保护层外;其特征在于所述缆芯由第一侧柱、第一横柱、连通横柱、第二侧柱、第二横柱构成,第一侧柱为圆环柱体的一部分,第一横柱的一端与第一侧柱的一端相接近且两者之间形成第一开口,第一横柱的另一端连接在第一侧柱的近另一端的内壁上,连通横柱的一端连接在第一侧柱的另一端,连通横柱的另一端与第一横柱的另一端之间不相接触,连通横柱的另一端连接第二侧柱的另一端,第二横柱的另一端连接在第二侧柱的近另一端的内壁上,第二横柱的一端与第二侧柱的一端相接近且两者之间形成第二开口,第二横柱的一端与连通横柱的一端之间不相接触,第一横柱、连通横柱、第二横柱三者相平行,第一侧柱的外缘、第一横柱的一端的外缘、第二侧柱的外缘、第二横柱的一端的外缘四者在同一圆柱面上,第一侧柱与第一横柱之间形成第一弓形腔,第一横柱与连通横柱之间形成第一直槽,连通横柱与第二横柱之间形成第二直槽,第二横柱与第二侧柱之间形成第二弓形腔,第一开口与第一弓形腔是相连通的,第二开口与第二弓形腔是相连通的;两个输电部件的横截面都呈弓形,第一个输电部件位于第一弓形腔内,第一个输电部件的平面部分与第一横柱的表面相接触,第二个输电部件位于第二弓形腔内,第

二个输电部件的平面部分与第二横柱的表面相接触;第一根光纤带位于第一直槽内,第二根光纤带位于第二直槽内;多根周围加强件位于第一侧柱及第二侧柱之内。

7.一种便于双侧取带的带状光缆,具有两根光纤带、两个输电部件、缆芯、保护层、外护套,光纤带由多根成排设置的光纤及将所有光纤包覆住的包覆层构成,保护层位于缆芯之外,外护套包覆在保护层外;其特征在于所述缆芯由第一侧柱、第一横柱、连通横柱、第二侧柱、第二横柱构成,第一侧柱为圆环柱体的一部分,第一横柱的一端与第一侧柱的一端相接近且两者之间形成第一开口,第一横柱的另一端连接在第一侧柱的近另一端的内壁上,连通横柱的一端连接在第一侧柱的另一端,连通横柱的另一端与第一横柱的另一端之间不相接触,连通横柱的另一端连接第二侧柱的另一端,第二横柱的另一端连接在第二侧柱的近另一端的内壁上,第二横柱的一端与第二侧柱的一端相接近且两者之间形成第二开口,第二横柱的一端与连通横柱的一端之间不相接触,第一横柱、连通横柱、第二横柱三者相平行,第一侧柱的外缘、第一横柱的一端的外缘、第二侧柱的外缘、第二横柱的一端的外缘四者在同一圆柱面上,第一侧柱与第一横柱之间形成第一弓形腔,第一横柱与连通横柱之间形成第一直槽,连通横柱与第二横柱之间形成第二直槽,第二横柱与第二侧柱之间形成第二弓形腔,第一开口与第一弓形腔是相连通的,第二开口与第二弓形腔是相连通的;两个输电部件的横截面都呈弓形,第一个输电部件位于第一弓形腔内,第一个输电部件的平面部分与第一横柱的表面相接触,第二个输电部件位于第二弓形腔内,第二个输电部件的平面部分与第二横柱的表面相接触;第一根光纤带位于第一直槽内,第二根光纤带位于第二直槽内。

8.一种便于双侧取带的带状光缆,具有四根光纤带、两个输电部件、缆芯、保护层、外护套,光纤带由多根成排设置的光纤及将所有光纤包覆住的包覆层构成,保护层位于缆芯之外,外护套包覆在保护层外;其特征在于所述缆芯由第一侧柱、第一横柱、第三横柱、连通横柱、第二侧柱、第二横柱、第四横柱构成,第一侧柱为圆环柱体的一部分,第一横柱的一端与第一侧柱的一端相连接,第一横柱的另一端连接在第一侧柱的靠近另一端的内壁上,第三横柱的一端与第一横柱的一端相接近且不相接触,第三横柱的另一端连接在第一侧柱的更靠近另一端的内壁上,连通横柱的一端连接在第一侧柱的另一端,连通横柱的另一端与第三横柱的一端之间不相接触,连通横柱的另一端连接第二侧柱的另一端,第二横柱的另一端连接在第二侧柱的靠近另一端的内壁上,第二横柱的一端与第二侧柱的一端相连接,第二横柱的一端与第四横柱的一端之间不相接触,第四横柱的另一端连接在第二侧柱的更靠近另一端的内壁上,第四横柱的一端与连通横柱的一端之间不相接触,第一横柱、第三横柱、连通横柱、第二横柱、第四横柱五者相平行,第一侧柱的外缘、第一横柱的一端的外缘、第三横柱的一端的外缘、第二侧柱的外缘、第二横柱的一端的外缘、第四横柱的一端的外缘六者在同一圆柱面上,第一侧柱与第一横柱之间形成第一弓形腔,第一横柱与第三横柱之间形成第一直槽,第三横柱与连通横柱之间形成第三直槽,连通横柱与第四横柱之间形成第四直槽, 第四横柱与第二横柱之间形成第二直槽,第二横柱与第二侧柱之间形成第二弓形腔;两个输电部件的横截面都呈弓形,第一个输电部件位于第一弓形腔内,第一个输电部件的平面部分与第一横柱的表面相接触,第二个输电部件位于第二弓形腔内,第二个输电部件的平面部分与第二横柱的表面相接触;第一根光纤带位于第一直槽内,第二根光纤带位于第二直槽内,第三根光纤带位于第三直槽内,第四根光纤带位于第四直槽。

9.一种便于双侧取带的带状光缆,具有四根光纤带、两个输电部件、缆芯、保护层、外护套,光纤带由多根成排设置的光纤及将所有光纤包覆住的包覆层构成,保护层位于缆芯之外,外护套包覆在保护层外;其特征在于所述缆芯由第一侧柱、第一横柱、第三横柱、连通横柱、第二侧柱、第二横柱、第四横柱构成,第一侧柱为圆环柱体的一部分,第一横柱的一端与第一侧柱的一端相靠近但不接触且两者之间形成第一开口,第一横柱的另一端连接在第一侧柱的靠近另一端的内壁上,第三横柱的一端与第一横柱的一端相接近且不相接触,第三横柱的另一端连接在第一侧柱的更靠近另一端的内壁上,连通横柱的一端连接在第一侧柱的另一端,连通横柱的另一端与第三横柱的一端之间不相接触,连通横柱的另一端连接第二侧柱的另一端,第二横柱的另一端连接在第二侧柱的靠近另一端的内壁上,第二横柱的一端与第二侧柱的一端相靠近但不接触且两者之间形成第二开口,第二横柱的一端与第四横柱的一端之间不相接触,第四横柱的另一端连接在第二侧柱的更靠近另一端的内壁上,第四横柱的一端与连通横柱的一端之间不相接触,第一横柱、第三横柱、连通横柱、第二横柱、第四横柱五者相平行,第一侧柱的外缘、第一横柱的一端的外缘、第三横柱的一端的外缘、第二侧柱的外缘、第二横柱的一端的外缘、第四横柱的一端的外缘六者在同一圆柱面上,第一侧柱与第一横柱之间形成第一弓形腔,第一横柱与第三横柱之间形成第一直槽,第三横柱与连通横柱之间形成第三直槽,连通横柱与第四横柱之间形成第四直槽, 第四横柱与第二横柱之间形成第二直槽,第二横柱与第二侧柱之间形成第二弓形腔,第一开口与第一弓形腔是相连通的,第二开口与第二弓形腔是相连通的;两个输电部件的横截面都呈弓形,第一个输电部件位于第一弓形腔内,第一个输电部件的平面部分与第一横柱的表面相接触,第二个输电部件位于第二弓形腔内,第二个输电部件的平面部分与第二横柱的表面相接触;第一根光纤带位于第一直槽内,第二根光纤带位于第二直槽内,第三根光纤带位于第三直槽内,第四根光纤带位于第四直槽。

10.一种便于双侧取带的带状光缆,具有四根光纤带、两个输电部件、多根周围加强件、缆芯、保护层、外护套,光纤带由多根成排设置的光纤及将所有光纤包覆住的包覆层构成,保护层位于缆芯之外,外护套包覆在保护层外;其特征在于所述缆芯由第一侧柱、第一横柱、第三横柱、连通横柱、第二侧柱、第二横柱、第四横柱构成,第一侧柱为圆环柱体的一部分,第一横柱的一端与第一侧柱的一端相连接,第一横柱的另一端连接在第一侧柱的靠近另一端的内壁上,第三横柱的一端与第一横柱的一端相接近且不相接触,第三横柱的另一端连接在第一侧柱的更靠近另一端的内壁上,连通横柱的一端连接在第一侧柱的另一端,连通横柱的另一端与第三横柱的一端之间不相接触,连通横柱的另一端连接第二侧柱的另一端,第二横柱的另一端连接在第二侧柱的靠近另一端的内壁上,第二横柱的一端与第二侧柱的一端相连接,第二横柱的一端与第四横柱的一端之间不相接触,第四横柱的另一端连接在第二侧柱的更靠近另一端的内壁上,第四横柱的一端与连通横柱的一端之间不相接触,第一横柱、第三横柱、连通横柱、第二横柱、第四横柱五者相平行,第一侧柱的外缘、第一横柱的一端的外缘、第三横柱的一端的外缘、第二侧柱的外缘、第二横柱的一端的外缘、第四横柱的一端的外缘六者在同一圆柱面上,第一侧柱与第一横柱之间形成第一弓形腔,第一横柱与第三横柱之间形成第一直槽,第三横柱与连通横柱之间形成第三直槽,连通横柱与第四横柱之间形成第四直槽, 第四横柱与第二横柱之间形成第二直槽,第二横柱与第二侧柱之间形成第二弓形腔;两个输电部件的横截面都呈弓形,第一个输电部件位于第

一弓形腔内,第一个输电部件的平面部分与第一横柱的表面相接触,第二个输电部件位于第二弓形腔内,第二个输电部件的平面部分与第二横柱的表面相接触;第一根光纤带位于第一直槽内,第二根光纤带位于第二直槽内,第三根光纤带位于第三直槽内,第四根光纤带位于第四直槽;多根周围加强件位于第一侧柱及第二侧柱之内;第一直槽内靠近第三横柱的一端的第三横柱的表面上具有凸起的第一个阻挡柱,第一根光纤带位于第一个阻挡柱与第一侧柱之间,第三直槽内靠近第四横柱的一端的第四横柱的表面上具有凸起的第二个阻挡柱,第三根光纤带位于第二个阻挡柱与第一侧柱之间,第四直槽内靠近连通横柱的另一端的连通横柱的表面上具有凸起的第三个阻挡柱,第四根光纤带位于第三个阻挡柱与第二侧柱之间,第二直槽内靠近第二横柱的另一端的第二横柱的表面上具有凸起的第四个阻挡柱,第二根光纤带位于第四个阻挡柱与第二侧柱之间。

11.一种便于双侧取带的带状光缆,具有上述所述的任一种缆芯及相对应的光纤带、输电部件、周围加强件;所有缆芯分布在中心加强件之外,保护层将所有缆芯包覆住、外护套将保护层包覆住。

12.上述所述的一种便于双侧取带的带状光缆,其特征在于缆芯是一体式结构,优选是塑料或金属,通过挤塑料或浇铸形成。

13.上述所述的一种便于双侧取带的带状光缆,其特征在于输电部件由导体构成,或是由导体及包覆住导体的绝缘层成。

14.上述所述的一种便于双侧取带的带状光缆,其特征在于保护层的材料是钢带或铝带或阻水带或无纺布或聚酯带。

15.上述所述的一种便于双侧取带的带状光缆,其特征在于中心加强件可以钢丝或铜丝或铝丝或铁丝或铅丝无玻璃纤维增强塑料或芳纶纱。

16.上述所述的一种便于双侧取带的带状光缆,其特征在于周围加强件可以钢丝或铜丝或铝丝或铁丝或铅丝无玻璃纤维增强塑料或芳纶纱。

17.上述所述的一种便于双侧取带的带状光缆,其特征在于阻挡柱与缆芯为一体式结构,材料与缆芯的是一样的。

18.本技术具有以下主要有益技术效果:不需要成缆设备、生产速度更快、结构更新型巧妙、成本更低、空间利用率更高,更易检验及施工。

附图说明

19.图1为实施实例1的一段解剖后的立体结构示意图。

20.图2为本图1放大的横截面结构示意图。

21.图3为图1中使用的缆芯解剖后的立体结构示意图。

22.图4为本图3放大的横截面结构示意图。

23.图5为实施实例2中使用的缆芯解剖后的立体结构示意图。

24.图6为本图5放大的横截面结构示意图。

25.图7为图5去除内部部件后的立体结构示意图。

26.图8为本图7放大的横截面结构示意图。

27.图9为实施实例3的一段解剖后的立体结构示意图。

28.图10为本图9放大的横截面结构示意图。

29.图11为图9中使用的缆芯去除内部部件后的立体结构示意图。

30.图12为本图11放大的横截面结构示意图。

31.图13为实施实例4使用的缆芯去除内部部件后的横截面结构示意图。

32.图14为实施实例5的一段解剖后的立体结构示意图。

33.图15为本图14放大的横截面结构示意图。

34.图16为实施实例6的横截面结构示意图。

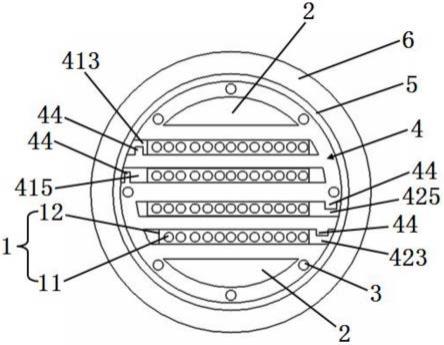

35.图中:1—光纤带、2—输电部件、3—周围加强件、4—缆芯、5—保护层、6—外护套、11—光纤、12—包覆层、31—中心加强件、41—第一弓形腔、42—第二弓形腔、43—连通横柱、44—阻挡柱、410—第一开口、411—第一侧柱、412—第一横柱、413—第一直槽、414—第三横柱、415—第三直槽、420—第二开口、421—第二侧柱、422—第二横柱、423—第二直槽、424—第四横柱、425—第四直槽。

具体实施方式

36.实施实例1

37.请见图1至图4并参考图5至图8,一种便于双侧取带的带状光缆,具有两根光纤带1、两个输电部件2、多根周围加强件3、缆芯4、保护层5、外护套6,光纤带1由多根成排设置的光纤11及将所有光纤11包覆住的包覆层12构成,保护层5位于缆芯4之外,外护套6包覆在保护层5外;其特征在于所述缆芯4由第一侧柱411、第一横柱412、连通横柱43、第二侧柱421、第二横柱422构成,第一侧柱411为圆环柱体的一部分,第一横柱412的一端与第一侧柱411的一端相接近且两者之间形成第一开口410,第一横柱412的另一端连接在第一侧柱411的近另一端的内壁上,连通横柱43的一端连接在第一侧柱411的另一端,连通横柱43的另一端与第一横柱412的另一端之间不相接触,连通横柱43的另一端连接第二侧柱421的另一端,第二横柱422的另一端连接在第二侧柱421的近另一端的内壁上,第二横柱422的一端与第二侧柱421的一端相接近且两者之间形成第二开口420,第二横柱422的一端与连通横柱43的一端之间不相接触,第一横柱412、连通横柱43、第二横柱422三者相平行,第一侧柱411的外缘、第一横柱412的一端的外缘、第二侧柱421的外缘、第二横柱422的一端的外缘四者在同一圆柱面上,第一侧柱411与第一横柱412之间形成第一弓形腔41,第一横柱412与连通横柱43之间形成第一直槽413,连通横柱43与第二横柱422之间形成第二直槽423,第二横柱422与第二侧柱421之间形成第二弓形腔42,第一开口410与第一弓形腔41是相连通的,第二开口420与第二弓形腔42是相连通的;

38.两个输电部件2的横截面都呈弓形,第一个输电部件2位于第一弓形腔41内,第一个输电部件2的平面部分与第一横柱412的表面相接触,第二个输电部件2位于第二弓形腔42内,第二个输电部件2的平面部分与第二横柱422的表面相接触;第一根光纤带1位于第一直槽413内,第二根光纤带1位于第二直槽423内;多根周围加强件3位于第一侧柱411及第二侧柱421之内。

39.实施实例2

40.请见图5至图8,并参考图1至图4,一种便于双侧取带的带状光缆,具有两根光纤带1、两个输电部件2、缆芯4、保护层5、外护套6,光纤带1由多根成排设置的光纤11及将所有光纤11包覆住的包覆层12构成,保护层5位于缆芯4之外,外护套6包覆在保护层5外;其特征在

于所述缆芯4由第一侧柱411、第一横柱412、连通横柱43、第二侧柱421、第二横柱422构成,第一侧柱411为圆环柱体的一部分,第一横柱412的一端与第一侧柱411的一端相接近且两者之间形成第一开口410,第一横柱412的另一端连接在第一侧柱411的近另一端的内壁上,连通横柱43的一端连接在第一侧柱411的另一端,连通横柱43的另一端与第一横柱412的另一端之间不相接触,连通横柱43的另一端连接第二侧柱421的另一端,第二横柱422的另一端连接在第二侧柱421的近另一端的内壁上,第二横柱422的一端与第二侧柱421的一端相接近且两者之间形成第二开口420,第二横柱422的一端与连通横柱43的一端之间不相接触,第一横柱412、连通横柱43、第二横柱422三者相平行,第一侧柱411的外缘、第一横柱412的一端的外缘、第二侧柱421的外缘、第二横柱422的一端的外缘四者在同一圆柱面上,第一侧柱411与第一横柱412之间形成第一弓形腔41,第一横柱412与连通横柱43之间形成第一直槽413,连通横柱43与第二横柱422之间形成第二直槽423,第二横柱422与第二侧柱421之间形成第二弓形腔42,第一开口410与第一弓形腔41是相连通的,第二开口420与第二弓形腔42是相连通的;

41.两个输电部件2的横截面都呈弓形,第一个输电部件2位于第一弓形腔41内,第一个输电部件2的平面部分与第一横柱412的表面相接触,第二个输电部件2位于第二弓形腔42内,第二个输电部件2的平面部分与第二横柱422的表面相接触;第一根光纤带1位于第一直槽413内,第二根光纤带1位于第二直槽423内。

42.实施实例3

43.请见图9至图12,并参考图1至图8,一种便于双侧取带的带状光缆,具有四根光纤带1、两个输电部件2、缆芯4、保护层5、外护套6,光纤带1由多根成排设置的光纤11及将所有光纤11包覆住的包覆层12构成,保护层5位于缆芯4之外,外护套6包覆在保护层5外;其特征在于所述缆芯4由第一侧柱411、第一横柱412、第三横柱414、连通横柱43、第二侧柱421、第二横柱422、第四横柱424构成,第一侧柱411为圆环柱体的一部分,第一横柱412的一端与第一侧柱411的一端相连接,第一横柱412的另一端连接在第一侧柱411的靠近另一端的内壁上,第三横柱414的一端与第一横柱412的一端相接近且不相接触,第三横柱414的另一端连接在第一侧柱411的更靠近另一端的内壁上,连通横柱43的一端连接在第一侧柱411的另一端,连通横柱43的另一端与第三横柱414的一端之间不相接触,连通横柱43的另一端连接第二侧柱421的另一端,第二横柱422的另一端连接在第二侧柱421的靠近另一端的内壁上,第二横柱422的一端与第二侧柱421的一端相连接,第二横柱422的一端与第四横柱424的一端之间不相接触,第四横柱424的另一端连接在第二侧柱421的更靠近另一端的内壁上,第四横柱424的一端与连通横柱43的一端之间不相接触,第一横柱412、第三横柱414、连通横柱43、第二横柱422、第四横柱424五者相平行,第一侧柱411的外缘、第一横柱412的一端的外缘、第三横柱414的一端的外缘、第二侧柱421的外缘、第二横柱422的一端的外缘、第四横柱424的一端的外缘六者在同一圆柱面上,第一侧柱411与第一横柱412之间形成第一弓形腔41,第一横柱412与第三横柱414之间形成第一直槽413,第三横柱414与连通横柱43之间形成第三直槽415,连通横柱43与第四横柱424之间形成第四直槽425, 第四横柱424与第二横柱422之间形成第二直槽423,第二横柱422与第二侧柱421之间形成第二弓形腔42;

44.两个输电部件2的横截面都呈弓形,第一个输电部件2位于第一弓形腔41内,第一个输电部件2的平面部分与第一横柱412的表面相接触,第二个输电部件2位于第二弓形腔

42内,第二个输电部件2的平面部分与第二横柱422的表面相接触;第一根光纤带1位于第一直槽413内,第二根光纤带1位于第二直槽423内,第三根光纤带1位于第三直槽415内,第四根光纤带1位于第四直槽425。

45.实施实例4

46.请见图13,并参考图1至图12,一种便于双侧取带的带状光缆,具有四根光纤带1、两个输电部件2、缆芯4、保护层5、外护套6,光纤带1由多根成排设置的光纤11及将所有光纤11包覆住的包覆层12构成,保护层5位于缆芯4之外,外护套6包覆在保护层5外;其特征在于所述缆芯4由第一侧柱411、第一横柱412、第三横柱414、连通横柱43、第二侧柱421、第二横柱422、第四横柱424构成,第一侧柱411为圆环柱体的一部分,第一横柱412的一端与第一侧柱411的一端相靠近但不接触且两者之间形成第一开口410,第一横柱412的另一端连接在第一侧柱411的靠近另一端的内壁上,第三横柱414的一端与第一横柱412的一端相接近且不相接触,第三横柱414的另一端连接在第一侧柱411的更靠近另一端的内壁上,连通横柱43的一端连接在第一侧柱411的另一端,连通横柱43的另一端与第三横柱414的一端之间不相接触,连通横柱43的另一端连接第二侧柱421的另一端,第二横柱422的另一端连接在第二侧柱421的靠近另一端的内壁上,第二横柱422的一端与第二侧柱421的一端相靠近但不接触且两者之间形成第二开口420,第二横柱422的一端与第四横柱424的一端之间不相接触,第四横柱424的另一端连接在第二侧柱421的更靠近另一端的内壁上,第四横柱424的一端与连通横柱43的一端之间不相接触,第一横柱412、第三横柱414、连通横柱43、第二横柱422、第四横柱424五者相平行,第一侧柱411的外缘、第一横柱412的一端的外缘、第三横柱414的一端的外缘、第二侧柱421的外缘、第二横柱422的一端的外缘、第四横柱424的一端的外缘六者在同一圆柱面上,第一侧柱411与第一横柱412之间形成第一弓形腔41,第一横柱412与第三横柱414之间形成第一直槽413,第三横柱414与连通横柱43之间形成第三直槽415,连通横柱43与第四横柱424之间形成第四直槽425, 第四横柱424与第二横柱422之间形成第二直槽423,第二横柱422与第二侧柱421之间形成第二弓形腔42,第一开口410与第一弓形腔41是相连通的,第二开口420与第二弓形腔42是相连通的;

47.两个输电部件2的横截面都呈弓形,第一个输电部件2位于第一弓形腔41内,第一个输电部件2的平面部分与第一横柱412的表面相接触,第二个输电部件2位于第二弓形腔42内,第二个输电部件2的平面部分与第二横柱422的表面相接触;第一根光纤带1位于第一直槽413内,第二根光纤带1位于第二直槽423内,第三根光纤带1位于第三直槽415内,第四根光纤带1位于第四直槽425。

48.实施实例5

49.请见图14至图15,并参考图1至图13,一种便于双侧取带的带状光缆,具有四根光纤带1、两个输电部件2、多根周围加强件3、缆芯4、保护层5、外护套6,光纤带1由多根成排设置的光纤11及将所有光纤11包覆住的包覆层12构成,保护层5位于缆芯4之外,外护套6包覆在保护层5外;其特征在于所述缆芯4由第一侧柱411、第一横柱412、第三横柱414、连通横柱43、第二侧柱421、第二横柱422、第四横柱424构成,第一侧柱411为圆环柱体的一部分,第一横柱412的一端与第一侧柱411的一端相连接,第一横柱412的另一端连接在第一侧柱411的靠近另一端的内壁上,第三横柱414的一端与第一横柱412的一端相接近且不相接触,第三横柱414的另一端连接在第一侧柱411的更靠近另一端的内壁上,连通横柱43的一端连接在

第一侧柱411的另一端,连通横柱43的另一端与第三横柱414的一端之间不相接触,连通横柱43的另一端连接第二侧柱421的另一端,第二横柱422的另一端连接在第二侧柱421的靠近另一端的内壁上,第二横柱422的一端与第二侧柱421的一端相连接,第二横柱422的一端与第四横柱424的一端之间不相接触,第四横柱424的另一端连接在第二侧柱421的更靠近另一端的内壁上,第四横柱424的一端与连通横柱43的一端之间不相接触,第一横柱412、第三横柱414、连通横柱43、第二横柱422、第四横柱424五者相平行,第一侧柱411的外缘、第一横柱412的一端的外缘、第三横柱414的一端的外缘、第二侧柱421的外缘、第二横柱422的一端的外缘、第四横柱424的一端的外缘六者在同一圆柱面上,第一侧柱411与第一横柱412之间形成第一弓形腔41,第一横柱412与第三横柱414之间形成第一直槽413,第三横柱414与连通横柱43之间形成第三直槽415,连通横柱43与第四横柱424之间形成第四直槽425, 第四横柱424与第二横柱422之间形成第二直槽423,第二横柱422与第二侧柱421之间形成第二弓形腔42;

50.两个输电部件2的横截面都呈弓形,第一个输电部件2位于第一弓形腔41内,第一个输电部件2的平面部分与第一横柱412的表面相接触,第二个输电部件2位于第二弓形腔42内,第二个输电部件2的平面部分与第二横柱422的表面相接触;第一根光纤带1位于第一直槽413内,第二根光纤带1位于第二直槽423内,第三根光纤带1位于第三直槽415内,第四根光纤带1位于第四直槽425;多根周围加强件3位于第一侧柱411及第二侧柱421之内;第一直槽413内靠近第三横柱414的一端的第三横柱414的表面上具有凸起的第一个阻挡柱44,第一根光纤带1位于第一个阻挡柱44与第一侧柱411之间,第三直槽415内靠近第四横柱424的一端的第四横柱424的表面上具有凸起的第二个阻挡柱44,第三根光纤带1位于第二个阻挡柱44与第一侧柱411之间,第四直槽425内靠近连通横柱43的另一端的连通横柱43的表面上具有凸起的第三个阻挡柱44,第四根光纤带1位于第三个阻挡柱44与第二侧柱421之间,第二直槽423内靠近第二横柱422的另一端的第二横柱422的表面上具有凸起的第四个阻挡柱44,第二根光纤带1位于第四个阻挡柱44与第二侧柱421之间。

51.阻挡柱能限定位于相应的直槽内的光纤带,且上、下拨动横柱后可将光纤带取出或放入。

52.实施实例6

53.请见图16,并参考图1至图15,一种便于双侧取带的带状光缆,具有实施实例1至实施实例5中任一种缆芯及相对应的光纤带、输电部件、周围加强件(必要时);所有缆芯分布在中心加强件31之外,保护层5将所有缆芯包覆住、外护套6将保护层包覆住。

54.本技术中所述的缆芯是一体式结构,优选是塑料或金属,通过挤塑料或浇铸形成。

55.本技术中的光纤带是中华人民共和国通信行业标准yd/t981中规定的光纤带。

56.本技术中的输电部件由导体构成,或是由导体及包覆住导体的绝缘层成。

57.本技术中的保护层的材料是钢带或铝带或阻水带或无纺布或聚酯带。

58.本技术中的中心加强件可以钢丝或铜丝或铝丝或铁丝或铅丝无玻璃纤维增强塑料或芳纶纱。

59.本技术中的周围加强件可以钢丝或铜丝或铝丝或铁丝或铅丝无玻璃纤维增强塑料或芳纶纱。

60.本技术中的阻挡柱与缆芯为一体式结构,材料与缆芯的是一样的。

61.本技术光纤带可从缆芯的左、右两侧方便地取出与方入,放工及检验相当方便,缆芯可通过挤塑形成,加快了生产速度,不需要成缆设备,从缆芯到护套,相比现有技术,速度提高2.5倍以上,且不需要成缆设备。

62.故本技术具有以下主要有益技术效果:不需要成缆设备、生产速度更快、结构更新型巧妙、成本更低、空间利用率更高,更易检验及施工。

63.上述的实施例仅为本实用新型的优选技术方案,而不应视为对于本实用新型的限制。本实用新型的保护范围应以权利要求记载的技术方案,包括权利要求记载的技术方案中技术特征的等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进,也在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1