变焦光学系统、取像模组及电子设备的制作方法

1.本实用新型涉及机器视觉技术领域,特别是涉及一种变焦光学系统、取像模组及电子设备。

背景技术:

2.随着人工智能的迅速发展,机器视觉技术在图像识别、缺陷检测等场景的应用也越来越广泛。应用机器视觉技术,通常需要配置机器视觉镜头来获取被摄物的图像,机器视觉镜头的性能是机器视觉技术的关键因素。然而,传统的机器视觉镜头物距范围过小,当被摄物的物距超过机器视觉镜头的物距范围时,机器视觉镜头难以获取被摄物的清晰图像。由此,业界急需寻求一种物距范围可调的机器视觉镜头,以满足不同物距范围的被摄物的取像需求。

技术实现要素:

3.基于此,有必要提供一种变焦光学系统、取像模组及电子设备,以满足不同物距范围的被摄物的取像需求。

4.一种变焦光学系统,沿光轴由物侧至像侧依次包括:

5.具有正屈折力的第一透镜;

6.具有负屈折力的第二透镜;

7.具有正屈折力的第三透镜;

8.具有负屈折力的第四透镜;

9.具有正屈折力的第五透镜;

10.具有正屈折力的第六透镜;

11.具有负屈折力的第七透镜;

12.具有正屈折力的第八透镜;以及

13.具有正屈折力的第九透镜;

14.其中,所述第二透镜能够在所述第一透镜和所述第三透镜之间沿光轴移动,以改变所述变焦光学系统的物距。

15.在其中一个实施例中,所述变焦光学系统满足以下条件式:

16.0.1mm≤t12≤3.7mm;

17.0.2mm≤t23≤3.8mm;

18.其中,t12为所述第一透镜的像侧面至所述第二透镜的物侧面于光轴上的距离,t23为所述第二透镜的像侧面至所述第三透镜的物侧面于光轴上的距离。

19.在其中一个实施例中,所述变焦光学系统满足以下条件式:

20.0.8≤

△

t2/t13≤0.9;

21.其中,

△

t2为所述第二透镜于光轴上的最大位移量,t13为所述第一透镜的像侧面至所述第三透镜的物侧面于光轴上的距离。

22.在其中一个实施例中,所述变焦光学系统满足以下条件式:

23.6≤ttl/imgh≤7;

24.其中,ttl为所述第一透镜的物侧面至所述变焦光学系统的成像面于光轴上的距离,imgh为所述变焦光学系统的最大视场角所对应的像高的一半。

25.在其中一个实施例中,所述变焦光学系统满足以下条件式:

26.0.6≤|f4/f5|≤0.7;

27.其中,f4为所述第四透镜的有效焦距,f5为所述第五透镜的有效焦距。

28.在其中一个实施例中,所述变焦光学系统满足以下条件式:

29.0.8≤f8/f9≤0.9;

30.其中,f8为所述第八透镜的有效焦距,f9为所述第九透镜的有效焦距。

31.在其中一个实施例中,所述变焦光学系统还包括光阑,所述光阑设置于所述第五透镜和所述第六透镜之间,且所述变焦光学系统满足以下条件式:

32.180≤|r10/r9|≤190;

33.2≤|r11/r12|≤3;

34.其中,r9为所述第五透镜的物侧面于光轴处的曲率半径,r10为所述第五透镜的像侧面于光轴处的曲率半径,r11为所述第六透镜的物侧面于光轴处的曲率半径,r12为所述第六透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。

35.在其中一个实施例中,所述第一透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜、所述第六透镜、所述第七透镜、所述第八透镜以及所述第九透镜的位置相对固定。

36.在其中一个实施例中,

37.所述第一透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凸面;

38.所述第二透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;

39.所述第三透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;

40.所述第四透镜的物侧面于近光轴处为凹面,像侧面于近光轴处为凹面;

41.所述第五透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;

42.所述第六透镜的物侧面于近光轴处为凹面,像侧面于近光轴处为凸面;

43.所述第七透镜的物侧面于近光轴处为凹面,像侧面于近光轴处为凹面;

44.所述第八透镜的物侧面于近光轴处为凹面,像侧面于近光轴处为凸面;

45.所述第九透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凸面。

46.一种取像模组,包括感光元件以及上述任一实施例所述的变焦光学系统,所述感光元件设置于所述变焦光学系统的像侧。

47.一种电子设备,包括壳体以及上述的取像模组,所述取像模组设置于所述壳体。

48.上述变焦光学系统,第二透镜能够在第一透镜和第三透镜之间沿光轴移动,从而改变变焦光学系统的物距,使得变焦光学系统能够获取不同物距范围的被摄物的清晰图像。由此,当变焦光学系统应用于机器视觉技术中时,能够满足不同物距范围的被摄物的取像需求。同时,通过第二透镜这一片透镜的移动即可改变变焦光学系统的物距,使得变焦光学系统中调节物距的移动部分的体积和重量小,有利于降低系统物距的调节成本。

附图说明

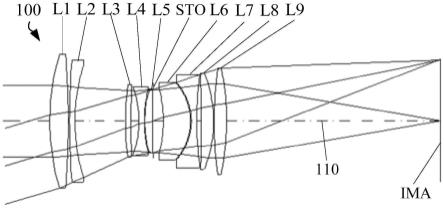

49.图1为一些实施例中变焦光学系统处于远物距状态下的结构示意图;

50.图2为一些实施例中变焦光学系统处于中物距状态下的结构示意图;

51.图3为一些实施例中变焦光学系统处于近物距状态下的结构示意图;

52.图4为图1所示的变焦光学系统的mtf曲线图;

53.图5为图2所示的变焦光学系统的mtf曲线图;

54.图6为图3所示的变焦光学系统的mtf曲线图。

具体实施方式

55.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

56.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

57.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

58.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

59.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

60.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。

61.请参见图1,在本技术的一些实施例中,变焦光学系统100沿光轴110由物侧到像侧依次包括第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及第九透镜l9。其中,第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及第九透镜l9均具有朝向物侧的物侧面以及朝向像侧的像侧面。第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及第九透镜l9同轴设置,变焦光学系统100中各透镜共同的轴线即为变焦光学系统100的光轴110。

62.具体地,第一透镜l1具有正屈折力,第二透镜l2具有负屈折力,第一透镜l1的正屈折力和第二透镜l2的负屈折力相互平衡,有利于校正系统的像差。第三透镜l3具有正屈折力。第四透镜l4具有负屈折力,第五透镜l5具有正屈折力,第四透镜l4的负屈折力与第五透镜l5的正屈折力相互平衡,有利于校正系统的色差,提升系统的成像质量。第六透镜l6具有正屈折力,第七透镜l7具有负屈折力。第八透镜l8和第九透镜l9均具有正屈折力,第八透镜l8和第九透镜l9的正屈折力相互配合,有利于抑制系统的渐晕量,并有利于提升边缘视场的进光量,从而提升全视场的照度,进而提升系统的成像清晰度。

63.进一步地,在一些实施例中,第二透镜l2能够在第一透镜l1和第三透镜l3之间沿光轴110移动,从而改变变焦光学系统100的物距。上述变焦光学系统100,通过调节第二透镜l2在第一透镜l1和第三透镜l3之间的位置,能够调节变焦光学系统100的物距,使得变焦光学系统100能够获取不同物距范围的被摄物的清晰图像。由此,当变焦光学系统100应用于机器视觉技术中时,能够满足不同物距范围的被摄物的取像需求。

64.可以理解的是,在一些实施例中,第一透镜l1、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及第九透镜l9相对固定,仅通过第二透镜l2在第一透镜l1和第三透镜l3之间的移动调节变焦光学系统100的物距。如此,有利于减小变焦光学系统100中调节物距的移动部分的体积和重量,从而有利于降低系统物距的调节成本。

65.在一些实施例中,第一透镜l1的物侧面于近光轴110处为凸面,像侧面于近光轴110处为凸面,有利于约束光线的入射角度,从而避免引入较严重的像差。第二透镜l2的物侧面于近光轴110处为凸面,像侧面于近光轴110处为凹面。第三透镜l3的物侧面于近光轴110处为凸面,像侧面于近光轴处110为凹面。第四透镜l4的物侧面于近光轴110处为凹面,像侧面于近光轴110处为凹面。第五透镜l5的物侧面于近光轴110处为凸面,像侧面于近光轴110处为凹面。第六透镜l6的物侧面于近光轴处为凹面,像侧面于近光轴处为凸面。第七透镜l7的物侧面于近光轴处为凹面,像侧面于近光轴处为凹面。第八透镜l8的物侧面于近光轴处为凹面,像侧面于近光轴处为凸面。第九透镜l9的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凸面。

66.上述变焦光学系统100,具备上述面型和屈折力特征时,不仅能够适用于不同物距范围的被摄物,还能够具备良好的成像质量,能够获取不同物距范围的被摄物的清晰图像。

67.另外,在一些实施例中,变焦光学系统100还包括位于第九透镜l9像侧的成像面ima,入射光经第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及第九透镜l9调节后能够成像于成像面ima。在一些实施例中,变焦光学系统100设置有光阑sto,光阑sto可设置于第一透镜l1的物侧或设置于任意两片透镜之间。例如,光阑sto设置于第五透镜l5和第六透镜l6之间。

68.在一些实施例中,变焦光学系统100还包括设置于第九透镜l9像侧的红外截止滤光片(图未示出),红外截止滤光片用于滤除干扰光,防止干扰光到达变焦光学系统100的成像面ima而影响正常成像。

69.在一些实施例中,变焦光学系统100的各透镜的物侧面和像侧面均为非球面。非球面结构的采用能够提高透镜设计的灵活性,并有效地校正球差,改善成像质量。在另一些实施例中,变焦光学系统100的各透镜的物侧面和像侧面也可以均为球面。需要注意的是,上述实施例仅是对本技术的一些实施例的举例,在一些实施例中,变焦光学系统100中各透镜的表面可以是非球面或球面的任意组合。

70.在一些实施例中,变焦光学系统100中的各透镜的材质可以均为玻璃或均为塑料。采用塑料材质的透镜能够减少变焦光学系统100的重量并降低生产成本。而采用玻璃材质的透镜使变焦光学系统100具备优良的光学性能以及较高的耐温性能。需要注意的是,变焦光学系统100中各透镜的材质也可以为玻璃和塑料的任意组合,并不一定要是均为玻璃或均为塑料。

71.进一步地,在一些实施例中,变焦光学系统100满足条件式:0.1mm≤t12≤3.7mm;0.2mm≤t23≤3.8mm;其中,t12为第一透镜l1的像侧面至第二透镜l2的物侧面于光轴110上的距离,t23为第二透镜l2的像侧面至第三透镜l1的物侧面于光轴110上的距离。具体地,t12可以为:0.183、0.233、0.287、0.748、1.324、1.597、1.889、2.471、2.693或3.675;t23可以为:0.213、0.987、1.537、1.882、2.332、2.475、2.963、3.024、3.558或3.788,以上数值单位均为mm。上述条件式约束了第二透镜l2在第一透镜l1和第三透镜l3之间的位置范围。满足上述条件式时,能够合理配置第二透镜l2在第一透镜l1和第三透镜l3之间移动时与第一透镜l1及第三透镜l3之间的空气间隔,既有利于使得第二透镜l2与第一透镜l1及第三透镜l3之间的空气间隔不会过小,从而避免第二透镜l2在移动过程中与第一透镜l1和第三透镜l3相互干涉的情况,同时也有利于第一透镜l1、第二透镜l2和第三透镜l3之间具有足够的组装空间,提升系统的组装良率。另外还有利于使得第一透镜l1、第二透镜l2和第三透镜l3之间的间隙不会过大,从而有利于缩短系统的总长,便于系统在机器视觉设备中的应用。

72.在一些实施例中,变焦光学系统100满足条件式:0.8≤

△

t2/t13≤0.9;其中,

△

t2为第二透镜l2于光轴110上的最大位移量,即第二透镜l2在第一透镜l1和第三透镜l3之间的最大移动距离,t13为第一透镜l1的像侧面至第三透镜l3的物侧面于光轴110上的距离。具体地,

△

t2/t13可以为:0.802、0.811、0.827、0.834、0.846、0.858、0.866、0.873、0.882或0.895。满足上述条件式时,能够合理配置第二透镜l2的最大位移量与第一透镜l1和第三透镜l3之间的空气间隔的比值,使得第二透镜l2的最大位移量不会过大,有利于避免第二透镜l2在移动过程中与第一透镜l1和第三透镜l3相互干涉的情况;同时也能够使得第二透镜l2的最大位移量不会过小,在避免第二透镜l2与第一透镜l1和第三透镜l3相互干涉的同时,还能够充分利用第一透镜l1和第三透镜l3之间的空间进行物距的调节,增大系统物距的变化范围,从而使得系统能够适应更大物距范围的被摄物。

73.在一些实施例中,变焦光学系统100满足条件式:6≤ttl/imgh≤7;其中,ttl为第一透镜l1的物侧面至变焦光学系统100的成像面ima于光轴110上的距离,即变焦光学系统100的光学总长,imgh为变焦光学系统100的最大视场角所对应的像高的一半。具体地,ttl/imgh可以为:6.021、6.123、6.225、6.358、6.473、6.528、6.660、6.741、6.819或6.934。满足

上述条件式时,能够合理配置系统的光学总长和半像高的比值,既有利于缩短系统的总长,同时也有利于使得系统能够匹配更高像素的感光元件而获得良好的成像质量,从而兼顾小型化设计和高成像质量的实现。

74.需要说明的是,在一些实施例中,变焦光学系统100可以匹配具有矩形感光面的感光元件,变焦光学系统100的成像面ima与感光元件的感光面重合。此时,变焦光学系统100成像面ima上有效像素区域具有水平方向以及对角线方向,则最大视场角可以理解为变焦光学系统100对角线方向的最大视场角,imgh可以理解为变焦光学系统100成像面ima上有效像素区域对角线方向的长度的一半。

75.在一些实施例中,变焦光学系统100满足条件式:0.6≤|f4/f5|≤0.7;其中,f4为第四透镜l4的有效焦距,f5为第五透镜l5的有效焦距。具体地,|f4/f5|可以为:0.603、0.611、0.625、0.637、0.648、0.655、0.663、0.674、0.689或0.695。满足上述条件式时,能够合理平衡第四透镜l4的正屈折力与第五透镜l5的负屈折力,提升第四透镜l4与第五透镜l5的组合校正系统色差的效果,有利于进一步提升系统的成像质量。

76.在一些实施例中,变焦光学系统100满足条件式:0.8≤|f8/f9|≤0.9;其中,f8为第八透镜l8的有效焦距,f9为第九透镜l9的有效焦距。具体地,|f8/f9|可以为:0.805、0.813、0.824、0.837、0.844、0.856、0.869、0.871、0.882或0.893。满足上述条件式时,能够合理平衡第八透镜l8的正屈折力与第九透镜l9的正屈折力,使得第八透镜l8和第九透镜l9的组合能够有效抑制系统的渐晕量并提升边缘视场的进光量,从而进一步提升系统的成像质量。

77.在一些实施例中,变焦光学系统100满足条件式:180≤|r10/r9|≤190;2≤|r11/r12|≤3;其中,r9为第五透镜l5的物侧面于光轴110处的曲率半径,r10为第五透镜l5的像侧面于光轴110处的曲率半径,r11为第六透镜l6的物侧面于光轴110处的曲率半径,r12为第六透镜l6的像侧面于光轴110处的曲率半径。具体地,|r10/r9|可以为:180.257、181.534、182.671、183.674、184.024、185.664、186.332、187.364、188.522或189.107;|r11/r12|可以为:2.021、2.156、2.274、2.369、2.410、2.539、2.641、2.720、2.863或2.936。满足上述条件式时,能够合理配置光阑两侧的透镜的面型,使得光阑两侧的表面,即第五透镜l5的像侧面和第六透镜l6的物侧面的面型足够平缓,有利于光线平滑经过光阑sto边缘,从而有效减少像差的引入,提升系统的成像质量;同时也有利于使得第五透镜l5和第六透镜l6的面型不会过于平缓,从而使得第五透镜l5和第六透镜l6能够有效偏折光线。

78.根据上述各实施例的描述,以下提出更为具体的实施例及附图予以详细说明。

79.一并参考图1、图2和图3所示,在一些实施例中,变焦光学系统100具有远物距、中物距和近物距三种状态,且三种状态对应的第二透镜l2在第一透镜l1和第三透镜l3之间的位置不同。位于远物距状态时,系统的物距为2000mm,位于中物距状态时,系统的物距为1000mm,位于近物距状态时,系统的物距为120mm。换言之,通过调节第二透镜l2在第一透镜l1和第三透镜l3之间的位置,能够改变变焦光学系统100的物距,使得系统的物距在120mm-2000mm之间变化,从而使得系统能够获取位于120mm-2000mm物距范围内的被摄物的清晰图像。

80.举例而言,在一些实施例中,第二透镜l2与第三透镜l3之间的空气间隔越小,系统的物距越小,则系统拍摄的被摄物越靠近系统,可使得第二透镜l2越靠近第三透镜l3,从而

使得系统的物距与被摄物与系统的距离相适应。

81.需要说明的是远物距、中物距、近物距仅为系统其中三种物距状态的示例,实际上,通过调节第二透镜l2在第一透镜l1与第三透镜l3之间的位置,能够将系统的物距调整为120mm-2000mm之间的任意数值,从而适应物距为120mm-2000mm范围内的被摄物。

82.进一步地,当变焦光学系统100处于远物距状态时,变焦光学系统100的各项参数由表1给出。其中,由物面(图未示出)至成像面ima的各元件依次按照表1从上至下的各元件的顺序排列。对于第一透镜l1而言,第一行表示第一透镜的物侧面,第二行表示第一透镜的像侧面,其他透镜亦然。表1中的y半径为相应面序号的物侧面或像侧面于光轴110处的曲率半径。第一透镜l1的“厚度”参数列中的第一个数值为该透镜于光轴110上的厚度,第二个数值为该透镜的像侧面至像侧方向的后一表面于光轴110上的距离。

83.表1

[0084][0085][0086]

当变焦光学系统100处于中物距状态时,变焦光学系统100的各项参数由表2给出,当变焦光学系统100处于近物距状态时,变焦光学系统100的各项参数由表3给出,表2和表3各项参数的含义可由上述记载推得,此处不再赘述。

[0087]

表2

[0088][0089][0090]

表3

[0091][0092]

另外,变焦光学系统100在不同物距状态下的有效焦距f、最大视场角fov、t12以及t23的数值如表4所示:

[0093]

表4

[0094][0095][0096]

在一些实施例中,变焦光学系统100的光学总长ttl=29.3mm,光圈数fno=3.0,半像高imgh=4.6mm。

[0097]

由上述记载可推得变焦光学系统100的以下数据:

[0098]

△

t2/t13=0.834;ttl/imgh=6.358;|f4/f5|=0.611;f8/f9=0.824;

[0099]

|r10/r9|=184.024;|r11/r12|=2.312。

[0100]

由上述表格和参数数值可得知,变焦光学系统100具备大像面特性,能够匹配1/1.8”的感光元件,像素可达1200w,具备良好的成像质量。同时,上述变焦光学系统100,通过

对各透镜屈折力和面型的合理配置,平衡了不同物距下系统的成像质量,使得系统在120mm-2000mm范围内的不同物距均能够具备良好的成像质量。

[0101]

进一步地,参考图4、图5和图6所示,图4、图5和图6分别为变焦光学系统100在远物距、中物距和近物距状态下的mtf曲线图,由图4、图5和图6可以看出,系统在120mm-2000mm内的不同物距下均具有良好的解析能力。

[0102]

在一些实施例中,本技术还提供一种取像模组(图未示出),包括感光元件以及如上述任一实施例所述的变焦光学系统100,感光元件的感光面可视为变焦光学系统100的成像面ima。具体地,感光元件可以为电荷耦合元件(charge coupled device,ccd)或互补金属氧化物半导体器件(complementary metal-oxide semiconductor sensor,cmos sensor)。在取像模组中采用上述变焦光学系统100,使得取像模组应用于机器视觉镜头中时,能够满足不同物距范围的被摄物的取像需求,且具备良好的成像质量。

[0103]

在一些实施例中,本技术还提供一种电子设备(图未示出),包括壳体以及上述的取像模组,取像模组设置于壳体内。具体地,电子设备可以为应用了机器视觉技术的人工智能设备,例如智能加工设备,取像模组应用于电子设备的机器视觉镜头中,用于获取被摄物的图像,以便进行图像识别、缺陷检测等。在电子设备中采用上述取像模组,能够满足不同物距范围的被摄物的取像需求,且具备良好的成像质量,从而有利于提升机器视觉的精准度和灵敏度,并使得电子设备能够适应更多不同物距的被摄物,提升电子设备的适用范围。

[0104]

在一些实施例中,电子设备的机器视觉镜头配置有与第二透镜l2固定连接的物距调节环,通过转动物距调节环能够调节第二透镜l2在第一透镜l1和第三透镜l3之间的位置,从而调节机器视觉镜头的物距。通过物距调节环带动第二透镜l2调节机器视觉镜头的物距,使得物距的调节不会受限于后焦空间的装配,同时也能够降低物距调节的成本。

[0105]

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0106]

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1