具融雪功能的车灯的制作方法

1.本技术关于一种具融雪功能的车灯。

背景技术:

2.位于纬度较高或境内有高山的国家,冬季时通常都会遇上降雪,持续不断的降雪或积雪或结冰会覆盖于车灯灯罩表面甚至整辆车体,而覆盖于车灯灯罩表面的降雪或积雪或结冰会造成车灯光线被遮蔽,会影响驾驶的视线。

3.因此,在容易下雪地区使用的车灯必须安装可以将积雪或结冰融化的装置,目前多半是采用在灯罩部位贴附加热线、导电加热装置或以不可见光照射来产生热能,以达到融雪、融冰的作用。

技术实现要素:

4.本技术所要解决的技术问题在于提供一种具融雪功能的车灯,包含车灯本体、温度传感器、红外线模块、近灯模块以及控制模块。车灯本体具有灯壳及灯罩,灯罩具有吸光发热层。温度传感器设置于车灯本体,以感测车灯温度。红外线模块为广角led灯,定位于车灯本体内,其照射方向直接朝向灯罩。近灯模块设置于车灯本体,其发光方向朝向灯罩,且与红外线模块的照射方向相交。控制模块电性连接红外线模块与温度传感器,根据车灯温度控制红外线模块的开启或关闭。

5.当红外线模块照射到灯罩的吸光发热层表面时,不可见光被吸光发热层所吸收转换成热能,能去除灯罩外部的水气(雾气)。即使采用广角led灯将不可见光范围分散至整个灯壳,也能够维持好的除雾与融雪效果。

6.较佳地,车灯本体安装远灯模块,红外线模块受控而与近灯模块或远灯模块同时开启。

7.较佳地,控制模块根据一温度区间,来开启红外线模块。

8.较佳地,灯壳安装框架位于近灯模块及远灯模块的前方,框架具有至少二开口分别对应近灯模块及远灯模块的发光方向,红外线模块的不可见光从近灯模块的开口照射至灯罩。

9.较佳地,红外线模块的一部分光线直接朝向灯罩,另一部分光线被近灯模块的反射器反射之后再朝向灯罩。

10.较佳地,前述吸光发热层的厚度为10μm~10mm。

11.较佳地,灯罩的吸光发热层分布有一吸光发热粒子,吸光发热粒子的粒径大小为1nm~500nm。

12.较佳地,吸光发热层包含以重量百分比计0.005%~10%的吸光发热粒子。吸光发热粒子选自氧化钨纳米粒子(tungsten oxide nanoparticles)、钨青铜复合物纳米粒子(tungsten bronze complex nanoparticles)、氧化铟锡(indium tin oxide,简称ito)、氧化锑锡(antimony tin oxide,简称ato)以及六硼化镧(lanthanum hexaboride,lab6)所组

成的群组中的一种或多种。

13.较佳地,灯罩为吸光发热层所构成。

14.有关本技术的其它功效及实施例的详细内容,配合图式说明如下。

附图说明

15.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

16.图1是具融雪功能的车灯的组件爆炸图;

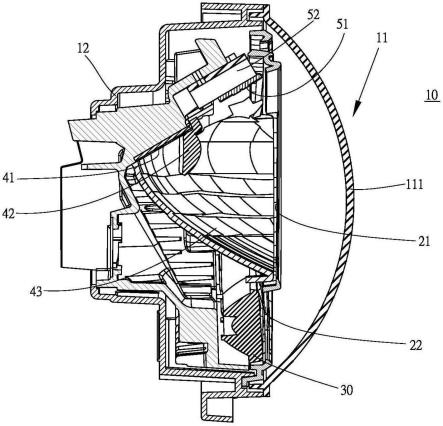

17.图2是具融雪功能的车灯的立体剖视示意图;

18.图3是具融雪功能的车灯的剖视图;

19.图4是具融雪功能的车灯的不可见光照射区域示意图;

20.图5是具融雪功能的车灯的系统图。

21.符号说明

22.10:车灯本体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

11:灯罩

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

111:吸光发热层

23.12:灯壳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

20:框架

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

21,22:开口

24.30:远灯模块

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

40:近灯模块

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

41:可见光光源

25.42:光学组件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

43:反射器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

50:红外线模块

26.51:广角led灯

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

52:基座

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

60:散热鳍片

27.70:温度传感器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

701:车灯温度

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

80:控制模块

28.a,b:照射区域

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

801:温度区间

具体实施方式

29.在下文的实施方式中所述的位置关系,包括:上,下,左和右,若无特别指明,皆是以图式中组件绘示的方向为基准。

30.请参阅图1至图5,为一种具融雪功能的车灯,包含车灯本体10、框架20以及远灯模块30、近灯模块40、红外线模块50、温度传感器70。

31.车灯本体10具有灯壳12及灯罩11,灯壳12的前方安装散热鳍片60。远灯模块30、近灯模块40、红外线模块50安装在散热鳍片60,并位于灯罩11的后方。

32.灯壳12安装一框架20位于远灯模块30、近灯模块40、红外线模块50的前方,以图3所示的方向而言,框架20具有上开口21与下开口22,分别对应近灯模块40及远灯模块30的发光方向。

33.远灯模块30与近灯模块40的发光方向皆朝向前方,红外线模块50的照射方向与近灯模块40的发光方向相交,红外线模块50的不可见光从框架20上对应近灯模块40的开口21直接照射至灯罩11。此处的直接照射,是指红外线模块50的一部分不可见光线在照射到灯罩11路径上,未经过任何的反射面、折射面或光学组件。

34.于本实施例中,红外线模块50包含广角led灯51以及基座52,基座52用以安装广角led灯51,基座52再安装到散热鳍片60,使广角led灯51向下倾斜而照射至灯罩11的后侧。广

角led灯51的照射范围可以涵盖至远灯模块30与近灯模块40前方的灯罩11,广角led灯51的照射角度可以介于100度至150度之间,较佳地,照射角度是120度,或者,广角led灯51的照射范围可以是灯罩11后侧表面的70%至80%以上。

35.灯罩11具有吸光发热层111,于本实施例中,吸热发光粒子掺在塑料粒子中一起射出成形成灯罩11,故灯罩11本身即为吸光发热层111所构成。在其他实施例中,吸光发热层111可以是一个贴附或涂布于灯罩11表面的膜状结构,亦不以此为限。

36.吸光发热层111的厚度为10μm~10mm,其分布以重量百分比计0.005~10%的吸光发热粒子,吸光发热粒子的粒径大小为1nm~500nm。前述的吸光发热粒子选自氧化钨纳米粒子、钨青铜复合物纳米粒子、氧化铟锡、氧化锑锡以及六硼化镧所组成的群组中的一种或多种。

37.温度传感器70可以设置于车灯本体10的内部或外部,用以感测车灯温度701。

38.控制模块80至少电性连接红外线模块50与温度传感器70,根据车灯温度701控制红外线模块50的开启或关闭。具体的说,控制模块80根据一温度区间801,来开启红外线模块50。此处的温度区间为-10度至30度,当车灯温度701为-10度至15度时,控制模块80就启动红外线模块50,对灯罩11加热,让堆积于灯罩11上的水气、积雪或结冰融化;当车灯温度701是大于或等于30度,控制模块80就关闭红外线模块50,以避免车灯因温差过大或温度过高而损坏。

39.可替代地,温度传感器70也可以同时设置于车灯本体10的内部及外部,根据车灯本体10的内外温差来决定是否开启红外线模块50。

40.当红外线模块50受控而开启时,红外线模块50照射到灯罩11的吸光发热层111,被吸光发热层11所吸收的光线转换成热能,去除灯罩外部的水气(雾气)或积雪。即使采用广角led灯51将照射范围分散至整个灯罩11,也能够维持好的除雾效果。此外,灯罩11上未被广角led灯51照射的区域,也能够通过吸光发热层11将光能转换成热能,以除去该部分的水气(雾气)或积雪。

41.广角led灯51的波长范围可以是800nm~950nm。对吸光发热层111而言,在前述范围的波长能提供较有效率的能量转换。

42.由于红外线模块50不会直接影响远灯模块30与近灯模块40的发光范围,故红外线模块50可以受控制模块80的控制,与近灯模块40或远灯模块30同时开启。

43.以图3所示的方向而言,近灯模块40位于红外线模块50与远灯模块30之间,近灯模块40的反射器43边缘衔接在框架20的开口21周缘,故框架20与反射器43分隔了远灯模块30与近灯模块40,远灯模块30与近灯模块40的发光范围不重叠。红外线模块50位于近灯模块40的上方,广角led灯51倾斜并朝向下方照射,红外线模块50的不可见光的照射区域(a+b)大致位于近灯模块40的可见光光源41的前方。

44.于本实施例中,广角led灯51的照射区域(a+b)被框架20的开口21所限制,定义出直接照射到灯罩11的有效照射区域a。广角led灯51的照射区域(a+b)位于近灯模块40的可见光光源41以及光学组件42的前方,故广角led灯51不会直接照射近灯模块40的可见光光源41。广角led灯51的照射区域b会照射在反射器43,被反射器43反射之后再朝向灯罩11,也不会直接照射到远灯模块30,可以避免远灯模块30与近灯模块40温度过高而损坏。

45.以上所述的实施例及/或实施方式,仅是用以说明实现本技术技术的较佳实施例

及/或实施方式,并非对本技术技术的实施方式作任何形式上的限制,任何本领域技术人员,在不脱离本技术内容所公开的技术手段的范围,当可作些许的更动或修饰为其它等效的实施例,但仍应视为与本技术实质相同的技术或实施例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1