粉体输送装置、气体供给装置以及粉体除去方法与流程

1.本发明涉及粉体输送装置、气体供给装置以及粉体除去方法。

背景技术:

2.公知有使固体原料气化,并且向成膜处理装置供给原料气体的基板处理系统。

3.在专利文献1中,公开了一种基板处理系统,其包括粉体状源供给系统和成膜处理装置,粉体状源供给系统具有:用于容纳粉体状源的容器、用于向该容器内供给载体气体的载体气体供给装置、用于将容器和成膜处理装置连接的粉体状源导入管、自该粉体状源导入管分支的吹扫管、以及用于对粉体状源导入管进行开闭的开闭阀,在成膜处理之前,在开闭阀关闭且对吹扫管内进行排气时,载体气体供给装置以基于载体气体的粘性力比成膜处理时基于载体气体的粘性力大的方式对载体气体进行供给。

4.另外,在专利文献2中,公开了在流体管路中使用的隔膜阀。

5.《现有技术文献》

6.《专利文献》

7.专利文献1:日本国特开2008-251905号公报

8.专利文献2:日本国特开2016-89885号公报

技术实现要素:

9.《本发明要解决的问题》

10.在一个侧面中,本发明提供一种抑制内部泄漏的粉体输送装置、气体供给装置以及粉体除去方法。

11.《用于解决问题的手段》

12.为了解决上述问题,根据一个方式,提供一种粉体输送装置,包括:粉体输送配管,其将粉体原料供给源与气化器连接,用于将粉体自上述粉体原料供给源供给至上述气化器;第一吹扫气体供给配管,其在第一分支点将缓冲容器与上述粉体输送配管连接,用于将吹扫气体自上述缓冲容器供给至上述粉体输送配管;第一阀,其设于上述粉体输送配管的比上述第一分支点靠上述粉体原料供给源一侧;第二阀,其设于上述粉体输送配管的比上述第一分支点靠上述气化器一侧,并且能够调整开度;第一吹扫气体阀,其设于上述第一吹扫气体供给配管;以及控制部,其用于对上述第一阀、上述第二阀以及上述第一吹扫气体阀的开闭进行控制。

13.《发明的效果》

14.根据一个侧面,能够提供一种抑制了内部泄漏的粉体输送装置、气体供给装置以及粉体除去方法。

附图说明

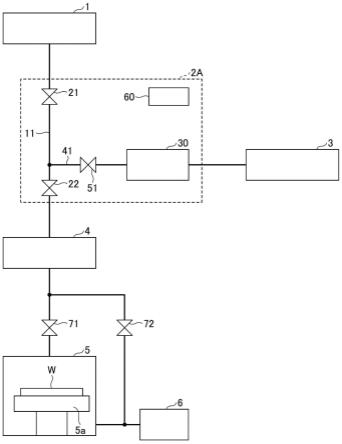

15.图1是包括第一实施方式的粉体输送装置的基板处理系统的构成图的一个例子。

16.图2是第二阀22的局部剖视图的一个例子。

17.图3是用于说明粉体输送装置的动作的一个例子的流程图。

18.图4是用于说明粉体原料的输送时的阀的开闭与流道的形成的图。

19.图5是用于说明吹扫气体的填充时的阀的开闭与流道的形成的图。

20.图6是用于说明向第三阀供给吹扫气体时的阀的开闭与流道的形成的图。

21.图7是用于说明吹扫气体的填充时的阀的开闭与流道的形成的图。

22.图8是用于说明向第二阀供给吹扫气体时的阀的开闭与流道的形成的图。

23.图9是包括第二实施方式的粉体输送装置的基板处理系统的构成图的一个例子。

24.图10是用于说明粉体输送装置的动作的一个例子的流程图。

25.图11是用于说明粉体原料的输送时的阀的开闭与流道的形成的图。

26.图12是用于说明吹扫气体的填充时的阀的开闭与流道的形成的图。

27.图13是用于说明向第二阀供给吹扫气体时的阀的开闭与流道的形成的图。

具体实施方式

28.以下,参照附图对用于实施本发明的方式进行说明。在各附图中,对相同构成部分付与相同附图标记,有时省略重复的说明。

29.《第一实施方式》

30.在包括第一实施方式的粉体输送装置2的基板处理系统中,使用图1进行说明。图1是包括第一实施方式的粉体输送装置2的基板处理系统的构成图的一个例子。基板处理系统包括粉体原料供给源1、粉体输送装置2、吹扫气体供给源3、气化器4、处理容器5、以及排气装置6。基板处理系统自粉体原料供给源1经由粉体输送装置2向气化器4供给粉体原料。另外,基板处理系统在气化器4使粉体原料气化并且将气化的原料气体供给至处理容器5,从而对处理容器5内的基板w实施期望的处理(例如,成膜处理)。需要说明的是,粉体原料供给源1、粉体输送装置2以及气化器4作为用于向处理容器5供给原料气体的气体供给装置起作用。

31.粉体原料供给源1用于储存粉体原料。另外,粉体原料供给源1将粉体原料向粉体输送装置2的粉体输送配管11送出(挤出)。

32.粉体输送装置2包括粉体输送配管11、第一阀21、第二阀22、第三阀23、缓冲容器30、第一吹扫气体供给配管41、第二吹扫气体供给配管42、第一吹扫气体阀51、第二吹扫气体阀52、以及控制装置60。

33.粉体输送配管11的一端与粉体原料供给源1连接,另一端与气化器4连接。自粉体原料供给源1向粉体输送配管11送出的粉体原料通过作用于粉体原料的重力而在粉体输送配管11中被输送,从而向气化器4进行供给。由此,粉体输送配管11作为自粉体原料供给源1向气化器4输送粉体原料的粉体原料输送路径起作用。

34.在粉体输送配管11中,设有用于对粉体输送配管11的流道进行开闭的第一阀21和第二阀22。换言之,第一阀21设于粉体原料供给源1的二次侧配管即粉体输送配管11中。第二阀22设于气化器4的一次侧配管即粉体输送配管11中。另外,第一阀21设于比第二阀22靠上游侧(粉体原料供给源1一侧)。第二阀22设于比第一阀21靠下游侧(气化器4一侧)。

35.另外,第一阀21设于比粉体输送配管11和第一吹扫气体供给配管41的分支点(第

一分支点)靠粉体原料供给源1一侧的粉体输送配管11中。第二阀22设于比粉体输送配管11和第一吹扫气体供给配管41的分支点(第一分支点)靠气化器4一侧的粉体输送配管11中。另外,第一阀21设于比粉体输送配管11和第二吹扫气体供给配管42的分支点(第二分支点)靠粉体原料供给源1一侧的粉体输送配管11中。第二阀22设于比粉体输送配管11和第二吹扫气体供给配管42的分支点(第二分支点)靠气化器4一侧的粉体输送配管11中。

36.另外,第一阀21是可开闭的阀,例如,可以使用球阀。另外,第二阀22以及第三阀23是可调整开度的阀,例如,可以使用隔膜阀(参照后述图2)。需要说明的是,第一阀21也可以与第二阀22和第三阀23同样地为可调整开度的阀。

37.另外,在粉体输送配管11中,设有用于对粉体输送配管11的流道进行开闭的第三阀23。第三阀23设于第一阀21和第二阀22之间。另外,第三阀23设于粉体输送配管11和第二吹扫气体供给配管42的分支点(第二分支点)与粉体输送配管11和第一吹扫气体供给配管41的分支点(第一分支点)之间。

38.另外,配置于粉体输送配管11中的阀21~23具有阀体(未图示)和阀座(未图示)。通过阀体自阀座分离,流道开放,阀21~23打开。通过阀体与阀座密合,流道被闭塞,阀21~23关闭。

39.吹扫气体供给源3用于向缓冲容器30供给吹扫气体。缓冲容器30自吹扫气体供给源3被供给吹扫气体,并且被高圧(例如,0.1mpa~0.3mpa)的吹扫气体填充。作为吹扫气体,例如可以使用n2气体。

40.第一吹扫气体供给配管41的一端在比第二阀22靠上游侧(第三阀23和第二阀22之间)的分支点(第一分支点)与粉体输送配管11连接,另一端与缓冲容器30连接。由此,第一吹扫气体供给配管41作为自缓冲容器30向粉体输送配管11供给吹扫气体的第一吹扫气体供给路径起作用。在第一吹扫气体供给配管41中,设有用于对第一吹扫气体供给配管41的流道进行开闭的第一吹扫气体阀51。

41.第二吹扫气体供给配管42的一端在比第三阀23靠上游侧(第一阀21和第三阀23之间)的分支点(第二分支点)与粉体输送配管11连接,另一端与缓冲容器30连接。由此,第二吹扫气体供给配管42作为用于自缓冲容器30向粉体输送配管11供给吹扫气体的第二吹扫气体供给路径起作用。在第二吹扫气体供给配管42中,设有用于对第二吹扫气体供给配管42的流道进行开闭的第二吹扫气体阀52。

42.需要说明的是,吹扫气体阀51~52是至少可开闭的阀。另外,吹扫气体阀51~52可以是可调整开度的阀。

43.控制装置60对阀21~23以及吹扫气体阀51~52的开闭以及开度进行控制。

44.气化器4自作为一次侧配管的粉体输送配管11被供给粉体原料。气化器4具有用于对粉体原料进行加热的加热器等的加热部(未图示)。气化器4对粉体原料进行加热而使其气化,从而将其作为原料气体。另外,在气化器4中具有用于对粉体原料进行捕集的过滤器(未图示)。由此,防止粉体原料经由气化器4的二次侧配管流入处理容器5。

45.气化器4的二次侧配管经由阀71与处理容器5连接。由此,通过打开阀71而自气化器4向处理容器5供给原料气体,通过关闭阀71而阻断向处理容器5的原料气体的供给。

46.另外,气化器4的二次侧配管经由阀72与排气装置6连接。由此,通过打开阀72而将气体自气化器4向排气装置6进行排气,通过关闭阀72而阻断向排气装置6的气体的排气。

47.处理容器5具有用于载置基板w的载置部5a。处理容器5内能够通过排气装置6进行减压。另外,自气化器4向处理容器5内供给原料气体,从而对载置于载置部5a的基板w实施期望的处理。

48.排气装置6与处理容器5连接,用于对处理容器5内进行减压。另外,排气装置6与气化器4连接,用于对气化器4内进行减压。

49.这里,对于第二阀22以及第三阀23,使用图2进一步进行说明。图2是第二阀22的局部剖视图的一个例子。需要说明的是,第三阀23的构成与第二阀22相同,因此省略重复的说明。

50.第二阀22例如是通过自操作空气供给部220供给操作空气而进行开闭的隔膜阀。第二阀22包括主体201、阀座202、隔膜203、推压适配器204、阀盖205、帽部206、隔膜按压件207、阀杆208、活塞209、压缩螺旋弹簧210、以及o形环211~213。

51.在主体201中形成有圆柱状的阀室201a、以及与阀室201a的底面连通的流道201b、201c。需要说明的是,流道201b是上游侧,流道201c是下游侧。在阀室201a的底面,以包围流道201b与阀室201a相连通的开口部的方式,设有阀座即环状的阀座202。另外,在阀室201a中,在阀座202的上方设有阀体即隔膜203。隔膜203的外周缘部被配置于阀盖205的下端的推压适配器204和阀室201a的底面夹持而气密地与其接触。隔膜203的中央部上下移动而与阀座202接触、分离。

52.阀盖205具有大致圆筒状,将其下端部螺纹接合于主体201,从而相对于主体201被固定。另外,通过配置于阀盖205的下端的推压适配器204和阀室201a的底面对隔膜203的外周缘部进行夹持。

53.帽部206大致具有有盖圆筒状,通过将其下端部螺纹接合于阀盖205的上端部,从而相对于阀盖205被固定。帽部206具有位于上端部的上盖部206a。在上盖部206a中形成有供未图示的管接头螺纹接合的螺合孔206b。未图示的空气管的一端与未图示的管接头连接,空气管的另一端与连结于未图示的空气供给源的未图示的电磁阀单元连接。另外,通过阀盖205和帽部206,形成有用于容纳活塞209和压缩螺旋弹簧210的容纳空间206c。另外,在帽部206中,形成有将外部和容纳空间206c连通的空气孔206d。帽部206由金属(例如,铝合金等)构成。需要说明的是,阀盖205和帽部206相当于致动器的壳体。

54.隔膜按压件207设于在主体201中设置的隔膜203的上侧,其被阀盖205支承为能够在上下方向移动。

55.阀杆208被阀盖205支承为能够在上下方向移动,其构成为通过移动而相对于隔膜203接近和分离,从而使流道201b、201c进行开闭。

56.活塞209与阀杆208一体构成,且设于阀杆208的上侧,其通过阀盖205和帽部206而被支承为能够在上下方向移动。由活塞209的下表面和阀盖205的上表面界定操作空气导入室209a。另外,在活塞209中形成有自其上端延伸至操作空气导入室209a的操作空气导入路径209b。

57.压缩螺旋弹簧210配置于上盖部206a的下表面与活塞209的上表面之间,其总是向下侧对活塞209施力。

58.o形环211设于阀盖205和阀杆208之间,用于引导阀杆208和活塞209在上下方向移动。o形环212设于阀盖205和活塞209之间,用于引导阀杆208和活塞209在上下方向移动。另

外,o形环211和o形环212对操作空气导入室209a与操作空气导入路径209b连通的部分之外的部分进行密闭。o形环213设于活塞209的上端和帽部206之间,用于引导活塞209在上下方向移动,并且防止了操作空气流入配置有压缩螺旋弹簧210的空间。

59.操作空气供给部220经由螺合孔206b、操作空气导入路径209b向操作空气导入室209a供给操作空气。

60.通过阻断操作空气的供给,通过压缩螺旋弹簧210的作用力,隔膜按压件207被向下方施力,隔膜203接触阀座202,第二阀22成为关闭状态。

61.另外,通过向操作空气导入室209a供给操作空气,从而抗衡压缩螺旋弹簧210的作用力,活塞209被抬起,隔膜按压件207一并被抬起,隔膜203离开阀座202,第二阀22成为打开状态。

62.这里,若将自流道201b供给的气体(吹扫气体)的供给压力设定为pg,将自操作空气供给部220向操作空气导入室209a供给的操作空气的供给圧力设定为pa,将弹簧(压缩螺旋弹簧210以及隔膜203)的弹簧系数设定为k,将弹簧的初始的收缩量设定为t,将供给气体圧力所作用的隔膜的面积设定为ad,将活塞209的操作空气圧力所作用的面积设定为aa,将阀开度(隔膜203向上方的移动量)设定为δt,则具有以下的式(1)的关系。

63.ad

·

pg+aa

·

pa=k(t+δt)

ꢀꢀꢀ

···

(1)

64.即,成为阀开度δt那样的空气的供给圧力pa可以由以下的式(2)表示。

65.pa=[k(t+δt)-ad/pg]/aa

ꢀꢀꢀ

···

(2)

[0066]

即,控制装置60通过控制操作空气供给部220的操作空气供给圧pa,从而可以控制第二阀22的开度。

[0067]

接下来,使用图3至图8对粉体输送装置2的动作的一个例子进行说明。图3是用于说明粉体输送装置2的动作的一个例子的流程图。图4至图8是用于说明各工序中的阀21~23、51~52的开闭与流道的形成的图。需要说明的是,在图4至图8(以及后述图11至图13)中,将打开状态的阀用空白进行图示,将关闭状态的阀用涂黑进行图示。另外,用粗线对由阀的开闭形成的流道进行图示。

[0068]

在步骤s101中,控制装置60自粉体原料供给源1向气化器4进行粉体原料的输送。图4是用于说明粉体原料的输送时的阀的开闭与流道的形成的图。控制装置60将第一阀21、第三阀23、以及第二阀22打开。控制装置60将第一吹扫气体阀51和第二吹扫气体阀52关闭。由此,粉体输送装置2的粉体输送配管11将粉体原料供给源1和气化器4连通。另外,第一吹扫气体供给配管41以及第二吹扫气体供给配管42闭塞。这里,控制装置60对操作空气供给部220进行控制,将第二阀22以及第三阀23的开度设定为全开。

[0069]

自粉体原料供给源1送出的粉体原料通过粉体输送配管11向气化器4被输送。此时,粉体原料的一部分附着于粉体输送配管11的内壁面、阀21~23的阀体、阀座的表面等。

[0070]

在步骤s102中,控制装置60向缓冲容器30填充吹扫气体。图5是用于说明吹扫气体的填充时的阀的开闭与流道的形成的图。这里,在后述步骤s103所示吹扫工序之前向缓冲容器30填充吹扫气体。控制装置60将第一吹扫气体阀51以及第二吹扫气体阀52关闭。由此,第一吹扫气体供给配管41以及第二吹扫气体供给配管42闭塞。因此,自吹扫气体供给源3供给的吹扫气体向缓冲容器30中填充。另外,作为后述步骤s103的准备,控制装置60将第一阀21关闭,将第三阀23以及第二阀22打开。这里,控制装置60对操作空气供给部220进行控制,

将第三阀23的开度设定为比全开小。换言之,将第三阀23的开度设定为比粉体原料的输送时(步骤s101)的开度小。另外,控制装置60可以对操作空气供给部220进行控制,将第二阀22的开度设定为比全开(粉体原料的输送时)小。

[0071]

需要说明的是,向缓冲容器30的吹扫气体的填充可以与步骤s101同时进行。在缓冲容器30中填充有吹扫气体的情况下,控制装置60的处理可以省略步骤s102而进入步骤s103。

[0072]

在步骤s103中,控制装置60向第三阀23供给吹扫气体。图6是用于说明向第三阀23供给吹扫气体时的阀的开闭与流道的形成的图。控制装置60自将第一阀21、第一吹扫气体阀51以及第二吹扫气体阀52关闭,将第三阀23以及第二阀22打开的状态(参照图5),打开第二吹扫气体阀52。由此,第二吹扫气体供给配管42与粉体输送配管11连通。

[0073]

在缓冲容器30中填充的高圧的吹扫气体通过第二吹扫气体供给配管42被供给至第三阀23。吹扫气体将残留于第三阀23的阀体(隔膜203)、阀座(阀座202)等的粉体原料吹散。另外,吹扫气体自第三阀23供给至第二阀22。吹扫气体将残留于第二阀22的阀体、阀座等的粉体原料吹散。吹扫气体以及被吹扫气体吹散的粉体原料流入气化器4。粉体原料在气化器4的过滤器(未图示)被捕集。吹扫气体通过阀72向排气装置6进行排气。需要说明的是,第一阀21关闭,防止了吹扫气体流入粉体原料供给源1。

[0074]

另外,通过将第三阀23的开度设定为比全开(粉体原料的输送时)小,阀座202与隔膜203的间隙变窄,从而吹扫气体的流速增加。由此,能够很好地将残留于第三阀23的阀体(隔膜203)、阀座(阀座202)的粉体原料吹散。因此,在第三阀23的阀体与阀座抵接时,第三阀23的气密性提高,能够抑制将第三阀23关闭时的泄漏。

[0075]

在步骤s104中,控制装置60向缓冲容器30填充吹扫气体。图7是用于说明吹扫气体的填充时的阀的开闭与流道的形成的图。这里,在后述步骤s105所示吹扫工序之前向缓冲容器30填充吹扫气体。控制装置60将第一吹扫气体阀51以及第二吹扫气体阀52关闭。由此,第一吹扫气体供给配管41以及第二吹扫气体供给配管42闭塞。因此,自吹扫气体供给源3供给的吹扫气体向缓冲容器30中填充。另外,作为后述步骤s105的准备,控制装置60将第一阀21以及第三阀23关闭,并且将第二阀22打开。这里,控制装置60对操作空气供给部220进行控制,将第二阀22的开度设定为比全开小。换言之,将第二阀22的开度设定为比粉体原料的输送时(步骤s101)的开度小。

[0076]

在步骤s105中,控制装置60向第二阀22供给吹扫气体。图8是用于说明向第二阀22供给吹扫气体时的阀的开闭与流道的形成的图。控制装置60自将第一阀21、第三阀23、第一吹扫气体阀51以及第二吹扫气体阀52关闭且将第二阀22打开的状态(参照图7),将第一吹扫气体阀51打开。由此,第一吹扫气体供给配管41与粉体输送配管11连通。

[0077]

在缓冲容器30中填充的高圧的吹扫气体通过第一吹扫气体供给配管41供给至第二阀22。吹扫气体将残留于第二阀22的阀体(隔膜203)、阀座(阀座202)等的粉体原料吹散。吹扫气体以及被吹扫气体吹散的粉体原料流入气化器4。粉体原料在气化器4的过滤器(未图示)被捕集。吹扫气体通过阀72向排气装置6进行排气。需要说明的是,第一阀21、第三阀23以及第二吹扫气体阀52关闭,防止了吹扫气体流入粉体原料供给源1。

[0078]

另外,通过将第二阀22的开度设定为比全开(粉体原料的输送时)小,阀座202与隔膜203的间隙变窄,吹扫气体的流速增加。由此,能够很好地将残留于第二阀22的阀体(隔膜

203)、阀座(阀座202)的粉体原料吹散。因此,在第二阀22的阀体与阀座抵接时,第二阀22的气密性提高,能够抑制将第二阀22关闭时的泄漏。

[0079]

在步骤s106中,控制装置60对第二阀22的吹扫是否达到规定的重复次数进行判定。在未达到规定的重复次数的情况下(s106

·

no),控制装置60的处理返回步骤s104,重复向缓冲容器30的吹扫气体的填充(s104)和第二阀22的吹扫(s105)。在达到规定的重复次数的情况下(s106

·

yes),控制装置60将阀21~23以及吹扫气体阀51~52关闭,结束处理。

[0080]

如此,在向气化器4中填充粉体原料(s101)后,进行第三阀23的吹扫(s102、s103)以及第二阀22的吹扫(s104~s106)。并且,在对填充于气化器4中的粉体原料进行加热而使其气化之前,气化器4内通过排气装置6进行排气,成为高真空。

[0081]

这里,根据第一实施方式的粉体输送装置2,能够除去残留于在自粉体原料供给源1连接至气化器4的粉体输送配管11中设置的多个阀(第一阀21、第三阀23、第二阀22)中的、距气化器4最近的第二阀22的内部的粉体原料,因此能够使第二阀22的阀体与阀座的密合性提高,从而能够防止内部泄漏的产生。由此,能够将气化器4内设定为高真空。

[0082]

另外,通过重复向缓冲容器30的吹扫气体的填充(s104)以及第二阀22的吹扫(s105),能够除去残留于第二阀22的内部的粉体原料。另外,优选重复次数为三次以上。由此,能够除去残留于第二阀22的内部的粉体原料。

[0083]

另外,根据第一实施方式的粉体输送装置2,能够除去残留于第三阀23的内部的粉体原料,因此能够使第三阀23的阀体与阀座的密合性提高,从而能够防止内部泄漏的产生。由此,能够通过第二阀22以及第三阀23可靠地将粉体输送配管11闭塞,从而能够进一步防止内部泄漏的产生。由此,能够将气化器4内设定为高真空。

[0084]

另外,可以重复向缓冲容器30的吹扫气体的填充(s102)和第三阀23的吹扫(s103)。由此,能够除去残留于第三阀23的内部的粉体原料。另外,优选重复次数为三次以上。由此,能够除去残留于第三阀23的内部的粉体原料。

[0085]

需要说明的是,作为残留于第二阀22、第三阀23的内部的粉体原料是否被除去的确认方法,可以进行第二阀22、第三阀23的气密检测(泄漏检测)。第二阀22、第三阀23的气密检测在第二阀22的吹扫(s105)之后实施。作为气密检测的方法,首先,控制装置60在关闭第二阀22以及第三阀23的状态下打开第一吹扫气体阀51。由此,吹扫气体自缓冲容器30经由第一吹扫气体阀51被供给至第二阀22和第三阀23之间的粉体输送配管11。接下来,控制装置60关闭第一吹扫气体阀51。由此,在第二阀22和第三阀23之间的粉体输送配管11中填充吹扫气体。接下来,控制装置60确认设置于粉体输送配管11的第二阀22和第三阀23之间的计示压力计(未图示)的圧力变动。在于规定的时间内无圧力变动、或者圧力变动在规定的范围内的情况下,控制装置60判断残留于第二阀22、第三阀23的内部的粉体原料被除去,完成粉体除去的处理。

[0086]

需要说明的是,气密检测(泄漏检测)可以在每次进行第二阀22、第三阀23的吹扫后实施,也可以在进行多次(三次以上)吹扫后实施。

[0087]

另外,在步骤s103以及步骤s105的吹扫时,虽然对吹扫气体阀51~52的开度为恒定的方式进行了说明,但是不限于此。可以通过对吹扫气体阀51~52的开度进行控制,使供给至阀22、23的吹扫气体的圧力pg逐渐增加或进行脉动。由此,能够使清扫效果提高。此时,控制装置60可以基于上述关系式(2),以根据吹扫气体的圧力pg对操作空气的圧力pa进行

调整,从而将阀开度δt保持为恒定的方式进行控制。由此,能够使清扫效果稳定。

[0088]

《第二实施方式》

[0089]

接下来,使用图9对包括第二实施方式的粉体输送装置2a的基板处理系统进行说明。图9是包括第二实施方式的粉体输送装置2的基板处理系统的构成图的一个例子。第一实施方式的基板处理系统(参照图1)与第二实施方式的基板处理系统(参照图9)在代替粉体输送装置2而具有粉体输送装置2a这点不同。

[0090]

粉体输送装置2a包括粉体输送配管11、第一阀21、第二阀22、缓冲容器30、第一吹扫气体供给配管41、第一吹扫气体阀51、以及控制装置60。即,粉体输送装置2a与粉体输送装置2(参照图1)相比较,在省略了第三阀23、第二吹扫气体供给配管42以及第二吹扫气体阀52这点不同。其他的构成相同,省略重复的说明。

[0091]

接下来,使用图10至图13对粉体输送装置2的动作的一个例子进行说明。图10是用于说明粉体输送装置2的动作的一个例子的流程图。图11至图13是用于说明各工序中的阀21~23、51~52的开闭与流道的形成的图。

[0092]

在步骤s201中,控制装置60进行粉体原料自粉体原料供给源1至气化器4的输送。图11是用于说明粉体原料的输送时的阀的开闭与流道的形成的图。控制装置60将第一阀21、第二阀22打开。控制装置60将第一吹扫气体阀51打开。由此,粉体输送装置2的粉体输送配管11将粉体原料供给源1和气化器4连通。另外,第一吹扫气体供给配管41闭塞。

[0093]

自粉体原料供给源1送出的粉体原料通过粉体输送配管11向气化器4被输送。此时,粉体原料的一部分附着于粉体输送配管11的内壁面、阀21~22的阀体、阀座的表面等。

[0094]

在步骤s202中,控制装置60向缓冲容器30中填充吹扫气体。图12是用于说明吹扫气体的填充时的阀的开闭与流道的形成的图。这里,在后述步骤s203所示吹扫工序之前向缓冲容器30中填充吹扫气体。控制装置60将第一吹扫气体阀51关闭。由此,第一吹扫气体供给配管41闭塞。因此,自吹扫气体供给源3供给的吹扫气体被填充于缓冲容器30中。另外,作为后述步骤s203的准备,控制装置60将第一阀21关闭,并且将第二阀22打开。这里,控制装置60对操作空气供给部220进行控制,将第二阀22的开度设定为比全开小。换言之,将第二阀22的开度设定为比粉体原料的输送时(步骤s201)的开度小。

[0095]

在步骤s203中,控制装置60向第二阀22供给吹扫气体。图13是用于说明向第二阀22供给吹扫气体时的阀的开闭与流道的形成的图。控制装置60自将第一阀21以及第一吹扫气体阀51关闭且将第二阀22打开的状态(参照图12),将第一吹扫气体阀51打开。由此,第一吹扫气体供给配管41与粉体输送配管11连通。

[0096]

在缓冲容器30中填充的高圧的吹扫气体通过第一吹扫气体供给配管41向第二阀22被供给。吹扫气体将残留于第二阀22的阀体(隔膜203)、阀座(阀座202)等的粉体原料吹散。吹扫气体以及被吹扫气体吹散的粉体原料流入气化器4。粉体原料在气化器4的过滤器(未图示)被捕集。吹扫气体通过阀72向排气装置6进行排气。需要说明的是,第一阀21关闭,防止吹扫气体流入粉体原料供给源1。

[0097]

另外,通过将第二阀22的开度设定为比全开(粉体原料的输送时)小,阀座202与隔膜203的间隙变窄,吹扫气体的流速增加。由此,能够很好地将残留于第二阀22的阀体(隔膜203)、阀座(阀座202)的粉体原料吹散。因此,第二阀22的阀体与阀座抵接时,第二阀22的气密性提高,能够抑制将第二阀22关闭时的泄漏。

[0098]

在步骤s204中,控制装置60对第二阀22的吹扫是否达到规定的重复次数进行判定。在未达到规定的重复次数的情况下(s204

·

no),控制装置60的处理返回步骤s202,重复吹扫气体向缓冲容器30的填充(s202)和第二阀22的吹扫(s203)。在达到规定的重复次数的情况下(s204

·

yes),控制装置60将阀21、22以及吹扫气体阀51关闭,结束处理。

[0099]

如此,在将粉体原料填充(s201)于气化器4中之后,进行第二阀22的吹扫(s202~s204)。并且,在对气化器4中填充的粉体原料进行加热而使其气化之前,气化器4内通过排气装置6进行排气,从而成为高真空。

[0100]

这里,根据第二实施方式的粉体输送装置2,能够除去残留于在自粉体原料供给源1连接至气化器4的粉体输送配管11中设置的多个阀(第一阀21、第二阀22)中的、距气化器4最近的第二阀22的内部的粉体原料,从而能够使第二阀22的阀体与阀座的密合性提高,能够防止内部泄漏的产生。由此,能够将气化器4内设定为高真空。

[0101]

以上,对第一~第二实施方式的粉体输送装置进行了说明,但是本发明不限于上述实施方式等,在权利要求书中记载的本发明的主旨的范围内,各种变形、改良是可能的。

[0102]

虽然对第二阀22以及第三阀23是隔膜阀(参照图2)的例子进行了说明,但是不限于此。第二阀22以及第三阀23是可调整开度的阀,例如可以是门阀、球阀。

[0103]

另外,可以将阀21~23、吹扫气体阀51~52设定为隔膜阀(参照图2)。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1