一种陶瓷膜的制备工艺及共挤模具的制作方法

1.本发明涉及分离层技术领域,尤其涉及一种陶瓷膜的制备工艺及共挤模具。

背景技术:

2.工业膜分离技术市场上,陶瓷膜元件由于具有机械强度高、持久耐用、化学稳定性好、耐高温等特点变得越来越为普遍,比如在水处理技术领域。

3.传统技术中,陶瓷膜的制备工艺过程为:配料

→

混料

→

捏合

→

真空练泥

→

真空挤出

→

干燥

→

一次烧结

→

涂膜

→

二次烧结

→

切割

→

封胶。该工艺存在以上缺陷:1.涂膜工序中,采用喷涂或者浸涂方式在支撑体表面形成分离膜层厚度不均匀;2.二次烧成增加了制备过程的能源消耗,不利于节能环保。

4.3.分离膜层与支撑体的结合强度不高,在使用过程中易出现分离膜层脱落的现象。

技术实现要素:

5.本发明为解决现有技术中陶瓷膜二次烧结能耗高、分离层与支撑体的结合强度不高的问题,提供一种陶瓷膜的制备工艺机及挤模具,支撑体泥料和分离膜泥料共挤后一次烧结,缩短了加工周期,降低了能耗,提高了分离层与支撑体的结合强度不高。

6.本发明采用的技术方案是:一种陶瓷膜的制备工艺,所述工艺包含以下步骤:步骤s1,配置支撑体泥料和分离膜层泥料,其中,支撑体泥料和分离膜层泥料的组成相同,支撑体泥料的主要原料粒径>分离膜层泥料的主要原料粒径;步骤s2,采用分离膜层泥料和支撑体泥料共挤方式得到陶瓷膜湿坯;步骤s3,对陶瓷膜湿坯进行干燥,得到陶瓷膜坯体;步骤s4,对陶瓷膜坯体进行低温排胶;步骤s5,对排胶后的陶瓷膜进行烧结,冷却,得到陶瓷膜。

7.2. 根据权利要求1所述的陶瓷膜的制备工艺,其特征在于,所述步骤s1中,以质量百分比之和为100%计,所述支撑体泥料的组成为:煅烧氢氧化铝70~80wt%,煅烧氢氧化铝的粒度5~20μm,造孔剂5~15wt%,坯体粘结剂1~5wt%,增塑剂1~5wt%,润滑剂1~5wt%,水10~15wt%;以质量百分比之和为100%计,所述支撑体泥料的组成为:煅烧氢氧化铝70~80wt%,煅烧氢氧化铝的粒度0.5~1μm,造孔剂5~15wt%,

坯体粘结剂1~5wt%,增塑剂1~5wt%,润滑剂1~5wt%,水10~15wt%。

8.进一步地,所述造孔剂选自淀粉、石墨粉或活性炭粉,平均粒径在0.5~2μm之间;所述坯体粘结剂选自阿拉伯树胶、海藻酸钠或黄糊精;所述润滑剂选自甘油或聚乙二醇400;所述增塑剂采用聚丙烯酰胺,分子量为1200万。

9.进一步地,所述步骤s2中,共挤时,挤出压力<7.5mpa,挤出速度1~3m/min,挤出温度为15~25℃。

10.进一步地,所述步骤s3中,陶瓷膜湿坯进行干燥时,先将陶瓷膜湿坯放入40~50℃的烘箱中干燥2~12h,然后通过微波进一步干燥,干燥时间60~300s,干燥后陶瓷膜坯体的含水量<5%。

11.进一步地,所述步骤s4中,低温排胶时,先缓慢升温至250℃保温2h,然后缓慢升温至350℃保温1h。

12.进一步地,所述步骤s5中,烧结时,温度1280~1300℃,保温2h

‑

3h。

13.用于前述的陶瓷膜的制备工艺的共挤模具,所述共挤模具包括:固定板,所述固定板上开设有第一进料孔;口模,所述口模上沿挤出方向开设有贯通的流道和未贯通的环形流道,其侧壁上开设有第二进料孔;所述口模与所述固定板配合安装在挤出机机头上;所述环形流道位于所述流道外侧并将所述流道圈入其内,其敞口一端朝向远离挤出机机头的一边;所述环形流道上各点与所述流道距离相同;所述第二进料孔沿所述环形流道周向布置,与所述环形流道内部区域导通且导通点位于所述环形流道侧壁临近其封闭端附近;以及成型柱,所述成型柱沿挤出方向设置于所述流道内侧,一端与所述固定板连接;其中,所述流道内壁与所述成型柱之间以及所述成型柱与所述成型柱之间为支撑体泥料层的成型区域;所述环形流道为分离膜泥料层的成型区域;支撑体泥料和分离膜泥料同时从所述口模处同时挤出,分离膜泥料层包裹在支撑体泥料层外侧形成陶瓷膜湿坯。

14.进一步地,所述第一进料孔和所述成型柱呈直线方式排布、呈圆形方式排布或者放射状方式排布,所述流道和所述环形流道与所述第一进料孔和所述成型柱适配。

15.进一步地,所述成型柱与所述固定板连接的一端沿所述成型柱的轴长方向开设有导流槽。

16.本发明的有益效果是:本发明为解决现有技术中陶瓷膜二次烧结能耗高、分离层与支撑体的结合强度不高的问题,提供一种陶瓷膜的制备工艺及共挤模具。该工艺中,先行配置支撑体泥料和分离膜泥料,然后支撑体泥料和分离膜泥料共挤形成陶瓷膜湿坯,干燥后一次烧结得到成品。由于整个过程中,仅具有一次烧结过程中,大大降低了能耗额,缩短了生产周期。同时,陶瓷膜湿坯中,分离膜泥料层包裹在支撑体泥料层外侧,在烧结过程中,支撑体泥料和分离膜泥料中在高温下形成的液相物质相互迁移,提高了分离层和支撑体的结合强度,提高了整体的结构稳定性。该共挤模具可以实现支撑体泥料和分离膜泥料共同挤出形成陶瓷膜湿坯。

附图说明

17.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或有现技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

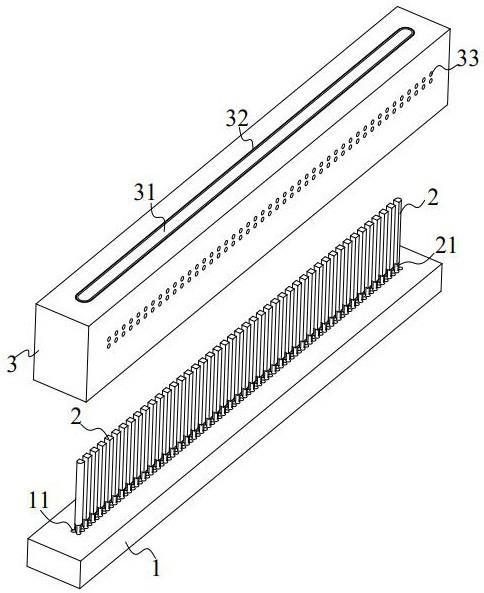

18.图1为实施例1中,共挤模具的结构示意图。

19.图2为实施例1中,共挤模具的分解结构示意图一。

20.图3为实施例1中,共挤模具的分解结构示意图二。

21.图4为图1中a处局部放大结构示意图。

22.图5为图3中b处局部放大结构示意图。

23.图6为实施例2中,共挤模具的结构示意图。

24.图7为实施例2中,共挤模具的分解结构示意图。

具体实施方式

25.在下文中,仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样,在不脱离本发明的精神或范围的情况下,可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此,附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。

26.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

27.下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。

28.下面结合附图对发明的实施例进行详细说明。

29.实施例1本实施例中提供一种共挤模具,如附图1所示。该模具主要用于平板状的陶瓷膜湿坯挤出成型,其包括固定板1、成型柱2和口模3。其中,固定板1和口模3配合使用,成型柱2位于口模3。支撑体泥料和分离膜泥料同时从口模3处挤出,形成陶瓷膜湿坯。

30.具体的,如附图2~5所示,固定板1,其由合金钢加等材料工而成,整体呈长方体型状。沿固定板1的长度方向,在固定板1的中部等间距均匀开设有两排柱形的第一进料孔11,即第一进料孔11呈直线方式排布,并开设两组。第一进料孔11的贯通与固定板1的高度方向的方向一致。

31.如附图2~5所示,成型柱2,整体呈四棱柱状,其沿固定板的1高度方向设置。每根成型柱2的一端与相邻的四个第一进料孔11的一端围绕的固定板1一侧表面区域连接。成型柱2的长度方向的四条棱边区域与四个第一进料孔11的内部区域有重叠。相邻的两根成型柱2之间存在一定间隙。多根成型柱2沿固定板1的长度方向排列,形成一个平板结构,即成型柱2亦呈直线排布方式设置。成型柱2的轴长也即是挤出方向。

32.如附图2~5所示,口模3,其由合金钢加等材料工而成,整体呈长方体型状。沿口模3的高度方向(即成型柱2的轴向方向,也即挤出方向),在口模3上开设有贯通的流道31和未贯通的环形流道32。该流道31的位置和尺寸与两排第一进料孔11的位置和合围区域大小配合。即,流道31将两排第一进料孔11的区域罩入其中,口模3和固定板1组合后,支撑体泥料可以沿着第一进料孔11进入到流道31内。沿口模3的高度方向,流道31的长度大于等于成型柱2的轴长。环形流道32位于流道31外侧,并将流道31圈入其内。环形流道32上各点与流道31距离相同。即,环形流道32的环内侧个点边缘与流道31边缘的距离相同,环形流道32的环外侧个点边缘与流道31边缘的距离也相同,环形流道32各处流道宽度保持一致。在口模3长度方向的两侧壁上沿口模3的长度方向开设有两排第二进料孔33。第二进料孔33与环形流道32区域导通,即第二进料孔33未贯通口模侧壁。

33.模具使用时,口模3置于固定板1上,环形流道32敞口的一面朝外。成型柱2插入到流道31内,然后由螺栓穿过口模3和固定板1固定到挤出机机头上。成型柱2与成型柱2之间以及成型柱2与流道31内壁之间的区域为支撑体泥料层的成型区域。环形流道32为分离膜泥料层的成型区域。支撑体泥料和分离膜泥料从口模3处同时挤出,分离膜泥料层包裹在支撑体泥料层外侧形成陶瓷膜湿坯。陶瓷膜湿坯干燥后,一次烧结即得到陶瓷膜。本实施例中的模具在原有模具的结构基础上进行改进,可以满足新工艺的生产需求,降低陶瓷膜烧结能耗,缩短烧结周期,提高分离层和支撑体的结合强度。

34.本实施例中,为了改善支撑体泥料自第一进料孔11向流道31的流动,减少成型柱2的阻挡,成型柱2与固定板连接的一端沿成型柱的轴长方向开设有四个导流槽21。四个导流槽21分别与四个第一进料孔11对应,导流槽21内壁曲面与第一进料孔11内壁曲面重合,即导流槽的槽边不遮挡第一进料孔11,利于出料顺畅。

35.本实施例中,为了增大支撑体泥料自第一进料孔11向流道31的流量,两排第一进料孔11的开孔总面积占流道31沿挤出反方向投影到固定板1上的面积的60~80%,即流道31内侧对应的固定板1的区域尽可能的镂空,使得出料面积最大化,利于出料均匀。

36.本实例中,为了改善分离膜泥料在环形流道32内的分散效果,第二进料孔33与环形流道33导通点位于环形流道32侧壁下部连接,即分离膜泥料进入到环形流道32封闭端附近,再向环形流道32敞口端方向流动,增加流动距离,改善分布效果。

37.本实施例中,通过改变第一进料孔11的开孔区域和排布形式,成型柱2的排布形式以及流道31和环形流道32的开设形式,可用于环形或开口环形陶瓷膜挤出。

38.实施例2本实施例中提供一种共挤模具,如附图6所示。该模具主要用于管状的陶瓷膜湿坯挤出成型,其包括固定板1、成型柱2和口模3。

39.具体的,如附图7所示,固定板1,其由合金钢加等材料工而成,整体呈圆板状。沿固定板1的轴向中心方向,在固定板1上开设有若干扇形的第一进料孔11。若干第一进料孔11呈同心圆结构形式布置。

40.如附图7所示,成型柱2,其沿固定板的1轴向中心方向设置,其一端与固定板1连接且该连接端附近沿其轴长方向成型有导流槽21。导流槽21的槽壁与邻近的第一进料孔11的孔壁重合。成型柱2按照截面分可分为圆形和扇形两种。圆形的成型柱2位于固定板1的中央。扇形的成型柱2以圆形的成型柱2为中心,分层围绕其外周,呈放射状排布。最外层的成

型柱2不超出固定板1第一进料孔11的开口的边界范围。多根成型柱2沿固定板的1轴向中心方向排列后,形成一个管状结构。

41.如附图7所示,口模3,其由合金钢加等材料工而成,整体圆柱形。沿口模3轴向中心方向,在口模内部开设有贯通的流道31、未贯通的环形流道32以及贯通的安装腔34。流道31的位置和尺寸与若干第一进料孔11的位置和合围区域大小配合。即,流道31将全部第一进料孔11的区域罩入其中,口模3和固定板1组合后,支撑体泥料可以沿着第一进料孔11进入到流道31内。流道31的轴向长度大于等于成型柱2的轴长。环形流道32位于流道31外侧,并将流道31圈入其内。环形流道32上各点与流道31距离相同。在口模3外侧壁上沿其周向开设有若干第二进料孔33。第二进料孔33与环形流道32区域导通。安装腔34与流道31内部区域导通, 其直径大于流道31的直径,并与固定板1的直径匹配。

42.模具使用时,固定板1卡入到安装腔34内,环形流道32敞口的一面朝外。成型柱2插入到流道31内,然后由螺栓穿过口模3和固定板1固定到挤出机机头上。成型柱2与成型柱2之间以及成型柱2与流道31内壁之间的区域为支撑体泥料层的成型区域。环形流道32为分离膜泥料层的成型区域。支撑体泥料和分离膜泥料同时从口模3处同时挤出,分离膜泥料层包裹在支撑体泥料层外侧形成陶瓷膜湿坯。陶瓷膜湿坯干燥后,一次烧结即得到陶瓷膜。本实施例中的模具在原有模具的结构基础上进行改进,可以满足新工艺的生产需求,降低陶瓷膜烧结能耗,缩短烧结周期,提高分离层和支撑体的结合强度。

43.实施例3~5传统技术中,陶瓷膜的制备工艺过程为:配料

→

混料

→

捏合

→

真空练泥

→

真空挤出

→

干燥

→

一次烧结

→

涂膜

→

二次烧结

→

切割

→

封胶。该工艺存在以上缺陷:1.涂膜工序中,采用喷涂或者浸涂方式在支撑体表面形成分离膜层厚度不均匀。而造成该现象的主要原因是喷涂或者浸涂时的厚度不容易控制,容易受人为因素的干扰。

44.2.二次烧成增加了制备过程的能源消耗,不利于节能环保。

45.3.分离膜层与支撑体的结合强度不高,在使用过程中易出现分离膜层脱落的现象。而造成该现象原因是因为支撑体在烧结时,已经烧结固化。而在二次烧结时,支撑体本体不会再次产生液相,造成其与分离膜之间仅为的结合力较差的物理结合方式。

46.为解决现有技术中陶瓷膜二次烧结能耗高、分离层与支撑体的结合强度不高的问题,提供一种陶瓷膜的制备工艺,该工艺包含以下步骤:步骤s1,配置支撑体泥料和分离膜层泥料,其中,支撑体泥料和分离膜层泥料的组成(原料和用量)相同,支撑体泥料的主要原料粒径>分离膜层泥料的主要原料粒径。

47.其中,以质量百分比之和为100%计,所述支撑体泥料的组成为:煅烧氢氧化铝70~80wt%,煅烧氢氧化铝的粒度5~20μm;造孔剂5~15wt%;坯体粘结剂1~5wt%;增塑剂1~5wt%;润滑剂1~5wt%;水10~15wt%。

48.以质量百分比之和为100%计,所述支撑体泥料的组成为:煅烧氢氧化铝70~80wt%,煅烧氢氧化铝的粒度0.5~1μm;造孔剂5~15wt%;坯体粘结剂1~5wt%;增塑剂1~5wt%;润滑剂1~5wt%;水10~15wt%。

49.造孔剂选自淀粉、石墨粉或活性炭粉,平均粒径在0.5~2μm之间;坯体粘结剂选自阿拉伯树胶、海藻酸钠或黄糊精;润滑剂选自甘油或聚乙二醇400;增塑剂采用聚丙烯酰胺,分子量为1200万。

50.步骤s2,采用分离膜层泥料和支撑体泥料共挤方式得到陶瓷膜湿坯。其中,共挤时采用实施例1中的共挤模具与挤出机配合进行。挤出压力<7.5mpa,挤出速度1~3m/min,挤出温度为15~25℃。通过环形流道以及对环形流道的自身流道宽度设计能够实现分离膜厚度的均匀控制。

51.步骤s3,对陶瓷膜湿坯进行干燥,得到陶瓷膜坯体。陶瓷膜湿坯进行干燥时,先将陶瓷膜湿坯放入40~50℃的烘箱中干燥2~12h,然后通过微波进一步干燥,干燥时间60~300s,干燥后陶瓷膜坯体的含水量<5%。

52.步骤s4,对陶瓷膜坯体进行低温排胶。低温排胶时,先缓慢升温至250℃保温2h,然后缓慢升温至350℃保温1h。

53.步骤s5,对排胶后的陶瓷膜进行烧结,冷却,得到陶瓷膜。烧结时,温度1280~1300℃,保温2h

‑

3h。由于支撑体和分离膜在一次烧结时,均会产生液相。而液相之间相互迁移融合,烧结固化后使得两者的结合力大大提升。全程只有一次烧结过程,能源消耗也大大降低。

54.实施例3~5中的陶瓷膜组成如下表1中所示。

55.表1陶瓷膜组成

实施例3~5中的陶瓷膜的检测结果如下表2中所示。

56.表2 实施例3~5中的陶瓷膜的检测结果对照例中的平板膜为采用传统方式制备而成。从表2中的检测结果可以看出,本实施例中制备的陶瓷膜与传统方式制备的陶瓷膜在性能方面相当,同样可以用于水分离操作。

57.以上是对本发明创造的较佳实施例进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做出种种的等同变形或

替换,这些等同的变形或替换均包含在本技术权利要求所限定的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1