一种透明质酸发酵液的高效提取方法与流程

1.本发明涉及化工技术领域,更具体地说,涉及一种透明质酸发酵液的高效提取方法。

背景技术:

2.透明质酸(hyaluronicacid,ha)又名玻璃酸,是一种直链的高分子酸性粘多糖,广泛存在于生物体的结缔组织中。透明质酸是由(1~3)

‑2‑

乙酰氨基

‑2‑

脱氧

‑

β

‑

葡萄糖(1~4)

‑

o

‑

β

‑

d

‑

葡萄糖醛酸双糖重复单位组成的。

3.透明质酸具有保湿性、保水性、润滑性、吸水性、生物相容性、生物可降解性、细胞流动性和细胞附着等功能,其水溶液具有较大的粘度和流变性。因此,在化妆品、整形美容、药物、临床医学、保健食品等领域具有很高的应用价值。随着国际市场透明质酸研究利用技术的成熟,透明质酸各类产品已经得到大量的市场推广和认可,透明质酸的发展前景非常看好。

4.透明质酸发酵液的提取工艺中频繁出现沉淀工序,现有手段大多采用静置式沉淀,通常耗费时间8

‑

10h,致使生产不连续,提取效率、收率低,产量提高困难,且透明质酸成品存在降解的可能性。

技术实现要素:

5.1.要解决的技术问题

6.针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种透明质酸发酵液的高效提取方法,可以通过在透明质酸发酵液的提取工艺中,在沉淀时通过主动投放促沉片的方式,然后施加磁场吸引促沉片加速下降,下降过程中压迫吸附溶液中的沉淀随之同步下降,极大的节约沉淀时间,同时也可以对悬浮的小颗粒沉淀进行补集,提高沉淀率来使得透明质酸成品量上升,并且在促沉片下降结束后会覆盖住沉淀,可以很好的对上清液进行分离,不易造成部分沉淀的流失,与现有的提取工艺相比,本发明通过引入促沉片来加速沉淀工序,从而可以连续生产,提取效率、收率以及产量可以明显提高。

7.2.技术方案

8.为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。

9.一种透明质酸发酵液的高效提取方法,包括以下步骤:

10.s1、初滤:利用三氯乙酸调节发酵液ph为4.0

‑

6.5,然后经微滤、超滤,得到透明质酸初滤液;

11.s2、脱色除杂:对透明质酸滤液进行脱色除杂处理并过滤,然后调节滤液ph为6.0

‑

6.5,然后加入1

‑

4倍体积的乙醇沉淀出透明质酸粗提物,并投放促沉片并施加磁场加速沉淀;

12.s3、络合沉淀:用与发酵液相同体积的0.1mol/l醋酸钠水溶液溶解透明质酸粗提物,然后再次投放促沉片并添加络合剂进行络合沉淀,同样施加磁场加速沉淀;

13.s4、解离:除去上清液后洗涤沉淀两次,然后加入与发酵液相同体积的0.4mol/l醋酸钠水溶液中搅拌解离并过滤得终滤液;

14.s5、脱水干燥:向终滤液中加入2

‑

4倍滤液体积的95%乙醇用于沉淀透明质酸,再次投放促沉片并施加磁场加速沉淀,然后用无水乙醇脱水,真空干燥得透明质酸成品。

15.进一步的,所述步骤s2中采用活性炭进行脱色除杂,所述活性炭用量为5

‑

8g/l,处理温度为60

‑

70℃,处理时间为40

‑

60min。

16.进一步的,所述促沉片包括沉浮片以及多个捕捉束,所述沉浮片上开设有多个均匀分布的迁移孔,且捕捉束插设于迁移孔内,依靠捕捉束控制沉浮片的上浮和下沉,沉浮片在下沉时会压迫吸附沉淀加速沉降。

17.进一步的,所述沉浮片呈向上凹陷的弧面结构,且沉浮片的俯视投影面积之和与容器的截面积保持一致,下沉时可以压迫和吸附沉淀不易从周侧逃出,而上浮时沉淀可以正常滑落,不易随沉浮片上升,利于沉浮片的多次下沉,且沉浮片在沉淀基本沉降完成后可以进行严密的覆盖,使得沉淀不易流失,从而可以直接除去上清液。

18.进一步的,所述捕捉束包括依次连接的牵引球、上束体、下束体以及透气球,所述牵引球和透气球分别位于沉浮片的上下两侧,所述上束体、下束体和迁移孔的长度保持一致,正常状态下下束体延伸至迁移孔下侧,可以对沉淀进行捕捉吸附,在下沉至容器底端时,可以转移至上侧施加磁场,通过牵引球牵引捕捉束整体上移,并通过透气球拉动沉浮片开始上浮,为下一次的沉降做准备,同时下束体在向迁移孔内侧移动时,可以将吸附在下束体上的沉淀进行脱落。

19.进一步的,所述牵引球采用铁磁性材料制成,所述上束体采用硬质材料制成,所述透气球的重量大于牵引球。

20.进一步的,所述下束体包括中空管束、多根内衬丝以及多根捕捉纤维,所述内衬丝固定连接于中空管束内部进行支撑,所述捕捉纤维固定连接于中空管束外端并向外侧延伸,捕捉纤维可以扩大对沉淀的捕捉范围,有效吸附沉淀不易脱附,随着下束体的不断下沉液压也逐渐增大,从而对中空管束进行压迫,内部的气体从透气球处释放出去形成气泡,随着气泡的炸裂可以对络合剂进行分散,实现微搅拌的作用,提高络合反应的沉淀效果。

21.进一步的,所述中空管束和内衬丝均采用弹性材料制成,所述捕捉纤维采用粗糙型纤维制成。

22.进一步的,所述透气球包括防水透气膜、球形网体以及颗粒填料,所述防水透气膜包覆于球形网体外侧,所述颗粒填料填充于球形网体内侧,颗粒填料起到对透气球的配重作用,球形网体起到对防水透气膜的定形作用,在下束体受到挤压释放出气体后,在进入球形网体中经过颗粒填料的分散后从中空管束向溶液内释放,从而形成气泡加速络合剂的络合反应。

23.进一步的,所述沉浮片内开设有储液腔,所述步骤s3中储液腔内填充有占初滤液1%的壳聚糖,与现有技术中直接添加壳聚糖然后进行搅拌不同,可以利用沉浮片的沉浮动作在溶液内均匀添加壳聚糖,然后利用气泡作用进行微搅拌来加速络合反应,生成的沉淀可以直接被沉浮片捕捉同步下沉。

24.3.有益效果

25.相比于现有技术,本发明的优点在于:

26.(1)本方案可以通过在透明质酸发酵液的提取工艺中,在沉淀时通过主动投放促沉片的方式,然后施加磁场吸引促沉片加速下降,下降过程中压迫吸附溶液中的沉淀随之同步下降,极大的节约沉淀时间,同时也可以对悬浮的小颗粒沉淀进行补集,提高沉淀率来使得透明质酸成品量上升,并且在促沉片下降结束后会覆盖住沉淀,可以很好的对上清液进行分离,不易造成部分沉淀的流失,与现有的提取工艺相比,本发明通过引入促沉片来加速沉淀工序,从而可以连续生产,提取效率、收率以及产量可以明显提高。

27.(2)促沉片包括沉浮片以及多个捕捉束,沉浮片上开设有多个均匀分布的迁移孔,且捕捉束插设于迁移孔内,依靠捕捉束控制沉浮片的上浮和下沉,沉浮片在下沉时会压迫吸附沉淀加速沉降。

28.(3)沉浮片呈向上凹陷的弧面结构,且沉浮片的俯视投影面积之和与容器的截面积保持一致,下沉时可以压迫和吸附沉淀不易从周侧逃出,而上浮时沉淀可以正常滑落,不易随沉浮片上升,利于沉浮片的多次下沉,且沉浮片在沉淀基本沉降完成后可以进行严密的覆盖,使得沉淀不易流失,从而可以直接除去上清液。

29.(4)捕捉束包括依次连接的牵引球、上束体、下束体以及透气球,牵引球和透气球分别位于沉浮片的上下两侧,上束体、下束体和迁移孔的长度保持一致,正常状态下下束体延伸至迁移孔下侧,可以对沉淀进行捕捉吸附,在下沉至容器底端时,可以转移至上侧施加磁场,通过牵引球牵引捕捉束整体上移,并通过透气球拉动沉浮片开始上浮,为下一次的沉降做准备,同时下束体在向迁移孔内侧移动时,可以将吸附在下束体上的沉淀进行脱落。

30.(5)下束体包括中空管束、多根内衬丝以及多根捕捉纤维,内衬丝固定连接于中空管束内部进行支撑,捕捉纤维固定连接于中空管束外端并向外侧延伸,捕捉纤维可以扩大对沉淀的捕捉范围,有效吸附沉淀不易脱附,随着下束体的不断下沉液压也逐渐增大,从而对中空管束进行压迫,内部的气体从透气球处释放出去形成气泡,随着气泡的炸裂可以对络合剂进行分散,实现微搅拌的作用,提高络合反应的沉淀效果。

31.(6)透气球包括防水透气膜、球形网体以及颗粒填料,防水透气膜包覆于球形网体外侧,颗粒填料填充于球形网体内侧,颗粒填料起到对透气球的配重作用,球形网体起到对防水透气膜的定形作用,在下束体受到挤压释放出气体后,在进入球形网体中经过颗粒填料的分散后从中空管束向溶液内释放,从而形成气泡加速络合剂的络合反应。

附图说明

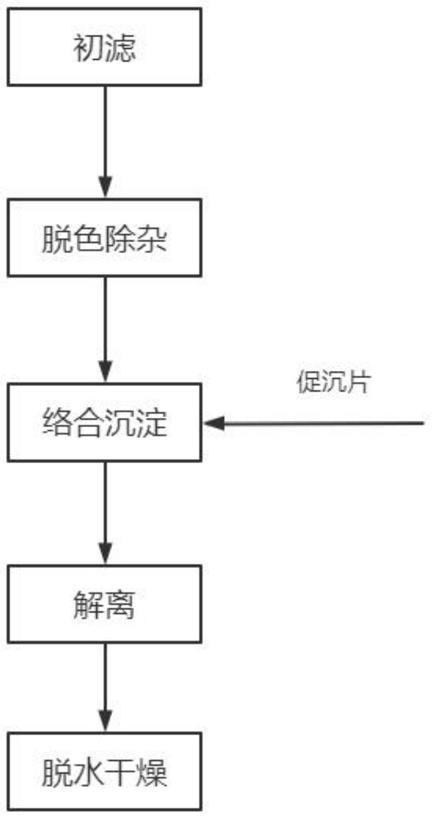

32.图1为本发明的流程示意图;

33.图2为现有技术中静置沉淀时的结构示意图;

34.图3为本发明投放促沉片沉淀时的结构示意图;

35.图4为本发明促沉片下沉时的结构示意图;

36.图5为本发明促沉片上浮时的结构示意图;

37.图6为本发明捕捉束的结构示意图;

38.图7为本发明下束体和透气球的结构示意图;

39.图8为本发明促沉片覆盖沉淀时的结构示意图。

40.图中标号说明:

41.1沉浮片、2捕捉束、21牵引球、22上束体、23下束体、231中空管束、232内衬丝、233

捕捉纤维、24透气球、241防水透气膜、242球形网体、243颗粒填料。

具体实施方式

42.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

43.在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

44.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

45.实施例1:

46.请参阅图1

‑

3,一种透明质酸发酵液的高效提取方法,包括以下步骤:

47.s1、初滤:利用三氯乙酸调节发酵液ph为4.0

‑

6.5,然后经微滤、超滤,得到透明质酸初滤液;

48.s2、脱色除杂:对透明质酸滤液进行脱色除杂处理并过滤,然后调节滤液ph为6.0

‑

6.5,然后加入1

‑

4倍体积的乙醇沉淀出透明质酸粗提物,并投放促沉片并施加磁场加速沉淀;

49.s3、络合沉淀:用与发酵液相同体积的0.1mol/l醋酸钠水溶液溶解透明质酸粗提物,然后再次投放促沉片并添加络合剂进行络合沉淀,同样施加磁场加速沉淀;

50.s4、解离:除去上清液后洗涤沉淀两次,然后加入与发酵液相同体积的0.4mol/l醋酸钠水溶液中搅拌解离并过滤得终滤液;

51.s5、脱水干燥:向终滤液中加入2

‑

4倍滤液体积的95%乙醇用于沉淀透明质酸,再次投放促沉片并施加磁场加速沉淀,然后用无水乙醇脱水,真空干燥得透明质酸成品。

52.步骤s2中采用活性炭进行脱色除杂,活性炭用量为5

‑

8g/l,处理温度为60

‑

70℃,处理时间为40

‑

60min。

53.请参阅图4

‑

5,促沉片包括沉浮片1以及多个捕捉束2,沉浮片1上开设有多个均匀分布的迁移孔,且捕捉束2插设于迁移孔内,依靠捕捉束2控制沉浮片1的上浮和下沉,沉浮片1在下沉时会压迫吸附沉淀加速沉降。

54.沉浮片1呈向上凹陷的弧面结构,且沉浮片1的俯视投影面积之和与容器的截面积保持一致,下沉时可以压迫和吸附沉淀不易从周侧逃出,而上浮时沉淀可以正常滑落,不易随沉浮片1上升,利于沉浮片1的多次下沉,且沉浮片1在沉淀基本沉降完成后可以进行严密的覆盖,使得沉淀不易流失,从而可以直接除去上清液。

55.请参阅图6,捕捉束2包括依次连接的牵引球21、上束体22、下束体23以及透气球24,牵引球21和透气球24分别位于沉浮片1的上下两侧,上束体22、下束体23和迁移孔的长度保持一致,正常状态下下束体23延伸至迁移孔下侧,可以对沉淀进行捕捉吸附,在下沉至容器底端时,可以转移至上侧施加磁场,通过牵引球21牵引捕捉束2整体上移,并通过透气球24拉动沉浮片1开始上浮,为下一次的沉降做准备,同时下束体23在向迁移孔内侧移动时,可以将吸附在下束体23上的沉淀进行脱落。

56.牵引球21采用铁磁性材料制成,上束体22采用硬质材料制成,透气球24的重量大于牵引球21。

57.请参阅图7,下束体23包括中空管束231、多根内衬丝232以及多根捕捉纤维233,内衬丝232固定连接于中空管束231内部进行支撑,捕捉纤维233固定连接于中空管束231外端并向外侧延伸,捕捉纤维233可以扩大对沉淀的捕捉范围,有效吸附沉淀不易脱附,随着下束体23的不断下沉液压也逐渐增大,从而对中空管束231进行压迫,内部的气体从透气球24处释放出去形成气泡,随着气泡的炸裂可以对络合剂进行分散,实现微搅拌的作用,提高络合反应的沉淀效果。

58.中空管束231和内衬丝232均采用弹性材料制成,捕捉纤维233采用粗糙型纤维制成。

59.透气球24包括防水透气膜241、球形网体242以及颗粒填料243,防水透气膜241包覆于球形网体242外侧,颗粒填料243填充于球形网体242内侧,颗粒填料243采用密度较大的颗粒状材料起到对透气球24的配重作用,球形网体242起到对防水透气膜241的定形作用,在下束体23受到挤压释放出气体后,在进入球形网体242中经过颗粒填料243的分散后从中空管束231向溶液内释放,从而形成气泡加速络合剂的络合反应。

60.沉浮片1内开设有储液腔,步骤s3中储液腔内填充有占初滤液1%的壳聚糖,与现有技术中直接添加壳聚糖然后进行搅拌不同,可以利用沉浮片1的沉浮动作在溶液内均匀添加壳聚糖,然后利用气泡作用进行微搅拌来加速络合反应,生成的沉淀可以直接被沉浮片1捕捉同步下沉。

61.值得注意的是,沉浮片1仅在步骤s3中填充壳聚糖作为络合剂,在普通的沉淀工序中无需添加,并且技术人员可以调节磁场大小来控制促沉片的下沉速度,也可以采用多次下沉的方式来提高对沉淀的收集率。

62.请参阅图8,本发明可以通过在透明质酸发酵液的提取工艺中,在沉淀时通过主动投放促沉片的方式,然后施加磁场吸引促沉片加速下降,下降过程中压迫吸附溶液中的沉淀随之同步下降,极大的节约沉淀时间,同时也可以对悬浮的小颗粒沉淀进行补集,提高沉淀率来使得透明质酸成品量上升,并且在促沉片下降结束后会覆盖住沉淀,可以很好的对上清液进行分离,不易造成部分沉淀的流失,与现有的提取工艺相比,本发明通过引入促沉片来加速沉淀工序,从而可以连续生产,提取效率、收率以及产量可以明显提高。

63.以上,仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1