一种重组牛干扰素融合蛋白及其应用的制作方法

1.本发明属于生物基因工程技术领域,具体涉及由牛干扰素α重组蛋白及其制备方法。

背景技术:

2.干扰素(interferon,ifn)是机体在感染病毒时,宿主细胞通过抗病毒应答反应从而产生的糖蛋白,干扰素在抗病毒复制活性上具有突出优势,可以增强自然杀伤细胞(nk细胞)、巨噬细胞和t淋巴细胞的活性,调节宿主免疫功能,发挥其抗病毒作用。根据产生干扰素的来源不同、理化性质不同、生物活性不同以及识别受体不同,ifn分为ⅰ、ⅱ和ⅲ型。ⅰ型干扰素还可分为ifn-α、ifn-β和ifn-α,ⅰ型干扰素抗病毒活性较强。

3.目前大型哺乳动物ⅰ型干扰素类细胞因子药物应用发展进程较慢。现有的牛干扰素多属于单一的α型或β型,但在临床中存在半衰期短、体内易降解等难题,研制安全有效的牛ifn-α融合蛋白制剂具有重大意义。

技术实现要素:

4.为了克服现有技术中的不足本发明提供了一种重组牛干扰素融合蛋白,包含牛扰素α和蓖麻毒素b链,所述牛扰素α为牛干扰素突变体蛋白mboifnα,所述蓖麻毒素b链为截短的蓖麻毒素b链蛋白rtbd1,所述mboifnα是将seq id no:1所示的氨基酸序列的一个或几个氨基酸突变为极性氨基酸所得到的蛋白。分别对于野生型和突变蛋白做柔性分析,如果突变区域蛋白柔性提升,则将该区域的一个或几个氨基酸作为突变位点,突变为极性氨基酸。

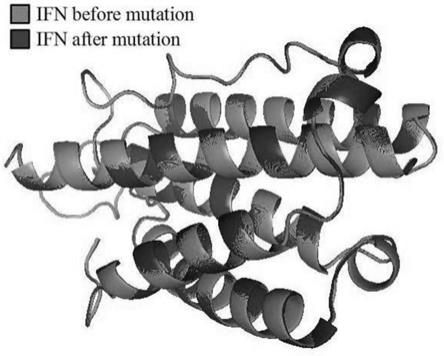

5.所述极性氨基酸具有亲水性,提高蛋白等电点和稳定性,通过本发明所选择的位点进行突变,改变了天然蛋白的二硫键,制备得到的突变蛋白在保存过程中不易产生沉淀。本发明所选择的突变位点,突变蛋白与野生型蛋白相比,三维结构没有发生变化,从而维持了蛋白的生物学功能。

6.优选的是,所述mboifnα是将seq id no:1所示的氨基酸序列的第32位和/或第83位氨基酸突变为极性氨基酸所得到的蛋白。

7.上述任一项优选的是,所述极性氨基酸包括精氨酸或组氨酸的至少一种。

8.上述任一项优选的是,其特征在于,所述rtbd1的氨基酸序列为seq id no:2所示氨基酸序列中的第n位至m位氨基酸,其中n=1,2,3或4,m≥134。

9.蓖麻毒素b链(ricin toxin,rtb)没有毒性且具有增强机体免疫反应的功能。本发明进一步优选的将牛ifnα与rtbd1截短肽组成融合蛋白获得长效牛干扰素,可增强牛干扰素抗病毒活性,提高干扰素在机体血液中蛋白稳定性,进而提高干扰素于机体内药物半衰期。优选的,所述蓖麻毒素b链蛋白的氨基酸序列包括seq id no:2所示的氨基酸序列,优选的,使用截短的蓖麻毒素b链蛋白,截短方式包括将seq id no:2所示的氨基酸序列第1位氨基酸敲除、第1、2位氨基酸敲除、第1至3位氨基酸敲除;和/或将seq id no:2所示的氨基酸序列第135至263位氨基酸序列敲除、第136至263位氨基酸序列敲除、第137至263位氨基酸

序列敲除、第138至263位氨基酸序列敲除、第139至263位氨基酸序列敲除、第140至263位氨基酸序列敲除、

……

、第260至263位氨基酸序列敲除、第261至263位氨基酸序列敲除、第262至263位氨基酸序列敲除、第263位氨基酸序列敲除。本发明所优选的蓖麻毒素b链截短肽减小蛋白分子大小,增加在体内组织的渗透率。

10.上述任一项优选的是,截短的蓖麻毒素b蛋白为rtbd1,rtbd1的氨基酸序列如seq id no:18所示。

11.上述任一项优选的是,所述融合蛋白包括如seq id no:3所示的氨基酸序列。

12.本发明还提供了一种编码所述融合蛋白的基因,所述基因序列包含如seq id no:4所示的核苷酸序列。

13.本发明还提供了一种含有所述基因的重组载体。

14.本发明还提供了一种含有所述重组载体的基因工程菌,将所述的重组载体转化到大肠杆菌宿主细胞中,获得所述基因工程菌。

15.本发明还提供了一种制备上述任一项所述融合蛋白的方法,包括以下步骤:步骤一、mboifnα/rtbd1突变载体构建;步骤二、大肠杆菌重组表达载体构建;步骤三、重组mboifnα/rtbd1融合蛋白表达;步骤四、纯化与复性。

16.本发明还提供了上述任一项所述的融合蛋白在抗病毒药物中的应用。在制备牛抗病毒药物中的应用。

17.本发明提供一种牛干扰素重组融合蛋白及其制备方法和应用。

18.本发明优选的技术方案如下:

19.本发明的一种牛干扰素重组融合蛋白,该重组融合蛋白由牛干扰素α与蓖麻毒素b链蛋白经柔性linker连接而形成。优选的牛干扰素α为牛ifnα突变体蛋白mboifnα,氨基酸序列如seq id no:17所示。优选的蓖麻毒素b链蛋白为截短的蓖麻毒素b链rtbd1,氨基酸序列如seq id no:18所示。本发明含有牛ifnα突变体蛋白和rtbd1的重组融合蛋白命名为mboifnα/rtbd1。优选的,所述柔性linker为(gly4ser)3连接肽。

20.本发明提供了一种牛干扰素重组融合蛋白的制备方法,主要包括以下步骤:

21.步骤一、mboifnα/rtbd1突变载体构建;

22.步骤二、大肠杆菌重组表达载体构建;

23.步骤三、重组mboifnα/rtbd1融合蛋白表达;

24.步骤四、纯化与复性。

25.作为优选的实施方式,步骤一具体包括以下步骤:

26.(1)生物信息学分析boifnα潜在突变位点:通过在线公开数据库对牛干扰素α与牛i型干扰素受体进行同源建模,使用z-dock获得分子对接结构模型,对i型干扰素全长序列进行丙氨酸扫描突变,分析突变前后干扰素与受体结合力变化,筛选获得潜在的突变位点(突变位点的选择原则为:预测评估突变前后ifn与ifn受体间结合力的变化,推算蛋白三维结构维持的关键位点,再将众多非关键位点作为突变位点的候选进行不同天然氨基酸的定点突变,选择最终突变结果中结合力较高的位点与氨基酸);

27.(2)boifnα突变基因克隆载体构建:设计牛ifnα定点突变引物(引物名称和序列如下:f:seq id no:5;r:seq id no:6;pm1f:seq id no:7;pm1r:seq id no:8;pm2f:seq id no:9;pm2r:seq id no:10),以实验室构建的pmd18t-boifnα为模板(将seq id no:19所示

的牛干扰素ifnα(boifnα)核苷酸序列构建于pmd18t载体得到pmd18t-boifnα是本领域常规技术,在此不进行赘述),将牛ifnα序列中第32位氨基酸、83位氨基酸天冬氨酸突变为精氨酸,增加牛ifnα与1型干扰素受体的结合能力以增强其抗病毒活性,并将突变后的序列命名为mboifnα。将突变后的mboifnα连接至pmd18t载体,将测序正确的产物命名为:pmd18t-mboifnα质粒;

28.(3)rtb截短基因克隆载体构建:设计rtbd1截短引物(引物名称和序列如下:seq id no:11和seq id no:12),以实验室构建的pmd18t-rtb为模板(将seq id no:20所示的全长rtb的核苷酸序列构建于pmd18t载体得到pmd18t-rtb是本领域常规技术,在此不进行赘述),将全长rtb序列中调取第10至402位核苷酸序列,对应rtb氨基酸序列中第4位甲硫氨酸至134位苏氨酸,调取基因命名为rtbd1。将调取基因连接至pmd18t克隆载体,测序正确的产物命名为pmd18t-rtbd1质粒;

29.(4)mboifnα/rtbd1融合基因克隆载体构建:设计含有(g4s)3linker基因的重叠pcr引物(引物名称和序列如下:f:seq id no:13;seq id no:14、seq id no:15、seq id no:16),以构建正确的上述克隆质粒pmd18t-mboifnα与pmd18t-rtbd1为模板,扩增获得以5

’‑

mboifnα-linker-rtbd1-3’为正确构成的融合基因,命名为mboifnα/rtbd1。将融合基因连接至pmd18t载体,测序正确的产物命名为pmd18t-mboifnα/rtbd1质粒,以便下游基因工程操作。

30.作为优选的实施方式,步骤二具体包括以下步骤:

31.分别对测序正确的pmd18t-mboifnα/rtbd1质粒和pet28a载体进行双酶切,反应体系及条件见表1,将双酶切产物进行胶回收;利用t4连接酶将胶回收后的两个产物进行连接,连接体系及条件见下表2;

32.表1重组质粒双酶切体系

[0033][0034][0035]

表2重组质粒连接体系

[0036][0037]

将上述连接产物转化至trans10感受态细胞;转化后涂布至终浓度为100μg/ml kan+抗性的lb固体平板,培养过夜后,挑取长势良好的多个白色单菌落,扩大培养并进行pcr;将pcr鉴定正确的阳性质粒进行测序分析。

[0038]

作为优选的实施方式,步骤三具体包括以下步骤:

[0039]

将测序正确的阳性菌bl21(de3)/pet28a-mboifnα/rtbd1按1:100v/v的比例接种于5ml含浓度为100μg/ml kan的lb培养基中,37℃下、180rpm恒温振荡培养至od600=0.6时,再按1:100v/v的比例转接至500ml同样的lb培养基中,并补加kan至终浓度为100μg/ml,37℃下、180rpm恒温振荡培养至od600=0.6;诱导组添加iptg至终浓度为1mmol/l,37℃下、180rpm恒温振荡诱导16h;经诱导16h后,4℃下、8000rpm离心获得菌体沉淀。

[0040]

作为优选的实施方式,步骤四具体包括以下步骤:

[0041]

(1)离子交换层析;

[0042]

(2)金属鳌合层析;

[0043]

(3)rmboifnα/rtbd1蛋白复性。

[0044]

作为优选的实施方式,步骤(1)具体包括以下步骤:

[0045]

使用蛋白纯化a液平衡q柱(强阴离子交换柱),将rmboifnα/rtbd1包涵体溶解液上柱,收集流穿液,目的蛋白主要存在于流穿液中。将流穿液的盐离子浓度调整至0.5mol/l以进行下一步金属鳌合层析。

[0046]

作为优选的实施方式,步骤(2)具体包括以下步骤:

[0047]

使用蛋白纯化b液对装载ni2+chelating sepharose进行平衡;将离子交换层析纯化的rmboifnα/rtbd1溶液上柱,通过蛋白纯化系统中梯度混合模块将蛋白纯化b液和蛋白纯化c液进行混合,分别使用终浓度为50mmol/l与250mmol/l的咪唑对chelating sepharose进行洗脱,分别收集蛋白流穿液、杂蛋白溶液与目的蛋白溶液;将每步收集到的蛋白溶液进行胶浓度为12%sds-page分析。(蛋白纯化系统中梯度混合模块,为akta蛋白纯化系统中模块,仪器厂商为美国通用公司,型号为akta explorer。)

[0048]

作为优选的实施方式,步骤(3)具体包括以下步骤:

[0049]

将经两步纯化的rmboifnα/rtbd1蛋白溶液使用蛋白复性a液进行稀释,稀释至rmboifnα/rtbd1浓度为0.1mg/ml,并装入至截留分子量为3000的蛋白超滤系统中进行透析复性,向蛋白超滤系统中加入蛋白复性b液;调节蛋白超滤系统中蠕动泵的转速和出液阀松紧程度,使蛋白浓缩速度与b液进液速度保持一致;蛋白复性过程于4℃进行,整个流程进行48-72h;蛋白复性b液流尽后,通入蛋白复性c液去除复性过程中残留的蔗糖及甘油成分,并将rmboifnα/rtbd1蛋白进行浓缩,浓缩至其浓度为1-1.5mg/ml,得到重组mboifnα/rtbd1融

kan+抗性的lb固体平板,培养过夜后,挑取长势良好的多个白色单菌落,扩大培养并进行pcr。将pcr鉴定正确的阳性质粒送上海生工生物工程技术服务有限公司测序分析。

[0062]

3、重组mboifnα/rtbd1融合蛋白表达

[0063]

将上述测序正确的阳性菌bl21(de3)/pet28a-mboifnα/rtbd1按1:100v/v的比例接种于5ml含浓度为100μg/ml kan的lb培养基中,37℃下、180r/min恒温振荡培养至od600=0.6时,再按1:100v/v的比例转接至500ml同样的lb培养基中,并补加kan至终浓度为100μg/ml,37℃下、180r/min恒温振荡培养至od600=0.6;诱导组添加iptg至终浓度为1mmol/l,37℃下、180r/min恒温振荡诱导16h;经诱导16h后,4℃下、8000r/min离心获得菌体沉淀。

[0064]

4、融合蛋白纯化与复性

[0065]

使用两步纯化法将菌体沉淀rmboifnα/rtbd1进行纯化。其纯化方法以先进行离子交换层析、后进行金属鳌合层析的顺序进行,具体操作步骤如下:

[0066]

(1)离子交换层析:使用蛋白纯化a液(50mmol/l pb,8mol/l urea,ph 6.0)平衡q柱,将rmboifnα/rtbd1包涵体以蛋白纯化a液变性溶解并将溶解液上柱,收集流穿液,目的蛋白主要存在于流穿液中。将流穿液的盐离子浓度调整至0.5mol/l以进行下一步金属鳌合层析。

[0067]

(2)金属鳌合层析:使用蛋白纯化b液(50mmol/l pb,8mol/l urea,0.5mol/l nacl ph 6.0)对装载ni2+chelating sepharose进行平衡。将离子交换层析纯化的rmboifnα/rtbd1溶液上柱,通过蛋白纯化系统中梯度混合模块将蛋白纯化b液和蛋白纯化c液(50mmol/l tris,8mol/l urea,0.5mol/l nacl,500mmol/l imidazole ph 8.5)进行混合,分别使用终浓度为50mmol/l与250mmol/l的咪唑对chelating sepharose进行洗脱,分别收集蛋白流穿液、杂蛋白溶液与目的蛋白溶液。将每步收集到的蛋白溶液进行胶浓度为12%sds-page分析。

[0068]

(3)rmboifnα/rtbd1蛋白复性:将经两步纯化的rmboifnα/rtbd1蛋白溶液使用蛋白复性a液(50mmol/l tris,8mol/l urea,10%m/v蔗糖,10%v/v丙三醇,5mmol/l dtt,ph 8.5)进行稀释,稀释至rmboifnα/rtbd1浓度为0.1mg/ml,并装入至截留分子量为3000的蛋白超滤系统中进行透析复性,向蛋白超滤系统中加入蛋白复性b液(50mmol/l tris,10%m/v蔗糖,10%v/v丙三醇,ph 8.5)。调节蛋白超滤系统中蠕动泵的转速和出液阀松紧程度,使蛋白浓缩速度与b液进液速度保持一致。蛋白复性过程于4℃进行,整个流程进行48-72h,以满足对尿素的彻底去除以及rmboifnα/rtbd1蛋白的缓慢而充分的折叠。蛋白复性b液流尽后,通入蛋白复性c液(50mmol/l tris,ph 8.5)去除复性过程中残留的蔗糖及甘油等成分,并将rmboifnα/rtbd1蛋白进行浓缩,浓缩至其浓度为1-1.5mg/ml,得到重组mboifnα/rtbd1融合蛋白。

[0069]

实施例2牛ifnα突变蛋白三维结构验证

[0070]

制备牛ifnα突变蛋白(mboifnα,蛋白序列如seq id no:17所示),所述牛ifnα突变蛋白的制备方法与实施例1中融合蛋白的制备方法相同。所获得的牛ifnα突变蛋白与野生型牛ifnα蛋白(蛋白序列如seq id no:1所示)相比,三维结构未发生改变,如图1所示。

[0071]

实施例3重组mboifnα/rtbd1融合蛋白的体外抗病毒活性检测

[0072]

将rmboifnα/rtbd1蛋白进行10倍比稀释分别处理牛肾细胞(mdbk)24h,然后以100

×

tcid

50

浓度的牛水泡性口炎病毒(vsv)感染,以抑制50%细胞病变的干扰素的最高稀释度

定为1个干扰素活性单位,检测结果表明,重组融合蛋白对vsv表现出极高的抑制活性,病毒效价达到3.84

×

107u/ml,重组融合蛋白抗病毒比活为3.2

×

107u/mg。

[0073]

实施例4重组mboifnα/rtbd1融合蛋白免疫调节活性检测

[0074]

取六只体重大致相同的牛分为两组,记为实验组和对照组实验组颈部皮下注射3

×

106u重组mboifnα/rtbd1,对照组颈部皮下注射同等体积生理盐水,注射1周后牛外周血,之后每周取一次血,使用淋巴细胞分离液分离淋巴细胞,使用无血清细胞培养基洗涤3次后,使用完全培养基重悬、调整细胞浓度为2

×

106个/ml,24孔细胞培养板每孔加入1ml淋巴细胞,37℃、5%co2条件下培养72h,收集细胞培养液上清。elisa法检测培养上清中il4、ifnγ含量,检测结果表3所示:

[0075]

表3各组牛细胞免疫应答水平

[0076][0077]

实施例5重组mboifnα/rtbd1融合蛋白的药代动力学研究

[0078]

对rmboifnα/rtbd1进行半衰期的测定,测定方法采用细胞病变抑制法测定rmboifnα/rtbd1的血药浓度与时间的关系;

[0079]

取6只雌牛,分2组(3只/组):长效干扰素组与普通干扰素组,分别肌肉注射2mg/ml rmboifnα/rtbd1与boifnα0.5ml,注射后1h、2h、4h、8h、16h、24h、48h、72h静脉采血,血液静置4℃低温凝固后,3000r/min低温离心5min,获取上层血清;

[0080]

本发明所述长效干扰素组为本发明提供的rmboifnα/rtbd1重组融合蛋白作为重组牛长效干扰素,本发明所使用的普通干扰素(或称天然干扰素)蛋白的氨基酸序列如seq id no:1所示。

[0081]

采用细胞病变抑制法测定不同时间点血清中rmboifnα/rtbd1浓度,利用das药动学软件进行曲线拟合并计算相关参数;

[0082]

经测定各组的半衰期如下表4所示,rmboifnα/rtbd1的半衰期远高于boifnα,能够显著延长半衰期。

[0083]

表5药物半衰期测定结果

[0084][0085]

相比较于天然干扰素3.1h左右的半衰期,rmboifnα/rtbd1半衰期的均有大幅度的提升,半衰期提高至2.77倍。

[0086]

本发明公开了一种牛干扰素重组融合蛋白及其制备方法和应用,本领域技术人员可以借鉴本文内容,适当改进工艺参数实现。特别需要指出的是,所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,它们都被视为包括在本发明。本发明的产品已经通过较佳实施例进行了描述,相关人员明显能在不脱离本发明内容、精神和范围内对本文所述的产品进行改动或适当变更与组合,来实现和应用本发明技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1