一种可提高体外蛋白表达效率的装置的制作方法

1.本实用新型属于分子生物实验技术领域,具体涉及一种可提高体外蛋白合成表达效率的装置。

背景技术:

2.蛋白质是细胞中的重要分子,几乎参与了细胞所有功能的执行。蛋白质的序列和结构不同,决定了其功能的不同。蛋白质的合成与生产,目前还是依赖于细胞器进行,包括从dna模板到mrna的基因转录(transcript)过程,和将mrna上的遗传信息(三碱基对)翻译(translation)成对应的氨基酸后连接成蛋白质的过程。这两步可以由保留生物活性的完整细胞进行合成(蛋白质的体内合成),也可以在裂解后的细胞裂解液(lysate)中合成(蛋白质的体外/无细胞合成,也叫做蛋白质合成的细胞体外转录/翻译,ivtt)。

3.具体地,基因转录是指以dna的一条链为模板,在dna依赖的rna聚合酶催化作用下,以4 种ntp( atp、ctp、gtp和utp)为原料,按照碱基互补配对原则,合成一条rna的过程。对于有些rna 病毒,rna 也可以指导合成rna。翻译成氨基酸再连接成蛋白质,具体是以mrna为模板,trna为运载工具,在有关酶、辅助因子的作用下将活化的氨基酸在核糖体(亦称核蛋白体)上装配为蛋白质多肽链的过程。

4.其中,蛋白质合成的细胞体外转录/翻译,指以外源目的mrna或dna为模板,通过人工控制补加蛋白质合成所需的底物和转录、翻译相关蛋白因子等物质,以实现目的蛋白质的合成。因为蛋白质的体外合成,无需进行质粒构建、转化、细胞培养、细胞收集和破碎步骤,所以是一种相对快速、省时、便捷的蛋白质表达方式,故近年来,发展很快。

5.但是,目前的ivtt技术,基本都是基于小型的培养容器进行的,例如实验室常见的96孔板,48孔板,24孔板,12孔板,或是6cm培养皿,15cm培养皿等。使用较小的培养容器,执行ivtt反应,效果相对比较稳定。例如,用来表达egfp(enhanced green fluorescent protein,增强绿色荧光蛋白,一种常用的定量蛋白,很容易通过检测荧光值而测出egfp蛋白的量)时,产物的荧光值,可以稳定在3000rfu(relative fluorescence units, 相对荧光单位)以上,甚至当lysate的活性高时,egfp荧光值还可以达到10000rfu以上。

6.但是当蛋白质体外合成应用于工业生产时,就需要一次对较大体积的反应液执行ivtt反应,以增加一次合成蛋白质的量。此时,再使用实验室级别的小体积容器,(几百微升至几毫升),就非常不合适。因为每次灌注反应液、添加反应物,都需要把控精度,非常耗费时间。且反应后的清理工作也很麻烦。可是,在生产实践中,人们又发现,当ivtt反应液体积较大,而不得不使用三角烧瓶或者烧杯等大容量的反应容器,进行蛋白质体外合成时,蛋白表达量一般又都会低于小容量的对照组(所述对照组使用96孔板、48孔板、24孔板等微孔板作为反应容器)。

7.所以在蛋白质体外合成的工业应用中,就需要寻找一种合适的容器,适用于大体积的ivtt反应,并且蛋白表达效率至少与微孔板可比拟。

8.因此,现有技术有待于进一步改进和提高。

技术实现要素:

9.有鉴于现有技术的上述缺陷,即只有在使用小容量的反应容器时,才能在体外蛋白合成表达中取得较高的表达效率的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种可提高体外蛋白合成表达效率的装置。

10.本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置,包括可盛放体外无细胞蛋白合成体系的反应液的反应容器和一运动台,所述反应容器放置于所述运动台上,跟随运动;所述反应容器内设有固定于底面上的一组隔片,所述隔片不完全隔断所述底面,且所述隔片的前表面与底面倾斜设置。

11.优选地,所述反应液包括载体细胞裂解液、核酸合成酶、蛋白合成酶、用于合成rna的底物、用于合成蛋白质的底物、水或水性溶剂。

12.优选地,所述隔片与所述底面平滑过渡连接。

13.优选地,所述底面与所述反应容器的侧壁平滑过渡连接。

14.平滑过渡连接,可使得反应液在反应容器内的运动中尽量减少因为碰撞而起泡,影响蛋白表达效率。

15.优选地,所述反应液运动时在反应容器中的高度不超过8毫米。限制反应液在运动中摊开后的高度足够低,接近实验得到的最佳反应液高度8毫米,可保证蛋白合成的效率。

16.本实用新型的第一实施例中,所述运动台为一旋转台,所述旋转台的旋转轴从水平面倾斜向上设置;所述反应容器为底面近似圆形的反应罐,通过底面中心垂直固定于所述旋转轴上跟随旋转。

17.所述反应罐采用旋转的方式运动,并且底面与水平面呈倾角设置,反应罐内部的反应液在跟随转动中,就可以沿隔片向上爬升,即沿隔片摊开变薄。

18.优选地,所述旋转轴的旋转速度不超过46rpm。较慢的旋转速度,可以保证反应液尽量摊开在底面和隔片上,跟随运动;而不是因为惯性,导致全部堆积于运动方向的后部。

19.优选地,所述反应罐可拆卸地固定于所述旋转轴上。从而方便加样和取样。

20.优选地,所述隔片绕所述底面中心轴对称分散固定于所述底面上。考虑到运动方向为旋转,故采用轴对称分散固定的方式,保证隔片与反应液的运动方向基本垂直,有助于帮助反应液沿所述隔片上行,从而得到摊开。

21.优选地,所述隔片为近似三角叶片形状:所述隔片的第一边沿所述反应罐的侧壁倾斜向上固定,所述隔片的第二边从接近所述底面中心的位置,沿大致径向、固定于所述底面上,所述隔片的第三边为自由边。采用中间低、外侧高的近似三角形,可以匹配转动中的反应液在外圈速度更大,故而沿隔片爬升更高的特点。

22.更优选地,所述第一边和/或所述第二边为流线型走向。流线型走向,有助于减少反应液在运动中与隔片之间的碰撞和摩擦,减少泡沫产生,防止影响反应效率。

23.优选地,所述隔片上开有一组通孔。从而增加反应液的流动性和均匀度。

24.优选地,所述隔片的前表面与旋转方向之间的夹角为钝角。钝角有助于反应液沿所述隔片爬升并摊开。

25.本实用新型的第二实施例中,所述运动台为摇床,所述一组隔片在所述底面上大致平行设置,且与摇动方向大致垂直。

26.本实用新型的第三实施例中,所述运动台为摇床,所述底面呈波浪形起伏。波浪形

起伏,可以帮助反应液在摇床运动的两个方向上都得以爬升和摊开。

27.更优选地,所述反应容器内部,沿上下设置多层的波浪形起伏的底面。从而加大反应液的容量,提高一次反应的蛋白合成产量。

28.有益效果:本实用新型在反应容器的底面上,固定设置一组倾斜的隔片,增加反应容器中反应液的可接触面积。在表达蛋白时,通过运动台帮助反应液在运动中尽量摊开至全部的可接触面积,从而降低在蛋白合成反应中反应液的厚度。实验证明,在几乎不影响反应速度的情况下,本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置,可一次性处理更大容量的反应液,故大大提高了体外合成蛋白质的量,从而大大提高了蛋白质体外合成的效率,适应于工业应用。

29.以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。

附图说明

30.图1是本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置的工作方法流程图;

31.图2是本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置的第一实施例的总体结构示意图;

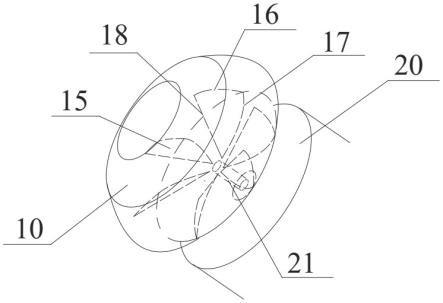

32.图3是本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置的第一实施例的隔片的另一分布方式示意图;

33.图4是本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置的第二实施例的总体结构示意图;

34.图5是本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置的第三实施例的总体结构示意图;

35.图6是采用本实用新型的第一实施例的装置和采用24孔板的实验结果对比图;

36.图中:1-反应液、2-核酸模板、10-反应罐、15-隔片、16-第一边、17-第二边、18-第三边、19-通孔、20-旋转台、21-旋转轴、30-摇床、31-反应槽。

具体实施方式

37.本实用新型提供了一种可提高体外蛋白合成表达效率的装置,为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实例对本实用新型作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

38.本实用新型提供的可提高体外蛋白合成表达效率的装置,包括一用于装载体外无细胞蛋白合成体系的反应液的反应容器,和一运动台,所述反应容器放置于所述运动台上,跟随运动。其中,所述反应容器中,在底面上,固定设置一组隔片15,所述隔片15不完全隔断所述底面,即反应液在所述底面上仍然均匀分布。可以通过例如在所述隔片15上开孔完成。并且,所述隔片15的在运动方向上的前表面,与底面倾斜设置,尤其是隔片15和底面光滑过渡连接。这样反应液就可以很方便地从所述底面摊开到所述隔片15上,从而被摊薄。并且,将反应容器的底面和侧壁也设置为平滑过渡连接,同样可以减少反应液1在运动中因为碰撞而起泡沫,导致影响反应效率的问题。

39.具体地,本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置的工作方法,其流程图如图1所示,包括步骤:

40.a. 在反应容器中加入体外无细胞蛋白合成体系的反应液1;

41.b.加入待表达蛋白质的核酸模板2;

42.c. 反应容器由所述运动台驱动运动,帮助反应液1在底面和隔片上摊开,形成为薄层。实验表明,所述反应液1在反应中的摊开高度不超过8毫米时,蛋白质合成的效率最佳。故限制反应液1在运动中摊开后的高度足够低,接近实验得到的最佳反应液高度8毫米,就可保证蛋白合成的效率;

43.d.在适合条件下,孵育所述反应液设定时间,合成由所述核酸模板编码的待表达蛋白质;

44.其中,步骤a和b不分先后。

45.具体地,所述反应液1包括载体细胞裂解液、核酸合成酶、蛋白合成酶、用于合成rna的底物、用于合成蛋白质的底物、水或水性溶剂。其中,所述载体细胞可选自酵母细胞,尤其是乳酸克鲁维酵母细胞或马克斯克鲁维酵母细胞。

46.本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置的第一实施例,如图2所示,所述运动台为倾斜放置的旋转台20,所述旋转台20的旋转轴21从水平面倾斜向上安装,所述反应容器为一反应罐10。所述反应罐10安装在所述旋转轴21上,跟随转动。其中,所述反应罐10的底面,采用近似圆形,并优选为圆形,从而减少旋转时对反应液1内部的扰动。

47.在反应罐1内部的底面上,安装有一组向所述底面倾斜一定角度的隔片15。具体地,所述隔片15绕所述底面的中心,例如底面为圆形时的圆心,轴对称分散固定于所述底面上,并且所述隔片15之间,相互保持一定的分开距离,可以采用例如图2的离开底面中心一点距离的方法,也可以采用如图3所示的,绕一以所述底面中心为圆心、具有一定半径的圆,并以切线方向相互错开,再围成一圈的设置方式。并且,隔片15上还可以开有一组通孔19,以增加反应罐10中的反应液的流动性,从而增加反应液的分布均匀度。

48.考虑到反应罐10以及内部反应液的运动为旋转运动,故采用轴对称的方式,分散固定所述隔片15,可以保证隔片15与反应液的运动方向基本垂直,这将有助于帮助反应液沿所述隔片15上行,从而得到最大的摊开。在一个更佳的实施例中,所述隔片15的前表面与旋转方向之间的夹角为钝角。钝角有助于反应液沿所述隔片15爬升并摊开。

49.并且,更佳地,在本实施例中,所述隔片15优选为近似三角叶片形状,包括大致构成三角形的三条边,其中:第一边沿所述反应罐10的侧壁倾斜向上固定,第二边从接近所述底面中心的位置,沿大致径向、固定于所述底面上,第三边为自由边。采用中间低,周围高的三角叶片形状,有助于反应液因为转动而沿隔片15爬升,其中外围的反应液速度快,所以可以爬升得更高。

50.在一个更佳的实施例中,所述第一边和/或所述第二边为流线型走向,从而帮助减少反应液在运动中,与隔片15之间发生碰撞和摩擦,减少泡沫产生,防止影响反应效率。

51.在合成蛋白质时,所述反应罐10通过底面中心,例如圆心,垂直固定安装于所述旋转轴21上,跟随旋转。并且,为了方便加样和取样,所述反应罐10优选为可拆卸地固定在所述旋转轴21上,例如卡合方式、螺接方式等常见手段。在所述反应罐10的内部,当所述旋转轴21转动时,所述反应罐10的底部将保持在同一平面内自转,所述反应罐10内的反应液1也

将在摩擦力和表面张力的带动下,跟随倾斜的内表面(包括底面、侧壁和隔片15)旋转,并且反应液1在所述反应罐10内的高度是受到限制的,优选为在运动中,液面高度保持在8毫米以下。这可以通过在加注反应液1时,对加注体积有所限制来完成。这就使得所述反应罐10在自转时,通过摩擦力和反应液1的表面张力,带动上层的反应液1上行,强迫摊开在底面、侧壁和隔片15上,保持为很薄的一层,而实验表明,薄层的反应液中,合成蛋白质的效率更高,因此本实施例的由旋转台20带动而倾斜旋转的反应罐10,可以提高蛋白质合成的效率。

52.本实用新型的第二实施例中,如图4所示,所述运动台选择为摇床30,所述反应容器优选为方形的反应槽31,所述一组隔片15在所述底面上大致平行设置,且与摇床30的摇动方向大致垂直。即所述隔片15仍然设置为与反应液的运动方向近似垂直,从而帮助反应液在运动中爬升并摊开在隔片15上。

53.本实用新型的第三实施例中,如图5所示,所述运动台还是选择为摇床30,所述反应容器依然优选为方形的反应槽31,不过,所述底面呈波浪形起伏。波浪形起伏,可以帮助反应液在摇床运动的两个方向上都得以爬升和摊开。并且,更佳地,在所述反应容器的内部,还可沿上下设置多层的波浪形起伏的底面。从而进一步加大反应液的容量,提高一次反应所能合成的蛋白质产量。

54.为了验证本实用新型的技术效果,采用上述第一实施例的反应罐10和旋转台20,执行了体外合成egfp的实验,并与采用24孔板的传统反应容器作比较。具体描述如下:

55.在实验中,采用了康码产品的试剂盒(型号参数),包括乳酸克鲁维酵母细胞裂解液、核酸合成酶、蛋白合成酶、用于合成rna的底物、用于合成蛋白质的底物、水或水性溶剂等。并且加入了表达egfp的核酸模板2,具体为使用d2p1.08e质粒,进行ampi扩增后,得到的dna产物以1/30体积比的量,加入到反应液1中。其中,反应液1的浓度为80%,即其中的载体细胞裂解液与缓冲液的比例4:1,构成了乳酸克鲁维酵母的体外蛋白表达体系。

56.全部实验都在反应温度为20-37℃的条件下进行,尤其是20-25℃的室温条件下进行。实验中的反应罐10的旋转速度设置较慢,最大为46rpm。因为在较慢的转速下,所述反应罐10更可以通过摩擦力和表面张力带动反应液1克服重力上行,同时重力迫使反应液1下落,从而在表面张力和重力的共同作用下,反应液1形成覆盖在底面、侧壁以及隔片15上的薄膜层,以提高蛋白合成的效率。

57.一、对照组的实验设置

58.对照组是使用了常用的24孔板作为反应容器,每孔加入300

µ

l的反应液,24孔板每孔的底面积为2cm2,故每孔加入了1.5mm高度的反应液。

59.二、实验组的实验设置

60.实验组采用了本实用新型的第一实施例的反应罐10和旋转台20,其中,所述反应罐10的底面直径为30cm,底面积706cm2,加入1升的反应液1,反应液1在静止状态的高度为1.4cm。在转动中,显然更低。

61.实验结果如图6所示,由图可见,除起始阶段1小时和2小时的rfu值低于对照组外,反应3小时后,实验组的蛋白表达效果就超出了对照组。从反应的第三个小时开始,对照组的24孔板中蛋白表达趋于停滞在2000rfu,可能因为反应液的量太少。但实验组的蛋白表达还继续保持近似线性增加,并在6小时达到3500rfu。说明采用本实用新型的体外蛋白合成表达的装置,大大增加了一次反应使用的反应液1的量,并且在几乎不影响反应速度的情况

下,还大大提高了体外合成蛋白质的量,从而大大提高了蛋白质体外合成的效率,适应于工业应用的蛋白质体外合成。

62.综上所述,本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置,包括可盛放体外无细胞蛋白合成体系的反应液1的反应容器和一运动台,所述反应容器放置于所述运动台上,跟随运动;所述反应容器内设有固定于底面上的一组隔片15,所述隔片15不完全隔断所述底面,且所述隔片15的前表面与底面倾斜设置。通过设置所述隔片15,增加了反应容器中反应液1的可接触面积。在体外表达蛋白质时,通过运动台帮助反应液1在运动中尽量摊开至全部的可接触面积,降低了在蛋白合成反应中反应液1的厚度。实验证明,在几乎不影响反应速度的情况下,本实用新型的可提高体外蛋白合成表达效率的装置,可一次性处理更大容量的反应液,故大大提高了体外合成蛋白质的量,从而大大提高了蛋白质体外合成的效率,适应于工业应用。

63.以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1