一种免喷涂聚碳酸酯材料及其制备方法与流程

1.本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种免喷涂聚碳酸酯材料及其制备方法。

背景技术:

2.电子产品、玩具和家具家电等塑胶制品,常通过喷涂来满足不同的外观需求,但喷涂需使用到油漆和溶剂,会严重污染环境并对人体健康安全造成严重影响。随着人们环保意识的增强,免喷涂材料被广泛运用,免喷涂是针对喷涂而言的,免去喷涂一步注塑成型。免喷涂材料是一种可直接注塑,无需喷涂,无需修改模具无流痕,通过直接注塑或挤出加工成不同的塑料制件,就能形成绚丽多彩外观效果的材料,由其制备得到的制品具有特殊珠光、金属、闪耀等特殊外观,节省了喷涂工序及成本,又因不需使用到喷涂工中的油漆和溶剂,避免制品产生voc(挥发性有机物),降低了环境污染,保障了人体健康安全,同时材料因不需喷涂可直接回收再利用,提高了资源利用率。因此,免喷涂材料逐渐成为人们的研究热点。

3.cn113583425a公开了一种高光免喷涂聚碳酸酯pc组合物。所述高光免喷涂聚碳酸酯pc组合物包括如下组分:聚碳酸酯树脂、abs树脂、白矿油、硅烷偶联剂、改性聚硅氧烷、阻燃剂、增韧剂、聚甲基丙烯酸甲酯、抗氧剂和润滑剂,其原料按份数配比为:聚碳酸酯树脂100份、abs树脂20~50份、白矿油2~4份、硅烷偶联剂0.02~0.08份、改性聚硅氧烷5~15份、阻燃剂15~25份、增韧剂5~10份、聚甲基丙烯酸甲酯7~15份、抗氧剂0.5~1份和润滑剂0.1~0.5份。该技术方案中通过白色矿物油与组合物各组分发生反应,可以使硅油更好分散,且锚定硅油分子,使之不易迁移析出,保持长效稳定的耐刮擦性能;同时聚酯改性聚硅氧烷与聚碳酸酯具有优异的相容性、分散性和脱模性,由此制备得到的聚碳酸酯组合物具有较好的表面光泽度。

4.cn111978491a公开了一种超支化聚酯共聚物、免喷涂聚碳酸酯加纤复合材料及其制备方法。所述免喷涂聚碳酸酯加纤复合材料由包括如下组分的原料制备而成:聚碳酸酯57~80%、玻璃纤维10~30%、超支化聚酯共聚物0.2~1%、增韧剂5~10%、抗氧剂0.1~0.5%和抗uv剂0.1~0.5%。该技术方案中通过超支化聚酯共聚物的使用,制备得到的免喷涂聚碳酸酯加纤复合材料具有表面低浮纤、高光泽、耐刮擦性能。

5.cn110358277a公开了一种增强柔韧性的免喷涂聚碳酸酯材料、手机壳及其制备方法。所述免喷涂聚碳酸酯材料由聚碳酸酯、抗氧化剂、色粉、金属铝颜料和增韧剂组成,且上述材料的质量百分比分别为:聚碳酸酯90~94%、增韧剂1.3~3%、抗氧化剂:0.5~1%、金属铝颜料:1.8~3%和色粉:1.5~3%,所述聚碳酸酯包括芳香族聚碳酸酯和脂肪族聚碳酸酯,所述芳香族聚碳酸酯和脂肪聚碳酸酯的重量比为8~9:0.88~1。该技术方案中通过在材料中加入脂肪族聚碳酸酯以增强其柔韧性,且增强了免喷涂聚碳材料的流动性,以消除传统免喷涂聚碳酸酯手机壳的结合线,保证手机质量外观完整性。

6.在实际应用中,对于结构稍微复杂的产品或尺寸较大的产品,免喷涂制品因流动

性不足问题,容易出现熔接痕、夹线等成型外观不良,影响了产品的推广应用。目前提高聚碳酸酯复合材料流动性的主要方法为加入分子断链剂或超支化树脂来改善,但是分子断链剂添加后会大幅度降低材料的机械性能,导致制品变脆开裂,超支化树脂会影响材料的阻燃、表面硬度及耐热性能,导致制品易变形,表面易划伤。

7.因此,如何提供一种具有较好流动性、力学性能和阻燃性的免喷涂聚碳酸酯材料,已成为目前亟待解决的技术问题。

技术实现要素:

8.针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种免喷涂聚碳酸酯材料及其制备方法。本发明中通过对免喷涂聚碳酸酯材料组分的设计,制备得到聚碳酸酯材料具有较好的流动性,可改善聚碳酸酯材料在成型过程中出现熔接痕等问题,取得较好的免喷涂外观效果。

9.为达此目的,本发明采用以下技术方案:

10.第一方面,本发明提供一种免喷涂聚碳酸酯材料,所述免喷涂聚碳酸酯材料包括如下重量份数的组分:

11.聚碳酸酯树脂90~98份、增韧剂1~5份、阻燃剂0.05~1份和流动改性剂0.2~0.8份。

12.本发明中,通过对免喷涂聚碳酸酯材料组分的设计,进一步通过流动改性剂的使用,制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料具有较好的流动性、阻燃性和力学性能,可改善聚碳酸酯材料在成型过程中出现熔接痕等问题,取得较好的免喷涂外观效果。

13.本发明中,通过控制流动改性剂的含量在特定的范围内,制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料既具有较好的流动性,又具有较好的力学性能。若流动改性剂的含量过少,则制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料的流动性较差,在成型过程中容易出现熔接痕等问题;若流动改性剂的含量过多,则制备得到的喷涂聚碳酸酯材料的力学性能较差,易产生开裂等不良问题。

14.本发明中,所述聚碳酸酯树脂的重量份数可以是90份、91份、92份、93份、94份、95份、96份、97份或98份等。

15.所述增韧剂的重量份数可以是1份、1.5份、2份、2.5份、3份、3.5份、4份、4.5份或5份等。

16.所述阻燃剂的重量份数可以是0.05份、0.1份、0.2份、0.3份、0.4份、0.5份、0.6份、0.7份、0.8份、0.9份或1份等。

17.所述流动改性剂的重量份数可以是0.2份、0.3份、0.4份、0.5份、0.6份、0.7份或0.8份等。

18.以下作为本发明的优选技术方案,但不作为对本发明提供的技术方案的限制,通过以下优选的技术方案,可以更好的达到和实现本发明的目的和有益效果。

19.作为本发明的优选技术方案,所述流动改性剂为1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐。

20.本发明中通过选用小分子1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐作为流动改性剂,可进一步降低流动改性剂的用量,使流动改性剂在较低用量的情况下,制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料仍具有较好的流动性。

21.本发明中,1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐在常温下即可与聚碳酸酯树脂发生化学反应,使二者通过键能紧密结合,在高温成型时,1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐可在聚碳酸酯分子链间自由活动,降低聚碳酸酯分子链间缠绕力,从而可提高聚碳酸酯树脂的流动性能,进而避免免喷涂聚碳酸酯材料在成型过程中出现熔接痕等外观问题的发生,取得较好的外观效果。

22.作为本发明的优选技术方案,所述聚碳酸酯树脂的熔融指数为15~30g/10min,例如可以是15g/10min、16g/10min、17g/10min、18g/10min、19g/10min、20g/10min、21g/10min、22g/10min、23g/10min、24g/10min、25g/10min、26g/10min、27g/10min、28g/10min、29g/10min或30g/10min等。

23.作为本发明的优选技术方案,所述增韧剂选自甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物和/或有机硅聚合物-聚甲基丙烯酸甲酯。

24.优选地,所述增韧剂的粒径为50~100μm,例如可以是50μm、55μm、60μm、65μm、70μm、75μm、80μm、85μm、90μm、95μm或100μm等。

25.作为本发明的优选技术方案,所述阻燃剂选自梯形聚倍半硅烷磺酸盐、二苯基砜磺酸钾或全氟丁基磺酸钾中的任意一种或至少两种的组合。

26.作为本发明的优选技术方案,所述免喷涂聚碳酸酯材料中还包括抗氧剂0.1~1份,例如可以是0.1份、0.2份、0.3份、0.4份、0.5份、0.6份、0.7份、0.8份、0.9份或1份等。

27.优选地,所述抗氧剂选自抗氧剂1076(β-丙酸十八碳醇酯)、抗氧剂2921或抗氧剂923中的任意一种或至少两种的组合。

28.作为本发明的优选技术方案,所述免喷涂聚碳酸酯材料中还包括抗滴落剂0.1~1份,例如可以是0.1份、0.2份、0.3份、0.4份、0.5份、0.6份、0.7份、0.8份、0.9份或1份等。

29.优选地,所述抗滴落剂包括聚四氟乙烯树脂。

30.优选地,所述聚四氟乙烯树脂的重均分子量为400万~500万,例如可以是400万、410万、420万、430万、440万、450万、460万、470万、480万、490万或500万等。

31.第二方面,本发明提供一种如第一方面所述的免喷涂聚碳酸酯的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:

32.(1)将免喷涂聚碳酸酯材料的各组分混合,得到混合物;

33.(2)将步骤(1)得到的混合物进行挤出塑化,得到所述免喷涂聚碳酸酯材料。

34.作为本发明的优选技术方案,所述混合的时间为10~15min,例如可以是10min、11min、12min、13min、14min或15min等。

35.优选地,所述混合的方法为搅拌。

36.优选地,所述搅拌的转速为10~20rpm,例如可以是10rpm、11rpm、12rpm、13rpm、14rpm、15rpm、16rpm、17rpm、18rpm、19rpm或20rpm等。

37.优选地,所述挤出塑化的方法为使用双螺杆挤出机进行挤出塑化。

38.优选地,所述挤出塑化的挤出温度为230~270℃,例如可以是230℃、235℃、240℃、245℃、250℃、255℃、260℃、265℃或270℃等。

39.优选地,所述挤出塑化后还包括后处理的步骤。

40.优选地,所述后处理的方法包括拉条水冷、风冷和切粒。

41.作为本发明的优选技术方案,所述制备方法具体包括如下步骤:

42.(1)在10~20rpm下,将免喷涂聚碳酸酯材料的各组分搅拌混合10~15min,得到混合物;

43.(2)使用双螺杆挤出机将步骤(1)得到的混合物使用双螺杆挤出机进行挤出塑化后,进行拉条水冷、风冷和切粒,得到所述免喷涂聚碳酸酯材料,其中,挤出温度为230~270℃。

44.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

45.本发明中,通过对免喷涂聚碳酸酯材料组分的设计,进一步通过使用1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐作为流动改性剂,并控制其含量在特定的范围内,制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料具有较好的流动性、阻燃性和力学性能,其熔融指数为35~68g/10min,可通过阻燃测试,其拉伸模量为2270~2320mpa,屈服应力为57~63mpa,23℃下的izod缺口冲击强度为61~72kj/m2。

具体实施方式

46.为便于理解本发明,本发明列举实施例如下。本领域技术人员应该明了,所述实施例仅仅是帮助理解本发明,不应视为对本发明的具体限制。

47.实施例和对比例中部分组分来源如下:

48.聚碳酸酯树脂:科思创,pc2400;

49.甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物:日本钟渊,m-701;

50.梯形聚倍半硅烷磺酸盐:铨盛有机硅阻燃剂,fr-si-9805;

51.聚四氟乙烯树脂:美国3m,tf-1645;

52.热塑性丙烯腈-苯乙烯聚合物:德国朗盛,552495。

53.实施例1

54.本实施例提供一种免喷涂聚碳酸酯材料及其制备方法,所述免喷涂聚碳酸酯材料包括如下重量份数的组分:

55.聚碳酸酯树脂96份、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物3份、梯形聚倍半硅烷磺酸盐0.3份、1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐0.2份、抗氧剂1076 0.2份和聚四氟乙烯树脂0.5份。

56.上述免喷涂聚碳酸酯树脂的制备方法如下:

57.(1)在15rpm下,将免喷涂聚碳酸酯材料的各组分搅拌混合12min,得到混合物;

58.(2)使用双螺杆挤出机将步骤(1)得到的混合物进行挤出塑化后,进行拉条水冷、风冷和切粒,得到所述免喷涂聚碳酸酯材料,其中,挤出温度为250℃。

59.实施例2-4

60.实施例2-4分别提供一种免喷涂聚碳酸酯材料及其制备方法,与实施例1的区别仅在于,所述1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐的重量份数分别为0.4份、0.6份和0.8份,其他条件与实施例1相同。

61.实施例5

62.本实施例提供一种免喷涂聚碳酸酯材料及其制备方法,与实施例2的区别仅在于,将1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐替换为热塑性丙烯腈-苯乙烯聚合物,其他条件与实施例2相同。

63.本实施例中,采用现有技术中常用的高分子流动改性剂(热塑性丙烯腈-苯乙烯聚合物),制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料的流动性较差,且制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料在成型过程中易出现熔接痕等问题,降低了制品的外观效果。

64.对比例1

65.本对比例提供一种免喷涂聚碳酸酯材料及其制备方法,与实施例1的区别仅在于,所述免喷涂聚碳酸酯材料中不含1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐,其他条件与实施例1相同。

66.对比例2

67.本对比例提供一种免喷涂聚碳酸酯材料及其制备方法,与实施例2的区别仅在于,所述1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐的重量份数为0.1份,其他条件与实施例2相同。

68.本对比例中,流动改性剂(1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐)的含量过少,其制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料的流动性较差,在成型过程中容易出现熔接痕问题。

69.对比例3

70.本对比例提供一种免喷涂聚碳酸酯材料及其制备方法,与实施例2的区别仅在于,所述1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐的重量份数为1份,其他条件与实施例2相同。

71.本对比例中,流动改性剂的含量过多,则制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料力学性能较差,易产生开裂等不良问题。

72.对上述实施例和对比例提供的免喷涂聚碳酸酯材料的性能进行测试,测试方法如下:

73.熔融指数:根据astm d1238标准测试;

74.阻燃性:根据ul-94-1985中阻燃材料测试标准进行测试,记录其是否可通过94v-0级垂直燃烧试验;

75.拉伸模量:根据iso527标准测试;

76.屈服应力:根据iso527标准测试;

77.izod缺口冲击强度:根据iso180-4a标准测试。

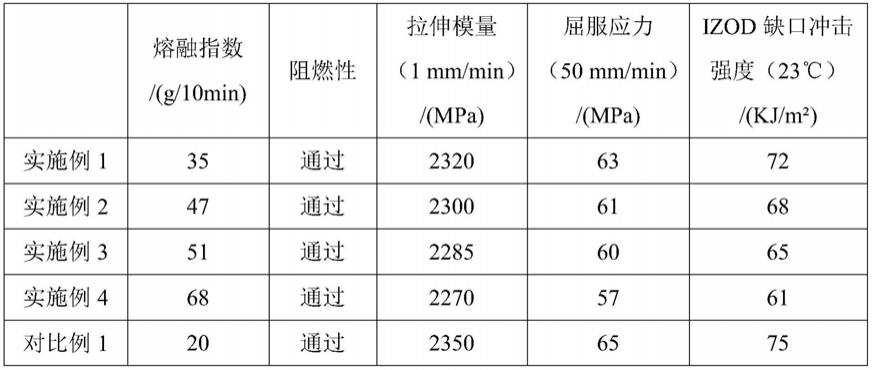

78.上述实施例和对比例提供的免喷涂聚碳酸酯材料的性能测试结果如下表1所示:

79.表1

[0080][0081]

由表1的内容可知,本发明中通过对免喷涂聚碳酸酯材料组分的设计,进一步通过使用1-辛基咪唑对甲苯磺酸盐作为流动改性剂,并控制其含量在特定的范围内,制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料具有较好的流动性、阻燃性和力学性能,其熔融指数为35~68g/

10min,可通过阻燃测试,其拉伸模量为2270~2320mpa,屈服应力为57~63mpa,23℃下的izod缺口冲击强度为61~72kj/m2。

[0082]

与实施例2相比,若免喷涂聚碳酸酯材料中不含流动改性剂(对比例1),则制备得到的免喷涂聚碳酸酯材料的流动性较差。

[0083]

申请人声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的详细工艺流程,但本发明并不局限于上述详细工艺流程,即不意味着本发明必须依赖上述详细工艺流程才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明产品各原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1