一种土壤中抗生素产生菌及其筛选、鉴定方法

1.本发明涉及抗生素提取技术领域,尤其涉及一种土壤中抗生素产生菌及其筛选、鉴定方法。

背景技术:

2.一直以来,植物病害成为威胁农作物产量的潜在因素。不仅会影响农作物的产量,降低其品质,严重时会导致颗粒无收,给农民带来巨大损失,而且也不利于农产品的储藏、加工和运输。目前,化学农药是防治植物病虫害的一种有效方法,但化学农药含各种化学试剂,对植物本身的危害、对人和动物食用后的食品安全隐患以及在使用过程中造成的环境污染问题仍难以解决。再者,随着生活水平的提高,人们对“绿色无公害食品”的要求越来越高,需求量越来越大,因此新型高效低毒农用抗生素的开发势在必行。

3.生物方法相对于化学方法具有低毒性、高效性,无污染性,而且生物农药的选择性强、安全性高,所以生物学方法的开发和应用是未来农业病害防治的趋势,也将受到世界各国越来越多的重视。土壤中含有丰富的微生物资源,这些微生物能产生抗生素、抗真菌剂和免疫抑制剂等多种有用的次级代谢物,放线菌群或少部分丝状真菌是它们的主要来源。然而,生活中利用的抗生素大多是由抗生素产生的,筛选出来的放线菌却很少,据报道仅有0.1%~0.5%,因此开展抗生素产生菌的研究为大势所趋。

4.有鉴于此,针对以上现有技术的不足,本发明提供一种土壤中抗生素产生菌及其筛选、鉴定方法,筛选得到的抗生素产生菌对细菌有很好的抑制作用,且该筛选、鉴定方法相对于化学方法具有低毒性、高效性、无污染性的特点。

技术实现要素:

5.(1)要解决的技术问题

6.本发明的目的在于提供一种土壤中抗生素产生菌的筛选、鉴定方法,以解决现有技术中抗生素毒性大、污染大、难于储藏、加工和运输困难的问题。

7.(2)技术方案

8.为了解决上述问题,本发明一方面提供了一种土壤中抗生素产生菌的筛选、鉴定方法,其包括以下步骤:

9.s1、培养基配制:配制高氏一号培养基、lb固体培养基;

10.s2、取样:采用五点交叉取样法在营养丰富的土壤中取样;

11.s3、制样:称取定量的土壤样品于锥形瓶中,加入无菌水并摇匀,静置半分钟,以获得基础菌悬液,再取多支无菌试管,依次加入无菌水稀释、混匀,以获得不同浓度梯度的菌悬液;

12.s4、目的菌株的筛选分离:分别取不同浓度梯度的菌悬液分别注入多组培养皿内,待菌悬液凝固后得到多组培养平板,取s1步骤中的高氏一号培养基,在微波炉中加热使其融化,待其冷却后分别倒入多组培养平板中,微微晃动,使菌落分散均匀,待其凝固后将培

养平板倒扣在恒温箱中培养7天;

13.s5、目的菌株的纯化:挑去培养平板上质地紧密、表面呈绒状的菌落,或干燥、褶皱、较小的单菌落,以实现培养平板的除杂,再将除杂后培养平板中的菌落接种于高氏一号培养基上进行分离纯化,在培养箱中培养7天,以获得抗生素产生菌。

14.s6、目的菌株的鉴定:目的菌株的鉴定:将步骤s5培养得到的抗生素产生菌依次进行测定、测序,以鉴定抗生素产生菌的类型。

15.进一步地,步骤s1中,高氏一号培养基的组成为:可溶性淀粉为20g/l、kno3为1g/l、nacl为0.5g/l、k2hpo4为0.5g/l、mgso4为0.5g/l、feso4为0.01g/l、琼脂15g/l。

16.进一步地,步骤s2中,土壤取样时去除表层土壤,然后挖取深处的土壤,除去杂物,土样取回后立即进行实验。

17.进一步地,步骤s3中,所述基础菌悬液的浓度为10-2

g/l,不同浓度梯度的菌悬液的浓度分别为10-3

g/l、10-4

g/l、10-5

g/l、10-6

g/l。

18.进一步地,步骤s4中,所述冷却的温度为45℃~50℃,所述恒温箱的温度为28℃。

19.进一步地,步骤s5中,所述培养箱的温度为28℃。

20.进一步地,步骤s6中,所述测定为抗菌谱测定,具体为将lb固体培养基加热、冷却至室温后进行倒平板,待平板冷凝后将指示菌涂布在培养基上,再取适量的步骤s5得到的抗生素产生菌于平板分区的中央,培养一天后观察抑菌圈形成情况。

21.进一步地,所述测序为16srdna/18srdna扩增子测序,包括依次进行抗生素产生菌dna基因提取、pcr扩增反应及dna序列测试与分析。

22.本发明另一方面还提供了一种由上述筛选方法得到的抗生素产生菌。

23.进一步地,所述抗生素产生菌为红青霉、杂色曲霉、委内瑞拉链霉菌、山丘链霉菌、墨西哥链霉菌、华丽黄链霉菌、溶藻链霉菌中的一种或多种。

24.(3)有益效果

25.综上,本发明上述技术方案具有如下优点:

26.本发明提供的抗生素产生菌筛选、鉴定方法中,通过将土壤样品制备、抗生素菌株筛选与纯化,再通过抗菌谱测定、16srdna/18srdna扩增子测序可快鉴定出菌株类别。通过抗菌活性分析证明筛选得到的抗生素产生菌对部分细菌有很好的抑制作用。本发明中抗生素产生菌筛选、鉴定方法具有低毒性、高效性、无污染性的特点,通过本方法筛选得到的菌株为下一步研究菌株的生产性能和新药剂开发创造了条件,同时对未来抗生素的生产提供了新资源和新思路,在医药、农业行业具有广阔的应用前景。

附图说明

27.图1是本发明实施例1筛选筛选的抗生素产生菌的菌落形态特征图。

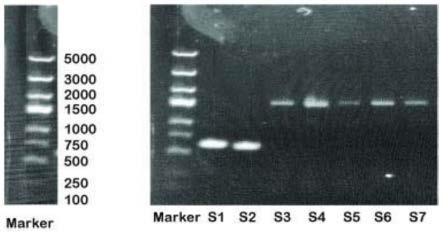

28.图2是本发明实施例1中筛选筛选的抗生素产生菌使用引物进行16srdna/18srdna扩增子反应得到的产物dna测序图。

具体实施方式

29.下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例的详细描述和附图用于示例性地说明本发明的原理,但不能用来限制本发明的范围,即本发明

不限于所描述的实施例。

30.本发明提供的一种土壤中抗生素产生菌的筛选、鉴定方法,所述方法具体包括以下步骤:

31.s1、培养基配制:高氏一号培养基、lb固体培养基的配制;

32.具体地,高氏一号培养基的组成为:可溶性淀为20g/l、kno3为1g/l、nacl为0.5g/l、k2hpo4为0.5g/l、mgso4为0.5g/l、feso4为0.01g/l、琼脂15g/l,ph值为7.1~7.5;

33.lb固体培养基组成:蛋白胨10g/l、肉提取物3g/l、乳糖5g/l、溴麝香草酚蓝0.024g/l,ph值调至7.0。

34.s2、取样:采用五点交叉取样法在营养丰富的土壤中取样;

35.具体地,土壤取样时去除表层约2cm厚的土壤,然后挖取约深为2-10cm处的土壤,除去杂物,土样取回后立即进行实验。

36.s3、制样:称取一定量的土壤样品于锥形瓶中,加入无菌水,轻轻摇晃锥形瓶,使菌体均匀分布,静置半分钟,以获得基础菌悬液,再准备4支装无菌试管,依次加入无菌水稀释、混匀,以获得不同浓度梯度的菌悬液;

37.具体地,首先配制浓度为10-2

g/l的基础菌悬液,再通过稀释、混合均匀后,得到的不同浓度梯度的菌悬液的浓度分别为10-3

g/l、10-4

g/l、10-5

g/l、10-6

g/l。操作过程应严格防止杂菌的污染。

38.s4、目的菌株的筛选分离:分别取不同浓度梯度的菌悬液分别注入多组培养皿内,待菌悬液凝固后得到多组培养平板,取s1步骤中的高氏一号培养基,在微波炉中加热使其融化,待其冷却后分别倒入多组培养平板中,微微晃动,使菌落分散均匀,待其凝固后将培养平板倒扣在恒温箱中培养7天;

39.具体的,所述冷却的温度为45℃~50℃,所述恒温箱的温度为28℃。

40.s5、目的菌株的纯化:挑去培养平板上质地紧密、表面呈绒状的菌落,或干燥、褶皱、较小的单菌落,以实现培养平板的除杂,再将除杂后培养平板中的菌落接种于高氏一号培养基上进行分离纯化,在培养箱中培养7天,以获得抗生素产生菌;

41.具体地,所述培养箱的温度为28℃。

42.s6、目的菌株的鉴定:将步骤s5培养得到的抗生素产生菌依次进行测定、测序,以鉴定抗生素产生菌的类型。

43.具体地,所述测定为抗菌谱测定,具体为将lb固体培养基加热、冷却至室温后进行倒平板,待平板冷凝后将指示菌涂布在培养基上,再取适量的步骤s5得到的抗生素产生菌于平板分区的中央,培养一天后观察抑菌圈形成情况。

44.具体地,指示菌为实验室保存菌种:副溶血球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、酿酒酵母、粪链球菌和蜡样芽孢杆菌。

45.具体地,所述测序为16srdna/18srdna扩增子测序,测序方法为:先用菌种鉴定所用引物对抗生素产生菌进行pcr扩增反应,然后将pcr扩增产物进行dna序列测定与分析。

46.具体的,菌种鉴定作用引物为细菌引物和真菌引物。

47.具体地,pcr扩增反应为:先提取抗生素产生菌的基因组,然后加入菌种鉴定所用引物形成pcr扩增反应体系,设定pcr循环条件后进行pcr扩增反应。

48.具体地,dna序列测定与分析为:将pcr扩增产物用dna胶回收试剂盒进行纯化,纯

化后的dna立即送至测序,所得序列用genbank数据库的blastn程序进行序列对比分析,以鉴定抗生素产生菌的类型。

49.实施例1

50.1.材料准备

51.土壤取样:取自校园;采用五点交叉取样法在营养丰富的土壤中进行取样。去除表层约2cm厚的土壤,然后挖取约深为2cm~10cm处的土壤,除去杂物,如粒石、残根等,装入烧杯中。土样取回后立即进行实验。

52.指示菌:副溶血球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、酿酒酵母、粪链球菌和蜡样芽孢杆菌、,本实验室保存菌种。

53.2.培养基配制

54.高氏一号培养基组成:可溶性淀粉为20g/l、kno3为1g/l、nacl为0.5g/l、k2hpo4为0.5g/l、mgso4为0.5g/l、feso4为0.01g/l、琼脂为15.0g/l,ph值调至7.1~7.5;

55.lb固体培养基组成:蛋白胨为10g/l、肉提取物为3g/l、乳糖为5g/l、溴麝香草酚蓝为0.024g/l,ph值调至7.0

±

0.2;

56.ypd培养基组成:酵母膏10g/l、葡萄糖20g/l、蛋白胨20g/l、琼脂15g/l。

57.3.制备悬液及梯度稀释

58.用电子天平称取1g土壤样品,倒入锥形瓶中,加入99ml无菌水,轻轻摇晃锥形瓶10min~20min,使菌体分布均匀,在锥形瓶上标记为10-2

浓度的菌悬液,静置半分钟。再准备4支装无菌试管,加入4.5ml无菌水,并在试管上贴上标签纸,对其编号,标签的编号依次为10-3

、10-4

、10-5

和10-6

。在标签为10-3

的试管中,加入4.5ml无菌水,和0.5ml浓度为10-2

的土壤菌悬液,并吹吸吸管3~4次,使充分混匀,此土壤稀释液的浓度即为10-3

。10-4

浓度的土壤稀释液、10-5

浓度的土壤稀释液和10-6

浓度的土壤稀释液也按此方法配置。操作过程应严格防止杂菌的污染。

59.4.目的菌株的筛选分离

60.分别取1ml10-3

、10-4

和10-5

菌悬液,注入培养皿内,每一个梯度两个平板。取出已配置好的高氏一号培养基,在微波炉中加热使其融化,待其温度温度冷却至45℃~50℃后,倒入培养皿内,微微晃动,使菌落分散均匀,待其凝固后,将平板倒扣在恒温箱中,28℃培养7天,观察菌落产生情况,并在本子上做好记录。

61.5.目的菌种的纯化

62.挑去平皿上质地紧密、表面呈绒状的菌落,或干燥、褶皱、较小的单菌落,接种于高氏一号培养基上进行分离纯化,在培养箱(28℃)中培养7天,观察菌落表面的形态特征。

63.6.抗菌谱测定

64.(1)将配制好的lb固体培养基在微波炉中进行加热,待其冷却至室温后后进行倒平板。

65.(2)待平板冷却凝固后,用涂布棒将指示菌涂布在适宜的培养基上。

66.(3)挖取适量已纯化的目的菌株于平板分区的中央,培养一天后,观察抑菌圈形成情况。

67.挑选土壤中筛选出的单菌落,以蜡样芽孢杆菌或大肠杆菌为指示菌进行初筛,共筛选出25株抑菌效果明显的菌株。经过分离纯化和菌丝形态分析,该25株菌株属于7种不同

类型菌种,如图1所示,编号分别为s1-s7。

68.7. 16srdna/18srdna序列测定和分析

69.采用细菌引物和真菌引物分别对7种菌株进行pcr扩增反应,然后对pcr扩增产物进行dna序列测定与分析。

70.(1)基因组dna的提取:采用基因组dna抽提试剂盒(ezup柱式)(生物工程有限公司,上海)分别提取以上7种菌株基因组。

71.(2)pcr扩增反应:采用菌种鉴定所用引物如表1所示,pcr反应体系如表2所示,pcr循环条件如表3所示。

72.表1菌种鉴定所用引物

[0073][0074]

表2 pcr反应体系

[0075][0076]

表3 pcr循环条件

[0077][0078]

经提取7株抗生素产生菌的基因组,并分别使用16srdna/18srdna引物进行扩增反应,pcr扩增反应产物鉴定结果如图2所示,菌株s1和s2为真菌,s3-s7为细菌。

[0079]

8.再将以上的pcr扩增产物用dna胶回收试剂盒(sanprep柱式)(生物工程有限公

司,上海)进行纯化,纯化后的dna立即送至测序(生工生物工程股份有限公司,上海)。

[0080]

再将纯化后的基因组序列进行测序,所得序列用genbank数据库的blast程序进行对比分析,分析结果如表4所示。结果表明7株抗生素产生菌分别为产红青霉、杂色曲霉、委内瑞拉链霉菌、山丘链霉菌、墨西哥链霉菌、华丽黄链霉菌和溶藻链霉菌,其形态特征与相关文献描述相符。

[0081]

表4菌株的鉴定结果

[0082][0083]

9.抗生素产生菌抑菌性分析

[0084]

为了检测以上7种菌株的抑菌效果,以实验室保存的8种菌株作为指示菌,进行抑菌活性分析,结果如表5所示。

[0085]

表5抑菌活性测定结果

[0086][0087]

实验结果表明,s1对金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌两种细菌有抑制作用,s2对大肠杆菌有抑制作用,s3对蜡样芽孢杆菌、粪链球菌两种细菌有抑制作用,s4对金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌、粪链球菌、酿酒酵母四种细菌有很好的抑菌效果,s5对金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌两种细菌有抑菌效果,s6对金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌、大肠杆菌、粪链球菌四种细菌很好的的抑制作用,s7对金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌、粪链球菌、酿酒酵母四种细菌有较好的抑制作用。

[0088]

综上所述,本发明提供的土壤中抗生素产生菌的筛选、鉴定方法中,通过将土壤制备、抗生素菌株的筛选与纯化,通过抗菌谱测定、16srdna/18srdna扩增子测序可快鉴定出菌株类别,实验证明筛选得到的抗生素产生菌对部分细菌有很好的抑制作用。

[0089]

需要明确的是,本发明并不局限于上文所描述并在图中示出的特定步骤和结构。并且,为了简明起见,这里省略对已知方法技术的详细描述。

[0090]

以上所述仅为本技术的实施例而已,并不限制于本技术。在不脱离本发明的范围的情况下对于本领域技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的权利要求范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1