冷却系统的制作方法

冷却系统

1.相关申请的相互参照

2.本技术基于2019年5月14日提出申请的日本专利申请2019

‑

091111号并主张其优先权的利益,将该专利申请的全部内容作为参照编入于本说明书。

技术领域

3.本发明涉及一种冷却系统。

背景技术:

4.以往,有以下的专利文献1所记载的冷却系统。专利文献1所记载的冷却系统具有风量比例调整引导件,该风量比例调整引导件对流向车辆的冷凝器和散热器的行驶风的风量与流向中冷器的行驶风的风量的风量比例进行调整。冷凝器与散热器在行驶风的流动方向上排列配置。冷凝器相比于散热器配置于行驶风的流动方向的上游侧。中冷器被配置为在与行驶风的流动方向正交的方向上与冷凝器和散热器相邻。

5.风量比例调整引导件由形成为从冷凝器与中冷器之间朝向行驶风的上游侧延伸的板状的部件构成。风量比例调整引导件在冷凝器与中冷器之间的部分具有旋转轴,通过以该旋转轴为中心旋转,可以使流向散热器和冷凝器的行驶风的风量增加,或使流向中冷器的行驶风的风量增加。在车辆的速度比规定速度快的高速行驶时,该冷却系统使风量比例调整引导件旋转,以使流向中冷器的行驶风的风量增加。另外,在发动机冷却水的温度上升的情况下,或者冷凝器内的压力上升而空调负荷增加的情况下,该冷却系统使风量比例调整引导件旋转,以使流向散热器和冷凝器的行驶风的风量增加。

6.现有技术文献

7.专利文献

8.专利文献1:日本特开2005

‑

112186号公报

9.在专利文献1所记载的冷却系统中,将风量比例调整引导件的长度设置的越长,就越能够提高风量的控制性,但是有搭载性恶化的风险。反之,将风量比例调整引导件的长度设置地越短,就越能够提高搭载性,但风量的控制性可能降低。这样,在引用文献1所记载的冷却系统中,由于风量的控制性与搭载性具有取舍关系,因此很难兼顾两者。

技术实现要素:

10.本发明的目的在于,提供一种能够兼顾风量的控制性和搭载性的冷却系统。

11.根据本发明的一个方式的冷却系统具备多个热交换部、风门装置以及控制部。多个热交换部通过在流动于内部的流体与流动于外部的空气之间进行热交换来冷却流体。风门装置被配置为与多个热交换部中的、至少特定的热交换部的芯面相对,并且能够调整在特定的热交换部流动的空气的风量。控制部控制风门装置。控制部判断是否需要增加在与特定的热交换部不同的其他热交换部流动的空气的风量,在判断为需要增加在其他热交换部流动的空气的风量的情况下,通过使风门装置的开度向成为闭状态的方向变化来减少在

特定的热交换部流动的空气的风量,并增加在其他热交换部流动的空气的风量。

12.根据该结构,通过控制部对风门装置进行控制,从而能够调整在其他热交换部流动的空气的风量,因此,能够确保风量的控制性。另外,由于风门装置被配置为与特定的热交换部的芯面相对,因此,不会有以往的冷却系统那样的、用于调整风量的部件在空气流方向上大幅地突出的情况,因此能够确保搭载性。

附图说明

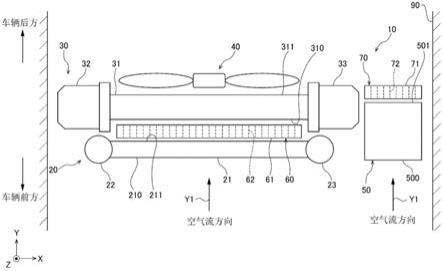

13.图1是表示第一实施方式的冷却系统的概略结构的图。

14.图2是示意性地表示第一实施方式的冷却系统的立体结构的立体图。

15.图3是表示第一实施方式的冷却系统的电结构的框图。

16.图4是表示通过第一实施方式的控制装置执行的处理的步骤的流程图。

17.图5是表示第一实施方式的冷却系统的动作例的图。

18.图6是表示第一实施方式的第一变形例的冷却系统的概略结构的图。

19.图7是表示第一实施方式的第二变形例的冷却系统的概略结构的图。

20.图8是示意性地表示第二实施方式的冷却系统的立体结构的立体图。

21.图9是表示第二实施方式的冷却系统的电结构的框图。

22.图10是示意性地表示第二实施方式的第一变形例的冷却系统的立体结构的图。

23.图11是示意性地表示第二实施方式的第二变形例的冷却系统的立体结构的图。

24.图12是示意性地表示其他实施方式的冷却系统的立体结构的图。

25.图13是示意性地表示其他实施方式的冷却系统的立体结构的图。

具体实施方式

26.以下,参照附图对冷却系统的一个实施方式进行说明。为了容易理解说明,在各附图中对相同的结构要素尽可能地标注相同的符号,并省略重复说明。

27.<第一实施方式>

28.首先,对图1所示的第一实施方式的冷却系统10进行说明。冷却系统10搭载于车辆。冷却系统10具备冷凝器20、散热器30、风扇装置40、中冷器50、第一风门装置60以及第二风门装置70。这些要素配置于车辆的发动机室内的空气通路90。在空气通路90中,从车辆的格栅开口部导入的空气即行驶风沿箭头y1所示的方向流动。在本实施方式中,冷凝器20和散热器30相当于特定的热交换部,中冷器50相当于与特定的热交换部不同的热交换部。

29.以下,为了方便起见,将箭头y1所示的方向称为“空气流方向y1”。另外,将从格栅开口部导入的空气称为“外气”。图中的箭头x所示的方向表示车辆左右方向,箭头y所示的方向表示车辆前后方向。箭头z所示的方向表示车辆高度方向。

30.冷凝器20是构成搭载于车辆的空调装置的制冷循环的要素之一。冷凝器20是通过循环于制冷循环的制冷剂与外气的热交换来使制冷剂冷却而冷凝的热交换器。冷凝器20具备芯部21以及箱22、23。

31.芯部21具有多个管和多个翅片。多个管在车辆高度方向z上具有规定的间隙地层叠配置。管形成为沿车辆左右方向x延伸。在管的内部形成有制冷剂的流动流路。外气沿箭头y1所示的方向在多个管之间的间隙流动。翅片配置于相邻管之间的间隙。翅片通过增加

对于外气的传热面积来提高冷凝器20的热交换效率。以下,将芯部21的空气流方向y1的上游侧的外表面称为“上游侧芯面210”,将空气流方向y1的下游侧的外表面称为“下游侧芯面211”。

32.箱22、23分别配置于车辆左右方向x上的芯部21的两端部。各箱22、23是向芯部21的各管分配制冷剂或聚集流过芯部21的各管的制冷剂的部分。

33.在冷凝器20中,通过在流动于芯部21的各管的制冷剂与流动于芯部21的各管的外部的外气之间进行热交换,从而制冷剂被冷却而冷凝。

34.散热器30相对于冷凝器20配置于空气流方向y1的下游侧。散热器30是通过发动机冷却水与外气的热交换来冷却发动机冷却水的热交换器。散热器30具备芯部31以及箱32、33。

35.与冷凝器20的芯部21同样地,芯部31具有多个管和多个翅片。以下,将芯部31的空气流方向y1的上游侧的外表面称为“上游侧芯面310”,将空气流方向y1的下游侧的外表面称为“下游侧芯面311”。

36.箱32、33分别配置于车辆左右方向x上的芯部31的两端部。各箱32、33是向芯部31的各管分配发动机冷却水或聚集流过芯部31的各管的发动机冷却水的部分。

37.在散热器30中,通过在流动于芯部31的各管的内部的发动机冷却水与流动于芯部31的各管的外部的外气之间进行热交换,从而发动机冷却水被冷却。

38.在空气流方向y1上的散热器30的下游侧配置有风扇装置40。风扇装置40基于供给电力而旋转,由此,强制性地生成朝向空气流方向y1的方向的空气流,并向冷凝器20和散热器30供给外气。

39.中冷器50被配置为在车辆左右方向x上与冷凝器20和散热器30相邻。因此,中冷器50在与空气流方向y1正交的方向上相对于冷凝器20和散热器30排列配置。被吸入车辆的发动机的空气在中冷器50的内部流动。在中冷器50中,通过在流动于其内部的发动机的吸入空气与流动于其外部的外气之间进行热交换,从而冷却发动机的吸入空气。以下,将中冷器50的空气流方向y1的上游侧的外表面称为“上游侧芯面500”,将空气流方向y1的下游侧的外表面称为“下游侧芯面501”。

40.另外,在本实施方式中,流动于冷凝器20的内部的制冷剂、流动于散热器30的内部的发动机冷却水以及流动于中冷器50的内部的发动机的吸入空气相当于流动于热交换部的内部的流体。

41.第一风门装置60配置于冷凝器20的芯部21与散热器30的芯部31之间。第一风门装置60被配置为与冷凝器20的下游侧芯面211相对且与散热器30的上游侧芯面310相对。如图2所示,第一风门装置60是所谓的叶片式的风门装置,具备形成为矩形框状的框架61和进行开闭动作的多个叶片62。多个叶片62形成为沿车辆高度方向z延伸。多个叶片62在车辆左右方向x上隔开规定的间隔地排列配置。各叶片62的两端部被框架61支承为能够旋转。

42.如图3所示,冷却系统10具备使第一风门装置60的多个叶片62旋转的第一促动器装置82。第一促动器装置82使多个叶片62旋转动作,由此框架61的内部空间被开闭。在框架61的内部空间打开的情况下,即第一风门装置60为开状态的情况下,外气能够通过框架61的内部空间,因此,外气被供给向冷凝器20和散热器30。当通过叶片62的旋转动作而框架61的内部空间被关闭时,即第一风门装置60成为闭状态时,外气变得不能通过框架61的内部

空间,因此,外气向冷凝器20和散热器30的供给被阻断。进而,在第一风门装置60中,通过调整叶片62的旋转角度而将框架61的内部空间的开度设定为任意的开度,也能够调整向冷凝器20和散热器30供给的外气的流量。

43.如图2所示,第二风门装置70相对于中冷器50配置于空气流方向y1的下游侧。第二风门装置70被配置为与中冷器50的下游侧芯面501相对。第二风门装置70与第一风门装置60同样地具备形成为矩形框状的框架71和进行开闭动作的多个叶片72。多个叶片72形成为沿车辆高度方向z延伸。多个叶片72在车辆左右方向x上隔开规定的间隔地排列配置。各叶片72的两端部被框架71支承为能够旋转。

44.如图3所示,冷却系统10具备使第二风门装置70的多个叶片72旋转的第二促动器装置83。第二促动器装置83使多个叶片72旋转动作,由此,框架71的内部空间被开闭。在框架71的内部空间打开的情况下,即第二风门装置70为开状态的情况下,外气能够通过框架71的内部空间,因此,外气被供给向中冷器50。当通过叶片72的旋转动作而框架71的内部空间被关闭时,即第二风门装置70成为闭状态时,外气变得不能通过框架71的内部空间,因此,外气向中冷器50的供给被阻断。进而,在第二风门装置70中,通过调整叶片72的旋转角度而将框架71的内部空间的开度设定为任意的开度,也能够调整向中冷器50供给的外气的流量。

45.如图3所示,冷却系统10还具备车载传感器80和控制装置81。

46.车载传感器80是搭载于车辆的传感器,用于检测车辆的各种运行状态。车载传感器80中包含例如检测油门踏板的踏入量的油门位置传感器等。

47.控制装置81以具有cpu、存储器等的微型计算机为中心而构成。在本实施方式中,控制装置81相当于控制部。控制装置81通过控制第一促动器装置82和第二促动器装置83的驱动来控制第一风门装置60和第二风门装置70各自的开闭状态。

48.接着,参照图4,对由控制装置81执行的各风门装置60、70的开闭控制进行具体说明。另外,控制装置81以规定的周期反复执行图4所示的处理。

49.如图4所示,首先,作为步骤s10的处理,控制装置81对是否是车辆的急加速时进行判断。控制装置81基于例如包含于车载传感器80的油门位置传感器的输出信号检测油门踏板的踏入量,并且根据检测出的油门踏板的踏入量为规定值以上而判断为是车辆的急加速时。在车辆的急加速时,由于需要使发动机的输出过渡性地上升,因此,提高中冷器50中的吸入空气的冷却能力是有效的。在本实施方式的冷却系统10中,为了提高中冷器50中的吸入空气的冷却能力而增加在中冷器50流动的外气的风量。在本实施方式中,步骤s10的判断处理相当于判断是否需要增加在中冷器50流动的外气的风量的处理。

50.在由步骤s10的处理作出否定判断的情况下,即不是车辆的急加速时的情况下,作为步骤s13的处理,控制装置81执行各风门装置60、70的通常控制。各风门装置60、70的通常控制被单独执行。

51.例如,作为通常控制,控制装置81在发动机的冷启动时将各风门装置60、70设为闭状态。由此,能够暂时地阻断外气向发动机室的外气的流入,因此发动机的提前暖机成为可能。

52.另外,作为通常控制,控制装置81基于来自控制发动机的发动机ecu以及来自控制空调装置的空调ecu的指示来控制第一风门装置60的开度。发动机ecu利用水温传感器监视

发动机冷却水的温度,基于由水温传感器检测出的发动机冷却水的温度对控制装置81指示调整第一风门装置60的开度。发动机ecu在例如发动机冷却水的温度变为规定温度以上的情况下,为了降低发动机冷却水的温度,对控制装置81进行指示以将第一风门装置60设为开状态。空调ecu利用压力传感器监视从冷凝器20排出的制冷剂的压力,基于由压力传感器检测出的制冷剂的压力对控制装置81指示调整第一风门装置60的开度。空调ecu在例如制冷剂的压力变为规定压力以上的情况下,判定制冷剂为高温状态,为了降低制冷剂的温度,对控制装置81进行指示以将第一风门装置60设为开状态。

53.另外,作为通常控制,控制装置81基于来自发动机ecu的指示来控制第二风门装置70的开度。发动机ecu基于通过车速传感器检测出的车辆的速度来对控制装置81指示调整第二风门装置70的开度。发动机ecu在车辆的速度为规定速度以上的情况下,为了冷却发动机的吸入空气而提高发动机的输出,对控制装置81进行指示以将第二风门装置70设为开状态。

54.另一方面,在由步骤s10的处理作出肯定判断的情况下,即是车辆的急加速时情况下,控制装置81判定为需要增加在中冷器50流动的外气的风量。在该情况下,作为步骤s11的处理,控制装置81将第一风门装置60设为闭状态,作为步骤s12的处理,控制装置81将第二风门装置70设为开状态。由此,如图5所示,外气向冷凝器20和散热器30的供给被阻断,因此,在空气通路90流动的外气几乎都流向中冷器50。因此,由于能够增加在中冷器50流动的外气的流量,所以,在中冷器50的内部流动的吸入空气被进一步冷却。结果,能够提高发动机的输出,因此能够应对车辆的急加速。

55.另外,在步骤s11的处理中,也可以将第一风门装置60的开度设定为比全闭状态稍微打开的开度等。即,步骤s11的处理只要是使第一风门装置60的开度相比于通常控制向成为闭状态的方向变化的处理即可,第一风门装置60的开度可以被任意地设定。在步骤s11的处理中,如果使第一风门装置60的开度相比于通常控制向成为闭状态的方向变化,就能够增加在中冷器50流动的外气的流量,因此,能够得到进一步冷却在中冷器50的内部流动的吸入空气的效果。

56.根据以上说明的本实施方式的冷却系统10,能够得到以下的(1)和(2)所示的作用和效果。

57.(1)在通过图4的步骤s10的处理判断为需要增加在中冷器50流动的外气的风量的情况下,控制装置81通过使第一风门装置60的开度向成为闭状态的方向变化来减少在冷凝器20和散热器30流动的外气的风量,并且增加在中冷器50流动的外气的风量。根据这样的结构,即使在中冷器50的要求风量过渡性地增加的情况下,通过控制装置81控制风门装置60、70,也能够对在中冷器50流动的外气的风量进行增量调整,因此,能够确保风量的控制性。另外,第一风门装置60被配置为与冷凝器20的下游侧芯面211相对,且与散热器30的上游侧芯面310相对。另外,第二风门装置70被配置为与中冷器50的下游侧芯面501相对。由此,不会有以往的冷却系统那样的、用于调整风量的部件在空气流方向y1上大幅地突出的情况,因此能够确保搭载性。

58.(2)第一风门装置60相对于冷凝器20配置于空气流方向y1的下游侧。根据这样的结构,由于在冷凝器20的空气流方向y1的上游侧没有设置结构物,因此能够提高搭载性。

59.(第一变形例)

60.接着,对第一实施方式的冷却系统10的第一变形例进行说明。

61.如图6所示,在本变形例的冷却系统10中,第一风门装置60相对于冷凝器20配置于空气流方向y1的上游侧。另外,第二风门装置70相对于中冷器50配置于空气流方向y1的上游侧。

62.即使是这样的结构,也能够得到上述的(1)所示的作用和效果。另外,在第一风门装置60和第二风门装置70被设为闭状态时,能够在更上游侧阻断外气的流动,因此,能够更可靠地阻断外气向发动机室内的侵入。结果,容易提高车辆的空气动力性能。

63.(第二变形例)

64.接着,对第一实施方式的冷却系统10的第二变形例进行说明。

65.如图7所示,本变形例的冷却系统10在没有第二风门装置70这点上与第一实施方式的冷却系统10不同。即,在本变形例的冷却系统10中,第一风门装置60被配置为分别仅与冷凝器20和散热器30各自的芯面211、310相对。本变形例的控制装置81省略步骤12的处理而执行图4所示的处理。即使是这样的结构,也能够得到上述的(1)所示的作用和效果。另外,由于没有设置对应于中冷器50的第二风门装置70,因此能够使结构简化。

66.<第二实施方式>

67.接着,对第二实施方式的冷却系统10进行说明。以下,以与第一实施方式的冷却系统10的不同点为中心进行说明。

68.如图8所示,本实施方式的冷却系统10在没有中冷器50和第二风门装置70这点上与第一实施方式的冷却系统10不同。另外,本实施方式的散热器30的芯部31被划分为第一芯部31a和第二芯部31b。第一芯部31a和第二芯部31b在与空气流方向y1正交的方向上排列配置。在第一芯部31a的各管的内部流动有高温冷却水。高温冷却水是用于冷却例如发动机的冷却水。在第一芯部31a中,通过在流动于各管的内部的高温冷却水与流动于各管的外部的外气之间进行热交换,从而高温冷却水被冷却。在第二芯部31b的各管的内部流动有低温冷却水。低温冷却水是用于冷却例如车辆的行驶用的电动机及其周边设备的冷却水。第二芯部31b的面积与第一芯部31a的面积相比较小。在第二芯部31b中,通过在流动于各管的内部的低温冷却水与流动于各管的外部的外气之间进行热交换,从而低温冷却水被冷却。另外,以下,将芯部31中的第一芯部31a与第二芯部31b的边界部分称为“芯边界部313”。

69.在箱32中,设置有将其内部空间分隔为第一箱空间321和第二箱空间322的分隔部320。在箱33中,也同样地设置有将其内部空间分割为第一箱空间和第二箱空间的分隔部。箱32的第一箱空间321和箱33的第一箱空间分别与第一芯部31a的各管连接,并且是向第一芯部31a的各管分配高温冷却水或聚集流过第一芯部31a的各管的高温冷却水的部分。箱32的第二箱空间322和箱33的第二箱空间与第二芯部31b的各管连接,并且是向第二芯部31b的各管分配低温冷却水或聚集流过第二芯部31b的各管的低温冷却水的部分。

70.在风门装置60的框架61设置有将风门装置60的内部空间分隔为第一内部空间s1和第二内部空间s2的架设部610。架设部610设置于与散热器30的芯边界部313对应的位置。框架61的第一内部空间s1与散热器30的第一芯部31a相对。框架61的第二内部空间s2与散热器30的第二芯部31b相对。

71.风门装置60具备在框架61的第一内部空间s1排列配置的第一叶片62a和在框架61的第二内部空间s2排列配置的第二叶片62b。

72.如图9所示,冷却系统10具备使第一叶片62a旋转的第一促动器装置84和使第二叶片62b旋转的第二促动器装置85。第一促动器装置84使第一叶片62a旋转动作,由此框架61的第一内部空间s1被开闭。第二促动器装置85使第二叶片62b旋转动作,由此框架61的第二内部空间s2被开闭。

73.接着,对本实施方式的冷却系统10的动作例进行说明。

74.本实施方式的控制装置81在基于通过车载传感器80检测出的运行状态而判断为需要过渡性地增加高温冷却水的冷却能力的情况下,通过控制各促动器装置84、85,从而将第一叶片62a设为开状态,并将第二叶片62b设为闭状态。另外,第二叶片62b的开度不限于全闭状态,也可以设定为比全闭状态稍微打开的开度等。由此,在图1所示的空气通路90流动的外气几乎都流向散热器30的第一芯部31a。因此,能够增加在第一芯部31a流动的外气的流量,所以能够过渡性地增加在第一芯部31a流动的高温冷却水的冷却能力。在该情况下,第二芯部31b相当于特定的热交换部,第一芯部31a相当于与特定的热交换部不同的热交换部。

75.另外,控制装置81在基于通过车载传感器80检测出的运行状态而判断为需要过渡性地增加低温冷却水的冷却能力的情况下,通过控制各促动器装置84、85,从而将第一叶片62a设为闭状态,并且将第二叶片62b设为开状态。另外,第一叶片62a的开度不限于全闭状态,也可以设定为比全闭状态稍微打开的开度等。由此,在图1所示的空气通路90流动的外气几乎都流向散热器30的第二芯部31b。因此,能够增加在第二芯部31b流动的外气的流量,所以能够过渡性地增加在第二芯部31b流动的低温冷却水的冷却能力。在该情况下,第一芯部31a相当于特定的热交换部,第二芯部31b相当于与特定的热交换部不同的热交换部。

76.根据以上说明的本实施方式的冷却系统10,能够得到以下的(3)和(4)所示的作用和效果。

77.(3)即使在各芯部31a、31b的要求风量过渡性地增加的情况下,通过控制装置81控制风门装置60,能够对在各芯部31a、31b流动的外气的风量进行增量调整,因此能够确保风量的控制性。另外,风门装置60被配置为与冷凝器20的下游侧芯面211相对且与散热器30的上游侧芯面310相对。由此,不会有以往的冷却系统那样的、用于调整风量的部件在空气流方向y1上大幅地突出的情况,因此能够确保搭载性。

78.(4)第一芯部31a和第二芯部31b一体地设置于作为一个热交换器的散热器30。根据这样的结构,与将用于高温冷却水的热交换器和用于低温冷却水的热交换器分别设置的情况相比,能够使结构简化。

79.(第一变形例)

80.接着,对第二实施方式的冷却系统10的第一变形例进行说明。

81.如图10所示,在本变形例的冷却系统10中,仅在与散热器30的第一芯部31a对应的部分设置有风门装置60。根据这样的结构,在第二芯部31b的要求风量过渡性地增加的情况下,通过控制装置81以将风门装置60设为闭状态的方式进行控制,能够对在第二芯部31b流动的外气的风量进行增量调整,因此能够确保风量的控制性。

82.(第二变形例)

83.接着,对第二实施方式的冷却系统10的第二变形例进行说明。

84.如图11所示,在本变形例的冷却系统10中,仅在与散热器30的第二芯部31b对应的

部分设置有风门装置60。根据这样的结构,在第一芯部31a的要求风量过渡性地增加的情况下,通过控制装置81以将风门装置60设为闭状态的方式进行控制,能够对在第一芯部31a流动的外气的风量进行增量调整,因此能够确保风量的控制性。

85.<其他实施方式>

86.另外,上述实施方式也可以通过以下的方式实施。

87.第一实施方式的控制装置81在判断为需要增加在冷凝器20和散热器30流动的外气的风量的情况下,也可以使第二风门装置70的开度相比于通常控制向成为闭状态的方向变化。由此,能够减少在中冷器50流动的外气的风量,并且增加在冷凝器20和散热器30流动的外气的风量。

88.通过第一实施方式的控制装置81执行的风门装置60、70的控制内容能够适当变更。例如,在车辆正在以中速或高速行驶的情况下,控制装置81也可以将第一风门装置60的开度设定为比全闭状态稍微打开的开度,并且将第二风门装置70的开度设定为闭状态。根据这样的结构,能够减少向发动机室内导入的外气的流量,因此能够提高车辆的空气动力性能。这样,控制装置81能够通过根据车辆的各种状况对风门装置60、70进行开闭,由此向冷凝器20、散热器30以及中冷器50中最合适的部件供给最合适的量的空气。对于第二实施方式的控制装置81也能够应用类似的结构。

89.能够根据冷却系统10的结构适当地变更风门装置60、70的形状、配置。例如,在图12所示的冷却系统10中,冷凝器20和中冷器50在车辆高度方向z上排列配置,并且散热器30被配置为在车辆后方侧与冷凝器20和中冷器50相对。在这样的冷却系统10中,也可以在冷凝器20的车辆前方侧配置有风门装置60。另外,如图13所示,也可以将风门装置60配置于在冷凝器20和中冷器50与散热器30之间形成的间隙。该风门装置60具有与图8所示的风门装置60相同的结构,风门装置60的内部空间通过框架61分隔为第一内部空间s1和第二内部空间s2。第一内部空间s1与冷凝器20相对。第二内部空间s2与中冷器50相对。风门装置60具备用于对第一内部空间s1进行开闭的第一叶片62a和用于对第二内部空间s2进行开闭的第二叶片62b。

90.控制装置81不限于基于是否在车辆的急加速时来进行风门装置60、70的开闭控制,也可以基于任意的车辆状态量来进行风门装置60、70的开闭控制。例如,也可以是,控制装置81基于车载传感器80检测车辆的速度、发动机冷却水的温度以及油门踏板的踏入量,在车辆的速度为规定速度以下且发动机冷却水的温度为规定温度以下时,在检测出规定值以上的油门踏板的踏入量的情况下,执行图4所示的步骤s11和s12的处理,在除此以外的情况下执行步骤s13的通常控制。对油门踏板的踏入量设定的规定值被设定为能够判定是否已进行了降档的值。或者,也可以是,控制装置81在车辆的速度变为规定速度以下的情况下,判定为车辆由于进入了弯道而减速,在车辆的减速的同时执行图4所示的步骤s11和s12的处理,在除此以外的情况下执行步骤s13的通常控制。另外,也可以是,控制装置81在执行过一次步骤s11和s12的处理之后执行步骤s13的通常控制的情况下,在一定时间内禁止执行步骤s11和s12的处理的执行。这是为了避免由于继续执行步骤s11和s12的处理而产生的不良情况。

91.图4所示的步骤s11和s12的处理的执行与步骤s13的通常控制的执行的切换例如可以基于乘员对设置于车辆的开关的手动操作来进行。在乘员坐在座椅上的状态下,在手

可够到的范围内存在开关的情况下,开关可以通过手来操作。另外,在乘员坐在座椅上的状态下,在脚能够够到的范围内存在开关的情况下,开关可以通过脚来操作。作为用于根据开关的操作驱动风门装置60、70的结构,可以采用例如通过在开关被操作时从开关向风门装置82、83发送指令信号来驱动风门装置60、70的结构、将开关与风门装置60、70通过电线物理连结并根据开关的操作联动地驱动风门装置60、70的结构等。

92.本发明中记载的控制装置81及其控制方法可以通过如下的一个或多个专用计算机来实现,该专用计算机由构成被编程为执行由计算机程序具体化了的一个或多个功能的处理器和存储器来提供。本发明中记载的控制装置81及其控制方法也可以通过如下的专用计算机来实现,该专用计算机通过构成包含一个或多个专用硬件逻辑电路的处理器来提供。本发明中记载的控制装置81及其控制方法也可以通过如下的一个或多个专用计算机来实现,该专用计算机由将被编程为执行一个或多个功能的处理器和存储器与包含一个或多个硬件逻辑电路的处理器进行组合而构成。计算机程序可以作为由计算机执行的指令被存储于计算机可读取的非瞬态的实体存储介质。专用硬件逻辑电路和硬件逻辑电路可以由包含多个逻辑电路的数字电路或逻辑电路来实现。

93.本发明不限定于上述的具体例。本领域技术人员对上述的具体例进行了适当的设计变更后的方式,只要具备本发明的特征,就包含于本发明的范围内。上述的各具体例所具备的各要素及其配置、条件、形状等不限定于例示的内容而能够进行适当变更。上述的各具体例所具备的各要素只要不产生技术上的矛盾,就能够适当地改变组合。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1