天窗装置的滴流机构的制作方法

1.本发明涉及一种安装在车辆的天窗装置中的滴流机构。

背景技术:

2.一种车辆的天窗装置的滴流机构,其配置用于接收从呈向上倾斜姿态的顶部面板的后边缘滴落的雨水和从封闭面板的前边缘滴落的雨水,接收从呈向下倾斜姿态的顶部面板的后边缘滴落的雨水,并且随着与顶部面板的后边缘一起移动而接收雨水,直至顶部面板向后移动成为全开姿态。

3.专利文献1(摘要)描述了一种技术,在车辆的天窗装置中,覆盖和露出形成于顶部的开口的盖构件由布置在开口两侧的导轨引导并且能够进行向上倾斜、即移动盖构件的后边缘,并且其一端可转动地连接到支撑盖构件的盖支架的后端,而另一端布置有排水引导结构,每个排水引导结构均具有突起并且在导轨上可滑动地滑动。在排水引导结构中支撑有用于接收从盖构件落下的水滴并排出到车外的后排水。

4.即,在专利文献1的滴流机构中,支撑后排水的排水引导结构的一端可转动地连接于盖支架的后端,另一端具有可在该导轨上滑动的突起,并且当顶部上下倾斜时,后排水也倾斜。

5.专利文献1:未审查的日本专利申请,公开号no.2002-274181。

技术实现要素:

6.技术问题

7.在传统技术中,排水构件随着顶部面板的倾斜运动而向上和向下运动,从而能够防止与顶部面板的后边缘分离。然而,排水构件的上下运动是前部以后部为中心而上下运动的倾斜运动。当顶部面板向上倾斜时,排水构件处于头部向上的倾斜姿态,从而难以充分实现接收雨水的作用。

8.本发明的目的在于提供一种能够解决现有技术中的这些问题的天窗装置的滴流机构。

9.本发明的目的在于提供一种天窗装置的滴流机构,该滴流机构能够通过使滴流构件随着顶部面板的倾斜运动而保持大致水平取向地上下运动而充分地发挥接收雨水的作用。

10.问题的解决方案

11.用于解决本发明的问题的具体手段如下。

12.首先,本发明的特征在于天窗装置的滴流机构h,滴流机构布置在框架结构f的上部,该框架结构f布置在形成于车辆顶部r中的开口k之下,滴流机构h布置在用于覆盖和露出开口k的顶部面板p的后边缘之下,滴流机构h配置为在顶部面板移动时与顶部面板p一起移动,滴流机构h包括:

13.滴流构件21,在其上表面具有沟槽部21a并且覆盖顶部面板p的后边缘的下侧的全

长;

14.一对左右可动体22,分别布置在设置于框架结构f的左右侧部的导轨fa上;

15.升降单元23,其将滴流构件21以允许滴流构件21能够上下运动的方式连接到左右可动体22中的每一个;以及

16.将滴流构件21与顶部面板p连接的联锁构件24,其中,

17.在升降单元23中,设置有将滴流构件21与可动体22连接的一对前后连杆构件25f和25r以及在升起方向对前后连杆构件25f和25r的滴流构件21连接侧的部分施力的施力构件26。

18.第二,本发明的特征在于升降单元23的前后连杆构件25f和25r彼此平行并且设定为具有大致相同的连杆长度l。

19.第三,本发明的特征在于,在升降单元23的前连杆构件25f中,前接合部25fb从下枢转支撑部25fa向后向下突出,在升降单元23的后连杆构件25r中,后接合部25rb从下枢转支撑部25ra向前向上突出,单个施力构件26连接为对前连杆构件25f的前接合部25fb和后连杆构件25r的后接合部25rb施加张力。

20.第四,本发明的特征在于,左右可动体22中的每一个均包括:后枢转支撑部22r,其枢转地支撑后连杆构件25r的下枢转支撑部25ra;前枢转支撑部22f,其布置在比所述后枢转支撑部22r更高的位置处并且枢转地支撑前连杆构件25f的下枢转支撑部25fa,以及

21.可动体22的上侧从所述前枢转支撑部22f到所述后枢转支撑部22r向上开口,以形成放置空间22a,前后连杆构件25f、25r的下枢转支撑部25fa、25ra和连接到所述下枢转支撑部25fa、25ra的施力构件26布置在所述放置空间中。

22.发明的有益效果

23.根据本发明,通过使滴流构件随着顶部面板的倾斜运动而保持大致水平取向地上下运动而充分地发挥接收雨水的作用。

24.即,在根据权利要求1的发明中,在将滴流构件21以允许滴流构件21能够上下运动的方式连接到左右可动体22中的每一个的升降单元23中,设置有将滴流构件21与可动体22连接的一对前后连杆构件25f和25r以及在升起方向对前后连杆构件25f和25r的滴流构件21连接侧的部分施力的施力构件26。这样,滴流构件21能够随着一对前后连杆构件25f、25r的倾斜运动而上下运动。通过使滴流构件21保持大致水平取向地上下运动,能够充分发挥接雨水的作用。

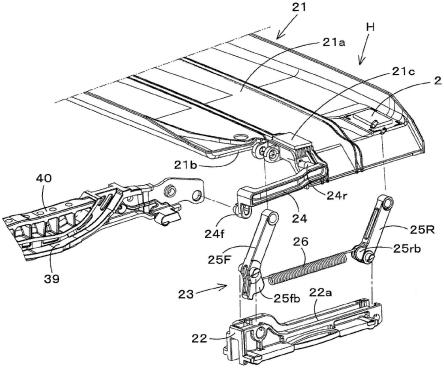

25.即,在权利要求2的发明中,升降单元23的前后连杆构件25f、25r彼此平行,并且设定为具有大致相同的连杆长度l。这样,滴流构件21能够尽可能水平取向地上下运动,并能充分发挥接收雨水的作用。

26.即,在根据权利要求3的发明中,单个施力构件26连接为对前连杆构件25f的前接合部25fb和后连杆构件25r的后接合部25rb施加张力。这样,能够使施加于前后连杆构件25f、25r的张力大致均匀,能够降低制造成本。

27.即,在根据权利要求4的发明中,在可动体22的上表面侧形成有从前枢转支撑部22f到后枢转支撑部22r向上开口的放置空间22a。这样,前后连杆构件25f、25r的下枢转支撑部25fa、25ra和连接到下枢转支撑部25fa、25ra的施力构件26能够布置在所述放置空间中,并且可以减小升降单元23在竖直方向上的尺寸。

附图说明

28.图1示出了本发明实施例的天窗装置的总体分解立体图;

29.图2a示出了沿天窗装置的中心线切割天窗装置的截面,并且是顶部面板关闭姿态的侧截面图;

30.图2b示出了沿中心线切割天窗装置的截面,并且是顶部面板全开姿态的侧截面图;

31.图3示出了沿天窗装置的中心线切割天窗装置的俯视图,其中去除了顶部面板和封闭面板;

32.图4示出了天窗装置的驱动机构、卷帘机构、滴流机构等的立体图;

33.图5示出了天窗装置的导流机构的立体图;

34.图6a示出了导流机构的截面并且是导流构件的拐角部的截面图;

35.图6b示出了导流机构的截面并且是导流构件的前部的下部的截面图;

36.图7示出了导流机构的主要部分的俯视图;

37.图8示出了臂端的立体图;

38.图9示出了导流机构的主要部分的立体图;

39.图10是滴流机构的分解立体图;

40.图11是滴流机构的侧视图;

41.图12是滴流机构的俯视图;

42.图13示出了滴流机构的前部;

43.图14是滴流机构的立体图。

具体实施方式

44.下面,基于附图描述本发明的实施例。

45.在图1至图14中,在作为车辆的示例的乘用车的顶部r形成开口k,天窗装置1在该开口k的周缘从车内侧附接到车辆顶部r的下表面。注意,车辆的宽度方向对应于横向,前侧对应于前方。

46.在图1至图4中,天窗装置1包括布置在车辆顶部r的开口k之下的框架结构f、封闭开口k的大致后半部的透明封闭面板n、关闭开口k的大致前半部并构造用于覆盖和露出开口k的顶部面板p、使该顶部面板p进行倾斜运动和滑动运动的驱动机构e、布置在框架结构f的前部分中的导流机构d、与顶部面板p的后边缘一起移动的滴流机构h、以及能够使卷帘构件ba从框架结构f的后部分前进到前部分的卷帘机构b。

47.框架结构f是形成比开口k小的孔的矩形框架,包括位于开口k的前下方处的前框架ff、从前框架ff的左右侧向后延伸的左右侧框架fs、以及将这些左右侧框架fs的后部连接在一起的后框架fr。注意,可以提供将左右侧框架fs的居中部分连接在一起的梁。

48.在前框架ff之上布置有用于驱动顶部面板p的第一马达m1、用于前后移动卷帘构件ba的第二马达m2等。在左右侧框架fs之上形成有用于移动顶部面板p的左右驱动接合构件31移动的导轨fa、用于排水的排水轨道fb、用于在卷帘构件ba的端部引导横向杆36的左右两端的卷帘轨道fc等。在后框架fr之上,支撑有卷帘机构b的卷帘构件ba的卷轴32。

49.第一马达m1设置有驱动齿轮33。通过该驱动齿轮33,两个带齿推拉缆线34相互啮

合。两个带齿推拉缆线34分别连接到左右驱动接合构件31。第一马达m1的旋转使左右驱动接合构件31同时向前或向后运动。两个带齿推拉缆线34分别由导管35引导。这些导管35从前框架ff通过框架拐角部延伸至左右侧框架fs。

50.此外,类似地,第二马达m2设置有驱动齿轮33。通过该驱动齿轮33,两个带齿推拉缆线34相互啮合。两个带齿推拉缆线34分别在卷帘构件ba的端部处连接到横向杆36的左右两端。第二马达m2的旋转使横向杆36的左右端同时向前或向后移动。两个带齿推拉缆线34分别由导管35引导。这些导管35从前框架ff通过框架拐角部延伸至左右侧框架fs。

51.左右各两个导管35,它们从前框架ff到左右侧框架fs,特别是布置在框架拐角部之上,形成布置在框架结构f之上的结构。

52.封闭面板n是采光玻璃面板,固定在框架结构f的左右侧框架fs等上,其表面与车辆顶部r的表面大致相同,其下部用作顶部面板p打开时顶部面板的容纳空间。

53.顶部面板p由能够采光的玻璃形成,左右下表面分别附接有构成驱动机构e的升降器。

54.驱动机构e由在侧表面形成有升降引导结构39的升降器40、使升降器40与形成在该升降器40中的升降引导结构39接合以进行倾斜运动和滑动运动的驱动接合构件31、经由推拉缆线34使该驱动接合构件31向前和向后移动的第一马达m1等构成。

55.顶部面板p通过设置在升降器40的前部的前管托38和由导轨fa引导的驱动接合构件31与升降器40一体地前后移动。升降引导结构39是凸轮凹槽,并且,随着驱动接合构件31在该凹槽中移动,顶部面板p与升降器40一体地进行倾斜运动(图2a)。

56.随着驱动接合构件31在升降引导结构39中向前运动,处于关闭开口k的姿态的顶部面板p进行向上倾斜运动,其中后部以前管托38侧为中心向上运动。随着驱动接合构件31向后运动,处于关闭开口的姿态的顶部面板p进行向下倾斜运动,其中后部以前管托38侧为中心向下运动。当驱动接合构件31到达升降引导结构39的后端时,在驱动接合构件31随后的返回运动中,处于向下倾斜姿态的顶部面板p向后移动以位于封闭面板n之下,从而变成完全打开开口k的姿态(图2b)。

57.在卷帘机构b中,布等卷帘构件ba在卷绕在后框架fr之上的卷轴32上。卷帘构件ba在左右两端分别缝有绳索等芯材,并且具有设置在前端的横向杆36。

58.该横向杆36的左右端连接到由第二马达m2驱动的推拉缆线34。通过第二马达m2的驱动,使卷帘构件ba的前部分在开口k的下方向前运动。通过第二马达的反转和设置在卷轴32上的回位弹簧,使卷帘构件ba向后卷动。

59.另外,在左右侧框架fs的前部分的内侧分别设置有内卷帘构件bb。

60.在图1至图3和图5至图9中,当顶部面板p从下倾位置向后移动时,导流机构d通过弹簧力向上运动(展开),从而成为挡风姿态。当顶部面板p从后向前移动以移动到下倾位置时,导流机构d被顶部面板p向下推以向下运动(折叠)以成为收纳姿态。

61.导流机构d具有可折叠的导流构件11、附接并固定到该导流构件11的下边缘以附接到框架结构f的前框架ff的下边缘构件12、支撑导流构件11的上边缘的上边缘构件13、以及支撑该上边缘构件13的两端以向上和向下运动的臂14。

62.每个臂14具有连接到(纵向方向)上边缘构件13的侧向(纵向)端之一的臂端15和具有基部的臂主体16,该基部附接到框架结构f使得臂端15能够上下运动。臂端15由合成树

脂形成,包括与臂端15连接的端部的臂主体16由弯曲的板簧形成。

63.另外,设置有用于将导流构件11的下边缘附接到框架结构f的前附接体17和弧形附接体18。

64.导流构件11由透气性网状材料(或网格材料)形成,具有位于开口k的前侧的前部11a和分别从该前部11a的两端以弯曲的方式向后延伸的左右拐角部11b。注意,导流构件11可以由任何可折叠的材料形成、例如帆布或片材。

65.在导流构件11中,如图1、2b、5、6a所示,在上边缘向上运动的展开姿态中,前部11a成为从其下边缘向上边缘向后倾斜的姿态,并且拐角部11b从其下边缘到上边缘成为类似圆锥梯形的弧形表面的姿态。

66.在导流构件11中,将带布卷成条形的管,该条形的管被缝合到一张水平地长宽的网状材料的上边缘。在包括前部11a和左右拐角部11b的导流构件11的上边缘,形成有与上边缘构件13配合的袋状配合部11c。通过将该配合部11c的左右两端部分地缝合,形成突出的锁定部11d。

67.即,在网状材料的上边缘形成管状的缝合部的两端的侧部中,当将两端的下侧部在上侧部留有孔的状态下缝合时,在该网状材料的上边缘处的缝合部的两端缝合下侧部减小了配合部11c的入口内径,并且下侧部的这种缝合形成了锁定部11d。

68.在臂端15形成有插入导流构件11的拐角部11b的弧形部15a和位于该弧形部15a的端部侧并连接到由管材形成的上边缘构件13的端部的大致直线状的连接部15b。

69.如图7和图8所示,臂端15的弧形部15a具有弯曲的棒状,其直径与上边缘构件13的直径大致相等,并具有形成在与臂主体16连接的端部且向下突出的接合部15c。接合部15c的臂主体16侧的表面(对应于配合部11c的端部的表面)形成为与臂15a的下侧表面大致垂直,接合部15c的上边缘构件13侧的表面形成为相对于臂15a的下侧表面朝向上边缘构件13的中心的倾斜表面。

70.在该接合部15c中,能够使大致垂直的表面与导流构件11的配合部11c的锁定部11d接合,通过它们的接合,能够抑制导流构件11的拐角部11b向前部11a侧移动。接合部15c的倾斜表面引导配合部11c的锁定部11d,以使锁定部容易与接合部15c的大致垂直的表面接合。即,通过沿着接合部15c的倾斜表面形成锁定部11d,锁定部11d能够容易地越过接合部15c的向下突出的部分而与接合部15c的大致垂直的表面接合。

71.导流构件11的每个拐角部11b的上部基本完全覆盖臂端15的弧形部15a。通过弧形部15a,该角弧形被保持。通过锁定部11d与接合部15c接合,导流构件11的拐角部11b的外端可靠地保持在臂端15的外端。这可以防止导流构件11的前部11a和左右拐角部11b在横向(车宽方向)上向内侧和外侧移动以保持正常的展开姿态。

72.臂端15的连接部15b插入由管材形成的上边缘构件13的端部,并设置有通过弹性变形进出的接合突起42。在与连接部15b配合的上边缘构件13的端部形成有与接合突起42可拆卸地接合的接合孔43。

73.接合突起42和接合孔43用于确保连接部15b和上边缘构件13之间的连接,从而构成防脱离机构15d。防脱离机构15d还具有防止转动、限制连接部15b与上边缘构件13的相对转动的功能。

74.另外,在连接部15b的端部形成有凹部15e,在由管材形成的上边缘构件13的内周

表面形成有与凹部15e接合的突出部13a。凹部15e与突出部13a的接合构成限制连结部15b与上边缘构件13的相对转动的防转动机构。此外,形成有压入配合在上边缘构件13的内周表面的按压部15f以防止嘎嘎声。

75.在臂端15的连接部15b与由管材形成的上边缘构件13的连接中,仅上边缘构件13的端部与连接部15b连接,从上边缘构件13至弧形部15a形成平坦表面,并且不存在突出台阶。因此,几乎不出现风噪声。通过防脱离和防转动,还可以防止嘎嘎声。此外,可以减少构件的数量。

76.臂主体16由窄弹簧钢(弹簧带板)形成。后部处的基部附接到侧框架fs以向前向上倾斜,在将与前端连接的臂端15向上移动的方向施力。处于全闭位置或移动至全闭位置的顶部面板p将臂端15或臂主体16的前部向下推。

77.在图1、图5、图6和图9中,导流构件11的下边缘具有形成在前部11a和拐角部11b之间的切口11e(如图7所示)。下边缘构件12形成为分成附接到前部11a的下边缘的前下边缘构件12a和附接到拐角部11b的下边缘的弧形下边缘构件12b。从前框架ff的中央向两侧横向地设置有前附接体17和弧形附接体18,前下边缘构件12a和弧形下边缘构件12b分别可拆卸地附接到前附接体17和弧形附接体18。

78.前附接体17具有从左右向中央突出的松弛的弧形(也可以是直线状),前下边缘构件12a从上方插入而附接。前附接体17与前框架ff一体成型,但也可以由合成树脂等形成,经由固定装置附接到前框架ff。

79.如图6(b)所示,前附接体17形成有钩挂部17a。前下边缘构件12a形成为与钩挂部17a可拆卸地接合的钩形状(织物支撑形状)。

80.导流构件11的前部11a设置为延伸成使其下端与前下边缘构件12a的背面的上部接触并从其端部向下缝合到前下边缘构件12a的背面的居中高度,并且当导流构件11从折叠姿态改变为挡风姿态时,导流构件11的前部11a从背面的居中高度向上延伸。

81.通过前部11a的下部从前下边缘构件12a的背面的上部向下取向到居中高度,在导流构件11从挡风姿态变为折叠姿态且导流构件11被储存时,前部11a的上部向下移动以折叠以进行储存,使得导流构件11始终从前部11a的下端向下落下。因此,可以防止导流构件11由于突出到顶部面板p之上而封闭开口k。

82.前部11a的下部向下缝合到前下边缘构件12的背面,但也可以不缝合而熔接、焊接、用双面胶带结合等,也可以是直接附接到设置在前框架ff的上表面上的竖直肋等上。即,附接只需要前部11a具有从端部向下结合到下边缘构件12a的结合部11f和与该结合部11f相邻的非结合部11g,当导流构件11被储存时,非结合部11g向下落下。该非结合部11g的边缘由上边缘构件13支撑。此外,如图1和图5所示,在导流构件11的前表面11a的表面上设置有由合成树脂等制成的至少一个板,从而使前部11a的上部容易向下移动并从前部11a的下端向下落下。

83.弧形附接体18由合成树脂等形成并附接到前框架ff。在其上表面侧,设置有具有在平面上大致弧形的槽的弧形槽部18a和在该弧形槽部18a的槽的上方隆起的脱离防止部18b。当弧形下边缘构件12b沿着弧形槽部18a的槽从大致水平方向插入到该槽中时,向上的脱离被脱离防止部18b阻止。根据该结构,弧形下边缘构件12b形成为在车辆竖直方向上具有较小厚度。注意,弧形槽部18a也可以形成在弧形附接体18的侧表面侧上。在这种情况下,

弧形下边缘构件12b形成为在车辆宽度方向上具有较小厚度。另外,弧形附接体18也可以不单独设置,也可以与前框架ff或侧框架fs一体形成。

84.导流构件11的左右拐角部11b的下边缘分别设置有弧形下边缘构件12b。通过将该弧形下边缘构件12b附接到弧形附接体18,能够确保下边缘的弧形。

85.在弧形附接体18中,桥接部18c和端部附接部18d与弧形槽部18a相邻地形成。桥接部18c在与导流构件11的下边缘的切口11e对应的位置的下表面侧具有空腔,因此能够布置在作为框架结构f上的结构的导管35之上,以免互相干涉。桥接部18c可以具有防止结构浮动的保持功能。

86.端部附接部18d与桥接部18c相邻地形成,因此也与弧形槽部18a一体形成,并且与前附接体17一起,使前下边缘构件12a的端部可拆卸地附接到端部附接部。

87.通过前下边缘构件12a的端部以及拐角部11b的弧形下边缘构件12b附接到弧形附接体18,能够确保导流构件11的前部11a与拐角部11b的下边缘的位置关系。

88.在图1至图4和图10至图14中,滴流机构h配置为接收从处于向上倾斜的顶部面板p的后边缘滴落的雨水,以及从封闭面板n的前边缘滴落的雨水,并接收从处于向下倾斜的顶部面板p的后边缘滴落的雨水,并随着与顶部面板p的后边缘一起移动而接收雨水,直到顶部面板p向后移动而成为完全打开的姿态。

89.滴流机构h包括覆盖顶部面板p的后边缘的下侧的全长的滴流构件21、分别设置在框架结构f的左右侧部的一对左右可动体22、将滴流构件21以允许滴流构件21能够上下运动的方式连接到左右可动体22中的每一个的升降单元23、以及将滴流构件21与顶部面板p连接的联锁构件24。

90.滴流构件21构成为在横向的中央呈凸形,左右两端向下,位于左右侧框架fs上的排水轨道fb之上;其具有倒c形截面;并且在其上表面形成有上部开口的沟槽部21a,使得从上方滴落的雨水被沟槽部21a接收以从沟槽部21a流到排水轨道fb。

91.在升降单元23中,设置有将滴流构件21与可动体22连接的一对前后连杆构件25f和25r以及在升起方向对前后连杆构件25f和25r的滴流构件21连接侧的部分施力的施力构件26。

92.升降单元23的前后连杆构件25f和25r彼此平行并且设定为具有基本相同的连杆长度l,并且前后连杆构件25f和25r倾斜为使得它们的上部位于它们的下部之后。

93.在升降单元23的前连杆构件25f中,前接合部25fb从下枢转支撑部25fa向后向下突出,在升降单元23的后连杆构件25r中,后接合部25rb从下枢转支撑部25ra向前向上突出,单个施力构件26连接为向前连杆构件25f的前接合部25fb和后连杆构件25r的后接合部25rb施加张力。

94.左右可动体22中的每一个均包括:后枢转支撑部22r,其枢转地支撑后连杆构件25r的下枢转支撑部25ra;前枢转支撑部22f,其布置在比所述后枢转支撑部22r更高的位置处并且枢转地支撑前连杆构件25f的下枢转支撑部25fa。

95.一对左右可动体22分别可移动地设置在左右侧框架fs的导轨fa上。每个可动体22的上表面侧从前枢转支撑部22f到后枢转支撑部22r向上开口,从而形成放置空间22a,前后连杆构件25f、25r的下枢转支撑部25fa、25ra和连接到所述下枢转支撑部25fa、25ra的施力构件26布置在所述放置空间中。

96.另外,在可动体22的放置空间22a的前上侧和前下侧形成有止动部27,该止动部27构造为使前连杆构件25f的前接合部25fb抵接止动部27来限制连杆构件f的升起。当前连杆构件25f下降到最低位置时,前连杆构件25f的前接合部25fb抵接止动部27,从而抑制进一步的下落运动。当下降到最低位置时,前后连杆构件25f和25r变成大致水平的状态。

97.由于前连杆构件25f具有从下枢转支撑部25fa向下突出的前接合部25fb,因此前枢转支撑部22f形成在后枢转支撑部22r之上。为了避免与位于上方的前枢转支撑部22f发生干涉,在滴流构件21的左右两侧的前部形成有切口凹部21b。由于切口凹部21b能够避免与前枢转支撑部22f干涉,因此滴流构件21可以向下移动到与前枢转支撑部22f大致相似的高度,从而减小装置的竖直尺寸。

98.联锁构件24在前部形成有可转动地连接到升降引导结构39的后部的前连接销部24f,并且在后部形成有可转动地连接到滴流构件21的后连接销部24r。后连接销部24r还用作连接前连杆构件25f的上部和滴流构件21的连接销。

99.当顶部面板p处于全闭姿态时,形成在滴流构件21的左右侧端部的上表面以及顶部面板p侧的第一抵接表面21c与顶部面板p抵接以保持在升起位置。当升降器40进行向上倾斜运动时,形成在滴流构件21的左右侧端部的上表面以及封闭面板n侧的第二抵接表面21d与关闭面板n抵接以保持在升起位置。

100.当升降器40进行向下倾斜运动时,联锁构件24转动,并且顶部面板p向下推动滴流构件21,从而使前后连杆构件25f和25r向下抵靠施力构件26并且移动滴流构件21下降以使顶部面板p变为向下倾斜姿态。

101.当顶部面板p进行上倾和下倾运动时,前后连杆构件25f和25r的上后部分别以下前部的下枢转支撑部25fa和25ra为中心摆动。由于前后连杆构件25f和25r是平行连杆,并且具有基本相等的连杆长度l,所以滴流构件21在保持水平姿态的情况下竖直地进行平移操作,因此可以在沟槽部21a接收从上方滴落的雨水而没有泄漏。

102.当升降器40向后运动时,由于滴流构件21与顶部面板p的后边缘之间的距离被保持,联锁构件24推动滴流构件21以及前后连杆构件25f和25r并使它们移动。在此,在滴流构件21中,左右侧各前部的切口凹部21b向下处于与枢转地支撑可动体22的支撑部22f的前部配合(竖直地重叠)的位置,并且因此,可以缩短天窗装置1后部的竖直尺寸。

103.当升降器40向前运动时,滴流构件21和前后连杆构件25f和25r经由联锁构件24被向前拉。

104.注意,本发明不限于该实施例,并且可以改变构件的形状、构造、组合等。

105.例如,在将天窗装置1安装在车辆上的情况下,天窗装置1可以从车辆顶部r的上表面附接在开口k的周缘。另外,对于面板,本发明可以应用于没有封闭面板n且开口k形成为被顶部面板p覆盖和露出的车辆顶部r,一种类型是顶部面板p不向上倾斜而是向下倾斜并向后移动,另一种类型是顶部面板p不向后移动而仅向上倾斜。此外,可以省略卷帘机构b。

106.前后连杆构件25f和25r可以稍微不平行,可以具有稍微不同的连杆长度l,并且可以在前部向上倾斜。在升起方向对前后连杆构件25f、25r施力的施力构件26也可以分别设置到前后连杆构件25f、25r。

107.附图标记列表

[0108]1ꢀꢀꢀꢀ

天窗

[0109]

11

ꢀꢀꢀ

导流构件

[0110]

11a

ꢀꢀ

前部

[0111]

11b

ꢀꢀ

拐角部

[0112]

14

ꢀꢀꢀ

臂

[0113]

21

ꢀꢀꢀ

滴流构件

[0114]bꢀꢀꢀꢀ

卷帘机构

[0115]dꢀꢀꢀꢀ

导流机构

[0116]eꢀꢀꢀꢀ

驱动机构

[0117]fꢀꢀꢀꢀ

框架结构

[0118]hꢀꢀꢀꢀ

滴流机构

[0119]kꢀꢀꢀꢀ

开口

[0120]nꢀꢀꢀꢀ

封闭面板

[0121]

p

ꢀꢀꢀꢀ

顶部面板

[0122]rꢀꢀꢀꢀ

车辆顶部

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1