四轮驱动车辆的制作方法

1.本发明涉及一种被配置为能在二轮驱动状态与四轮驱动状态之间进行切换的四轮驱动车辆。

背景技术:

2.众所周知一种四轮驱动车辆,其具备:驱动力源,包括发动机和旋转机;驱动力分配装置,能将来自所述驱动力源的驱动力传递至主驱动轮和副驱动轮,并且能在二轮驱动状态与四轮驱动状态之间进行切换,所述二轮驱动状态是将所述驱动力仅传递至所述主驱动轮的驱动状态,所述四轮驱动状态是将所述驱动力传递至所述主驱动轮和所述副驱动轮的驱动状态;以及控制装置,对所述驱动力分配装置进行控制。例如,国际公开第2011/042951中所记载的四轮驱动车辆正是如此。

3.再者,在上述的国际公开第2011/042951记载的那样的四轮驱动车辆中,在由于无法将来自发动机的驱动力传递至驱动系统而仅使用来自旋转机的驱动力来进行退避行驶(evacuation travel)的情况下,无法将燃料的热能用于驱动力,或者,在由于旋转机发生了故障而仅使用来自发动机的驱动力来进行退避行驶的情况下,无法将电力用于驱动力,因此可退避行驶的距离会变短。

技术实现要素:

4.本发明是将以上的情况作为背景而完成的,其目的在于提供一种四轮驱动车辆,该四轮驱动车辆在仅使用来自发动机和旋转机中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时,能延长可退避行驶的距离。

5.第一发明的主旨在于,(a)一种四轮驱动车辆,具备:驱动力源,包括发动机和旋转机;驱动力分配装置,能将来自所述驱动力源的驱动力传递至主驱动轮和副驱动轮,并且能在二轮驱动状态与四轮驱动状态之间进行切换,所述二轮驱动状态是将所述驱动力仅传递至所述主驱动轮的驱动状态,所述四轮驱动状态是将所述驱动力传递至所述主驱动轮和所述副驱动轮的驱动状态;以及控制装置,对所述驱动力分配装置进行控制,(b)所述控制装置在仅使用来自所述发动机和所述旋转机中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时,禁止将所述驱动力分配装置设为所述四轮驱动状态。

6.此外,第二发明是在所述第一发明所述的四轮驱动车辆中,所述控制装置在检测到所述主驱动轮的打滑的情况下,不执行所述四轮驱动状态的禁止,而是将所述驱动力分配装置设为所述四轮驱动状态。

7.此外,第三发明是在所述第一发明或第二发明所述的四轮驱动车辆中,所述控制装置在无法将所述驱动力传递至所述主驱动轮的情况下,不执行所述四轮驱动状态的禁止,而是将所述驱动力分配装置设为所述四轮驱动状态。

8.此外,第四发明是在所述第一发明至第三发明中任一项所述的四轮驱动车辆中,所述控制装置在所述四轮驱动车辆处于转弯中的情况下,不执行所述四轮驱动状态的禁

止,而是禁止与所述四轮驱动状态的禁止相伴的、所述驱动力分配装置的从所述四轮驱动状态向所述二轮驱动状态的切换。

9.此外,第五发明是在所述第一发明至第四发明中任一项所述的四轮驱动车辆中,所述控制装置在所述四轮驱动车辆处于制动中的情况下,不执行所述四轮驱动状态的禁止,而是禁止与所述四轮驱动状态的禁止相伴的、所述驱动力分配装置的从所述四轮驱动状态向所述二轮驱动状态的切换。

10.此外,第六发明是在所述第一发明至第五发明中任一项所述的四轮驱动车辆中,所述控制装置在判定为所述驱动力分配装置的控制状态未确定的情况下,不执行所述四轮驱动状态的禁止,而是禁止与所述四轮驱动状态的禁止相伴的、所述驱动力分配装置的从所述四轮驱动状态向所述二轮驱动状态的切换。

11.此外,第七发明是在所述第一发明至第六发明中任一项所述的四轮驱动车辆中,所述发动机以能传递动力的方式连结于能根据第一旋转机的运转状态来控制差动状态的差动机构,所谓仅使用来自所述发动机和所述旋转机中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时包括:在无法控制所述第一旋转机的运转状态的状态下,仅使用来自作为所述旋转机的第二旋转机的驱动力来进行退避行驶时。

12.根据所述第一发明,在四轮驱动车辆中,在四轮驱动状态时,与二轮驱动状态时相比,驱动系统的损失大、能量效率容易恶化,但在仅使用来自发动机和旋转机中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时,禁止将驱动力分配装置设为四轮驱动状态,因此在驱动系统的损失比较小的二轮驱动状态下进行退避行驶。因此,在四轮驱动车辆中,在仅使用来自发动机和旋转机中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时,能延长可退避行驶的距离。

13.此外,根据所述第二发明,在检测到主驱动轮的打滑的情况下,不执行四轮驱动状态的禁止,而是将驱动力分配装置设为四轮驱动状态,因此能抑制因主驱动轮的打滑而引起车辆姿势变化,并且能延长可退避行驶的距离。

14.此外,根据所述第三发明,在无法将驱动力传递至主驱动轮的情况下,不执行四轮驱动状态的禁止,而是将驱动力分配装置设为四轮驱动状态,因此能防止在无法向主驱动轮传递驱动力时变得无法进行退避行驶。

15.此外,根据所述第四发明,在四轮驱动车辆处于转弯中的情况下,不执行四轮驱动状态的禁止,而是禁止与四轮驱动状态的禁止相伴的、驱动力分配装置的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换,因此能抑制车辆转弯中的车辆姿势的变化。

16.此外,根据所述第五发明,在四轮驱动车辆处于制动中的情况下,不执行四轮驱动状态的禁止,而是禁止与四轮驱动状态的禁止相伴的、驱动力分配装置的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换,因此能抑制车辆制动中的车辆姿势的变化。

17.此外,根据所述第六发明,在判定为驱动力分配装置的控制状态未确定的情况下,不执行四轮驱动状态的禁止,而是禁止与四轮驱动状态的禁止相伴的、驱动力分配装置的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换,因此能抑制驱动力分配装置的控制状态为不定状态的情况下的车辆姿势的变化。

18.此外,根据所述第七发明,在将发动机以可传递动力的方式连结于能根据第一旋转机的运转状态来控制差动状态的差动机构的情况下,所谓仅使用来自发动机和旋转机中

的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时包括:在负责发动机的反作用力的第一旋转机的运转状态无法被控制的状态下,仅使用来自第二旋转机的驱动力来进行退避行驶时,因此,即使在发动机的运转能正常地控制的状态下,有时也仅使用第二旋转机进行退避行驶,在这种情况下,也是在驱动系统的损失比较小的二轮驱动状态下进行退避行驶。

附图说明

19.以下,参照附图,对本发明的示例性实施例的特征、优点以及技术和工业意义进行说明,其中,相同的附图标记表示相同的元件,其中:

20.图1是说明应用本发明的四轮驱动车辆的概略构成的图,并且是说明四轮驱动车辆中的用于各种控制的控制功能和控制系统的主要部分的图。

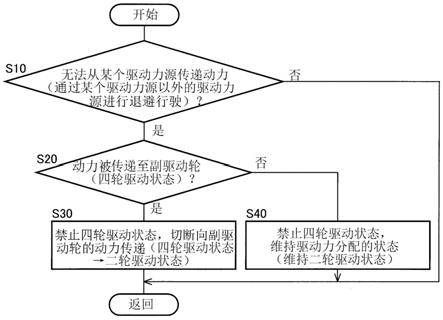

21.图2是说明图1的自动变速器的概略构成的图。

22.图3是说明图2的机械式有级变速部的变速工作与用于该变速工作的接合装置的工作的组合的关系的工作图表。

23.图4是表示图2的电动式无级变速部和机械式有级变速部中的各旋转元件的转速的相对关系的共线图。

24.图5是说明图1的分动器的构造的骨架图。

25.图6是表示用于有级变速部的变速控制的at挡位变速映射图和用于行驶模式的切换控制的行驶模式切换映射图的一个例子的图,是表示各自的关系的图。

26.图7是说明电子控制装置的控制工作的主要部分的流程图,是说明用于实现在仅使用来自发动机和旋转机中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时能延长可退避行驶的距离的四轮驱动车辆的控制工作的流程图。

27.图8是说明电子控制装置的控制工作的主要部分的流程图,是说明用于实现在仅使用来自发动机和旋转机中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时能延长可退避行驶的距离的四轮驱动车辆的控制工作的流程图,是与图7不同的实施例。

具体实施方式

28.以下,参照附图对本发明的实施例进行详细说明。

29.图1是说明应用本发明的四轮驱动车辆10的概略构成的图,并且是说明四轮驱动车辆10中的用于各种控制的控制系统的主要部分的图。在图1中,四轮驱动车辆10是具备发动机12(参照图中的“eng”)、第一旋转机mg1以及第二旋转机mg2来作为驱动力源的混合动力车辆。此外,四轮驱动车辆10具备左右一对前轮14l、14r、左右一对后轮16l、16r以及将来自发动机12等的驱动力分别向前轮14l、14r和后轮16l、16r传递的动力传递装置18。后轮16l、16r是在二轮驱动行驶中和四轮驱动行驶中均作为驱动轮的主驱动轮。此外,前轮14l、14r是在二轮驱动行驶中作为从动轮、在四轮驱动行驶中作为驱动轮的副驱动轮。四轮驱动车辆10是以fr(前置发动机/后轮驱动)方式的车辆为基础的四轮驱动车辆。在本实施例中,在不特殊地加以区别的情况下,将前轮14l、14r称为前轮14,将后轮16l、16r称为后轮16。此外,在不特殊地加以区别的情况下,将发动机12、第一旋转机mg1以及第二旋转机mg2仅称为驱动力源pu。

30.发动机12是四轮驱动车辆10的行驶用的驱动力源,是汽油发动机、柴油发动机等

公知的内燃机。发动机12通过后述的电子控制装置130来控制包括四轮驱动车辆10所具备的节气门致动器、燃料喷射装置、点火装置等的发动机控制装置20,由此来控制作为发动机12的输出转矩的发动机转矩te。

31.第一旋转机mg1和第二旋转机mg2是具有作为电动机(马达)的功能和作为发电机(generator)的功能的旋转电力机械,是所谓的电动发电机。第一旋转机mg1和第二旋转机mg2是可以成为四轮驱动车辆10的行驶用的驱动力源的旋转机。第一旋转机mg1和第二旋转机mg2分别经由四轮驱动车辆10所具备的变换器22连接于四轮驱动车辆10所具备的电池24。在第一旋转机mg1和第二旋转机mg2,分别通过后述的电子控制装置130来控制变换器22,由此来控制作为第一旋转机mg1的输出转矩的mg1转矩tg和作为第二旋转机mg2的输出转矩的mg2转矩tm。关于旋转机的输出转矩,例如在正转的情况下,作为加速侧的正转矩是动力运行转矩,作为减速侧的负转矩是再生转矩。电池24是与第一旋转机mg1和第二旋转机mg2的每一个之间授受电力的蓄电装置。第一旋转机mg1和第二旋转机mg2设于作为装配在车身的非旋转构件的变速箱26内。

32.动力传递装置18具备作为混合动力用的变速器的自动变速器28(参照图中的“hv用t/m”)、分动器30(参照图中的“t/f”)、前传动轴32、后传动轴34、前轮侧差动齿轮装置36(参照图中的“diff”)、后轮侧差动齿轮装置38(参照图中的“diff”)、左右一对前轮车轴40l、40r以及左右一对后轮车轴42l、42r。在动力传递装置18中,经由自动变速器28传递的来自发动机12等的驱动力从分动器30起依次经由后传动轴34、后轮侧差动齿轮装置38、后轮车轴42l、42r等向后轮16l、16r传递。此外,在动力传递装置18中,当传递至分动器30的来自发动机12的驱动力的一部分向前轮14l、14r侧分配时,该分配的驱动力依次经由前传动轴32、前轮侧差动齿轮装置36、前轮车轴40l、40r等向前轮14l、14r传递。

33.图2是说明自动变速器28的概略构成的图。在图2中,自动变速器28具备在变速箱26内串联配设于共同的旋转轴线cl1上的电动式无级变速部44和机械式有级变速部46等。电动式无级变速部44直接地或经由未图示的阻尼器(damper)等间接地连结于发动机12。机械式有级变速部46连结于电动式无级变速部44的输出侧。在机械式有级变速部46的输出侧连结有分动器30。在自动变速器28中,从发动机12、第二旋转机mg2等输出的动力向机械式有级变速部46传递,并从该机械式有级变速部46向分动器30传递。第二旋转机mg2是经由机械式有级变速部46以可传递动力的方式连结于前轮14和后轮16的旋转机。需要说明的是,以下,将电动式无级变速部44称为无级变速部44,将机械式有级变速部46称为有级变速部46。此外,在不特殊地加以区别的情况下,动力也与转矩、力意义相同。此外,无级变速部44和有级变速部46被配置为相对于旋转轴线cl1大致对称,在图2中相对于该旋转轴线cl1省略下半部分。旋转轴线cl1是发动机12的曲轴、连结于该曲轴的作为自动变速器28的输入旋转构件的连结轴48、作为自动变速器28的输出旋转构件的输出轴50等的轴心。连结轴48也是无级变速部44的输入旋转构件,输出轴50也是有级变速部46的输出旋转构件。

34.无级变速部44具备:第一旋转机mg1;以及作为动力分配机构的差动机构54,将发动机12的动力机械地分配给第一旋转机mg1和作为无级变速部44的输出旋转构件的中间传递构件52。第二旋转机mg2以可传递动力的方式连结于中间传递构件52。无级变速部44是通过控制第一旋转机mg1的运转状态来控制差动机构54的差动状态的电动式无级变速器。无级变速部44作为变速比(也称为齿轮传动比)γ0(=发动机转速ne/mg2转速nm)变化的电动

无级变速器而工作。发动机转速ne是发动机12的转速,与无级变速部44的输入转速即连结轴48的转速的值相同。发动机转速ne也是将无级变速部44和有级变速部46合起来的整体的自动变速器28的输入转速。mg2转速nm是第二旋转机mg2的转速,与无级变速部44的输出转速即中间传递构件52的转速的值相同。第一旋转机mg1是能控制发动机转速ne的旋转机。需要说明的是,控制第一旋转机mg1的运转状态是进行第一旋转机mg1的运转控制。

35.差动机构54由单小齿轮型的行星齿轮装置构成,具备太阳轮s0、轮架ca0以及齿圈r0。发动机12经由连结轴48以可传递动力的方式连结于轮架ca0,第一旋转机mg1以可传递动力的方式连结于太阳轮s0,第二旋转机mg2以可传递动力的方式连结于齿圈r0。在差动机构54中,轮架ca0作为输入元件发挥功能,太阳轮s0作为反作用力元件发挥功能,齿圈r0作为输出元件发挥功能。

36.有级变速部46是构成中间传递构件52与分动器30之间的动力传递路径的有级变速器。中间传递构件52也作为有级变速部46的输入旋转构件发挥功能。第二旋转机mg2与中间传递构件52以一体旋转的方式连结。有级变速部46是构成行驶用的驱动力源pu与驱动轮(前轮14、后轮16)之间的动力传递路径的一部分的自动变速器。有级变速部46是例如具备第一行星齿轮装置56和第二行星齿轮装置58这多组行星齿轮装置以及包括单向离合器f1在内的离合器c1、离合器c2、制动器b1、制动器b2这多个接合装置的公知的行星齿轮式的自动变速器。以下,在不特殊加以区别的情况下,将离合器c1、离合器c2、制动器b1以及制动器b2仅称为接合装置cb。

37.接合装置cb是由被液压致动器推压的多板式或单板式的离合器、制动器、被液压致动器拉紧的带式制动器等构成的液压式的摩擦接合装置。在接合装置cb中,通过从四轮驱动车辆10所具备的液压控制回路60(参照图1)输出的被调压后的接合装置cb的各液压分别对接合、释放等状态即工作状态进行切换。

38.在有级变速部46中,第一行星齿轮装置56和第二行星齿轮装置58的各旋转元件直接地或经由接合装置cb、单向离合器f1间接地一部分相互连结,或者与中间传递构件52、变速箱26或输出轴50连结。第一行星齿轮装置56的各旋转元件是太阳轮s1、轮架ca1、齿圈r1,第二行星齿轮装置58的各旋转元件是太阳轮s2、轮架ca2、齿圈r2。

39.有级变速部46是通过作为多个接合装置中的任一个接合装置的例如规定的接合装置的接合来形成变速比γat(=at输入转速ni/输出转速no)不同的多个变速挡(也称为挡位)中的任一个挡位的有级变速器。就是说,有级变速部46通过多个接合装置中的任一个被接合来切换挡位即执行变速。有级变速部46是形成多个挡位的每一个的有级式的自动变速器。在本实施例中,将由有级变速部46形成的挡位称为at挡位。at输入转速ni是作为有级变速部46的输入旋转构件的转速的有级变速部46的输入转速,与中间传递构件52的转速的值相同,此外,与mg2转速nm的值相同。at输入转速ni可以由mg2转速nm表示。输出转速no是作为有级变速部46的输出转速的输出轴50的转速,也是自动变速器28的输出转速。

40.在有级变速部46中,例如,如图3的接合工作表中所示,作为多个at挡位,形成at1速挡位(图中的“第一挡(1st)”)至at4速挡位(图中的“第四挡(4th)”)的这4挡前进用的at挡位。at1速挡位的变速比γat最大,越是高挡位侧的at挡位,变速比γat越小。此外,后退用的at挡位(图中的“后退挡(rev)”)例如通过离合器c1的接合且制动器b2的接合来形成。就是说,在进行后退行驶时,例如形成at1速挡位。图3的接合工作表是汇总了各at挡位与多

个接合装置的各工作状态的关系的表。即,图3的接合工作表是汇总了各at挡位与在各at挡位分别被接合的接合装置即规定的接合装置的关系的表。在图3中,

“○”

表示接合,

“△”

表示在发动机制动时或有级变速部46的滑行降挡(coast downshift)时接合,空栏表示释放。

41.在有级变速部46中,通过后述的电子控制装置130来切换根据驾驶员(driver)的加速操作、车速v等而形成的at挡位,即选择性地形成多个at挡位。例如,在有级变速部46的变速控制中,通过接合装置cb中的任一个的接合切换来执行变速,即通过接合装置cb的接合与释放的切换来执行变速,执行所谓离合器到离合器(clutch to clutch)变速。

42.四轮驱动车辆10还具备:单向离合器f0、作为机械式的油泵的mop62、未图示的电动式的油泵等。

43.单向离合器f0是能将轮架ca0固定为无法旋转的锁定机构。即,单向离合器f0是能将与发动机12的曲轴连结的、与轮架ca0一体地旋转的连结轴48固定于变速箱26的锁定机构。对于单向离合器f0而言,可相对旋转的两个构件中的一方的构件一体地连结于连结轴48,另一方的构件一体地连结于变速箱26。单向离合器f0对于作为发动机12的运转时的旋转方向的正转方向进行空转,另一方面,对于与发动机12的运转时相反的旋转方向机械地进行自动接合。因此,在单向离合器f0的空转时,发动机12被设为能相对于变速箱26进行相对旋转的状态。另一方面,在单向离合器f0的接合时,发动机12被设为无法相对于变速箱26进行相对旋转的状态。即,通过单向离合器f0的接合,发动机12被固定于变速箱26。如此,单向离合器f0允许作为发动机12的运转时的旋转方向的轮架ca0的正转方向的旋转,并且阻止轮架ca0的反转方向的旋转。即,单向离合器f0是能允许发动机12的正转方向的旋转并且阻止反转方向的旋转的锁定机构。

44.mop62连结于连结轴48,与发动机12的旋转一起旋转并排出在动力传递装置18中使用的工作油oil。此外,未图示的电动式的油泵例如在发动机12的停止时即mop62的非驱动时被驱动。mop62、未图示的电动式的油泵所排出的工作油oil被供给至液压控制回路60。接合装置cb通过被液压控制回路60基于工作油oil进行调压后的各液压来切换工作状态。

45.图4是表示无级变速部44与有级变速部46中的各旋转元件的转速的相对的关系的共线图。在图4中,与构成无级变速部44的差动机构54的三个旋转元件对应的三条纵线y1、y2、y3从左侧起依次是:表示与第二旋转元件re2对应的太阳轮s0的转速的g轴、表示与第一旋转元件re1对应的轮架ca0的转速的e轴、表示与第三旋转元件re3对应的齿圈r0的转速(即有级变速部46的输入转速)的m轴。此外,有级变速部46的四条纵线y4、y5、y6、y7从左起依次是:表示与第四旋转元件re4对应的太阳轮s2的转速的轴、表示与第五旋转元件re5对应的相互连结的齿圈r1和轮架ca2的转速(即输出轴50的转速)的轴、表示与第六旋转元件re6对应的相互连结的轮架ca1和齿圈r2的转速的轴、表示与第七旋转元件re7对应的太阳轮s1的转速的轴。纵线y1、y2、y3的相互的间隔根据差动机构54的齿轮比ρ0来确定。此外,纵线y4、y5、y6、y7的相互的间隔根据第一行星齿轮装置56、第二行星齿轮装置58的各齿轮比ρ1、ρ2来确定。在共线图的纵轴间的关系中,当太阳轮与轮架之间被设为与“1”对应的间隔时,轮架与齿圈之间被设为与行星齿轮装置的齿轮比ρ(=太阳轮的齿数/齿圈的齿数)对应的间隔。

46.如果使用图4的共线图来表现,则在无级变速部44的差动机构54中被配置为:发动机12(参照图中的“eng”)连结于第一旋转元件re1,第一旋转机mg1(参照图中的“mg1”)连结

于第二旋转元件re2,第二旋转机mg2(参照图中的“mg2”)连结于与中间传递构件52一体旋转的第三旋转元件re3,将发动机12的旋转经由中间传递构件52向有级变速部46传递。在无级变速部44中,通过横穿纵线y2的各直线l0e、l0m、l0r来表示太阳轮s0的转速与齿圈r0的转速的关系。

47.此外,在有级变速部46中,第四旋转元件re4经由离合器c1选择性地连结于中间传递构件52,第五旋转元件re5连结于输出轴50,第六旋转元件re6经由离合器c2选择性地连结于中间传递构件52并且经由制动器b2选择性地连结于变速箱26,第七旋转元件re7经由制动器b1选择性地连结于变速箱26。在有级变速部46中,根据接合装置cb的接合释放控制,通过横穿纵线y5的各直线l1、l2、l3、l4、lr来表示输出轴50中的“第一挡”、“第二挡”、“第三挡”、“第四挡”、“后退挡”的各转速。

48.由图4中的实线表示的直线l0e以及直线l1、l2、l3、l4示出了能进行至少以发动机12作为驱动力源来行驶的混合动力行驶(=hv行驶)的hv行驶模式下的前进行驶中的各旋转元件的相对速度。在该hv行驶模式下,在差动机构54中,当相对于输入至轮架ca0的正转矩的发动机转矩te,由第一旋转机mg1产生的负转矩即作为反作用力转矩的mg1转矩tg被输入至太阳轮s0时,在齿圈r0出现以正转的形式成为正转矩的发动机直达转矩td(=te/(1+ρ0)=-(1/ρ0)

×

tg)。并且,根据请求驱动力,发动机直达转矩td与mg2转矩tm的合计转矩作为四轮驱动车辆10的前进方向的驱动转矩,经由形成有at1速挡位至at4速挡位中的任一at挡位的有级变速部46向分动器30传递。第一旋转机mg1在以正转的形式产生负转矩的情况下作为发电机发挥功能。第一旋转机mg1的发电电力wg被充电至电池24,或者被第二旋转机mg2消耗。第二旋转机mg2使用发电电力wg的全部或一部分,或者除了发电电力wg之外还使用来自电池24的电力来输出mg2转矩tm。

49.由图4中的单点划线表示的直线l0m和由图4中的实线表示的直线l1、l2、l3、l4示出了ev行驶模式下的前进行驶中的各旋转元件的相对速度,该ev行驶模式能在使发动机12的运转停止的状态下进行以第一旋转机mg1和第二旋转机mg2中的至少一方的旋转机作为驱动力源来行驶的马达行驶(=ev行驶)。作为ev行驶模式下的前进行驶中的ev行驶,包括例如仅以第二旋转机mg2作为驱动力源进行行驶的单驱动ev行驶和将第一旋转机mg1和第二旋转机mg2一起作为驱动力源进行行驶的双驱动ev行驶。在单驱动ev行驶中,轮架ca0被设为零旋转,对齿圈r0输入以正转的形式成为正转矩的mg2转矩tm。此时,连结于太阳轮s0的第一旋转机mg1被设为无负载状态,以反转的形式进行空转。在单驱动ev行驶中,单向离合器f0被释放,连结轴48未固定于变速箱26。

50.在双驱动ev行驶中,当在轮架ca0被设为零旋转的状态下,对太阳轮s0输入以反转的形式成为负转矩的mg1转矩tg时,单向离合器f0被自动接合,使得轮架ca0向反转方向的旋转被阻止。在轮架ca0通过单向离合器f0的接合被固定为无法旋转的状态下,由mg1转矩tg产生的反作用力转矩被输入至齿圈r0。除此之外,在双驱动ev行驶中,与单驱动ev行驶同样,对齿圈r0输入mg2转矩tm。如果在轮架ca0被设为零旋转的状态下对太阳轮s0输入了以反转的形式成为负转矩的mg1转矩tg时不输入mg2转矩tm,则也能进行由mg1转矩tg实现的单驱动ev行驶。在ev行驶模式下的前进行驶中,发动机12不被驱动,发动机转速ne被设为零,mg1转矩tg和mg2转矩tm中的至少一方的转矩作为四轮驱动车辆10的前进方向的驱动转矩,经由形成有at1速挡位至at4速挡位中的任一at挡位的有级变速部46向分动器30传递。

在ev行驶模式下的前进行驶中,mg1转矩tg是反转且负转矩的动力运行转矩,mg2转矩tm是正转且正转矩的动力运行转矩。

51.由图4中的虚线表示的直线l0r和直线lr示出了ev行驶模式下的后退行驶中的各旋转元件的相对速度。在该ev行驶模式下的后退行驶中,对齿圈r0输入以反转的形式成为负转矩的mg2转矩tm,该mg2转矩tm作为四轮驱动车辆10的后退方向的驱动转矩,经由形成有at1速挡位的有级变速部46向分动器30传递。在四轮驱动车辆10中,在通过后述的电子控制装置130形成了多个at挡位中的作为前进用的低挡位侧的at挡位的例如at1速挡位的状态下,使与前进行驶时的前进用的mg2转矩tm正负相反的后退用的mg2转矩tm从第二旋转机mg2输出,由此能进行后退行驶。在ev行驶模式下的后退行驶中,mg2转矩tm是反转且负转矩的动力运行转矩。需要说明的是,在hv行驶模式下,也能如直线l0r那样,将第二旋转机mg2设为反转,因此能与ev行驶模式同样地进行后退行驶。

52.图5是说明分动器30的构造的骨架图。分动器30具备作为非旋转构件的分动箱64。分动器30在分动箱64内以共同的旋转轴线cl1为中心具备后轮侧输出轴66、前轮驱动用驱动齿轮68以及前轮驱动用离合器70。此外,分动器30在分动箱64内以共同的旋转轴线cl2为中心具备前轮侧输出轴72和前轮驱动用从动齿轮74。而且,分动器30具备前轮驱动用空转齿轮76。旋转轴线cl2是前传动轴32、前轮侧输出轴72等的轴心。

53.后轮侧输出轴66以可传递动力的方式连结于输出轴50,并且以可传递动力的方式连结于后传动轴34。后轮侧输出轴66将从驱动力源pu经由自动变速器28传递至输出轴50的驱动力向后轮16输出。需要说明的是,输出轴50也作为向分动器30的后轮侧输出轴66输入来自驱动力源pu的驱动力的分动器30的输入旋转构件发挥功能,就是说也作为向分动器30传递来自驱动力源pu的驱动力的驱动力传递轴发挥功能。自动变速器28是将来自驱动力源pu的驱动力向输出轴50传递的自动变速器。

54.前轮驱动用驱动齿轮68被设为能相对于后轮侧输出轴66进行相对旋转。前轮驱动用离合器70是多板的湿式离合器,对从后轮侧输出轴66向前轮驱动用驱动齿轮68传递的传递转矩进行调节。即,前轮驱动用离合器70对从后轮侧输出轴66向前轮侧输出轴72传递的传递转矩进行调节。

55.前轮驱动用从动齿轮74一体地设于前轮侧输出轴72,以可传递动力的方式连结于前轮侧输出轴72。前轮驱动用空转齿轮76分别与前轮驱动用驱动齿轮68和前轮驱动用从动齿轮74啮合,以可传递动力的方式连结前轮驱动用驱动齿轮68与前轮驱动用从动齿轮74之间。

56.前轮侧输出轴72经由前轮驱动用空转齿轮76和前轮驱动用从动齿轮74以可传递动力的方式连结于前轮驱动用驱动齿轮68,并且以可传递动力的方式连结于前传动轴32。前轮侧输出轴72将经由前轮驱动用离合器70传递至前轮驱动用驱动齿轮68的来自驱动力源pu的驱动力的一部分向前轮14输出。

57.前轮驱动用离合器70具备离合器毂78、离合器鼓80、摩擦接合元件82以及活塞84。离合器毂78以可传递动力的方式连结于后轮侧输出轴66。离合器鼓80以可传递动力的方式连结于前轮驱动用驱动齿轮68。摩擦接合元件82具有:多张第一摩擦板82a,被设为能相对于离合器毂78在旋转轴线cl1方向进行相对移动并且无法相对于离合器毂78进行相对旋转;以及多张第二摩擦板82b,被设为能相对于离合器鼓80在旋转轴线cl1方向进行相对移

动并且无法相对于离合器鼓80进行相对旋转。第一摩擦板82a和第二摩擦板82b被配置成在旋转轴线cl1方向交替地重叠。活塞84被设为能在旋转轴线cl1方向移动,并与摩擦接合元件82抵接来推压第一摩擦板82a和第二摩擦板82b,由此调节前轮驱动用离合器70的转矩容量。需要说明的是,在活塞84不推压摩擦接合元件82的情况下,前轮驱动用离合器70的转矩容量成为零,前轮驱动用离合器70被释放。

58.分动器30通过调节前轮驱动用离合器70的转矩容量来将经由自动变速器28传递的驱动力源pu的驱动力分配给后轮侧输出轴66和前轮侧输出轴72。在前轮驱动用离合器70被释放的情况下,后轮侧输出轴66与前轮驱动用驱动齿轮68之间的动力传递路径被切断,因此分动器30将从驱动力源pu经由自动变速器28传递至分动器30的驱动力经由后传动轴34等向后轮16传递。此外,在前轮驱动用离合器70为滑移接合状态或完全接合状态的情况下,后轮侧输出轴66与前轮驱动用驱动齿轮68之间的动力传递路径被连接,因此分动器30将从驱动力源pu经由分动器30传递的驱动力的一部分经由前传动轴32等传递至前轮14,并且将驱动力的剩余部分经由后传动轴34等传递至后轮16。分动器30是能将来自驱动力源pu的驱动力传递至前轮14和后轮16的驱动力分配装置。

59.分动器30具备电动马达86、蜗轮蜗杆88以及凸轮机构90来作为使前轮驱动用离合器70工作的装置。

60.蜗轮蜗杆88是具备与电动马达86的马达轴一体地形成的蜗杆92和形成有与蜗杆92啮合的齿的蜗轮94的齿轮副。蜗轮94被设为能以旋转轴线cl1为中心进行旋转。当电动马达86旋转时,蜗轮94以旋转轴线cl1为中心进行旋转。

61.凸轮机构90被设在蜗轮94与前轮驱动用离合器70的活塞84之间。凸轮机构90具备:第一构件96,连接于蜗轮94;第二构件98,连接于活塞84;以及多个滚珠99,夹插于第一构件96与第二构件98之间,凸轮机构90是将电动马达86的旋转运动转换为直线运动的机构。

62.多个滚珠99在以旋转轴线cl1为中心的旋转方向上等角度间隔地配置。在第一构件96和第二构件98的与滚珠99接触的面上分别形成有凸轮槽。各凸轮槽形成为在第一构件96相对于第二构件98进行相对旋转的情况下,第一构件96与第二构件98在旋转轴线cl1方向上相互分离。因此,当第一构件96相对于第二构件98进行相对旋转时,第一构件96与第二构件98相互分离,第二构件98在旋转轴线cl1方向移动,连接于第二构件98的活塞84推压摩擦接合元件82。当通过电动马达86使蜗轮94旋转时,蜗轮94的旋转运动经由凸轮机构90被转换为向旋转轴线cl1方向的直线运动并被传递至活塞84,从而活塞84推压摩擦接合元件82。通过对活塞84推压摩擦接合元件82的推压力进行调节来调节前轮驱动用离合器70的转矩容量。分动器30能通过对前轮驱动用离合器70的转矩容量进行调节来调节分配至前轮14和后轮16的来自驱动力源pu的驱动力的比例。

63.分配至前轮14和后轮16的来自驱动力源pu的驱动力的比例例如是从驱动力源pu传递至后轮16的驱动力与从驱动力源pu传递至后轮16和前轮14的总驱动力的比例,即后轮侧分配率xr。或者,分配至前轮14和后轮16的来自驱动力源pu的驱动力的比例例如是从驱动力源pu传递至前轮14的驱动力与从驱动力源pu传递至后轮16和前轮14的总驱动力的比例,即前轮侧分配率xf(=1-xr)。在本实施例中,后轮16是主驱动轮,因此后轮侧分配率xr是主侧分配率。

64.在活塞84不推压摩擦接合元件82的情况下,前轮驱动用离合器70的转矩容量成为零。此时,前轮驱动用离合器70被释放,后轮侧分配率xr成为1.0。换言之,如果将总驱动力设为100,以“前轮14的驱动力∶后轮16的驱动力”来表示向前轮14和后轮16的驱动力的分配即前后轮的驱动力分配,则前后轮的驱动力分配成为0∶100。另一方面,在活塞84推压摩擦接合元件82的情况下,前轮驱动用离合器70的转矩容量变得比零大,前轮驱动用离合器70的转矩容量越增加,后轮侧分配率xr越降低。当前轮驱动用离合器70成为被完全接合的转矩容量时,后轮侧分配率xr成为0.5。换言之,前后轮的驱动力分配以50∶50成为已均衡的状态。如此,分动器30能通过对前轮驱动用离合器70的转矩容量进行调节而在1.0~0.5之间调节后轮侧分配率xr,即在0∶100~50∶50之间调节前后轮的驱动力分配。就是说,分动器30能在将来自驱动力源pu的驱动力仅传递至后轮16的二轮驱动状态与将来自驱动力源pu的驱动力传递至后轮16和前轮14的四轮驱动状态之间进行切换。

65.回到图1,四轮驱动车辆10具备车轮制动装置100。车轮制动装置100具备车轮制动器101、未图示的制动主缸等,对前轮14和后轮16的车轮14、16的每一个赋予由车轮制动器101产生的制动力。车轮制动器101是设于前轮14l、14r的每一个的前制动器101fl、101fr以及设于后轮16l、16r的每一个的后制动器101rl、101rr。车轮制动装置100根据由驾驶员进行的例如制动踏板的踩踏操作等来向分别设于车轮制动器101的未图示的轮缸供给制动液压。在车轮制动装置100中,在通常时,从制动主缸产生的、与制动操作量bra对应的大小的主缸液压作为制动液压被供给向轮缸。另一方面,在车轮制动装置100中,例如在abs(auti

‑

lock brake system:防抱死制动系统)控制时、侧滑抑制控制时、车速控制时等,各控制中所需的制动液压被供给向轮缸用来产生由车轮制动器101产生的制动力。制动操作量bra是表示与制动踏板的踏力对应的、由驾驶员进行的制动踏板的踩踏操作的大小的信号。如此,车轮制动装置100能调节赋予至车轮14、16的每一个的由车轮制动器101产生的制动力。

66.此外,四轮驱动车辆10具备作为控制器的电子控制装置130,所述电子控制装置130包括对分动器30等进行控制的四轮驱动车辆10的控制装置。图1是表示电子控制装置130的输入输出系统的图,并且是说明由电子控制装置130实现的控制功能的主要部分的功能框图。电子控制装置130被配置为包括例如具备cpu、ram、rom、输入输出接口等的所谓微型计算机,cpu利用ram的暂时存储功能并且按照预先存储在rom中的程序进行信号处理,由此执行四轮驱动车辆10的各种控制。电子控制装置130根据需要被配置为包括发动机控制用、变速控制用等的各计算机。

67.向电子控制装置130分别供给基于由四轮驱动车辆10所具备的各种传感器等(例如发动机转速传感器102、输出转速传感器104、mg1转速传感器106、mg2转速传感器108、按各车轮14、16设置的车轮速传感器110、加速器开度传感器112、节气门开度传感器114、制动踏板传感器116、g传感器118、换挡位置传感器120、横摆角速度传感器122、转向传感器124、电池传感器126、油温传感器128等)得到的检测值的各种信号等(例如发动机转速ne、与车速v对应的输出转速no、作为第一旋转机mg1的转速的mg1转速ng、与at输入转速ni的值相同的mg2转速nm、作为各车轮14、16的转速的车轮速nr、作为表示驾驶员的加速操作的大小的驾驶员的加速操作量的加速器开度θacc、作为电子节气门的开度的节气门开度θth、作为表示用于使车轮制动器101工作的制动踏板正被驾驶员操作的状态的信号的制动接通信号bon、制动操作量bra、四轮驱动车辆10的前后加速度gx和左右加速度gy、四轮驱动车辆10所

具备的换挡杆的操作位置possh、作为绕四轮驱动车辆10的竖直轴的旋转角速度的横摆角速度ryaw、四轮驱动车辆10所具备的方向盘的转向角θsw和转向方向dsw、电池24的电池温度thbat、电池充放电电流ibat、电池电压vbat、作为工作油oil的温度的工作油温thoil等)。

68.从电子控制装置130向四轮驱动车辆10所具备的各装置(例如发动机控制装置20、变换器22、液压控制回路60、电动马达86、车轮制动装置100等)分别输出各种指令信号(例如用于控制发动机12的发动机控制指令信号se、用于分别控制第一旋转机mg1和第二旋转机mg2的旋转机控制指令信号smg、用于控制接合装置cb的工作状态的液压控制指令信号sat、用于控制电动马达86的电动马达控制指令信号sw、用于控制由车轮制动器101实现的制动力的制动控制指令信号sb等)。

69.电子控制装置130为了实现四轮驱动车辆10中的各种控制而具备at变速控制单元即at变速控制部132、混合动力控制单元即混合动力控制部134、四轮驱动控制单元即四轮驱动控制部136以及制动力控制单元即制动力控制部138。

70.at变速控制部132使用作为预先通过实验或通过设计求出并存储的关系即预先确定的关系的例如图6所示的at挡位变速映射图来进行有级变速部46的变速判断,并根据需要将用于执行有级变速部46的变速控制的液压控制指令信号sat输出至液压控制回路60。上述at挡位变速映射图例如是在以车速v和请求驱动力frdem为变量的二维坐标上具有用于判断有级变速部46的变速的变速线的规定的关系。在此,可以使用输出转速no等来代替车速v。此外,也可以使用请求驱动转矩trdem、加速器开度θacc、节气门开度θth等来代替请求驱动力frdem。上述at挡位变速映射图中的各变速线是如实线所示的用于判断升挡的升挡线和如虚线所示的用于判断降挡的降挡线。

71.混合动力控制部134包含以下功能,即,作为控制发动机12的工作的发动机控制单元即发动机控制部的功能和作为经由变换器22控制第一旋转机mg1和第二旋转机mg2的工作的旋转机控制单元即旋转机控制部的功能,并且,混合动力控制部134通过这些控制功能来执行由发动机12、第一旋转机mg1以及第二旋转机mg2实现的混合动力驱动控制等。

72.混合动力控制部134将加速器开度θacc和车速v应用于作为预先确定的关系的例如驱动请求量映射图,由此计算出作为驱动请求量的请求驱动力frdem。作为所述驱动请求量,除了使用请求驱动力frdem[n]之外,还可以使用各驱动轮(前轮14、后轮16)中的请求驱动转矩trdem[nm]、各驱动轮中的请求驱动功率prdem[w]、输出轴50中的请求at输出转矩等。混合动力控制部134考虑电池24的可充电电力win、可放电电力wout等,输出作为控制发动机12的指令信号的发动机控制指令信号se和作为控制第一旋转机mg1和第二旋转机mg2的指令信号的旋转机控制指令信号smg,以便实现基于请求驱动转矩trdem和车速v的请求驱动功率prdem。发动机控制指令信号se例如是输出此时的发动机转速ne下的发动机转矩te的发动机12的功率即发动机功率pe的指令值。旋转机控制指令信号smg例如是输出作为发动机转矩te的反作用力转矩的指令输出时的mg1转速ng下的mg1转矩tg的第一旋转机mg1的发电电力wg的指令值,并且是输出指令输出时的mg2转速nm下的mg2转矩tm的第二旋转机mg2的消耗电力wm的指令值。

[0073]

电池24的可充电电力win是对电池24的输入电力的限制进行规定的可输入电力,电池24的可放电电力wout是对电池24的输出电力的限制进行规定的可输出电力。电池24的

可充电电力win、可放电电力wout例如由电子控制装置130基于电池温度thbat和与电池24的充电量相当的充电状态值soc[%]来计算。电池24的充电状态值soc是表示电池24的充电状态的值,例如由电子控制装置130基于电池充放电电流ibat和电池电压vbat等来计算。

[0074]

例如在使无级变速部44作为无级变速器工作而使自动变速器28整体作为无级变速器工作的情况下,混合动力控制部134考虑最佳发动机动作点等,以成为得到实现请求驱动功率prdem的发动机功率pe的发动机转速ne、发动机转矩te的方式控制发动机12并且控制第一旋转机mg1的发电电力wg,由此执行无级变速部44的无级变速控制而使无级变速部44的变速比γ0变化。作为该控制的结果,作为无级变速器工作的情况下的自动变速器28的变速比γt(=γ0

×

γat=ne/no)被控制。最佳发动机动作点被预先确定为例如在实现请求发动机功率pedem时,除了发动机12单体的燃料效率还考虑了电池24的充放电效率等的四轮驱动车辆10的总燃料效率成为最佳的发动机动作点。该发动机动作点是由发动机转速ne和发动机转矩te表示的发动机12的运转点。

[0075]

例如在使无级变速部44像有级变速器那样变速而使自动变速器28整体像有级变速器那样变速的情况下,混合动力控制部134使用作为预先确定的关系的例如有级变速映射图来进行自动变速器28的变速判断,与由at变速控制部132进行的有级变速部46的at挡位的变速控制合作,以使变速比γt不同的多个挡位选择性地成立的方式,执行无级变速部44的变速控制。能通过由第一旋转机mg1根据输出转速no控制发动机转速ne来使多个挡位以能维持各自的变速比γt的方式成立。

[0076]

混合动力控制部134根据行驶状态使ev行驶模式或hv行驶模式选择性地成立来作为行驶模式。例如,混合动力控制部134在处于请求驱动功率prdem小于预先确定的阈值的ev行驶区域的情况下,使ev行驶模式成立,另一方面,在处于请求驱动功率prdem成为预先确定的阈值以上的hv行驶区域的情况下,使hv行驶模式成立。图6的单点划线a是用于在hv行驶模式与ev行驶模式之间进行切换的hv行驶区域与ev行驶区域的边界线。具有如该图6的单点划线a所示的边界线的预先确定的关系是在以车速v和请求驱动力frdem为变量的二维坐标中构成的行驶模式切换映射图的一个例子。需要说明的是,在图6中,为了方便,将该行驶模式切换映射图与at挡位变速映射图一起示出。

[0077]

在使ev行驶模式成立时仅利用第二旋转机mg2就能实现请求驱动功率prdem的情况下,混合动力控制部134使四轮驱动车辆10以基于第二旋转机mg2的单驱动ev行驶的方式行驶。另一方面,在使ev行驶模式成立时仅利用第二旋转机mg2无法实现请求驱动功率prdem的情况下,混合动力控制部134使四轮驱动车辆10以双驱动ev行驶的方式行驶。即使在仅利用第二旋转机mg2就能实现请求驱动功率prdem时,在并用第一旋转机mg1和第二旋转机mg2比仅用第二旋转机mg2效率更好的情况下,混合动力控制部134也可以使四轮驱动车辆10以双驱动ev行驶的方式行驶。

[0078]

即使在请求驱动功率prdem处于ev行驶区域时,在电池24的充电状态值soc小于预先确定的发动机起动阈值的情况下,或者在需要发动机12的预热的情况下等,混合动力控制部134也使hv行驶模式成立。所述发动机起动阈值是用于判断需要强制地起动发动机12来对电池24进行充电的充电状态值soc的预先确定的阈值。

[0079]

在发动机12的运转停止时使hv行驶模式成立的情况下,混合动力控制部134进行起动发动机12的发动机起动控制。在起动发动机12时,混合动力控制部134例如通过第一旋

转机mg1使发动机转速ne上升,并且在发动机转速ne成为可点火的规定可点火转速以上时点火,由此起动发动机12。即,混合动力控制部134通过第一旋转机mg1使发动机12起转(cranking),由此起动发动机12。

[0080]

四轮驱动控制部136控制后轮侧分配率xr。四轮驱动控制部136设定与从输出转速传感器104、g传感器118等判断出的四轮驱动车辆10的行驶状态相应的后轮侧分配率xr的目标值,以通过调节前轮驱动用离合器70的转矩容量来将后轮侧分配率xr调节为目标值的方式,输出用于控制电动马达86的电动马达控制指令信号sw。

[0081]

四轮驱动控制部136例如在直行行驶时释放前轮驱动用离合器70,由此将后轮侧分配率xr控制为1.0(即,将前后轮的驱动力分配控制为0∶100)。此外,四轮驱动控制部136基于转弯行驶中的转向角θsw和车速v等计算目标横摆角速度ryawtgt,以由横摆角速度传感器122随时检测到的横摆角速度ryaw追随目标横摆角速度ryawtgt的方式调节后轮侧分配率xr。

[0082]

制动力控制部138例如基于由驾驶员进行的加速操作(例如加速器开度θacc、加速器开度θacc的减小速度)、车速v、下坡路的坡度、用于使车轮制动器工作的由驾驶员进行的制动操作(例如制动操作量bra、制动操作量bra的增大速度)等来计算目标减速度,使用预先确定的关系来设定用于实现目标减速度的请求制动力。制动力控制部138以在四轮驱动车辆10的减速行驶中得到请求制动力的方式产生四轮驱动车辆10的制动力。四轮驱动车辆10的制动力例如通过基于由第二旋转机mg2实现的再生控制而产生的制动力即再生制动力、由车轮制动器101产生的制动力、基于由发动机12实现的发动机制动而产生的制动力等来产生。例如从提高能量效率的观点来看,四轮驱动车辆10的制动力优先通过再生制动力来产生。制动力控制部138以得到再生制动力所需的再生转矩的方式,将执行由第二旋转机mg2实现的再生控制的指令向混合动力控制部134输出。由第二旋转机mg2实现的再生控制是通过从车轮14、16输入的被驱动转矩使第二旋转机mg2旋转驱动来作为发电机工作,并将其发电电力经由变换器22向电池24充电的控制。

[0083]

例如在请求制动力比较小的情况下,制动力控制部138专门通过再生制动力来实现请求制动力。例如在请求制动力比较大的情况下,制动力控制部138在再生制动力的基础上添加由车轮制动器101产生的制动力来实现请求制动力。例如在四轮驱动车辆10停止的紧前,制动力控制部138将再生制动力的量置换为由车轮制动器101产生的制动力来实现请求制动力。

[0084]

例如在因电池24的充电状态值soc为规定充电状态值以上而第二旋转机mg2的再生转矩被限制时,在四轮驱动车辆10的制动力相对于请求制动力不足的情况下,制动力控制部138以补足该不足的量的方式产生由车轮制动器101产生的制动力。

[0085]

由第二旋转机mg2实现的再生制动力以与前后轮的驱动力分配相同的分配被分配至前轮14和后轮16。优选的是,在基于电池24的充电状态值soc而第二旋转机mg2的再生转矩被限制时添加由车轮制动器101产生的制动力的情况下,车辆姿势的变化被抑制。在基于电池24的充电状态值soc而第二旋转机mg2的再生转矩被限制时,以补足相对于请求制动力的不足的量的方式产生由车轮制动器101产生的制动力的情况下,制动力控制部138以赋予至后轮16的制动力与赋予至后轮16和前轮14的总制动力的比例与后轮侧分配率xr相等的方式,控制由车轮制动器101产生的制动力。就是说,制动力控制部138以赋予至后轮16的由

车轮制动器101产生的制动力与赋予至后轮16和前轮14的由车轮制动器101产生的总制动力的比例与后轮侧分配率xr相等的方式,控制由车轮制动器101产生的制动力。

[0086]

在此,在四轮驱动车辆10中,可能会发生无法将来自驱动力源pu中的某个驱动力源的驱动力传递至车轮14、16的驱动力源故障状态sfpu。在产生了驱动力源故障状态sfpu时,由于处于四轮驱动车辆10的行驶性能相对于本来的性能受到限制的状态,因此,考虑例如进行使四轮驱动车辆10移动至安全的场所,或者使四轮驱动车辆10行驶至修理工厂等的退避行驶。在产生了驱动力源故障状态sfpu的情况下,混合动力控制部134使用来自驱动力源pu中的某个驱动力源以外的驱动力源的驱动力来进行退避行驶。

[0087]

驱动力源故障状态sfpu例如是由于发动机控制装置20等的故障(=malfunction)而无法从发动机12输出动力的发动机故障状态sfe、由于断线等故障而无法从第一旋转机mg1输出动力的mg1故障状态sfm1或者由于断线等故障而无法从第二旋转机mg2输出动力的mg2故障状态sfm2。在发动机故障状态sfe下,能进行仅使用来自第一旋转机mg1和/或第二旋转机mg2的驱动力的退避行驶。在mg1故障状态sfm1下,无法由第一旋转机mg1负责发动机12的反作用力,因此,即使在能从发动机12输出动力的状态下,也无法将来自发动机12的驱动力传递至车轮14、16。因此,可以视为mg1故障状态sfm1与发动机故障状态sfe相同。因此,在mg1故障状态sfm1下,能进行仅使用来自第二旋转机mg2的驱动力的退避行驶。在mg2故障状态sfm2下,能进行仅使用来自发动机12的驱动力的退避行驶或者进行仅使用来自第一旋转机mg1的驱动力的退避行驶。

[0088]

所谓使用来自驱动力源pu中的某个驱动力源以外的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时包括:在无法控制发动机12的运转状态的状态下仅使用来自旋转机mg1、mg2的驱动力来进行退避行驶时、在无法控制第一旋转机mg1的运转状态的状态下仅使用来自第二旋转机mg2的驱动力来进行退避行驶时以及在无法控制第二旋转机mg2的运转状态的状态下仅使用来自发动机12的驱动力或仅使用来自第一旋转机mg1的驱动力来进行退避行驶时。就是说,所谓进行退避行驶时是仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时。

[0089]

再者,在进行前述那样的退避行驶时,特别是,在无法将燃料的热能用于驱动力时,或者在无法将电力用于驱动力时,行驶距离尽可能长为好。另一方面,在四轮驱动车辆10中,在分动器30为四轮驱动状态时,与分动器30为二轮驱动状态时相比,动力传递装置18中的损失大、能量效率容易恶化。这样一来,在进行退避行驶的情况下,根据分动器30的控制状态,可退避行驶的距离可能会变短。

[0090]

因此,在通过混合动力控制部134来进行仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力的退避行驶时,四轮驱动控制部136禁止将分动器30设为四轮驱动状态。

[0091]

为了实现在仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时能延长可退避行驶的距离的四轮驱动车辆10,电子控制装置130还具备状态判定单元即状态判定部140。

[0092]

状态判定部140例如基于是否发生了发动机故障状态sfe或mg1故障状态sfm1或mg2故障状态sfm2来判定是否发生了驱动力源故障状态sfpu。状态判定部140例如基于发动机控制指令信号se与发动机转速ne是否匹配等来判定是否发生了发动机故障状态sfe。状

态判定部140例如基于旋转机控制指令信号smg与mg1转速ng是否匹配等来判定是否发生了mg1故障状态sfm1。状态判定部140例如基于旋转机控制指令信号smg与mg2转速nm是否匹配等来判定是否发生了mg2故障状态sfm2。判定是否发生了驱动力源故障状态sfpu与判定是否处于仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时的意义相同。

[0093]

状态判定部140判定来自驱动力源pu的驱动力是否被设为可传递至前轮14的状态,即判定分动器30是否被设为四轮驱动状态。状态判定部140例如基于后轮侧分配率xr来判定分动器30是否被设为四轮驱动状态。作为此处的后轮侧分配率xr,例如是基于由四轮驱动控制部136产生的对电动马达86的指示值(=电动马达控制指令信号sw)的后轮侧分配率、基于电动马达86的实际的动作量(=旋转量)的后轮侧分配率等。

[0094]

四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为发生了驱动力源故障状态sfpu的情况下,禁止将分动器30设为四轮驱动状态。具体而言,四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为分动器30被设为四轮驱动状态的情况下,切断向前轮14的动力传递,即将分动器30从四轮驱动状态向二轮驱动状态切换。切断向前轮14的动力传递例如是通过向电动马达86输出电动马达控制指令信号sw而实现的前轮驱动用离合器70的释放,或者是通过停止向电动马达86的电流供给而实现的前轮驱动用离合器70的释放等。另一方面,四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为分动器30未被设为四轮驱动状态的情况下,维持分动器30中的前后轮的驱动力分配的状态,即将分动器30维持为二轮驱动状态。

[0095]

图7是说明电子控制装置130的控制工作的主要部分的流程图,是说明用于实现在仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时能延长可退避行驶的距离的四轮驱动车辆10的控制工作的流程图,该流程图例如被重复执行。

[0096]

在图7中,首先,在与状态判定部140的功能对应的步骤(以下,省略“步骤”)s10中,判定是否发生了无法将来自驱动力源pu中的某个驱动力源的驱动力传递至车轮14、16的驱动力源故障状态sfpu。在该s10的判断为否定的情况下,结束本例程。在该s10的判断为肯定的情况下,在与状态判定部140的功能对应的s20中,判定来自驱动力源pu的驱动力是否被设为可传递至前轮14的状态。在该s20的判断为肯定的情况下,在与四轮驱动控制部136的功能对应的s30中,分动器30的四轮驱动状态被禁止,向前轮14的动力传递被切断,即分动器30从四轮驱动状态被切换至二轮驱动状态。另一方面,在上述s20的判断为否定的情况下,在与四轮驱动控制部136的功能对应的s40中,分动器30的四轮驱动状态被禁止,前后轮的驱动力分配的状态被维持,即分动器30被维持为二轮驱动状态。

[0097]

如上所述,根据本实施例,在四轮驱动车辆10中,在分动器30为四轮驱动状态时,与分动器30为二轮驱动状态时相比,动力传递装置18的损失大、能量效率容易恶化,但在仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时,禁止将分动器30设为四轮驱动状态,因此在动力传递装置18的损失比较小的二轮驱动状态下进行退避行驶。因此,在四轮驱动车辆10中,在仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时,能延长可退避行驶的距离。

[0098]

此外,根据本实施例,所谓仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时包括:在无法控制负责发动机12的反作用力的第一旋转

机mg1的运转状态的状态下仅使用来自第二旋转机mg2的驱动力来进行退避行驶时,因此,即使在发动机12的运转能正常地控制的状态下,有时也仅使用第二旋转机mg2进行退避行驶,在这种情况下,也是在动力传递装置18的损失比较小的二轮驱动状态下进行退避行驶。

[0099]

接着,说明本发明的其他实施例。需要说明的是,在以下的说明中,对于实施例彼此共同的部分标注相同的附图标记,并省略说明。

[0100]

在发生了驱动力源故障状态sfpu时的退避行驶中,根据四轮驱动车辆10的行驶状态st,有时不执行分动器30的四轮驱动状态的禁止为好。

[0101]

状态判定部140在判定为发生了驱动力源故障状态sfpu的情况下,判定四轮驱动车辆10的行驶状态st是否为规定行驶状态stf。规定行驶状态stf例如是被预先确定为禁止分动器30的四轮驱动状态并不优选的行驶状态。

[0102]

四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为发生了驱动力源故障状态sfpu时,在判定为四轮驱动车辆10的行驶状态st不是规定行驶状态stf的情况下,禁止将分动器30设为四轮驱动状态。另一方面,四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为发生了驱动力源故障状态sfpu时,在判定为四轮驱动车辆10的行驶状态st是规定行驶状态stf的情况下,不执行分动器30的四轮驱动状态的禁止。

[0103]

具体而言,在车辆姿势发生变化的情况下,为了抑制车辆姿势的变化,优选将分动器30设为四轮驱动状态。例如,在检测到后轮16的打滑的情况下,为了抑制因后轮16的打滑而引起的车辆姿势的变化,优选将分动器30设为四轮驱动状态。规定行驶状态stf例如包括检测到后轮16的打滑的行驶状态。状态判定部140基于车轮速nr等判定是否检测到后轮16的打滑,由此判定四轮驱动车辆10的行驶状态st是否为规定行驶状态stf。四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为检测到后轮16的打滑的情况下,将分动器30设为四轮驱动状态。

[0104]

在无法将驱动力传递至后轮16的情况下,优选将分动器30设为四轮驱动状态,使得向前轮14分配驱动力。所谓无法将驱动力传递至后轮16的情况是,例如由于后传动轴34、后轮侧差动齿轮装置38或后轮车轴42l、42r等向后轮16进行动力传递的驱动系统的损伤等而在物理上无法将驱动力传递至后轮16的情况。或者,所谓无法将驱动力传递至后轮16的情况是,例如后轮16的气压低于比规定值小的下限值,尽可能不向后轮16传递驱动力为好的情况。规定行驶状态stf例如包括无法将驱动力传递至后轮16的行驶状态。状态判定部140基于车轮速nr或后轮16的气压等来判定是否能将驱动力传递至后轮16,由此判定四轮驱动车辆10的行驶状态st是否为规定行驶状态stf。四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为无法将驱动力传递至后轮16的情况下,将分动器30设为四轮驱动状态。

[0105]

在四轮驱动车辆10处于转弯中的情况下,为了以横摆角速度ryaw追随目标横摆角速度ryawtgt的方式调节后轮侧分配率xr,从而抑制车辆转弯中的车辆姿势的变化,优选不进行因分动器30的四轮驱动状态的禁止而引起的分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换。规定行驶状态stf例如包括四轮驱动车辆10处于转弯中的行驶状态。状态判定部140基于转向角θsw等判定四轮驱动车辆10是否处于转弯中,由此判定四轮驱动车辆10的行驶状态st是否为规定行驶状态stf。四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为四轮驱动车辆10处于转弯中的情况下,禁止与四轮驱动状态的禁止相伴的、分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换。

[0106]

在四轮驱动车辆10处于制动中的情况下,为了抑制因赋予至前轮14和后轮16的四轮驱动车辆10的制动力的分配的变化而引起的车辆姿势的变化,优选不进行因分动器30的四轮驱动状态的禁止而引起的分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换。从另一观点来看,在向后轮16的驱动力分配大的情况下,例如在分动器30为二轮驱动状态的情况下,与向后轮16的驱动力分配小的情况,例如分动器30为四轮驱动状态的情况相比,在再生控制的执行时,在车轮14、16,特别是在作为主驱动轮的后轮16容易产生打滑。这样一来,在分动器30为四轮驱动状态时,与分动器30为二轮驱动状态时相比,能增大第二旋转机mg2的再生转矩,能提高能量效率。因此,在四轮驱动车辆10处于制动中的情况下,优选不进行因分动器30的四轮驱动状态的禁止而引起的分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换。规定行驶状态stf例如包括四轮驱动车辆10处于制动中的行驶状态。状态判定部140基于制动接通信号bon、制动操作量bra等来判定四轮驱动车辆10是否处于制动中,由此判定四轮驱动车辆10的行驶状态st是否为规定行驶状态stf。四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为四轮驱动车辆10处于制动中的情况下,禁止与四轮驱动状态的禁止相伴的、分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换。

[0107]

在分动器30的控制状态未确定的情况下,即分动器30的控制状态为不定状态的情况下,与分动器30的四轮驱动状态的禁止相伴的、从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换可能会无法正常地进行,为了抑制车辆姿势的变化,优选不进行分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换。规定行驶状态stf例如包括分动器30的控制状态未确定的行驶状态。所谓分动器30的控制状态已确定时,例如是电动马达86相对于电动马达控制指令信号sw正常地动作,能判断为正在以后轮侧分配率xr的实际值成为由四轮驱动控制部136设定的后轮侧分配率xr的目标值的方式控制分动器30时,且是分动器30正常地动作时即分动器30的控制状态为正常时。状态判定部140例如判定是否向电动马达86正常地供给电动马达控制指令信号sw也就是说驱动电流,或者基于电动马达控制指令信号sw与电动马达86的实际的动作量是否匹配等来判定分动器30的控制状态是否为正常。也可以使用蜗轮蜗杆88或凸轮机构90等的实际的动作量来代替电动马达86的实际的动作量。状态判定部140在判定为分动器30的控制状态不正常的情况下,即在判定为分动器30的控制状态未确定的情况下,判定为四轮驱动车辆10的行驶状态st为规定行驶状态stf。四轮驱动控制部136在由状态判定部140判定为分动器30的控制状态未确定的情况下,禁止与四轮驱动状态的禁止相伴的、分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换。

[0108]

图8是说明电子控制装置130的控制工作的主要部分的流程图,是说明用于实现在仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶时能延长可退避行驶的距离的四轮驱动车辆10的控制工作的流程图,该流程图例如被重复执行。该图8是与上述的实施例1的图7不同的实施例。以下,对图8中与图7不同的部分进行说明。

[0109]

在图8中,在所述s10的判断为肯定的情况下,在与状态判定部140的功能对应的s15中,判定四轮驱动车辆10的行驶状态st是否为规定行驶状态stf。在该s15的判断为否定的情况下,在执行了所述s20后,在所述s30或所述s40中,分动器30的四轮驱动状态被禁止。另一方面,在所述s15的判断为肯定的情况下,在与四轮驱动控制部136的功能对应的s50中,不执行分动器30的四轮驱动状态的禁止。

[0110]

如上所述,根据本实施例,可以得到与上述的实施例1同样的效果。

[0111]

此外,根据本实施例,在检测到后轮16的打滑的情况下,不执行分动器30的四轮驱动状态的禁止,而是将分动器30设为四轮驱动状态,因此能抑制因后轮16的打滑而车辆姿势发生变化,并且能延长可退避行驶的距离。

[0112]

此外,根据本实施例,在无法将驱动力传递至后轮16的情况下,不执行分动器30的四轮驱动状态的禁止,而是将分动器30设为四轮驱动状态,因此能防止在无法向后轮16传递驱动力时变得无法退避行驶。

[0113]

此外,根据本实施例,在四轮驱动车辆10处于转弯中的情况下,不执行分动器30的四轮驱动状态的禁止,而是禁止与四轮驱动状态的禁止相伴的、分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换,因此能抑制车辆转弯中的车辆姿势的变化。

[0114]

此外,根据本实施例,在四轮驱动车辆10处于制动中的情况下,不执行分动器30的四轮驱动状态的禁止,而是禁止与四轮驱动状态的禁止相伴的、分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换,因此能抑制车辆制动中的车辆姿势的变化。

[0115]

此外,根据本实施例,在判定为分动器30的控制状态未确定的情况下,不执行分动器30的四轮驱动状态的禁止,而是禁止与四轮驱动状态的禁止相伴的、分动器30的从四轮驱动状态向二轮驱动状态的切换,因此能抑制分动器30的控制状态为不定状态的情况下的车辆姿势的变化。

[0116]

以上,基于附图对本发明的实施例进行了详细说明,但本发明也适用于其他方案。

[0117]

例如,在上述的实施例中,在发生了驱动力源故障状态sfpu的情况下,仅使用来自发动机12以及旋转机mg1、mg2中的一方的驱动力源的驱动力来进行退避行驶,在进行这样的退避行驶时,禁止将分动器30设为四轮驱动状态。与此关联,例如,即使在本行程(trip)中处于未发生驱动力源故障状态sfpu的正常状态的情况下,在存在在本行程以前进行了如上所述的退避行驶的历史记录的情况下,也可以禁止将分动器30设为四轮驱动状态。或者,在本行程中进行了如上所述的退避行驶的情况下,即使在本行程以后处于未发生驱动力源故障状态sfpu的正常状态的情况下,也可以禁止将分动器30设为四轮驱动状态。或者,在已禁止将分动器30设为四轮驱动状态的本行程后,在如上所述的与退避行驶关联的驱动力源pu等的故障历史记录因修理等而被删除的情况下,也可以解除分动器30的四轮驱动状态的禁止。或者,在已禁止将分动器30设为四轮驱动状态的本行程后,在一定次数以上的行程中处于未发生驱动力源故障状态sfpu的正常状态的情况下,也可以解除分动器30的四轮驱动状态的禁止。所述行程例如是从点火接通起到点火断开为止的车辆行驶。

[0118]

此外,在上述的实施例中,四轮驱动车辆10是以fr方式的车辆为基础的四轮驱动车辆,或者是将发动机12、第一旋转机mg1以及第二旋转机mg2作为驱动力源的混合动力车辆,或者是具备串联地具有无级变速部44和有级变速部46的自动变速器28的四轮驱动车辆,但不限于此方案。例如,即使以ff(前置发动机/前轮驱动)方式的车辆为基础的四轮驱动车辆,或者来自发动机和旋转机的驱动力被向驱动轮传递的并联式的混合动力车辆,或者来自通过由来自发动机的驱动力驱动的发电机的发电电力和/或电池的电力驱动的旋转机的驱动力被向驱动轮传递的串联式的混合动力车辆,也可以应用本发明。或者,即使作为自动变速器而具备公知的行星齿轮式自动变速器、包括公知的dct(dual clutch transmission:双离合器变速器)的同步啮合型平行二轴式自动变速器、公知的带式无级变

速器或公知的电动式无级变速器等的四轮驱动车辆,也可以应用本发明。或者,在如上所述的串联式的混合动力车辆中,例如也有时不具备自动变速器。需要说明的是,在以ff方式的车辆为基础的四轮驱动车辆的情况下,前轮成为主驱动轮,后轮成为副驱动轮,前轮侧分配率xf成为主侧分配率。在如上所述的串联式的混合动力车辆中,驱动力源故障状态sfpu是发动机故障状态sfe,能实现仅使用来自旋转机的驱动力的退避行驶。总之,只要是具备包括发动机和旋转机的驱动力源、能在二轮驱动状态与四轮驱动状态之间进行切换的驱动力分配装置以及对所述驱动力分配装置进行控制的控制装置的四轮驱动车辆,就能应用本发明。

[0119]

此外,在上述的实施例中,构成分动器30的前轮驱动用离合器70的活塞84被配置为当电动马达86旋转时,经由凸轮机构90向摩擦接合元件82侧移动来推压摩擦接合元件82,但并不限于此方案。例如,也可以被配置为当电动马达86旋转时,活塞84经由将旋转运动转换为直线运动的滚珠丝杠等来推压摩擦接合元件82。或者,活塞84也可以由液压致动器驱动。

[0120]

需要说明的是,上述的方案仅是一个实施方式,本发明能以基于本领域技术人员的知识施加各种变更、改良之后的方案来实施。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1