一种张紧力自动调节的履带张紧装置的制作方法

1.本实用新型涉及履带张紧装置,特别是涉及挖掘机等工程机械的行走机构的履带张紧装置。

背景技术:

2.履带行走装置具有牵引力大、接地比压低、爬坡能力强、转弯半径小等优良的特点,因而在工程机械、矿山机械、建筑机械等领域得到广泛的应用,履带行走装置特别是在大中型自行式机械中得到普遍的应用,如挖沟机、挖掘机、桩工机械、钻机等机械。而履带张紧装置对履带行走性能具有很大的影响。在现有技术中,张紧履带的主要方法包括弹簧张紧法、油缸张紧法、螺杆张紧法。其中若采用弹簧张紧法,由于弹簧的弹力与其结构尺寸之间有一定的比例关系,弹簧的尺寸过小,其弹力不足以将履带保持在张紧的状态,弹簧的尺寸过大,所起履带机械结构的限制不易安装使用。另外弹簧在长期受理的状态下会降低其弹性,当弹簧的弹力降低后,其对履带的张紧力不足。因此,有必要对现有的履带张紧装置的构造进行改进。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺陷,设计一种履带张紧装置。该装置可保证适当的履带张紧力;当导向轮受到前方的冲击载荷时,缓冲弹簧回缩以吸收振动,防止履带和驱动轮被损坏。当弹簧的弹力降低后,为防止张紧力不足,可通过充油调节圈来增大弹簧的张紧力。

4.为实现上述目的,本实用新型的技术方案是采用一种张紧力自动调节的履带张紧装置,包括缸体,张紧杆和底盘连接杆分别从缸体的两端伸入缸体的通孔,张紧杆和底盘连接杆与通孔内壁形成注油腔,注油腔内填充有液压油,张紧杆其缸体外的部分与张紧架滑动连接,缸体与底盘连接杆同侧的端部设有凸缘,弹簧一端顶压在凸缘上,另一端顶压在张紧架的弹簧张紧面上,弹簧与凸缘或弹簧张紧面之间设有充油调节圈,充油调节圈上设有充油阀。底盘连接杆位于缸体外的一端与履带行走装置的底盘限位板连接,张紧架用于连接引导轮,张紧架对引导轮起到张紧顶压作用,套设在缸体外周的弹簧,使履带获得一定的预张紧力,在履带在运行中遇到冲击时,通过伸缩起到还能缓冲的作用。而当弹簧的弹力降低后,通过充油阀向充油调节圈内注入液压油,使得充油调节圈体积增大从而对弹簧进行压缩,弹簧便能继续有效地对履带进行张紧。

5.作为对本实用新型的进一步改进,张紧杆伸入通孔的一端设有阶梯面,通孔端部设有与阶梯面适配的阶梯孔,底盘连接杆位于缸体外的端部设有注油口,注油口经底盘连接杆内部的注油孔连通注油腔,注油口设有注油阀。阶梯面和阶梯孔起到张紧杆在缸体中的限位作用,注油阀及注油孔方便向注油腔内填充液压油。

6.作为对本实用新型的进一步改进,所述弹簧张紧面设有环状突起,弹簧套在环状突起上且端部顶压在弹簧张紧面上。环状突起便于安装弹簧,同时对弹簧起到定位作用。

7.作为对本实用新型的进一步改进,弹簧的一端与弹簧的弹簧张紧面之间设有充油调节圈,弹簧的另一端与凸缘之间设有压力传感器。压力传感器可以测出弹簧的压力。

8.作为对本实用新型的进一步改进,所述压力传感器与控制器连接,控制器与油泵连接,油泵与充油阀连接。压力低于设定值,控制器便控制油泵运作,油泵通过充油阀向充油调节圈内注入液压油,对张紧力进行调节。

9.作为对本实用新型的进一步改进,所述凸缘和/或弹簧张紧面上设有环形凹槽,环形凹槽分别与压力传感器、充油调节圈外形适配。环形凹槽对压力传感器、充油调节圈起到定位作用,避免其在凸缘或弹簧张紧面上窜动。

10.作为对本实用新型的进一步改进,张紧杆穿过张紧架的连接孔与张紧架滑动配合,张紧杆的端部设有螺纹,限位螺母通过螺纹安装在张紧杆上,所述连接孔内设有与其过盈配合的滑动轴承。滑动轴承使得张紧杆与张紧架之间的滑动更为顺畅,限位螺母对张紧架起到限位作用,避免张紧架滑出张紧杆。

11.作为对本实用新型的进一步改进,在所述通孔的两端各设有两个密封凹槽,在每端的两个密封凹槽内装有防尘圈、o型密封圈,防尘圈靠近通孔端面设置。o型密封圈保证了注油腔内液压油的密封,防尘圈防止灰尘等杂物进入缸体,造成缸体内壁的磨损。

12.作为对本实用新型的进一步改进,所述注油阀和/或充油阀为单向阀。单向阀避免液压油逆流造成污染或浪费。

13.作为对本实用新型的进一步改进,所述充油调节圈包括内部的橡胶充油圈以及设置在橡胶充油圈外部的箱体,所述箱体包括箱体一和箱体二,箱体一和箱体二沿弹簧伸缩方向扣合在一起。箱体一和箱体二对橡胶充油圈起到保护作用,橡胶充油圈充入液压油后,箱体一和箱体二沿扣合方向相对滑动,从而压缩弹簧来调整张紧力。

14.作为对本实用新型的进一步改进,张紧架呈u形,其开口背向缸体,开口处的两个端部设有两个连接端面,连接端面上设有作为张紧轮连接部的通孔。采用u形的张紧架结构简单,更经济。

15.本实用新型的优点和有益效果在于:底盘连接杆位于缸体外的一端与履带行走装置的底盘限位板连接,注油腔内填充液压油可以调节底盘连接杆伸出缸体的长度,张紧架用于连接引导轮,张紧架对引导轮起到张紧顶压作用,套设在缸体外周的弹簧,使履带获得一定的预张紧力,在履带在运行中遇到冲击时,通过伸缩起到还能缓冲的作用。而当弹簧的弹力降低后,通过充油阀向充油调节圈内注入液压油,使得充油调节圈体积增大从而对弹簧进行压缩,弹簧便能继续有效地对履带进行张紧。阶梯面和阶梯孔起到张紧杆在缸体中的限位作用,注油阀及注油孔方便向注油腔内填充液压油。环状突起便于安装弹簧,同时对弹簧起到定位作用。压力传感器可以测出弹簧的压力,压力低于设定值,控制器便控制油泵运作,油泵通过充油阀向充油调节圈内注入液压油,对张紧力进行调节。环形凹槽对压力传感器、充油调节圈起到定位作用,避免其在凸缘或弹簧张紧面上窜动。滑动轴承使得张紧杆与张紧架之间的滑动更为顺畅,限位螺母对张紧架起到限位作用,避免张紧架滑出张紧杆。o型密封圈保证了注油腔内液压油的密封,防尘圈防止灰尘等杂物进入缸体,造成缸体内壁的磨损。箱体一和箱体二对橡胶充油圈起到保护作用,橡胶充油圈充入液压油后,箱体一和箱体二沿扣合方向相对滑动,从而压缩弹簧来调整张紧力。采用u形的张紧架结构简单,更经济。

附图说明

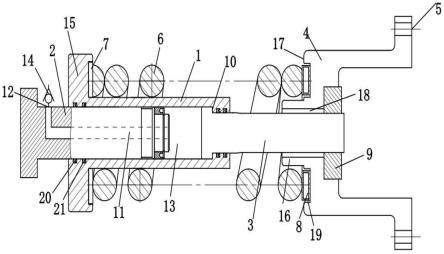

16.图1是本实用新型实施例1的张紧力自动调节的履带张紧装置的示意图;

17.图2是本实用新型实施例1中充油调节圈的示意图;

18.图3是图2的剖面图;

19.图4是本实用新型实施例2中充油调节圈的示意图;

20.图5是图4的剖面图,此时橡胶充油圈未充油;

21.图6是图4的剖面图,此时橡胶充油圈已充油。

22.图中:1、缸体;2、底盘连接杆;3、张紧杆;4、张紧架;5、张紧轮连接部;6、弹簧;7、压力传感器;8、充油调节圈;9、限位螺母;10、阶梯面;11、注油孔;12、注油口;13、注油腔;14、注油阀;15、凸缘;16、环状突起;17、弹簧张紧面;18、滑动轴承;19、环形凹槽;20、防尘圈;21、o型密封圈;22、充油阀;81-橡胶充油圈82、箱体一;83、箱体二

具体实施方式

23.下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

24.如附图1至6所示,本实用新型具体实施的技术方案是:

25.实施例1:

26.一种张紧力自动调节的履带张紧装置,包括缸体1,张紧杆3和底盘连接杆2分别从缸体的两端伸入缸体1的通孔,张紧杆和底盘连接杆与通孔内壁形成注油腔13,注油腔内填充有液压油,张紧杆3其缸体外的部分与张紧架4滑动连接,缸体1与底盘连接杆2同侧的端部设有凸缘15,弹簧6一端顶压在凸缘15上,另一端顶压在张紧架的弹簧张紧面17上,弹簧6的一端与弹簧张紧面17之间设有充油调节圈8,弹簧的另一端与凸缘15之间设有压力传感器7,充油调节圈上设有充油阀22。张紧杆3伸入通孔的一端设有阶梯面10,通孔端部设有与阶梯面10适配的阶梯孔,底盘连接杆2位于缸体1外的端部设有注油口12,注油口经底盘连接杆内部的注油孔11连通注油腔,注油口12设有注油阀14。所述弹簧张紧面17设有环状突起16,弹簧套在环状突起上且端部顶压在弹簧张紧面17上。所述压力传感器7与控制器连接,控制器与油泵连接,油泵与充油阀连接。所述凸缘15和弹簧张紧面17上设有环形凹槽19,环形凹槽19分别与压力传感器、充油调节圈外形适配。张紧杆3穿过张紧架4的连接孔与张紧架滑动配合,张紧杆3的端部设有螺纹,限位螺母9通过螺纹安装在张紧杆3上,所述连接孔内设有与其过盈配合的滑动轴承18。在所述通孔的两端各设有两个密封凹槽,在每端的两个密封凹槽内装有防尘圈20、o型密封圈21,防尘圈20靠近通孔端面设置。注油阀14和充油阀22为单向阀。张紧架4呈u形,其开口背向缸体,开口处的两个端部设有两个连接端面,连接端面上设有作为张紧轮连接部5的通孔。

27.实施例2:

28.与实施例1不同之处在于:充油调节圈8包括内部的橡胶充油圈81以及设置在橡胶充油圈外部的箱体,充油阀设置在橡胶充油圈81上,所述箱体包括箱体一82和箱体二83,箱体一82和箱体二83沿弹簧伸缩方向扣合在一起,箱体一82上还设有充油孔,此充油孔与橡胶充油圈81的充油阀位置对应。为方便图示,充油孔和充油阀在附图中未示出。

29.本实用新型工作原理如下,底盘连接杆位于缸体外的一端与履带行走装置的底盘限位板连接,注油腔内填充液压油可以调节底盘连接杆伸出缸体的长度,张紧架用于连接引导轮,张紧架对引导轮起到张紧顶压作用,套设在缸体外周的弹簧,使履带获得一定的预张紧力,在履带在运行中遇到冲击时,通过伸缩起到还能缓冲的作用。而当弹簧的弹力降低后,通过充油阀向充油调节圈内注入液压油,使得充油调节圈体积增大从而对弹簧进行压缩,弹簧便能继续有效地对履带进行张紧。该张紧装置具有结构简单、工作可靠,行驶中可改善平稳性,且改装方便的特点。

30.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1