加强型防震平移模块的制作方法

1.本实用新型涉及一种光学产品的加强型防震平移模块,尤指运用框架达到至少两轴以上的防震平移运动,可应用于一种光学系统因外来震动所造成的不稳定影像补偿装置。

背景技术:

2.一般常见市面手持光学产品中,例如数字相机、摄影机、手机等光学系统,是由光学透镜群组与影像传感器所搭配合成。拍摄过程当中,容易受到外力晃动,例如手持、车辆行径间、外在环境因素造成装置抖动,进而导致无法清晰成像或影像模糊等问题。市面上手机常见的影像补偿系统,是利用镜头平移方式来补偿光路径偏移问题,在此补偿机制上主要是借由吊簧线将活动部进行悬吊并平移达到光路补偿。

3.而吊簧线组装工序繁杂且较多电性转移制程及焊点高度限制,进而导致产品无法低背化且容易因为冲击信赖性实验过程中焊点破裂或吊簧线受固定端及活动部相互拉扯造成的线径疲劳断裂,造成马达不作动或补偿效果变差等问题,进而有改善的空间。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是解决吊簧线组装繁杂易断裂及焊点占用空间过高的问题,进而提供一种镜头马达使用的加强型防震平移模块,通过采用链接弹性体及段差式焊接方式,实现马达对焦及防震平移补偿的悬吊共享同一组件,降低组装制程难度及降低电性组件转移数量,同时增强马达对焦及防震平移补偿效果,使用寿命长。

5.为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

6.一种加强型防震平移模块,其特征在于,包括:

7.一承载座,用于承载光学镜头;

8.一框架,其中部设有对应承载座的容置腔;

9.一底座;

10.一第一链接组件,连接于承载座和框架之间,用于限制承载座沿第一轴向运动;

11.一第二链接组件,连接于框架与底座或相对固定件之间,用于限制框架沿第二轴向及第三轴向运动,框架借由第二链接组件悬置于底座上,所述第二轴向及第三轴向分别与第一轴向垂直所述第二链接组件包括多个链接分支组件,每个链接分支组件至少具有与框架连接的相对固定部ⅰ、与底座或相对固定件连接的相对固定部ⅱ、连接于相对固定部ⅰ与相对固定部ⅱ之间的类悬臂梁结构,所述类悬臂梁结构的悬臂端支撑于底座或相对固定件上;

12.一驱动组件,用以产生驱动力使承载座和框架沿相应轴向运动。

13.上述的加强型防震平移模块,所述第一链接组件由分布于承载座沿第一轴向前、后两侧的第一弹性体组件和第二弹性体组件组成,所述第二链接组件的各个链接分支组件与第一弹性体组件或第二弹性体组件连接。

14.上述的加强型防震平移模块,所述第二链接组件的链接分支组件的类悬臂梁结构至少具有与相对固定部ⅰ连接的第一变形运动部ⅰ、与相对固定部ⅱ连接的第一变形运动部ⅱ、与第一变形运动部ⅰ另一端连接的第一刚体运动部ⅰ、与第一变形运动部ⅱ另一端连接的第一刚体运动部ⅱ、连接于第一刚体运动部ⅰ与第一刚体运动部ⅱ之间的第二变形运动部,所述第一变形运动部ⅰ和第一刚体运动部ⅰ构成的弹性结构与第一变形运动部ⅱ和第一刚体运动部ⅱ构成的弹性结构对称布置,第一刚体运动部ⅰ和第一刚体运动部ⅱ的弦宽大于第一变形运动部ⅰ、第一变形运动部ⅱ和第二变形运动部的弦宽。

15.上述的加强型防震平移模块,所述第一刚体运动部ⅰ和第一刚体运动部ⅱ的弦宽大于第一变形运动部ⅰ、第一变形运动部ⅱ和第二变形运动部的弦宽至少50%。

16.上述的加强型防震平移模块,所述第一刚体运动部ⅰ与第一变形运动部ⅰ交界处的过渡斜面与第一刚体运动部ⅰ侧边的夹角大于30度或等同于30度;所述第一刚体运动部ⅱ与第一变形运动部ⅱ交界处的过渡斜面与第一刚体运动部ⅱ侧边的夹角大于30度或等于30度;所述第二变形运动部与第一刚体运动部ⅰ的交界处的过渡斜面与第一刚体运动部ⅰ的侧边的夹角大于30度或等于30度;所述第二变形运动部与第一刚体运动部ⅱ的交界处的过渡斜面与第一刚体运动部ⅱ的侧边的夹角大于30度或等于30度。

17.上述的加强型防震平移模块,所述第二变形运动部于其中部弯折且在弯折处设有第一阻尼抑制区,所述底座或相对固定件上设有对应类悬臂梁结构悬臂端的容置槽,所述容置槽中设有用于与第一阻尼抑制区粘接的黏弹性体或阻尼油脂,以增加与第一阻尼抑制区的接触面积,增强阻尼效果。

18.上述的加强型防震平移模块,所述第二链接组件的链接分支组件的相对固定部ⅱ延伸出第一电性链接面,而底座或相对固定件上设有对应第一电性链接面的支撑体,支撑体顶面设有第二电性链接面,所述第一电性链接面与第二电性链接面存在一段差,此段差借由焊锡材料或导电性胶体将第一电性链接面与第二链接面进行电性链接。

19.上述的加强型防震平移模块,所述第一电性链接面的表面设有至少一个以上通孔,过多的焊锡材料或导电性胶体经由通孔溢流至另一面。

20.上述的加强型防震平移模块,所述第二电性链接面为嵌入式金属端子,或为雷射照射成型的电性连结部,或为双料注塑成型的电性连结部,第二电性链接面直接延伸至底座的对外金属裸露电性转移区域。

21.上述的加强型防震平移模块,所述第二链接组件的各个链接分支组件分为两组,两组链接分支组件围绕框架旋转排布,其中一组链接分支组件的类悬臂梁结构朝向第二轴向,另一组链接分支组件的类悬臂梁结构朝向第三轴向;或者两组链接分支组件在框架两侧镜像排布,两组链接分支组件的类悬臂梁结构共同朝向第二轴向或第三轴向。

22.本实用新型的有益效果是:

23.借由第二链接组件的两运动轴向不同运动原理功能取代吊簧线的功能,并借由排列方向调整,对应不同设计需求切换成等向性弹簧系数或非等向性弹簧系数,达到一可以提供光轴平移补偿功能,且借由段差式的电性链结区,降低焊点于高度上的占比空间,达到低背化及微小化的效果,降低产品高度上的限制。

附图说明

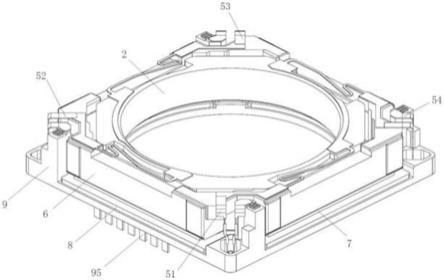

24.图1为本实用新型的结构示意图;

25.图2为本实用新型的爆炸图,其中包括外壳;

26.图3为本实用新型的第一链接组件与承载座的结构示意图;

27.图4为本实用新型的光学对焦结构剖面图,显示有第一轴向驱动线圈和驱动磁铁的位置关系;

28.图5为本实用新型的第二链接组件于图中标记运动方向运动的原理示意图;

29.图6为本实用新型的第二链接组件于图中标记运动方向运动的原理示意图;

30.图7为本实用新型的第二链接组件的旋转排列示意图;

31.图8为本实用新型的第二链接组件的镜像排列示意图;

32.图9为本实用新型的第二链接组件类悬臂梁结构的悬臂端的阻尼配置剖面图;

33.图10为本实用新型的电性转移结构示意图;

34.图11为本实用新型的第一电性链接面与第二电性链接面焊接段差架构示意图;

35.图12为本实用新型的第二三轴向驱动线圈与驱动磁铁的位置关系图。

36.图中:1.外壳;2.承载座、21.第一表面、22.第二表面;3.第一轴向驱动线圈;4.第一链接组件、41.第一弹性体组件、42.第二弹性体组件;5.第二链接组件、51.链接分支组件、511.第一变形运动部ⅰ、512.第一刚体运动部ⅰ、513.第二变形运动部、515.第一变形运动部ⅱ、514.第一阻尼抑制区、516.第一刚体运动部ⅱ;52.链接分支组件、521.第一变形运动部ⅰ、522.第一刚体运动部ⅰ、523.第二变形运动部、524.第一阻尼抑制区、525.第一变形运动部ⅱ、526.第一刚体运动部ⅱ、53.链接分支组件、531.第一变形运动部ⅰ、532.第一刚体运动部ⅰ、533.第二变形运动部、534.第一阻尼抑制区、535.第一变形运动部ⅱ、536.第一刚体运动部ⅱ、54.链接分支组件、541.第一变形运动部ⅰ、542.第一刚体运动部ⅰ、543.第二变形运动部、544.第一阻尼抑制区、545.第一变形运动部ⅱ、546.第一刚体运动部ⅱ、55.相对固定部ⅰ、56.类悬臂梁结构、57.相对固定部ⅱ、571、572、573、574.第一电性链接面、5711、5721、5731、5741.通孔;6.框架、61.第一表面、62.第二表面;7.驱动磁铁;8.第二三轴向驱动线圈;9.底座、901、902、903、904.容置槽、91、92、93、94.支撑体、911、921、931、941.第二电性链接面、95.对外金属裸露电性转移区域、10.黏弹性体或阻尼油脂、11.锡球。

具体实施方式

37.本实用新型的主要原理为,借由第二链接组件的两轴相异的运动原理取代吊簧线悬吊支撑功能,并可借由排列方式变更等向性弹簧系数或非等向性弹簧系数,再结合段差式电性链接区降低焊点所需高度,达到制程简单化及模块微小化的功能。

38.如图1

‑

图12所示,该加强型防震平移模块,设于音圈马达的外壳1中。其包括:一承载座2,用于承载光学镜头;一框架6,其中部设有对应承载座2的容置腔;一底座9;一第一链接组件4,连接于承载座2和框架6之间,用于限制承载座2沿第一轴向运动,承载座2借由第一链接组件4悬置于框架6内,所述第一链接组件4由分布于承载座2沿第一轴向前、后两侧的第一弹性体组件41和第二弹性体组件42组成;一第二链接组件5,连接于框架6与底座9或相对固定件之间,用于限制框架6沿第二轴向及第三轴向运动,框架6借由第二链接组件5悬置于底座9上,所述第二链接组件5包括多个链接分支组件,每个链接分支组件至少具有与

框架6连接的相对固定部ⅰ55、与底座9或相对固定件连接的相对固定部ⅱ57、连接于相对固定部ⅰ55与相对固定部ⅱ57之间的类悬臂梁结构56,所述类悬臂梁结构56的悬臂端支撑于底座9或相对固定件上;所述第二链接组件5的各个链接分支组件可以与第一弹性体组件41或第二弹性体组件42连接为一体;所述第二轴向及第三轴向分别与第一轴向垂直;一驱动组件,用以产生驱动力使承载座2和框架6沿相应轴向运动。

39.本实施例中,该加强型防震平移模块中定义有一 x、y、z轴,在本实施例中,z轴为第一轴向,为光轴对焦方向;x轴和y轴分别为第二轴向和第三轴向,为侧向位移补偿轴向。第一链接组件限制承载座2在z轴方向运动,第二链接组件5限制承载座及框架在x、y轴方向运动。第一链接组件中的第一弹性体组件41与第二链接组件5一体化。所述驱动组件包括复数个驱动磁铁7、第一轴向驱动线圈3和第二三轴向驱动线圈 8,所述第一轴向驱动线圈3环绕于承载座2外周,第二三轴向驱动线圈 8位于底座9上表面,驱动磁铁7的数量为四个,均匀固定于框架6朝向第一轴向驱动线圈3侧,参见图4;且驱动磁铁7的端面与第二三轴向驱动线圈 8中内置的四个线圈一一对应,第二三轴向驱动线圈 8采用平版线圈,参见图12。

40.所述第一链接组件4的第一弹性体组件41和第二弹性体组件42分别具有与承载座2连结的内框部、与框架6连结的外框部、连接于内框部和外框部之间的弦丝部。

41.更具体的,参见图3、图4,承载座2可定义出第一表面21及第二表面22;第一链接组件4的第一弹性体组件41的数量为两个,对称分布。每个第一弹性体组件41具有两个外框部,一个共同的内框部,两个弦丝部。第二弹性体组件42具有一个共同的内框部,四个外框部,四个弦丝部。第一链接组件4的第一弹性体组件41的内框部与承载座2上的第一表面21连结;第二弹性体组件42的内框部与承载座2上的第二表面22连结。框架6 可定义出第一表面61及第二表面62,其中第一弹性体组件41的外框部与框架6的第一表面61连结;第二弹性体组件42的外框部与框架6的第二表面62连结,达到承载座2悬吊在框架6内侧,并借由4个驱动磁铁7相对应第一轴向驱动线圈3的位置放置于框架6上,当第一轴向驱动线圈3借由电流驱动时,第一弹性体组件41及第二弹性体组件42的弦丝部可限制承载座2进行z轴方向上的有限运动。

42.结合图1、图5与图6合并说明,第二链接组件5的链接分支组件的数量为四个,分别为链接分支组件51 、链接分支组件52 、链接分支组件53和链接分支组件54 。每个链接分支组件的类悬臂梁结构至少具有与相对固定部ⅰ55连接的第一变形运动部ⅰ、与相对固定部ⅱ57连接的第一变形运动部ⅱ、与第一变形运动部ⅰ另一端连接的第一刚体运动部ⅰ、与第一变形运动部ⅱ另一端连接的第一刚体运动部ⅱ、连接于第一刚体运动部ⅰ与第一刚体运动部ⅱ之间的第二变形运动部,所述第一变形运动部ⅰ和第一刚体运动部ⅰ构成的弹性结构与第一变形运动部ⅱ和第一刚体运动部ⅱ构成的弹性结构对称布置。所述第二变形运动部于其中部弯折且在弯折处设有第一阻尼抑制区。本实施例中,链接分支组件51的类悬臂梁结构56,具有第一变形运动部ⅰ511、第一刚体运动部ⅰ512、第二变形运动部513、第一变形运动部ⅱ515、第一刚体运动部ⅱ516和第一阻尼抑制区514;链接分支组件52具有第一变形运动部ⅰ521、第一刚体运动部ⅰ522、第二变形运动部523、第一变形运动部ⅱ525、第一刚体运动部ⅱ526和第一阻尼抑制区524;链接分支组件53具有第一变形运动部ⅰ531、第一刚体运动部ⅰ532、第二变形运动部533、第一变形运动部ⅱ535、第一刚体运动部ⅱ536和第一阻尼抑制区534;链接分支组件54具有第一变形运动部ⅰ541、第一刚体运动部ⅰ542、第二变形运

动部543、第一变形运动部ⅱ545、第一刚体运动部ⅱ546和第一阻尼抑制区544。第一刚体运动部ⅰ和第一刚体运动部ⅱ的弦宽大于第一变形运动部ⅰ、第一变形运动部ⅱ和第二变形运动部的弦宽。

43.根据图5详细说明,以链接分支组件51为例,所述第一刚体运动部ⅰ512和第一刚体运动部ⅱ516的弦宽大于第一变形运动部ⅰ511、第一变形运动部ⅱ515和第二变形运动部513的弦宽至少50%。于图5中进行所标记运动方向的运动时,因第一刚体运动部ⅰ512和第一刚体运动部ⅱ516的弦宽明显较宽,运动过程中相较第一变形运动部ⅰ511、第一变形运动部ⅱ515和第二变形运动部513不易产生变形,使应力传递且集中于第一变形运动部ⅰ511、第一变形运动部ⅱ515和第二变形运动部513弦宽较细的位置,借由弦宽较细位置受应力集中影响造成扭转并配合第一刚体运动部ⅰ512和第一刚体运动部ⅱ516的长度进行位移延伸放大来达成第一轴图中标记运动方向的运动。

44.其中,为确保刚体运动部可以有效的将应力传递且集中于变形运动部,所述第一刚体运动部ⅰ512与第一变形运动部ⅰ511交界处的过渡斜面与第一刚体运动部ⅰ512侧边的夹角大于30度或等同于30度;所述第一刚体运动部ⅱ516与第一变形运动部ⅱ515交界处的过渡斜面与第一刚体运动部ⅱ516侧边的夹角大于30度或等于30度;所述第二变形运动部513与第一刚体运动部ⅰ512的交界处的过渡斜面与第一刚体运动部ⅰ512的侧边的夹角大于30度或等于30度;所述第二变形运动部513与第一刚体运动部ⅱ516的交界处的过渡斜面与第一刚体运动部ⅱ516的侧边的夹角大于30度或等于30度。本实施例中,理想夹角为45度。

45.根据图6进行详细说明,第二链接组件中的每个链接分支组件中,于图6中进行所标记运动方向的运动时,其运动原理与图5中标记运动方向不同(相互垂直),其原理是类似悬臂梁变形架构,如图6所示,具备相对固定部ⅰ55、相对固定部ⅱ57、连接于相对固定部ⅰ55与相对固定部ⅱ57之间的类悬臂梁结构56,本实用新型主要借由调整类悬臂梁结构56的长度与宽度变更产品所需要弹簧系数。因4个链接分支组件的于图5和图6中的运动原理不同,进而导致于图5和图6中运动方向的弹簧系数有所差异,可借由链接分支组件的排列方法来配合设计上的需求转换成等向性弹簧系数或非等向性弹簧系数。本实施例中,所述第二链接组件5的4个链接分支组件分为两组,两组链接分支组件围绕框架6旋转排布,其中一组链接分支组件的类悬臂梁结构朝向第二轴向(x轴),另一组链接分支组件的类悬臂梁结构朝向第三轴向(y轴);或者两组链接分支组件在框架6两侧镜像排布,两组链接分支组件的类悬臂梁结构共同朝向第二轴向(x轴)或第三轴向(y轴)。

46.参考图7进行说明,当设计需要链接分支组件在图5中运动方向与图6中运动方向的弹簧系数相同的等向性状态,可将链接分支组件按照旋转排列方式放置,如此状态下进行图7中标记的x1轴方向运动时,链接分支组件51 、53 会进行如图6中运动方向原理运动,而链接分支组件52 、54 会进行如图5中运动方向原理运动;相对的进行图7中标记的y1轴方向运动时,链接组件52 、 54 会进行如图6中运动方向原理运动,而链接组件51 、53 会进行如图5中运动方向原理运动,借由各轴向运动时,各有两个链接分支组件进行图5中运动方向及图6中运动方向原理运动来达到 ( 图5中运动方向弹簧系数 + 图6中运动方向弹簧系数) /2 = 平均弹簧系数,满足等向性弹簧系数需求。

47.参考图8进行说明,当设计需要图5中运动方向与图6中运动方向的弹簧系数非等向性状态,可将链接分支组件按照镜像排列方式放置,此状态下进行如图8所示的x2轴方向

运动时,链接分支组件51 、 52 、53、54 均进行图6中运动方向原理运动;相对的进行y2轴方向运动时,链接组件51 、 52 、53、54 均进行第图5中运动方向原理运动,满足非等向性弹簧系数需求。

48.所述底座9或相对固定件上设有与四个链接分支组件51 、 52 、53、54的类悬臂梁结构56悬臂端一一对应的容置槽901、902、903、904。所述容置槽901、902、903、904中设有用于与第一阻尼抑制区514 、 524 、534 、544粘接的黏弹性体或阻尼油脂。在闭回路系统控制中,可借由阻尼系数的加入来增加整体系统稳定性,在应用需求中可适当的配合设计需求调整阻尼抑制区的面积大小,并于相对应的容置槽901、902、903、904放入含有较大阻尼系数的黏弹性体或阻尼油脂10,来调整系统中的阻尼配置系数。

49.参考图2及图12合并说明,底座9上放置的第二三轴向驱动线圈 8,其位置对应框架6上的4个驱动磁铁7,当驱动组件产生电讯号进入到第二三轴向驱动线圈 8时,借由驱动磁铁7所产生的定磁场与第二三轴向驱动线圈 8内的线圈回路产生磁驱动力,推动框架6产生x轴或y轴上的运动推力。

50.参考图9及图10合并说明,所述第二链接组件5的链接分支组件51、52、53、54的相对固定部ⅱ57延伸出第一电性链接面571、572、573、574,而底座9或相对固定件上设有对应第一电性链接面571、572、573、574的支撑体91、92、93、94,支撑体91、92、93、94顶面设有第二电性链接面911、921、931、941,所述第一电性链接面571、572、573、574与第二电性链接面911、921、931、941一一对应并存在一段差,此段差借由焊锡材料或导电性胶体将第一电性链接面与第二链接面进行电性链接,从而实现电讯号的导通。所述第一电性链接面571、572、573、574的表面分别设有至少一个以上通孔5711、5721、5731、5741,过多的焊锡材料或导电性胶体经由通孔溢流至另一面。本实施例中,参见图11,采用焊锡材料进行电路链接,第一电性链接面571、572、573、574与第二电性链接面911、921、931、941的段差设计有效的将锡球11高度限制于中间段差内,通孔5711、5721、5731、5741的设计可调节多余的焊锡余料,改善焊接质量。所述第二电性链接面911、921、931、941为嵌入式金属端子,一端裸露出来作为与第一电性链接面571、572、573、574电性链接,借由金属端子可折弯及嵌入塑料件的特性,金属端子另一端可直接延伸至底座的对外金属裸露电性转移区域95作为后续模块制程或其他制程的电性转移使用。

51.上述的说明,对本实用新型仅为说明性的,而非限制性,本领域技术人员应当理解,在不脱离权利要求所限定的精神与范围的情况下,可以作出许多修改、变化或等效替换,但都将落入本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1