一种新型尾气处理结构的制作方法

1.本技术涉及储罐的领域,尤其是涉及一种新型尾气处理结构。

背景技术:

2.目前在可发性聚苯乙烯工程设计中,设有多个100立方混合戊烷储罐,根据规范要求,混合戊烷储罐的安全阀排放需进火炬焚烧。对于一个独立的可发性聚苯乙烯工厂,设置火炬占地大,周边30米不许布置甲乙类工艺设备,投资大,设备运行成本大。储罐内的压强会因为管内气体的膨胀发生变化,故需对罐体进行泄压,以保证罐体压强在安全范围内。

3.针对上述中的相关技术,发明人认为储罐由于受热膨胀后,需要经常对其进行泄压,通常泄压量较大,储罐内气体会产生浪费现象,故有待改善。

技术实现要素:

4.为了减少储罐本体的泄压量较大产生气体浪费的现象,本技术提供一种新型尾气处理结构。

5.本技术提供的一种新型尾气处理结构采用如下的技术方案:

6.一种新型尾气处理结构,包括储罐本体,所述储罐本体的上端设置有泄压阀;所述储罐本体外壁处设置有保温层。

7.通过采用上述技术方案,在储罐本体的外壁处设置有保温层,保温层可对储罐本体进行保温,从而减少储罐本体内部因为温度的变化,使得气体产生热胀冷缩的现象,从而可减少储罐本体内部气压的变化,进而可减少需要经常对储罐本体进行泄压的工作。

8.可选的,所述保温层包层由硅酸铝纤维制成。

9.通过采用上述技术方案,硅酸铝纤维是一种新型、轻质、节能的耐火材料,具有良好的保温性能,从而可有效提升保温层对储罐本体内部的保温效果。

10.可选的,所述保温层外壁处设置有用于对保温层进行固定的锁止件。

11.通过采用上述技术方案,在保温层的外壁处设置有对保温层进行定位的锁止件,可有效减少保温层与储罐本体之间出现缝隙的现象,从而提升了储罐本体与保温层之间的连接紧密性,进而提升了保温层对储罐的保温效果。

12.可选的,所述锁止件包括捆带,所述捆带沿保温层外壁环绕设置。

13.通过采用上述技术方案,使用捆带对保温层进行定位,捆带对保温层固定时简单方便,且可便于对捆带进行更换,一方面,捆带可对保温层进行进一步的固定,另一方面,捆带材质便宜,更换方便,可便于对捆带进行定期更换从而增强捆带对储罐本体的固定效果。

14.可选的,所述捆带的远离保温层的一面设置有连接子扣,所述捆带靠近保温层的一面设置有连接母扣以用于对捆带进行固定。

15.通过采用上述技术方案,捆带对保温层进行固定后,将捆带的连接母扣与连接子扣根据储罐本体的直径与保温层与储罐本体的贴合程度进行扣合,从而可进一步增强捆带对保温层的固定效果。

16.可选的,所述锁止件包括增强套环,所述增强套环沿储罐本体的外壁一周环绕设置。

17.通过采用上述技术方案,将增强套环套设于保温层的外壁处,即可对保温层进行固定;增强套环具有良好的刚性,在对保温层进行定位时,可减少增强套环出现松脱的现象,进而可对保温层进行良好的固定。

18.可选的,所述增强套环包括第一固定环与第二固定环,所述第一固定环与第二固定环之间转动连接,所述第一固定环远离与第二固定环转动连接的一端设置有第一固定片,所述第二固定环远离与第一固定环转动连接的一端设置有第二固定片,所述第一固定片中插设有固定螺栓,所述固定螺栓与第二固定片螺纹连接。

19.通过采用上述技术方案,调节增强套环位于保温层的位置后,转动第一固定环与第二固定环,使得第一固定片与第二固定片之间相互贴合,随后将固定螺栓插设于第一固定片中,使得固定螺栓与第二固定片螺纹适配,再转动固定螺栓,使得固定螺栓对整个增强套环进行定位,以便对增强套环进行连接与拆卸,方便了后续对保温层进行更换。

20.可选的,所述泄压阀的输出端设置有连接管,所述连接管远离泄压阀的一端连接有rto焚烧炉。

21.通过采用上述技术方案,储罐本体通过泄压阀泄出的尾气通入rto焚烧炉中,将尾气作为燃料通入焚烧炉进行利用,可减少尾气的浪费,从而提升了整体尾气处理结构的环保性。

22.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

23.1.在储罐本体的外壁处设置有保温层,保温层可减少储罐本体内部的气体出现热胀冷缩的现象,从而可减少储罐本体内部压强的变化,进而减少了操作人员需要经常对储罐本体内部进行泄压,减少了气体的浪费;

24.2.在泄压阀处连接有连接管,连接管远离储罐本体的一端连接有rto焚烧炉;将泄压后的气体作为原料在焚烧炉中进行燃烧,可提升尾气的利用效果,进一步提升了尾气处理结构的环保性能。

附图说明

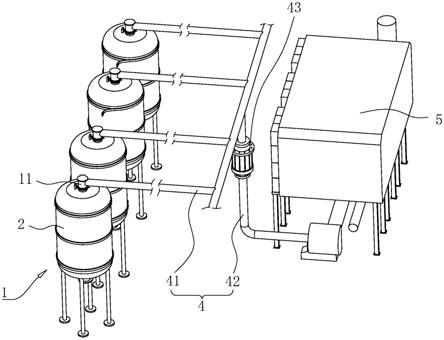

25.图1是本技术实施例一种新型尾气处理结构的整体示意图。

26.图2是用于体现实施例1中保温层与锁止件之间连接关系的示意图。

27.图3是图2中a部的放大示意图。

28.图4是用于体现实施例2中保温层与锁止件之间连接关系的示意图。

29.图5是图4中b部的放大示意图。

30.附图标记说明:

31.1、储罐本体;11、泄压阀;2、保温层;3、锁止件;31、捆带;311、连接子扣;312、连接母扣;32、增强套环;321、第一固定环;3211、第一固定片;322、第二固定环;3221、第二固定片;323、固定螺栓;4、连接管;41、连接支管;42、连接总管;43、防爆轰阻火器;5、rto焚烧炉。

具体实施方式

32.以下结合附图1-5对本技术作进一步详细说明。

33.实施例1:

34.本技术实施例公开一种新型尾气处理结构。参照图1,一种新型尾气处理结构包括储罐本体1,储罐本体的上端设置有泄压阀11;泄压阀与储罐本体1之间管道连接,打开泄压阀11,可对储罐本体1内尾气进行排放泄压。

35.参照图1,泄压阀11的输出端管道连接有连接管4,连接管4远离储罐本体1的一端连接有rto焚烧炉5;将泄压后的尾气接入rto焚烧炉5内,尾气作为燃料在rto焚烧炉5内燃烧,可减少排放后的尾气的浪费,提升了泄压后的尾气的利用效果,从而提升了尾气排放后处理的节能环保性。

36.参照图1,连接管4包括连接总管42与连接支管41,每个储罐本体1的泄压阀11处均与连接支管41连接,若干个连接支管41远离与其自身对应的储罐本体1的一端与连接总管42连接,连接总管42与连接支管41之间一体成型,连接总管42远离连接支管41的一端与rto焚烧炉5的进气口处管道连接,连接总管42处法兰连接有防爆轰阻火器43,防爆轰阻火器43可减少气体在运输时产生火灾等危险的现象;连接管4的设置,以便对储罐本体1泄压后的尾气进行集中收集。

37.参照图1与图2,储罐本体1的外壁处设置有保温层2,保温层2的内壁与储罐本体1的外壁贴合适配。

38.参照图2,保温层2为硅酸铝纤维,硅酸铝纤维是一种新型、轻质、节能的耐火材料,在储罐本体1的外壁处设置有硅酸铝纤维制成的保温层2,可有效提升储罐本体1的保温效果,从而可减少储罐本体1内气体受热膨胀的现象,减少了储罐本体1需要经常泄压的现象。

39.参照图2与图3,保温层2的外壁处设置有对保温层2进行固定的锁止件3,锁止件3包括捆带31,捆带31沿保温层2的外壁环绕设置,将捆带31包裹于保温层2的外壁处,再对捆带31进行系扣固定,使得保温层2与储罐本体1之间相互贴合,从而提升了保温层2与储罐本体1之间的贴合性,减少了保温层2与储罐本体1之间的缝隙,有效提升了保温层2的保温性能。

40.参照图2与图3,捆带31远离保温层2的一面通过缝合固定有连接子扣311,连接子扣311位于捆带31长度方向的一端,捆带31的另一端通过缝合固定有连接母扣312,连接母扣312位于捆带31靠近保温层2的一面,连接母扣312沿捆带31的长度方向设置有若干个;捆带31沿保温层2的外壁进行缠绕,保温层2与捆带31之间贴合更为紧密后,将捆带31的连接子扣311与捆带31表面的连接母扣312进行扣合固定,使得捆带31进一步对保温层2进行固定,且可有效减少捆带31在长时间使用后,系扣的捆带31松脱的现象,从而提升了捆带31对保温层2之间的固定效果。

41.实施例2:一种新型尾气处理结构,如图4所示,与实施例1的不同之处在于,锁止件3包括增强套环32,增强套环32套设于保温层2的外壁处,增强套环32的内壁与保温层2的外壁相抵,从而使得保温层2的内壁与储罐本体1的外壁紧密贴合,进而减少了储罐本体1与保温层2之间的空隙,从而提升了储罐本体1与保温层2之间的连接紧密性,有效提升了保温层2的保温效果。

42.参照图4与图5,增强套环32包括第一固定环321与第二固定环322,第一固定环321与第二固定环322之间通过销轴铰接,第一固定环321与第二固定环322转动后可将第一固定环321与第二固定环322之间进行分离,从而便于对整个增强套环32于储罐本体1处的定

位;第一固定环321远离其与第二固定环322铰接的一端设置有第一固定片3211,第一固定片3211与第一固定环321之间焊接固定;第二固定环322远离其与第一固定环321铰接的一端设置有第二固定片3221,第二固定片3221与第二固定环322之间焊接固定;转动第一固定环321与第二固定环322后,第一固定片3211与第二固定片3221之间相互适配贴合;第一固定片3211中穿设有固定螺栓323,固定螺栓323沿第一固定片3211的厚度方向插设;固定螺栓323与第二固定片3221之间螺纹连接。

43.将固定环定位与保温层2的外壁处后,转动第一固定环321,使得第一固定片3211与第二固定片3221之间相互贴合,随后将固定螺栓323穿设于第一固定片3211,使得固定螺栓323与第二固定片3221螺纹适配,随后转动固定螺栓323,调整整个增强套环32对保温层2与储罐本体1之间的连接紧密程度,从而可对保温层2进行固定,且便于后续对增强套环32的拆卸和对保温层2的更换,提升了对保温层2进行其在储罐本体1处的定位时的便利性。

44.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1