采暖系统控制方法、采暖系统、燃气装置及存储介质与流程

1.本技术涉及采暖设备控制技术领域,特别涉及一种采暖系统控制方法、采暖系统、燃气装置及存储介质。

背景技术:

2.目前,采暖系统通过设置固定的开启温度和熄火温度,可以将水温控制在固定的范围内。然而,在自动温控阀的采暖系统中,当采暖系统的热需求比较小时,作为热源的壁挂炉可以很快将水温加热到熄火温度,熄火后因为采暖流量较小,水温也可以很快降到开启温度,然后又开始启动加热,如此循环。在采暖流量较小时,启停周期也会比较短,从而出现频繁启停的现象,造成额外的热量损失(如前清扫和后清扫带走的热量等)的问题。

技术实现要素:

3.为解决频繁启停的问题,本技术提出一种采暖系统控制方法、系统、采暖装置及存储介质,可以有效地解决频繁启停的问题。

4.本技术的第一方面,提出了一种采暖系统控制方法,包括:监测采暖系统的热需求测量值,并比较热需求测量值与热需求预设值的大小;若热需求测量值与热需求预设值不一致,则利用pid算法动态调整受控量,使热需求测量值等于热需求预设值;其中,受控量至少包括供热时间、停止供热时间、供热量或启动温差中的一个值。

5.进一步的,监测采暖系统的热需求测量值,并比较热需求测量值与热需求预设值的大小,包括:

6.获取供热时间、停止供热时间或供热

‑

停止供热周期中的一个时间;

7.若供热时间、停止供热时间或供热

‑

停止供热周期中至少存在一个时间小于第一预设阈值,则确认热需求测量值小于热需求期望值;

8.若所述供热时间、所述停止供热时间或供热

‑

停止供热周期中至少存在一个时间大于第二预设阈值,则确认热需求测量值大于热需求期望值。

9.进一步的,监测采暖系统的热需求测量值,并比较热需求测量值与热需求预设值的大小,还包括:

10.获取采暖系统的当前采暖流量和当前受控量的值;

11.根据采暖流量与受控量的关系,比较当前采暖流量与预设采暖流量的大小;其中,采暖流量与受控量的关系为一组受控量对应的一组预设采暖流量,预设采暖流量包括第一预设采暖流量和第二预设采暖流量,第一预设采暖流量小于第二预设采暖流量;

12.若采暖流量小于第一预设采暖流量,则确认热需求测量值小于热需求预设值;

13.若采暖流量大于第二预设采暖流量,则确认热需求测量值大于热需求预设值。

14.进一步的,若热需求测量值与热需求预设值不一致,则利用pid算法动态调整受控量,使热需求测量值等于热需求预设值,包括:

15.若热需求测量值小于热需求预设值,则至少执行下述动作之一:增大启动温差、减

小供热量、减小供热时间或增大停止供热时间;

16.若热需求测量值大于热需求预设值,则至少执行下述动作之一,减小启动温差、增大供热量、增大供热时间或减小停止供热时间。

17.本技术的第二方面,提出一种采暖系统,包括:至少一个存储器、至少一个处理器及至少一个程序指令,程序指令是指存储在存储器上并可在处理器上运行,处理器用于执行本技术第一方面提出的采暖系统控制方法。

18.本技术的第三方面,提出一种燃气装置,包括本技术第二方面提出的采暖系统。

19.本技术的第四方面,还提出了一种存储介质,存储介质上存储有程序指令,程序指令用于执行本技术第一方面提出的采暖系统控制方法。

20.本技术具有以下有益效果:通过监测采暖系统的供热时间、停止供热时间或采暖流量,获取采暖系统的热需求测量值,并比较热需求测量值与热需求预设值的大小,在热需求测量值与热需求预设值不一致时,通过pid算法动态调整受控量,例如:在热需求测量值小于热需求预设值时,可以通过执行增大启动温差、减小供热量、减小供热时间或增大停止供热时间中的任意一个或者多个动作的组合,以使热需求测量值等于热需求预设值,从而避免频繁启停的问题;在热需求测量值大于热需求预设值时,可以通过执行减小启动温差、增大供热量、增大供热时间或减小停止供热时间中任意一个或者多个动作的组合,使得热需求测量值等于热需求预设值,从而避免供热不足的问题。通过pid算法动态调整受控量,可以在满足供热的条件下,有效解决频繁启停的问题。

附图说明

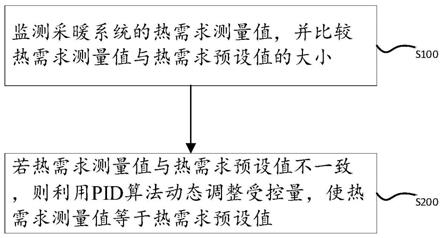

21.图1为本技术实施例的采暖系统控制方法的流程图;

22.图2为本技术实施例的采暖系统控制方法的逻辑图。

具体实施方式

23.下面详细描述本技术的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。

24.本技术的描述中,除非另有明确的限定,设置、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本技术中的具体含义。

25.术语解释:

26.pid算法:按偏差的比例(p)、积分(i)和微分(d)进行控制的调节方式;

27.启动温差:再次启动时与前次熄火温度的差值;

28.供热时间:一次启动燃烧到熄火之间的时间;

29.停止供热时间:熄火到下一次启动燃烧之间的时间;

30.供热

‑

停止供热周期:供热时间与停止供热时间之和;

31.供热量:采暖系统单位时间提供的热量。

32.参照图1和图2,本技术的第一方面提出了一种采暖系统控制方法,包括:

33.s100、监测采暖系统的热需求测量值,并比较所述热需求测量值与热需求预设值的大小;

34.可以理解的,监测采暖系统的热需求测量值,并比较热需求测量值与热需求预设

值的大小,可以通过获取供热时间或者停止供热时间,并将供热时间与预设供热时间阈值相比较,或者将停止供热时间于预设停止供热时间阈值相比较,当存在一个时间小于第一预设阈值时,则确认热需求测量值小于热需求期望值;当存在一个时间大于第二预设阈值时,则确认热需求测量值大于热需求期望值。其中,第一预设阈值为判定频繁启停的供热时间或停止供热时间的临界时间周期值,设定的供热时间与停止供热时间的第一预设阈值可以为相同值,也可以为不同值;第二预设阈值为判定为采暖系统供热不足的供热时间或停止供热时间临界时间周期值,设定的供热时间与停止供热时间的第二预设阈值可以为相同值,也可以为不同值,。

35.当然,当供热

‑

停止供热周期小于第一预设阈值时,则确认热需求测量值小于热需求期望值;当供热

‑

停止供热周期大于第二预设阈值时,则确认热需求测量值大于热需求期望值。此时,第一预设阈值为判定频繁启停的供热

‑

停止供热周期的临界时间周期值,第二预设阈值为判定为采暖系统供热不足的供热

‑

停止供热周期的临界时间周期值。

36.当然,可以通过比较供热时间、停止供热时间、供热

‑

停止供热周期中的一个时间与对应的第一预设阈值、第二预设阈值进行比较,判断热需求测量值与热需求期望值的大小;也可以通过同时比较供热时间、停止供热时间、供热

‑

停止供热周期中的两个时间或三个时间与对应的第一预设阈值、第二预设阈值进行比较,判断热需求测量值与热需求期望值的大小。

37.可以理解的,获取采暖流量与受控量之间的关系,其中,采暖流量与受控量之间的关系为一组受控量对应两个预设采暖流量,即第一预设采暖流量和第二预设采暖流量,第一预设采暖流量小于第二预设采暖流量,第一预设采暖流量为频繁启停时的采暖流量临界值,第二预设采暖流量为供热不足时的采暖流量临界值。通过获取当前受控量,可以得到当前受控量对应的第一预设采暖流量和第二预设采暖流量,再将当前采暖流量与第一预设采暖流量、第二预设采暖流量进行比较,监测采暖系统的热需求测量值,并比较热需求测量值与热需求预设值的大小。若采暖流量小于第一预设采暖流量,则确认热需求测量值小于热需求期望值;若采暖流量大于第二预设采暖流量,则确认热需求测量值大于热需求期望值。

38.当然,可以由采暖流量与供热时间、停止供热时间、供热

‑

停止供热周期中的一种方法确定热需求测量值与热需求期望值的大小,也可以由两种方法的结合确定热需求测量值与热需求期望值的大小。

39.可以理解的,还可以通过回水温度,确定热需求测量值与热需求期望值的大小,在二者不一致时,再通过pid算法动态调整受控量,使得二者保持一致。

40.进一步的,可以通过恒定平均回水温度法:计算一次供热时间加停止供热时间的周期内的平均回水温度,如果采暖系统在第一预设时间内一直未熄火,则取第一预设时间内的平均回水温度。若平均回水温度高于预设回水温度,则确认热需求测量值小于热需求期望值;若平均回水温度低于预设回水温度,则确认热需求测量值大于热需求期望值。

41.当然,也可以通过回差温度补偿法:计算供热时间加停止供热时间的一个周期内的平均回水温度tb和平均出水温度ts;若在第二预设时间内一直未熄火,则取第二预设时间内的平均回水温度tb和平均出水温度ts。若(ts

‑

tb)减小,则确认热需求测量值小于热需求期望值;若(ts

‑

tb)增大,则确认热需求测量值大于热需求期望值。

42.当然,也可以通过房间温度预测法:在历史时刻由用户根据其体感决定当时的房

间温度作为参考值,此时由程序算法获得的房间温度定义为基准房间温度值tr_set。

43.执行如下算法:

44.建立模型分析历史回水温度对出水温度的响应特征,估算历史房间温度的变化趋势,并由程序算法获取当前房间温度值tr;

45.当房间温差(tr_set

‑

tr)大于0,确认热需求测量值小于热需求期望值。

46.当房间温差(tr_set

‑

tr)小于0,确认热需求测量值大于热需求期望值。

47.s200、若热需求测量值与热需求预设值不一致,则利用pid算法动态调整受控量,使热需求测量值等于热需求预设值;

48.具体调节公式为:

49.e=热需求期望值

‑

热需求测量值,

50.受控量=k

p

·

e+k

i

∫e

·

dt+k

d

de/dt;

51.其中,受控量至少包括启动温差、供热量、供热时间或停止供热时间中的一个值,k

p

为pid控制的比例系数,k

i

为pid控制的积分系数,k

d

为pid控制的微分系数。

52.可以理解的,若热需求测量值小于热需求预设值,则证明采暖系统热需求过小,存在频繁启停的现象,可以通过pid算法调节受控量,使得热需求测量值等于热需求期望值。具体调节方式至少包括增大启动温差、减小供热量、减小供热时间或增大停止供热时间中的方式之一;

53.可以理解的,若热需求测量值大于热需求预设值,则证明采暖系统热需求较大,现有供热不足的现象,可以通过pid算法调节受控量,使得热需求测量值等于热需求期望值。具体调节方式至少包括减小启动温差、增大供热量、增大供热时间或减小停止供热时间中的方式之一。

54.本技术的第二方面,提出了一种采暖系统,包括:至少一个存储器,至少一个处理器及至少一个程序指令,程序指令是指存储在存储器上,并可以在处理器上运行,处理器用于执行本技术第一方面提出的采暖系统控制方法。

55.本技术的第三方面,提出了一种燃气装置,包括本技术第二方面提出的采暖系统。

56.本技术的第四方面,还提出了一种存储介质,存储介质上存储有程序指令,程序指令用于执行本技术第一方面提出的采暖系统控制方法。

57.上面结合附图1和图2对本技术实施例作了详细说明,但是本技术不限于上述实施例,在技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本技术宗旨的前提下作出各种变化。

58.下面参考图1和图2,以一个具体的实施例详细描述根据本技术实施例的采暖系统控制方法。值得理解的是,下述描述仅是示例性说明,而不是对本技术的具体限制。

59.参照图1和2,本技术实施例提供了一种采暖系统控制方法,包括:

60.一、不改变其他受控量,动态调整启动温差:

61.获取供热时间或停止供热时间;

62.若所述供热时间或所述停止供热时间存在一个值小于第一预设阈值,则确认热需求测量值小于热需求期望值,增大启动温差,以增大停止供热时间,以将热需求测量值调整至与热需求期望值一致,避免频繁启停的问题;

63.若所述供热时间或所述停止供热时间存在一个值大于第二预设阈值,则确认热需

求测量值大于热需求期望值,减小启动温差、以减小停止供热时间,以将热需求测量值调整至与热需求期望值一致,避免供热不足的问题;

64.若所述供热时间或所述停止供热时间均大于第一预设阈值并小于第二预设阈值,则确认热需求测量值等于热需求期望值,此时供热充足且不存在频繁启停的问题,间隔一定时间,返回执行获取供热时间或停止供热时间,以实现持续监测热需求测量值。

65.二、不改变其他受控量,动态调整停止供热时间

66.获取供热时间或停止供热时间;

67.若所述供热时间或所述停止供热时间存在一个值小于第一预设阈值,则确认热需求测量值小于热需求期望值,在水温达到启动温度时,不立即启动加热,而是等待停止供热时间达到第一预设值时才启动供热,以将热需求测量值调整至与热需求期望值一致,避免频繁启停的问题;

68.若所述供热时间或所述停止供热时间存在一个值大于第二预设阈值,则确认热需求测量值大于热需求期望值,若停止供热时间已经达到第二预设值而水温未达到启动温度时,立刻启动加热,而不等待水温达到启动温度,以将热需求测量值调整至与热需求期望值一致,避免供热不足的问题;

69.若所述供热时间或所述停止供热时间均大于第一预设阈值并小于第二预设阈值,则确认热需求测量值等于热需求期望值,此时供热充足且不存在频繁启停的问题,间隔一定时间,返回执行获取供热时间或停止供热时间,以实现持续监测热需求测量值。

70.上述对本说明书特定实施例进行了描述。其他实施例在所附权利要求的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

71.程序指令包括计算机程序代码,计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或者某些中间形式等。存储介质包括:能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、计算机存储器、只读存储器(rom)、随机存取存储器(ram)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,存储介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,存储介质不包括电载波信号和电信信号。

72.需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简便描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本技术并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本技术,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本技术所必须的。

73.在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

74.上面结合附图对本技术实施例作了详细说明,但是本技术不限于上述实施例,在技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本技术宗旨的前提下作出各种变化。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1