一种通用型余热换热器的制作方法

1.本发明属于炉灶余热利用技术领域,具体涉及一种通用型余热换热器。

背景技术:

2.炉灶的具体结构形状有很多,主要表现在燃气具上的不同,目的都是用于提高燃气利用率,并提升工作效率。由于炉灶的燃烧火焰很旺,燃烧产生的废气高温很高,普通的炉灶所产生的高温烟气会直接由炉灶炉膛排烟口排出,不仅使得热能白白浪费,也造成了灶台工作环境非常恶劣。后来,陆陆续续开始有人在炉灶上增加余热利用设备,大多都是粗劣的在炉膛排烟口处设置水冷盘管,以便通过导热方式来加热位于水冷盘管内的冷水并逐渐使之成为热水引出。上述设计方式解决了余热利用问题。然而,一方面,传统余热利用设备独立性过强,所引出的热水往往直接输送至厨房的其他部位处,与炉灶自身结构的关联性低。另一方面,理论上,在炉膛正常工作时,对满足炉灶正常加热需求前提下的额外热量利用越足,自然余热利用效率也就越高。传统的余热利用锅灶仅着重于对排烟口区域布置水套或水环,从而进行“气包水”式的加热,加热效率往往不高。是否能寻求一种构造简单使用的新型的锅灶余热利用系统,以期在满足炉灶正常加热需求的同时,能最大化的实现对炉灶内余热的高效率利用目的,为本领域一直以来所亟待解决的技术难题。

技术实现要素:

3.本发明的目的是克服上述现有技术的不足,提供一种通用型余热换热器,能在满足炉灶正常加热需求的同时,最大化的实现对炉灶内余热的高效率利用目的。

4.为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:

5.一种通用型余热换热器,其特征在于:包括换热水箱以及沿烟气行进路径依序布置的进口管、换热套、换热盘管以及废气排出管;所述换热套位于所述换热水箱的腔体内,进口管贯穿换热水箱并连通换热套的进口;换热套与换热盘管同轴布置,且换热套的出口连通换热盘管的进口;换热盘管的出口连通废气排出管。

6.优选的,所述换热套外形呈开口朝上的杯体状,且换热套的杯底处贯穿开设有孔径小于换热套杯口口径的贯通孔,从而使得换热套的顶部杯口及底部的贯通孔共同组合形成贯通状的可供换热水箱内水液循环通行的导流腔。

7.优选的,换热套的顶端外壁处布置汇烟盒,汇烟盒的盒腔连通换热套的套腔,该汇烟盒构成所述换热套的出口。

8.优选的,所述换热水箱的外壁外形呈上粗下细的二段式阶梯轴状,换热盘管同轴盘绕于换热水箱的大直径段所在的箱腔内,换热水箱的小直径段处径向伸出连通自身箱腔的水包管,所述进口管同轴的布置于水包管内。

9.优选的,该通用型余热换热器还包括连通换热水箱的顶部出口的蒸汽排出管;废气排出管先同轴的经由蒸汽排出管的管腔铅垂向上延伸后,再水平贯穿蒸汽排出管管壁并穿入位于旁侧的补水箱箱腔内,随后再穿出补水箱并形成排废口,补水箱和水包管之间通

过补水管路彼此连通。

10.优选的,换热水箱的上方设置蒸汽箱,蒸汽箱的底面与换热水箱的顶面之间通过回水管和所述蒸汽排出管连通彼此,蒸汽排出管用于将蒸汽由换热水箱内引出并导入蒸汽箱,再经由蒸汽箱的蒸汽出口排出至外部设备,回水管用于将蒸汽箱内冷凝水返流至换热水箱内。

11.优选的,所述蒸汽箱内的可供蒸汽排出管的顶端穿入的连通孔上设置水汽分离挡板;所述水汽分离挡板固定在连通孔的一侧,且水汽分离挡板先铅垂向上延伸后,再横向的延伸至连通孔的正上方处;所述蒸汽出口位于水汽分离挡板上方或后方。

12.优选的,该通用型余热换热器还包括由下而上的贯通换热水箱后连通至换热套套腔的防爆管,防爆管处布置防爆阀;所述防爆阀包括布置在防爆管管口一侧壁处的水平旋转轴,水平旋转轴上铰接端口封板;以端口封板在水平旋转轴的铰接作用下由下而上的封闭所述防爆管管口的一端为封闭端,而另一端为配重端,在端口封板的配重端处布置配重块。

13.优选的,所述补水箱内设置有用于监控箱内水量的液位计。

14.本发明的有益效果在于:

15.1)、本发明所设计的功能完全是为了最大化余热利用,理论上由废气排出管排出至外部环境时的烟气热量越低越好,那么此时通用型余热换热器的吸热设计就至关重要,其吸热设计也是不同的换热组件所产生的换热效果彼此差异巨大的根本原因。

16.就本发明而言,本发明抛弃了传统的简单、低效率的“水包气”或“气包水”式换热结构,转而采用了进口管、换热套、换热盘管以及废气排出管的沿线布局方式来形成烟气的行进路径,并在该行进路径上,由近至远的依序布置换热水箱及换热盘管,从而利用换热效率更高的多阶段的“水包气”的方式,能在满足炉灶正常加热需求的同时,最大化的实现对炉灶内余热的高效率利用目的,最终使得位于换热套和换热水箱之间的水被加热,形成热水。通过上述“水包气”方式吸热后,废气排出管的出口处温度已足以满足实际排放需求。通过上述构造,经由炉膛排出的烟气的高温余热会很大程度地被热水箱内的水所吸收并产生热水或蒸汽,所产热水或蒸汽随之通过给排水管或蒸汽出口引出,显然有效提升了现有炉灶的余热利用效率。

17.2)、作为上述方案的进一步优选方案,换热套可以为常规的中空管体结构,也可以为散热片或者盘管等“水包气”构造,实际运行时,水液充满换热水箱。本发明优选采用底端开孔的杯体状结构,使得换热套内高温烟气通行时,会带动位于换热水箱内的水产生急剧的升温变化,被加热后的热水在换热套的约束下,即可环绕换热套的外壁产生环流效应,可极大的提升水液升温的效率性。此外,贯通孔的孔径应当小于换热套的杯口口径,这使得水液由下而上的通过贯通孔时,会产生限流现象,这使得换热套的杯腔既在一定程度上形成了类似锅具的煮水结构,接触面积更大,并呈现高温烟气对杯状结构中对水形成环绕包覆式的加热效果,从而进一步的提升了换热效率,同时,通过贯通孔处由下而上的非充分的水液补充,来实现水液的少量循环补充和流动功能,这使得杯腔内的水液始终处于“缺水”的易沸状态,最终使得换热水箱内的水更易于加热至沸点,成效显著。

18.3)、更具体而言,换热水箱处还延伸出水包管,从而在烟气刚从炉膛壁处被引出时,进一步被水包管的“水包气”结构所包覆并进行热交换。另一方面,即便热水箱中的水已

沸腾,烟气在依序经过换热套和换热盘管降温后,还在经过铅垂段的废气排出管时被其内部向上喷涌的汽水混合物吸热。所述烟气从废气排出管铅垂段进入补水箱内的换热结构后被补水箱内的冷水再次吸热,最终实现低温排气效果。对于补水箱,其本身功能是向前述箱体内补水,在经由废气排出管初步加热后,补水箱就能直接提供热水。

19.此外,需注意的是,补水箱处的出水路径是先进入水包管,再依序进入相应的换热水箱甚至蒸汽排出管的,也即补水箱的补水路径刚好构成了烟气的由热至冷的通行降温路径,同时也确保了最热的烟气刚好搭配相对温度最低的水,随之保证了烟气内热量的最大化换热目的,成效极为显著。

20.4)、本发明在单独使用换热水箱的情况下,具备了余热利用下的水加热功能,从而可供给相应的热水。而在增加蒸汽排出管及蒸汽箱的情况下,本发明还可实现额外的蒸汽收集功能。当使用蒸汽箱时,既保证了蒸汽能沿蒸汽出口排出至外部设备,又能通过回水管和水汽分离挡板的作用来确保汽水分离,被分离的热水通过回水管返流至换热水箱内。

21.5)、防爆阀可在防爆管管口处构成一类似“跷跷板”式的平衡转矩系统。炉灶不使用和正常燃烧情况下,端口封板的配重端构成的阻力矩会保持端口封板的关闭;但是,当炉膛壁发生爆燃时,骤然加大的烟气压力将传导至换热水箱,并顶开端口封板,从而将高压通过“绿色通道”瞬间释放出去,以起到安全保护功能。泄压结束,端口封板关闭,从而起到防爆作用。此设计的另一用途是排污作用:当换热套中的烟气温度低于其露点温度时,会发生冷凝结露现象,由于烟气中还有少量的酸性物质,如:no

x

、co2等,因此所述冷凝水呈弱酸性,本发明设计便于酸性冷凝水由于重力作用滑落至端口封板处。少量水会从端口与封板的间隙处漏出,冷凝水较多时,会积累在端口上端的竖直管道中,当达到足够的高度时,其压强产生的作用力矩会足以克服转矩系统的阻力矩而推开封板,从而达到排污的作用。

附图说明

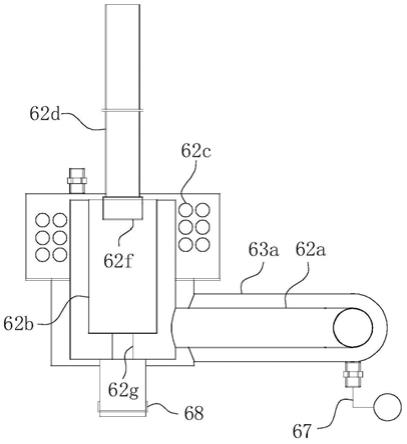

22.图1和图2为本发明的热水型实施例的结构示意图;

23.图3和图4为本发明的蒸汽型实施例的结构示意图;

24.图5为本发明的蒸汽型实施例的装配状态图。

25.本发明各标号与部件名称的实际对应关系如下:

26.10

‑

热反射盘

27.11

‑

锥板 11a

‑

进烟口 12

‑

盘底 12a

‑

排烟口 13

‑

排烟管

28.20

‑

机架 30

‑

炉膛壁 40

‑

换热绕组 50

‑

炉圈

29.61

‑

补水箱 62a

‑

进口管 62b

‑

换热套 62c

‑

换热盘管

30.62d

‑

废气排出管 62e

‑

排废口 62f

‑

汇烟盒 62g

‑

贯通孔

31.63

‑

换热水箱 63a

‑

水包管

32.64

‑

蒸汽排出管 65

‑

蒸汽箱 65a

‑

水汽分离挡板 65b

‑

蒸汽出口

33.66

‑

回水管 67

‑

补水管路

34.68

‑

防爆阀 68a

‑

水平旋转轴 68b

‑

端口封板 68c

‑

配重块

具体实施方式

35.为便于理解,此处结合图1

‑

5,对本发明的具体结构及工作方式作以下进一步描

述:

36.本发明视现场应用对象的差异,存在如图1

‑

2所示的热水型换热器和如图3

‑

4所示的蒸汽型换热器两个具体实施类别。顾名思义,热水型换热器用于实现余热转热水的设计功能,而蒸汽型换热器则进一步的实现了余热转蒸汽的设计目的。对于蒸汽型换热器而言,相较于热水型换热器多增设了如蒸汽排出管64、回水管66乃至水汽分离挡板65a等;因其结构相对更为复杂化,因此以蒸汽型换热器对本发明的实际应用结构作以下描述:

37.本发明蒸汽型换热器的具体实施例结构参照图3

‑

5所示,其主体结构由带有热反射盘的炉膛壁30以及位于炉膛壁30后方的安装在机架20上的蒸汽型换热器配合形成。其中:

38.本发明的炉膛壁30布置在如图5所示的机架20上,且炉膛壁30内设置炉圈50、换热绕组40和热反射盘10,炉圈50、换热绕组40和热反射盘10均采用耐高温金属材料制成。炉圈50内部中空,通水换热,安装在炉膛壁30上方,通过焊接或螺栓连接固定安装在炉包上。锅具放置在炉圈50上时,和热反射盘10、炉头也即燃烧器构成了一个相对密闭的高温燃烧区空腔。如图3

‑

4所示的,换热绕组40由耐热金属管绕制而成,匝间间距较小并由金属带绑扎,内部通水换热,安置在炉膛壁30内部,其外沿靠近金属炉膛壁30且填充耐热保温材料。

39.热反射盘10即为如图5所示的主盘体,且主盘体再由锥板11和盘底12配合形成。更具体而言,热反射盘10类似于“凹”形结构,凹面状的热反射面也即锥板11为倒置的正圆锥或斜圆锥面,锥板11上部与炉膛壁30的桶口位置相搭接,锥板11下部嵌套在炉头上部。工作时,热反射盘10和炉头、炉圈50与锅具构成了一个相对密闭的燃烧区空腔,锥板11上还开设有若干进烟口11a用以通过热烟气。热反射盘10的上部边沿与炉圈50的内圆搭接或靠近。对于广式商用炒菜灶的前低后高炉包设计,考虑到防止炉头偏火,锥板11可设计成前半部陡峭后半部平缓的斜椎体,或通过铸造的方式设计成类似的内凹面,具体尺寸视不同的炉膛壁30结构而定。热反射盘的盘底12底面开设大的排烟口12a用以向外延伸形成排烟管13,用以将高温烟气导入到炉灶后部的相应结构中。

40.至此可知,上述炉膛设计,可确保当锅具平放在炉圈50上时,炉头处燃烧产生的火焰正好沿着锅底的中心位置向上喷射蔓延,从而达到不偏火和火力均匀的效果;此设计可有效减小炉膛壁30高温燃烧区空腔的空间,降低热损失,同时,在凹形反射面也即锥板11被烧红后可更好地将热量以红外线的方式反射到锅具下部。当热烟气从高温燃烧区空腔透过锥板11上开设的进烟口11a进入热反射盘10内的环形的烟道后,会加热盘底12和锥板11,被加热件的热量会通过热辐射的方式将热量热传递给换热绕组40。炉膛壁30的底板上方铺设一定厚度的耐高温的保温材料,热反射盘10放置在该层保温材料上。由于炉膛壁30为小体积的密闭空间的燃烧,有利于在确保炉灶加热锅具获得高热效率的同时,大大减少炉膛壁30的热损失。另外,在炉灶的高温区的余热利用可获得更高的热交换效率。换热绕组40和炉圈50的换热设计,有效降低了炉包的外表温度,并在获得更高余热利用效率的同时,降低了炉包的热排放,有效延长了炉灶设备的使用寿命,还可避免厨师被高温炉包烫伤。相较于传统炉灶在炉灶运行时为了给炉包降温需长时间通过自来水漫过炉灶台面以达到给炉灶设备降温的目的,一般每小时会消耗0.3吨~0.5吨自来水,本发明的上述设计能避免浪费大量的自来水。独立的热反射盘结合换热绕组40的设计可有效避免炉膛壁30被烧坏后不易维修的缺点,热反射盘10的更换也更为方便。

41.进一步的,本发明的蒸汽型换热器由换热总成、蒸汽箱65和补水箱61组成。换热总成包括耐腐蚀耐高温金属材料的内部烟气腔和外部水腔构成。内部烟气腔包括进口管62a、换热套62b、换热盘管62c及废气排出管62d;如图5所示,进口管62a与热反射盘处的排烟管13连通,以承接高温烟气。为了增大换热表面积,换热套62b可形成向下延伸的长的圆筒形的水杯结构。所述该圆筒形水杯结构的杯底在下,靠近换热水箱63的底部,杯口的上沿口与换热水箱63顶板通过固定件相固接,杯内充水与外部水腔内的水相连通,杯底贯穿布置贯通孔62g;外部水腔则包括水包管63a、换热水箱63以及蒸汽排出管64等。

42.工作时,如图3

‑

5所示,高温烟气从炉膛处排烟口12a经由进口管62a输入至换热套62b,高温烟气携带的热量首先与水包管63a中的水进行热交换,被初步降温了的热烟气进入换热水箱63下部,在流经换热水箱63与圆筒形的水杯状的换热套62b所构成的间隙时,与换热水箱63外部及换热套62b内部的水进行热交换。被进一步降温的热烟气随后进入换热盘管62c。换热盘管62c为多个多匝螺旋结构的耐高温抗腐蚀的金属盘管,其进口安装在换热水箱63中部向外凸起的汇烟小凸台上,出口安装在位于换热水箱63上方的汇烟盒62f的侧壁。汇烟盒62f为扁平的空腔结构,整个换热水箱的补水水位略高于汇烟盒62f。汇烟盒62f上部安装有废气排出管62d的第一段竖直管段,废气排出管62d穿过换热水箱63顶板后进入蒸汽排出管64。低温烟气从汇烟盒62f流入蒸汽排出管64,并在一定的高度侧向流入安装在补水箱61中的废气排出管62d的水平管段。补水箱61的进水口与自来水相连,出水口通过补水管路67与水包管63a相连。

43.补水箱61由控制水位和进水的液位计、补水箱61中的废气排出管62d的第二段竖直管段组成,液位计处的金属浮球用来控制设备的最终水位。废气排出管62d的位于补水箱61内的结构为耐高温耐腐蚀的薄壁金属管或薄壁金属管束。烟气进入补水箱61内的废气排出管62d后,与补水箱61内的低温自来水进一步换热,最终从排废口62e排至大气环境中。

44.蒸汽排出管64上端与蒸汽箱65相连,所述蒸汽箱65包括水汽分离挡板65a、回水管66和蒸汽出口65b。外部水腔中产生的汽水混合物通过蒸汽排出管64与废气排出管62d的间隙向上喷涌进入蒸汽箱65,喷射的汽水混合物被水汽分离挡板65a阻拦。所述水汽分离挡板65a呈倒置的“l”型布置形式,其上部横向段的挡板位于蒸汽排出管64的正上方,且投影尺寸大于蒸汽排出管64管径。汽水混合物撞击到水汽分离挡板65a后,水的动能被消减并反弹跌落下来并汇流至安装在蒸汽箱65远离蒸汽出口65b的回水管66。图5可看出,回水管66上接蒸汽箱65低位,下接换热水箱63。所述蒸汽箱65的顶部安装有蒸汽出口65b、压力释放阀和压力表等。

45.此外的,本发明还设有如图3所示的带有防爆阀的防爆管或者说是排污口。具体原理是:通过耐高温抗腐蚀的金属管贯穿换热水箱63底面与换热套62b的底面,并延伸至外部大气中,其端口一侧固定安装有一水平旋转轴68a,端口封板68b、以及配重块68c。通过水平旋转轴68a,可将配重块68c和端口封板68b配合形成一个“跷跷板”式的平衡转矩系统。炉灶不使用和正常燃烧情况下,端口封板68b的配重端构成的阻力矩会保持端口封板68b的关闭;但是,当炉膛壁30发生爆燃时,骤然加大的烟气压力将传导至换热水箱63,并顶开端口封板68b,从而实现泄压作用。泄压结束,端口封板68b关闭,从而起到防爆作用。此设计的另一用途是排污作用:当换热套62b中的烟气温度低于其露点温度时,会发生冷凝结露现象,由于烟气中还有少量的酸性物质,如:no

x

、co2等,因此所述冷凝水呈弱酸性,本发明设计便

于酸性冷凝水由于重力作用滑落至端口封板68b处。少量水会从端口与封板68b的间隙处漏出,冷凝水较多时,会积累在端口上端的竖直管道中,当达到足够的高度时,其压强产生的作用力矩会足以克服转矩系统的阻力矩而推开封板68b,从而达到排污的作用。

46.当然,对于本领域技术人员而言,本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

47.此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

48.本发明未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1