一种强化地下水污染修复的原位注入装置的制作方法

1.本实用新型属于地下水污染修复技术领域,具体涉及一种强化地下水污染修复的原位注入装置。

背景技术:

2.地下水修复是指埋藏在地下的潜水或承压水受到污染或其生态系统的结构受到损伤后,采取物理的、化学的或生物的方法,在利用水生生态系统本身的自适应、自组织、自调节功能的基础上,修复和强化水体环境系统的主要功能,使水体部分或者完全恢复到原始状态的过程。

3.据中国地质环境监测院公布的资料显示,我国地下水的污染正由点到面、由浅到深、由城市向农村发展,地下水污染情况不断加重。国家在进行地下水调查评估时,对矿山开采区、危废处置场、垃圾填埋场、加油站、石油开采加工、有色金属加工、化工企业等重点污染源进行了特别关注,发现这些行业对地下水的污染十分普遍。

4.在原位修复技术中,微生物修复技术、化学氧化技术和化学还原技术等都需将修复药剂注入地下水中,而溶质在地下水中的运移受到不同水文地质渗透系数的影响,因而研究开发一种高效的药剂注入方法,是降低修复成本、缩短修复周期的关键。

技术实现要素:

5.基于本领域客观存在的需求,本实用新型提供一种强化地下水污染修复的原位注入装置,充分利用地下水动力学方法,解决布井间距、药剂在地下水中迁移速度及多孔介质污染协同修复的问题。

6.为了解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:

7.一种强化地下水污染修复的原位注入装置,其特征在于,包括药剂输送单元和多单元原位井群;

8.所述多单元原位井群包括至少1个抽水井和多个注入井;

9.多个注入井分布在抽水井四周;

10.抽水井与注入井之间的距离,以及多个注入井两两之间的距离为布井间距;

11.布井间距满足如下条件:v1

×

t>布井间距>v2

×

t;

12.其中,v1为抽水条件下地下水平均迁移速度,v2为地下水平均迁移速度,t为药剂在水中的强有效时间;

13.所述药剂在水中的强有效时间指药剂浓度在水中衰减80%所需的时间;

14.抽水井内设有抽水部件可将井内的地下水抽出;抽水部件的出水口与输水管道的进水口相接;输水管道的出水口与注入井的井口相连通;

15.药剂输送单元包括输药管路,所述输药管路的出药口分别与各注入井的井口相连通;输药管路上设有可控制输药管路开合的电磁阀。

16.多个注入井以抽水井为圆心分布在周围;

17.优选地,每个多单元原位井群的注入井为3个,

18.优选地,一个多单元原位井群a的3个注入井与相邻的另3个多单元原位井群的3个注入井形成以多单元原位井群a的抽水井为中心的正六边形;

19.优选地,抽水井内设有液位计,液位计通过线路与液位显示仪相连,液位显示仪通过线路分别与抽水部件、输药管路上的电磁阀相连;

20.更优选地,液位显示仪内置控制器,控制器通过线路分别与抽水部件、输药管路上的电磁阀相连。

21.进一步地,所述液位计为投入式液位计;

22.所述液位显示仪内置控制器包括液位值数据接收模块、抽水部件启动触发模块、抽水部件关闭触发模块、电磁阀启动触发模块、电磁阀关闭触发模块;所述液位值数据接收模块分别通过线路与抽水部件启动触发模块、抽水部件关闭触发模块、电磁阀启动触发模块、电磁阀关闭触发模块相连;

23.优选地,所述抽水部件启动触发模块、电磁阀关闭触发模块的触发阈值为液位值h1,抽水部件关闭触发模块、电磁阀启动触发模块的触发阈值为液位值h2;

24.更优选地,潜水面深度

‑

0.1米<液位值h1<潜水面深度

‑

1米,

25.抽水部件设置深度+0.1米<液位值h2<抽水部件设置深度+1米,

26.优选地,液位值h1=潜水面深度

‑

0.5米;

27.液位值h2=抽水部件设置深度+0.5米;

28.优选地,输水管道的出水口、输药管道的出药口为同一出口。

29.进一步地,所述药剂输送单元还包括药剂缓冲槽和药剂输送泵;药剂缓冲槽的出药口与输药管道入口相接、药剂输送泵设置在靠近药剂缓冲槽的出药口的药剂缓冲槽的下游位置,为药剂输出提供动力;

30.优选地,与药剂缓冲槽的出药口相接的输药管道上设有防止抽出的地下水水流入药剂缓冲槽的止回阀。

31.优选地,各注入井内均设有锥形分配盘;

32.优选地,所述锥形分配盘设置在潜水面之上1米至井口之下1米的位置;所述抽水井内的抽水部件为深井泵;

33.优选地,与各注入井相连的输药管路靠近井口位置设置阀门,阀门上游设置流量计;

34.优选地,与抽水井相连的输水管路上靠近抽水井井口的位置设有防止药剂流入抽水井的止回阀。

35.进一步地,靠近抽水井井口的止回阀的上游位置设置监测取样口;

36.优选地,所述的一种强化地下水污染修复的原位注入装置包括多个多单元原位井群。

37.一种强化地下水污染修复的原位注入工艺,其特征在于,采用所述的一种强化地下水污染修复的原位注入装置对待修复的地下区域进行修复。

38.一种强化地下水污染修复的原位注入工艺,其特征在于,包括:

39.s1.根据测定的地下水平均迁移速度v2、抽水条件下地下水平均迁移速度v1、药剂在水中的强有效时间t确定布井间距;

40.s2.根据确定的布井间距,在待修复区域的地下构建多单元原位井群;

41.s3.液位计检测到抽水井液位高于h2并将检测数据反馈至液位显示仪,控制器控制抽水部件启动;液位计检测到抽水井液位低于h1并将检测数据反馈至液位显示仪,控制器控制抽水部件停止并控制电磁阀开启。

42.s2还包括:在构建多单元原位井群后,采用输水管道将各注入井井口与抽水井的抽水部件相连;采用输药管道将药剂输送单元的药剂缓冲槽与各注入井井口相连。

43.优选地,每隔一周往药剂缓冲槽里添加一次药剂,并重复s3步,直至地下水符合《地下水质量标准gbt

‑

14848

‑

2017》。

44.一种强化地下水污染修复的原位注入方法,包括多个单元原位注入工艺、污染场地布井及间距确定、注入方法。

45.原位注入工艺包括抽出水与药剂的注入通过抽水井内高、低水位自动控制深井泵和药剂注入管路(输药管路)电磁阀的开停(闭),相间向注入井群(三井或四井)注入水或药剂,向注入井注入抽出水与药剂共用同一管路,各注入井管路上设置流量计、调节阀,调节注入流量稳定在高位。

46.所述单元原位注入工艺包括抽水井内深井泵出口设置的止回阀与修复药剂注入管(输药管路)设置的止回阀只能向注入井群(三井或四井)注入水或药剂,防止药剂向抽水井或水向药剂总管倒流,抽水井止回阀前设置监测取样口,用于监测取样。

47.所述的原位注入工艺包括注入井内上部设置锥形分配盘,注入药剂与注入水沿井壁缓慢流入,避免注入药剂与水之间的相互扰动。

48.所述的布井方式及间距确定包括布井方式采用六边形布井,六边形中心为抽水井,六个角为注入井,注入井均在抽水井地下水降落漏斗范围内。

49.所述的布井方式及间距确定包括同时满足示踪试验测定的地下水平均迁移速度以及抽水状态下地下水平均迁移速度下药剂强有效性影响半径和现场测定抽水井最大影响半径r之内。

50.根据抽水状态地下水平均迁移速度确定地下水降落漏斗形成时间,连续抽水注入注入井,并调节注入流量,保持注入井最高水位稳定。

51.地下水降落漏斗形成后,启动药剂缓冲槽出口药剂输送泵,转成自动控制,当抽水井水位降至低位h2时,深井泵停止,开启药剂管路电磁阀,向注入井注入药剂。当抽水井水位上升到高水位h1时,关闭电磁阀,启动深进泵向注入井注水。

52.注入井内的药剂和水呈锥形水力梯度向抽水井方向流动,间隔地通过地下水降落漏斗形成的多孔介质空隙通道,提高了地下水和药剂的迁移速度,加快了药剂与污染地下水和含水介质的反应速度。

53.单次修复药剂注入过程完成后,停止抽水和注入,污染场地地下水流场自行修复一段时间,增加药剂与地下水的接触反应时间。全部修复过程每隔一周进行一次,直至达到修复目标。

54.本实用新型涉及一种强化地下水污染修复的原位注入方法,包括多个单元原位注入工艺、污染场地布井及间距确定、注入方法。所述的每个单元原位注入工艺及方法,包括抽出水与药剂的注入通过抽水井内高、低水位自动控制深井泵和药剂注入管路(输药管路)电磁阀的开停(闭),相间向注入井群(三井或四井)注入水或药剂,通过抽水井地下水降落

漏斗形成的多孔介质空隙和注入井锥形水力梯度,提高药剂的迁移速度。所述的布井方式及间距包括布井方式采用六边形布井,六边形中心为抽水井,六个角为注入井,布井间距在地下水中药剂强有效影响范围和抽水井地下水降落漏斗范围内。

55.一种强化地下水污染修复的原位注入方法,包括多个单元原位注入工艺、污染场地布井及间距确定、注入方法。

56.进一步的,所述单元原位注入工艺包括抽出水与药剂相间自动注入注入井群(三井或四井),向注入井注入抽出水与修复药剂共用同一管路,各注入井管路上设置流量计、调节阀。

57.进一步的,所述抽水井内设置深井泵,出口设置止回阀,抽水井止回阀前设置监测取样口,用于监测取样。修复药剂注入管(输药管路)设置电磁阀和止回阀,抽出管路止回阀与修复药剂管路止回阀之间用多通管联接到注入井。

58.进一步的,所述注入井内上部设置锥形分配盘,注入井与抽水井均由实管与筛管组成,为常规配置。

59.进一步的,所述污染场地布井采用六边形方式布井,六边形中心为抽水井,六个角为注水井。

60.进一步的,所述布井间距的确定,包括示踪试验测定地下水平均迁移速度以及抽水状态下地下水平均迁移速度,试验测定修复药剂在水中的强有效时间,现场测定抽水井最大影响半径。

61.进一步的,所述布井间距应满足地下水平均迁移速度、抽水状态下地下水平均迁移速度与修复药剂强在地下水中强有效时间的乘积值,并小于抽水最大影响半径r。

62.进一步的,所述注入方法,根据抽水状态下地下水平均迁移速度确定地下水降落漏斗形成的时间,并连续抽水注入注入井,并调节注入流量,保持注入井最高水位稳定。

63.进一步的,地下水降落漏斗形成后,启动药剂缓冲槽出口药剂输送泵,转成自动控制程序,当抽水井水位降至低位h2时,深井泵停止,开启药剂管路电磁阀,向注入井注入药剂。当抽水井水位上升到高水位h1时,关闭电磁阀,启动深进泵向注入井注水。

64.进一步的,注入井中的锥形分配盘将注入药剂与注入水沿井壁缓慢流入,避免注入药剂与水之间的相互扰动。

65.进一步的,药剂和水相间通过地下水漏斗形成的多孔介质空隙通道与污染水和含水介质接触反应,并呈锥形水力向抽水井方向流动。

66.所述多孔介质空隙通道指,地下砂卵石之间的孔隙,当抽水一段时间后,井内水位降低,孔隙内的水流出后变成无水的孔隙,砂卵石内没有水了,这样再注入药剂,药剂就容易进入空隙,变成了药剂的通道。

67.进一步的,所述单次修复药剂注入过程完成后,停止抽水和注入,污染场地地下水自行修复一段时间。

68.进一步的,全部修复过程每隔一周进行一次,直至达到修复目标。

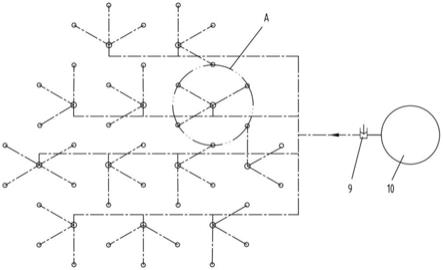

69.每隔一周进行一次是指:每隔一周往药剂缓冲槽里加一次药剂,然后开启自动控制,一周内可能会进行多次抽水

‑

注水

‑

注药这个循环,直到把药剂缓冲槽里的药剂释放完为止。

70.根据被污染的地下水总量中污染物的总量,确定所需药剂的总量,然后按设计要

求的加药次数,确定每周注药的量。

71.地下水总量中污染物的总量可通过本领域常规勘探检测方法测定得出,如,可参考《地表水与地下水污染物总量联合控制应用研究》一文中记载的测定和计算方法。每次投加的药剂总量可根据上述方法测定得出的待修复区域的地下水污染物总量,以及《地下水质量标准gbt

‑

14848

‑

2017》中记载的污染物修复标准来确定。

72.每次往药剂缓冲槽里加的药量一般需要经过10~50次抽水

‑

注水

‑

注药循环(即s3步)才能把药消耗完。

73.上述的一种强化地下水污染修复的原位注入方法,其特征在于,包括以下过程:

74.在污染场地上试验性构建抽水井和注入井,测定最大抽水量。示踪试验测定地下水平均迁移速度和抽水状态下地下水平均迁移速度。

75.在试验室测定修复药剂在水中的强有效时间。

76.根据地下水平均迁移速度和药剂在水中的强有效时间乘积,计算药剂移动影响半径,并参考抽水井最大影响半径r,综合确定布井间距。

77.在场地污染范围内,按六边形布井方式构建抽水井和注入井。

78.将各六边形单元抽水井和注入井群(三井或四井)按工艺配管,将各六边形单元药剂支管与药剂总管、药剂泵和药剂缓冲槽连接。

79.启动各抽水井深井泵,地下水降落漏斗形成后,启动药剂泵,转成自动控制,自动完成单次药剂注入过程后,停止抽水和药剂注入,污染场地地下水自行修复一段时间。

80.每隔一周重复上述修复过程,直至达到修复目标。

81.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:

82.本实用新型的特点在于根据药剂的影响范围准确设置布井间距,所述的布井方式及间距确定包括同时满足示踪试验测定的地下水平均迁移速度以及抽水状态下地下水平均迁移速度下药剂强有效性影响半径和现场测定抽水井最大影响半径r之内。

83.本实用新型的特点还在于自动完成药剂的注入过程。抽水井中的液位计与地面液位显示仪通过线路连通,并通过线路控制抽水井中的深井泵,输药管路上的电磁阀。

84.本实用新型采用的液位显示仪和投入式液位计可商购获得,具体品牌型号为4

‑

20ma,yz1201。

85.本实用新型的特点还在于地下水抽水和注入循环,形成地下水降落漏斗和介质空隙,强化地下水及含水介质的修复,由于形成了地下水降落漏斗,即降落漏斗内的水排空了(图4中点划线之上的部位),药剂与多孔介质直接接触反应,这就是增强了它们之间的接触机会,地下水排空后,砂卵石之间的空隙就空出来了,而砂卵石表面吸附了污染物,这个药剂可对这表面的污染物进行修复,另外,药剂与地下水是交替注入的,由于药剂容质的水动力弥散机理,会在地下水中扩散,这时药剂和水从这些空隙中流过到抽水井形成地下水的动态循环。之所以是强化,是因为如果不形成这些空隙,药剂只能修复地下水,但这些砂卵石吸附的污染物是接触不到药剂的,或是接触的药剂与之反应速度很慢,因为地下水的运动是层流运动,与砂卵石表面接触的边缘水的速度为零,这时只能靠药剂的分子扩散才能接触砂卵石表面的污染物。再有就是这些空隙出来后,水的阻力减少,流动加快。

附图说明

86.图1为本实用新型一个实施例提供的强化地下水污染修复的原位注入装置的药剂输送单元和多单元原位井群的平面布置图;

87.图2为本实用新型另一个实施例提供的一组多单元原位注入井、抽水井流程示意图;

88.图3为本实用新型一个实施例提供的一组多单元原位注入井、抽水井的平面布置图;

89.图4为本实用新型另一个实施例提供的一组多单元原位注入井、抽水井的立面流场图。

90.图中标记列示如下:1—注入井,2—注入井,3—注入井,4—注入井,5—注入井,6—注入井,7—抽水井,8—电磁阀,9—药剂输送泵,10—药剂缓冲槽,11—深井泵,12—止回阀,13—止回阀,14—流量计,15—阀门,16—锥形分布盘。

具体实施方式

91.以下结合说明书附图和具体优选的实施例对本实用新型作进一步描述,但并不因此而限制本实用新型的保护范围。

92.实施例1

93.下面结合实例对本实用新型作进一步的详细说明。

94.以某地有机物污染地下水原位化学氧化修复为例,根据前期抽水试验,计算最大影响半径为245米,示踪试验测得地下水平均迁移速度为3.5米/天,在抽水条件下地下水平均迁移速度31米/天,试验测得药剂在水中的强有效时间至少为3天,计算得出原位化学氧化影响半径为10.5~93米。综合考虑处理效果、工期、成本因素,设定原位化学氧化影响半径为20米,则布井间距确定为20米。

95.最大影响半径r>抽水条件下地下水平均迁移速度v1与药剂在水中的强有效时间t的乘积x1>地下水平均迁移速度v2与药剂在水中的强有效时间t的乘积x2,x2<原位化学氧化影响半径<x1,布井间距根据原位化学氧化影响半径取值,实践中可根据污染场地地下水参数和实际工期来设定,只要是在上述原位化学氧化影响半径的数值范围之内,任何布井间距都是可以的,都不影响修复效果,只是从建设成本和工期角度出发,需要调整布井的数量。

96.根据示踪试验分别测试得到抽水条件下地下水平均迁移速度v1和地下水平均迁移速度v2,用示踪试验测定地下水流速为本领域常规技术手段,本领域技术人员可按照《岩溶地下河定量示踪研究方法综述》一文及其引用的参考文献中记载的示踪方法来测定地下水迁移速度,或者按照如下步骤进行测定:

97.1、示踪剂:采用氯化钠示踪剂(适用于数十米到一两百米小范围的示踪试验)。示踪距离设计为50~150米,根据经验,食盐投加量设定为20~30kg,按地下水实际温度下的溶解度,确定配制浓度。

98.2、示踪剂检测:采用dds

‑

11a型电导率仪测定电导率,配备电热恒温水温箱。每个井取样后存入25℃恒温水浴箱,测定25℃下的电导率,并按井编号、取样时间、电导率记录数值。

99.3、测定单井最大注水速度,确定示踪剂注入速度。采用药剂配制与注入一体化装置测定。

100.4、采用药剂配制与注入一体化装置配制氯化钠示踪剂,并在注入井中加入示踪剂,在监测井中每间隔4小时测定电导率;根据测得的电导率绘制电导率

‑

时间曲线,根据电导率

‑

时间曲线的波峰、波谷、拖尾现象等特征,确定示踪剂在地下水中的扩散平均速度,分析地下水管道的展布等情况,为不同水文地质条件下(选择均匀渗透场、集中渗透场、并联双通道场、地下水池之一进行研究)的布井间距和药剂注入方式设计提供设计参数。

101.5、测定抽水井中单井最大抽水量和水位降深,计算抽水井最大影响半径,同时,在抽水状态下,重复第4步骤示踪试验内容。

102.此处的布井间距指图2多单元原位井群a中注入井1、3、4两两之间,以及各注入井1、3、4分别和抽水井之间的直线距离

103.本实用新型的多单元原位井群,如图1所示,在某一个井群a中,有1个抽水井和3个注入井,相邻的其它3个井群中的3个不同的注入井与井群a中的3个注入井形成正六边形,在实际构建工程中,往往建到最后一个井群时,会出现该井群中的注入井有4个的情形,与该井群的相邻2个井群的2个注入井形成正六边形,如图1第3排左起第1个井群所示。

104.按图1所示的布井方式,在同一个多单元原位井群内,2个相邻注入井和抽水井之间为等边三角形,井间距为20米,在污染场地范围内构建注入井和抽水井,注入井和抽水井的井深大于地下水污染羽的深,按工艺设计要求配管并连接药剂缓冲槽。

105.药剂采用过硫酸钠为氧化剂,氢氧化钠为活化剂,药剂配方采用过硫酸钠用量为地下水总量的1.5%,氢氧化钠为地下水总量的0.03%,单次注入的药剂配制后储存在药剂缓冲槽。

106.启动污染场地各单元抽水井中的深井泵11将水注入注入井1、3、4,并调节阀门15,控制流量计流量,使注入井中水位在高位稳定,连续抽水15小时左右,待地下水降落漏斗形成,就图2而言,将中间的抽水井7中的水抽出,7周围的注入井134往里注水,形成中间7水位低,四周134水位高这样的地下水位格局,就是所述的“地下水降落漏斗”。降水漏斗半径r大于井间距离。

107.启动药剂缓冲槽10出口药剂输送泵9,将控制箱上“手动”和“自动”开关转换成自动控制,自动控制线路与液位显示仪控制面板相连,液位显示仪控制面板与抽水井中深井泵控制线路相连,液位显示仪控制面板与药剂管路上的电磁阀相连,则当抽水井7中液位达到设定高位h1时,通过液位显示仪控制线路自动启动深井泵11,抽出的水顶开止回阀12,经注入井1、3、4上的流量计14、阀门15,进入注入井1、3、4,并经井内的锥形分布盘16,将水沿井壁缓慢流入注入井,以流场为图4中虚线的水头分布注入地下水多孔介质,向抽水井方向流动,相邻注入单元的水注入其他注入井2、5、6。

108.多单元原位井群a中,当抽水井7中液位降到低位h2时,液位显示仪控制线路自动关闭深井泵11,打开电磁阀8,药剂顶开止回阀13,经注入井1、3、4上的流量计14、阀门15,进入注入井1、3、4,并经井内的锥形分布盘16,将药剂沿井壁缓慢流入注入井,以流场为图4虚线的水头分布注入地下水多孔介质,向抽水井方向流动,相邻的3个另外的多单元原位井群也通过抽水、注水等环节后,将药剂注入它们各自的注入井2、5、6。各多单元原位井群相互之间并不联通。

109.地下水不同位置的水头形成所述流场,如图4点划线部分示意的流场,而同一个多单元原位井群内中心抽水井与周围注入井之间经抽水后形成地下水降落漏斗,形成的倒锥形的水位分布低于原地下水水头。

110.液位h1设定为低于潜水面0.1

‑

1米的位置,优选低于潜水面0.5米的位置,液位h2设定为高于深井泵0.1

‑

1米的位置,优选,高于深井泵0.5米的位置。

111.单次药剂注入工作完成后,停止抽水和注入,使污染场地地下水自行修复一段时间。

112.每隔一周进行一次药剂注入,直至全部完成修复,达到修复目标。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1